«Отелло».

Сценарий Н. Рощина и М. Смирнова по одноименной трагедии У. Шекспира.

Александринский театр.

Сценография и постановка Николая Рощина

Мысленно сжимаешь его в пантомиму, минуя слова.

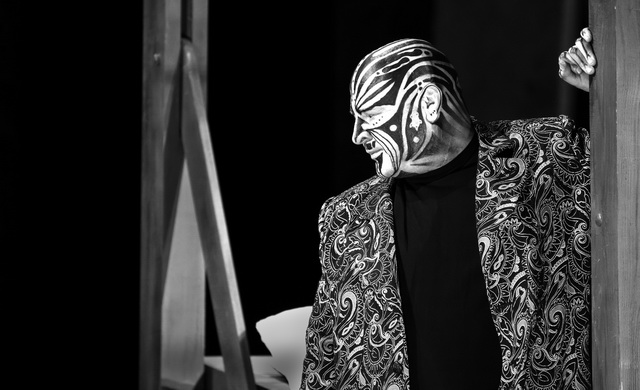

Мария Лопатина, Дездемона из племени амазонок, мечет копья в кровавые туши над сценой — смиряет чувственный голод. Сергей Мардарь — Отелло ушел в себя, как истукан: динамике противятся кованые доспехи — шлем, наплечники, краги. Яго мечен пластическим пунктиром — Иван Волков в цивильном костюме изогнулся над ухом мавра: нашептывающий.

Но трехчасовой формат, намерения большого стиля пантомиме не поднять — и слово крадется на сцену контрабандой. Для сегодняшних версий Шекспира обычное дело. Постановщики уверяют, что эпоха комиксов глуха к поэтической речи. А зрительский опыт учит: жизнеспособность очередной переделки текста подтвердит лишь пространство — если задышит с нею в унисон.

«Отелло» Эймунтаса Някрошюса (Meno Fortas, 2000) словно подвел черту ожиданиям трагедии. Но несколько лет спустя — мощное электричество постановки Люка Персеваля и художницы Катрин Брак (Munchner Kammerspiele, 2003). Из ничего: батальонная лексика, непристойность без дна; усеянный бутылочным стеклом планшет; черный рояль поверх перевернутого, белого, и непрерывные импровизации джазового пианиста — в пику брутальной материи сцены. Вместе с магией Томаса Тиме — Отелло все это осталось в памяти как темный шквал и не уходит уже пару десятилетий. Ближе к нашим дням в «Отелло» Андрея Гончарова (Театр на Таганке, 2019) художник Константин Соловьев «кадрирует» действие цитатами из живописи, эстрадным светом, ведя ироничную игру «в раме». Все, что внутри, — под знаком post: пост-Айвазовский — в стихии моря, пост-ботаника — в лекции о землянике, пост-жанр — в режиссерской оптике. Регламент подхватывает и сокращенный вариант текста — на редкость целесообразный и прагматичный.

Николаю Рощину договариваться с художником не нужно: сам себе закон, режиссер-сценограф. Пространство и слово в «Отелло» будто сошлись на прямолинейности. Всякая мысль, фраза приведены к кратчайшему отрезку — геометричный, как по линейке, ландшафт готов погасить метафору на корню. И время, время: оно забыло форму continuous. Война, постель, ревность, эскапады зла — все одномоментно, зачаточно. Ноль трагической амплитуды.

На планшете в начале мощная бетонная стена с вертикальным членением. Кряжистые подпорки внизу — про остов чего-то незыблемого, вечного. Но первый сценический шторм расколет монолит пополам — и католический крест, венчавший крепость, сотрется. В прологе Дездемона жестами законодательницы призывает на сцену с противоположных сторон лафет и установку с множеством копий. Одновременно с колосников на крюках спускаются освежеванные туши: тренируйте агрессию, множьте инстинкт истребления. Знак бойни вписан в мироздание на правах главного предлагаемого. Живописание смерти — единственное, ради чего время готово длиться. Тут будут уходы эффектные — с микрофоном, фонтанирующей кровью — и — так себе, под шумок, вповалку-рядком. Довершает абрис пространства вмонтированная в стену плазменная панель с поисковой шкалой: хочешь — вруби музыку, хочешь — картинку, фотосессию, клип. Дотянулся, повернул ручку — и вывихнул действие под себя. Многополярный мир зажигает.

К актуальной повестке дня — и трехчастная режиссерская композиция. В первом акте титры отсчитывают версии Дездемоны и Отелло, второй полностью отдан версии Яго. СМИ огласили эту информацию заранее, и привычка выдвигать гипотезы сработала сама собой. Этическая относительность и намерение отменить апологию Отелло — не новость. Идешь на «Отелло» в очередной раз, заранее готовый к не-встрече с комплексами трагической вины, узнаванием. Но идея трех версий обещает раскачать действенный абсолют Яго: слишком техничны хитросплетения интриги, строящие шекспировский третий акт. Его уязвимость в художественном объеме целого чувствовал Б. Пастернак, называя «пружинной коробкой» пьесы. На пересмотр этой механики и делаешь главную ставку.

Между тем впечатления от двух просмотров разнятся. На первом увлечься сценическим дознанием совсем не выходит — версии далеки от оформленной субъективности. Ни шага к монодраме, индивидуальному потоку сознания: разницу точек зрения перекрывает крепнущий образ мира как черной дыры. Глотать тьму три часа кряду, не подключаясь к действию эмоционально, — проблема. Разночтения, что бросаются в глаза, — лишь прихоти фабулы. Пища для криминалиста.

Старт женской версии — свадьба: Елена Немзер — Шут, сменив колпак на митру, соединяет руки супругов и желает им состариться вместе. Отелло начинает отсчет с дикарской выходки Брабанцио — Игоря Мосюка: он пять минут дубасит мавра, как в петрушечном театре, за кражу белой овечки. Дездемона хочет вбрызнуть цвет в серые стены: однажды они с Эмилией — Анастасией Пантелеевой, примостившись рядышком на лафете, ловят кайф от «Отелло» Юткевича в буйной, диковатой раскраске и радостно болтают ногами. Ревнивец перед убийством мерно опускает все жалюзи — и старательно конопатит световой проем креста простыней с супружеского ложа. Ее версия удушения открывается эффектным фотодосье и следует законам триллера: дикие крики, борьба под струями воды в душе. Он помнит свое воздаяние как акт почти ритуальный — не встретивший сопротивления жертвы.

Но на втором просмотре ассоциации со сценическим мелководьем уходят: дно спектакля приопускается. Режиссерский замысел «наводят на резкость» детали, не опознанные прежде. Для Дездемоны желание остановить время, миг абсолютной гармонии наступает после победы над турками — Отелло встречает его перед началом похода, когда решение отправляться на Кипр с женой скреплено поцелуем. Она реагирует на расколовшийся мир песней об иве, эффектной рок-ламентацией — он выговаривает отчаяние танцем с бутылкой, близким конвульсиям. И в самом монтаже текста, акцентах, повторах читается режиссерская логика. Но большинству зрителей спектакль дан как однократный опыт: что с этим делать?

Глядящиеся друг в друга версии Дездемоны и Отелло — разбег перед главной интригой вечера: вторым актом. Что скажет о себе зло в системе перераспределенного напряжения — где пружины выбрались из коробки? В первой части Яго шелестел по планшету почти беззвучной тенью. После антракта он выброшен мизансценой на экстремальную высоту лестничного марша — и готовится собрать фреску мира, не меньше. Но пока пространство маркировано как изнаночная реальность: части стены развернуты к зрителю тылом, видны технические надписи, цифры. Здесь, в своем подполье, Яго успевает водрузить знамя, похожее на пиратский флаг, — черный лоскут с крупно прорисованным глазом. Скоро среди всех слабовидящих на планшете он узаконит единственно ясный взгляд — свой.

Спокойное превосходство над «слишком человеческим», пульс сверхидеи под флегматичной оболочкой — знакомая Волкову клавиатура. Яго минует всякий форсаж, но зритель не сомневается: здесь притязания покрупнее, чем месть мавру. Тот, кстати, решительно стерт во втором акте — зомбирован. Сидит в тесном загоне, накрытый красной вязаной шапкой, в трениках, и неотрывно заглатывает что-то с экрана: видеоматериалы измены? На его стук-зов Яго и устремляется вниз, поменять их мавританству утку. А главное — начать что-то вроде серии аудиенций.

Как в сцене хлестаковских просителей, визитеры идут к Яго, каждый со своей уязвимостью, — словно хотят угодить на крючок. «Вот первый болван», — говорит манипулятор, вальяжно подставляя микрофон Дмитрию Белову — Родриго. Этот ведется на посулы, Дездемона тоскует по комплиментам. Брабанцио только и ждет вести про животное о двух спинах — чтобы умереть с горя где-то за сценой. («Хорошо, что своей смертью. Если бы самоубился — не увидел бы Бога», — резонно заметит по этому поводу Шут.) Блиц-опрос в манере развинченного интервьюера — не слишком затратная для Яго тактика. Но есть и стратегия: она требует более изощренной подготовки и устремлена к Кассио. Он — главный объект эксперимента, затеянного над человечеством. Разными голосами спектакль собирает гул антиномий: разум — чувственность; те, которые спасутся, — и те, которые нет. Кассио должен возвестить, что инстинкт низменного в человеке — решающий.

Точку силы артистическая речь Волкова находит в музыке, это известно. Смысловое ядро спектакля — зонг Яго, отпускающий на волю оргию. Она смыкает Шекспира со свинцовой реальностью за окном так, что по спине — холодок. От стены отделяется наклонный помост на штанкетах, стол. В два ряда лунок мгновенно врастают стальные стопки. Мужская компания чокается под тосты: за Отелло — с ленцой, за Дездемону — с готовностью. Яго покидает группу и берет микрофон, чтобы благословить застолье гимном, как Вальсингам: «Пусть кубки звенят… Дзынь!.. Дзынь!..» По ритму — рядом с погребальным звоном. В тексте — про краткий жизненный миг: пусть солдат промочит горло, отправляясь своими путями. К возлияниям примыкают Дездемона и Эмилия с кубками, катаются по столу. Коллективный пластический жест устремлен к опьянению Кассио. Жаль, что Тихон Жизневский в этой роли не удостоился своей, персональной версии. В трех чужих он отважно зондирует существо без хребта: изнеженный, брутальный, порочный, потерянный. Цель Яго достигнута, когда этот красавчик в бесстыдной позе павиана, чуть не на четвереньках, проскачет с планшета вниз, обогнет фойе — и вернется на сцену, бессильно выдохнув: «…Потерял бессмертную часть себя — осталась одна животная».

Когда-то меня поразила статья Владислава Иванова о спектакле 1976 года на Малой Бронной1, не виденном. В россиевском зале напоминают о себе несколько ее тезисов. Эфрос снял эстетизацию героизма Отелло — и обнажился этический ракурс трагедии. Дездемона вышла из тени — и по действенной воле, масштабу стала сопоставима с Яго. В статье крупно увиден эпизод, где Кассио — Г. Сайфулин, долго отказывавшийся от бражничанья, постепенно наливается тупой, немотивированной злобой — и с наслаждением мечет клинки у лица беззащитного Монтано. Тонкая перегородка, отделявшая человека от зверя, тает — и запускается механизм побоища. Вряд ли Рощин оглядывался на полвека назад. Но в его постановке словно встречаешь негатив опыта Эфроса. То, что на Бронной допущено как возможность центробежного раскачивания формы, новая эпоха возвела в степень, записала на скрижалях. Александринский эпизод взаимного истребления выглядит комически проходным: вырубили сценический свет, впотьмах порешили друг друга копьями, Яго пальнул себе в бедро из пистолета. Шут сосчитал жертвы, числом восемь — и ужаснулся: рыть двадцать четыре куба для похорон?!.. Лучше сжечь всех — пламя от костра яркое.

Десять петербургских лет приблизили к нам метод Рощина. Известен его интерес к старинным театральным эпохам, прошитым макабрскими трюками из сегодня. Вкус к минималистской сценографии, не без щегольства прибегающей к высоким технологиям. В александринской труппе есть актеры, с которыми режиссер работает чаще других. Может быть, глаз художника ценит фактурный контраст Сергея Мардаря и Марии Лопатиной: нынешние Отелло и Дездемона уже партнерствовали в «Детях солнца», соединенные любовью-мукой. В закрытых формах высказывания Рощина всегда ждешь момент, когда непроницаемый панцирь обнаружит брешь — и позиция бесстрастного наблюдателя сдвинется к личной речи. Когда спектакль наберет дыхание для интонационного перепада от «они» — к «мы», «я». Прежде эта возможность делегировалась Ивану Волкову: отверженность его Сирано или сдержанное отчаяние в коде «Детей солнца» зритель интуитивно соединял с режиссерским голосом. В «Отелло» лирический рывок, кажется, не предусмотрен — и alter ego постановщика молчит.

Но герметизму спектакля отважно противостоит Шут — Елена Немзер: она тоже из числа постоянных спутников Рощина. В системе мейерхольдовских амплуа Волков с его крупным артистическим жестом — инодушный, а Немзер — клоун, шут, дурак, эксцентрик. Подрывник, разбиватель формы. Чего стоил не вполне цензурный монолог ее Панталоны на свадебном застолье «Ворона»: сплошное бесчинство в стилистике doc. Но сегодняшний Шут, скорее, — страж формы: собиратель апокалиптических фантазий Рощина к началам здравого смысла. Репризы, что бьют не в бровь, а в глаз, — провокация прямых контактов с залом, и аплодисменты здесь неизменны. «Чо щуришься?» — дразнит Шут мавра, сплошь зататуированного узорами пейсли. «Вернулся с войны, руки-ноги целы. Жить бы да радоваться!..» Актриса делает шаг в сторону от над-мирности Шекспировых шутов с петербургской пропиской. От Алексея Девотченко, что распахивал додинскому «Лиру» музыкальные сферы. От Алисы Фрейндлих, отрывавшей «Двенадцатую ночь» Григория Дитятковского от земли. Немзер возвращает спектакль земле — даже когда, убегая по зрительскому проходу, на минуту приостанавливается для саркастического итога: «Все просрали. Но как-то по-особенному просрали душу…»

Трудно сказать, о чем этот спектакль. Из него выносишь стилистическую безупречность художника Рощина и композитора Волкова. Аранжировку песни об иве, где пастернаковский текст сплелся с пластическим речитативом Марии Лопатиной на редкость свободно. Аттракцион Шута с тыквой в гигантском блендере: один удар поршня — и рыжая голова вдребезги. Мерные световые проемы, вбиравшие в себя воинов-венецианцев: они отправлялись на Кипр, легко подхватив пластиковые чемоданы на колесиках.

Февраль 2023 г.

1 Иванов В. «Отелло» на перекрестке эпох // Театр Анатолия Эфроса. М., 2000. С. 272–278.

Комментарии (0)