Л. фон Триер, Д. Пири, П. Асмуссен. «Рассекая волны».

Городской драматический театр (Шарыпово).

Режиссер Галина Зальцман, художник Екатерина Никитина

Еврипид. «Ифигения в Авлиде».

Городской драматический театр (Шарыпово).

Режиссер Никита Кобелев

«Рассекая волны» в постановке Галины Зальцман и «Ифигению в Авлиде» в постановке Никиты Кобелева я видела в течение двух вечеров в театре сибирского города Шарыпово. Спрашивается, что общего может быть между сценарием Ларса фон Триера (фильм появился в 1996 году) и древним текстом Еврипида? Но, действительно, бывают странные сближенья…

Спектакль «Рассекая волны» идет на планшете сцены. Поскольку сцена маленькая, зрителей совсем немного — человек тридцать. Но Галине Зальцман нужно именно такое закрытое пространство, где все на виду и где поначалу зрители оказываются внутри католического храма. Вместе кресел — высокие твердые скамьи. Полутьма, высокое окно, напоминающее витраж. Сценография Екатерины Никитиной очень скупо обозначает места: то это храм в шотландской деревне, то это больница, и в центре светящегося круга одна кровать, на который лежит парализованный Ян, то это тесная улица. Вместе со зрителями на скамьях сидят и артисты, и, когда вдруг рядом с тобой начинают петь церковные псалмы, становится не по себе. Чувствуешь, что ты вроде бы вместе с этими людьми, но с их действиями согласиться не можешь, а вступиться нельзя. И это рождает внутренний дискомфорт, который здесь тоже важен.

Эта история, рассказанная в семи частях, напоминает старинный церковный жанр — миракль, то есть встречу с чудом. «Носителя» его, то есть святую или святого, как и положено по законам жанра, никто не признает до тех пор, пока не произойдет что-то невероятное. Но чтобы оно произошло, святой или святая должны погибнуть. И все равно признать, что чудо свершилось, невозможно, потому что все-таки не в средневековье происходят события и даже смерть святого современных людей уже не убеждает.

Не стоит пересказывать знаменитый фильм, но все же уточнить кое-что в сюжете необходимо. Бесс Макнил выходит замуж за «чужака», работающего на буровой, — Яна Ньюмана. Когда Ян уезжает «на вахту», юная жена умоляет бога, чтобы Ян поскорее вернулся, она так любит его, что не может прожить без него ни дня, ни часа. И Ян возвращается: на буровой произошла авария, и он или умрет, или навечно будет прикован к постели. Парадоксальность сюжетного хода состоит в том, что Ян, вернувшись к жизни парализованным, просит Бесс найти себе любовника, чтобы она рассказывала ему об их близости, и тогда он будет испытывать вместе с ней какое-то живое чувство. Бесс соглашается на это, только когда понимает, что Ян вот-вот умрет. И его надо спасти.

Здесь и начинается необычайно сложная история отношений Бесс и всех других героев с богом. В исполнении талантливой молодой актрисы Таисьи Ивановой Бесс — совершенный ребенок. Имеется в виду не возраст, а состояние души. Ян (Валерий Курченков) — взрослый мужчина, который заворожен своей прелестной женой-девочкой. Их любовные сцены чрезвычайно целомудренны, полны нежности и почти ребяческой игры. Бесс — не просто простодушный ребенок. Она — естественный человек. Она не знает притворства, ее отношения с миром и с религией просты и доверчивы. Но в ней нет и никакой рефлексии. В ней все — порыв, все должно совершаться сегодня и сейчас. Как капризный ребенок, Бесс нетерпелива в своих желаниях. Она эгоистична и в своей любви, требуя от бога исполнения своей просьбы-мольбы, как от любящего отца: «Верни мне Яна!» Вот ей и возвращают мужа. Немедленно, как она и просила, но парализованного после страшной травмы.

Ее вера абсолютна и несколько архаична, как у древнего человека, безусловно верующего в то, что все свершается по воле богов. (Вот он, отсыл к Еврипиду.) И действительно, ее прямая и короткая связь с Провидением доказывается постоянно. Она понимает, что поторопилась с просьбой и неправильно ее сформулировала. И, как дитя, чуть не топая ногами, просит создателя «перерешить», пусть все будет, как было раньше. Она готова подождать любимого мужа, только пусть он вернется здоровым. Молодая актриса прекрасно играет этот постоянный внутренний диалог с всевышним, когда героиня от полудетского каприза переходит к пониманию того, что она должна сделать, чтобы спасти своего любимого. Она слушается вовсе не Яна, который пытается своей кощунственной просьбой оттолкнуть ее от себя, заставить уйти к другому, ибо он обречен на неподвижность. Нет, она ощущает, что именно бог диктует жестокое испытание, которое поначалу кажется ей немыслимым. Он вообще не щадит свои создания, подвергая их самым изощренным испытаниям: «Любишь мужа больше себя? Докажи. Изменяй ему с другими мужчинами, и пусть все отвернутся от тебя. Тогда я его спасу».

И эта невинная грешница начинает свой тяжкий путь к спасению Яна. За его жизнь борются, как могут, и доктор Ричардсон — Сергей Юнгман, и ее родственница, медсестра Доду Макнил — Татьяна Варецкая. Доду, тоже чужая в этой деревне, поначалу не верит Яну, но, видя состояние своей любимой Бесс, горячо молится за него. Она и доктор знают, что у Бесс — хрупкая, неустойчивая психика и что она может не пережить смерти любимого мужа. Но до жестокого бога их молитвы и усилия не доходят. Его можно убедить, только принеся кровавую жертву.

За время своего пути к спасению Яна Бесс испытала многое. Она отдается всем без разбору. Над ней издеваются, ее избивают местные женщины. А ты сидишь рядом с ними, и хочется кинуться в их толпу и расшвырять их. Ее допрашивает и порицает пастор. В этой роли Хольгер Мюнценмайер похож и на инквизитора, и на цензора, который добирается до самых тайных мыслей в головах своих прихожан. Он загадочен, как наместник бога на земле, и суров, как оплот христианской добродетели. И он — олицетворение лживой власти, подавляющей все мысли и чувства прихожан. Это замкнутый и несвободный мир. Там доносят друг на друга, там осуждают любое проявление чувств, там все регламентировано. Когда строгая чопорная мать Бесс (Татьяна Кухтина), которая является частью этого сообщества, поучает дочь и требует, чтобы та вела себя как подобает истинной прихожанке, это еще можно понять. Кажется, что мать видит эгоизм дочерней любви и осуждает его. Но когда избитая Бесс подползает к ней и умоляет открыть дверь в дом, а та не открывает, то становится понятно, какой мир угоден этому жестокому богу. (Замечательный факт, внушающий надежду, рассказала Татьяна Кухтина. К ней на улице подошла женщина и с возмущением спросила: «Как же вы могли не открыть дверь вашей дочери? Ведь вы мать!» Я считаю, это дорогого стоит!)

На протяжении действия отношения с богом, который говорит с Бесс ее же голосом, меняются, как и она сама. В ней уже нет эгоизма любящей девочки. «Мне не позволят поцеловать его?» — спрашивает она поначалу, видя беспомощное тело. «Мне, я, люблю, я хочу, я не могу…» — вот ее лексика в начале спектакля. В пятой части, которая названа «Сомнение», бог спрашивает ее: «Почему я должен не дать ему умереть? Докажи, что любишь его». И вот в шестой части, которая так и названа «Вера», она доказывает свою детскую, не ведающую сомнений любовь. Ее душа прикована к постели Яна, и она понимает, что его дыхание зависит только от нее. И она делает все, что, как она считает, велит ей бог. И верит, что Ян встанет и пойдет. Тем более что и создатель подобрел к ней, называя ее «эта глупышка Бесс», и она уже не ропщет на то, что он так долго не приходил к ней.

Чудо происходит, когда умирающую окровавленную Бесс привозят на носилках с корабля, где с ней забавлялись матросы. Ее тело лежит на носилках прямо среди зрителей. Два человека, искренно любящих ее, — доктор Ричардсон и Доду — борются за ее жизнь. Но чудо может быть только одно. Своей смертью Бесс доказала любовь к мужу и веру в бога.

Жертвоприношение произошло. Всевышний успокоился и вполне удовлетворен. В эпилоге пастор объявляет, что Бесс будет похоронена, как грешница. На суде доктор, сбиваясь, говорит, что сейчас бы не стал говорить о Бесс как о человеке с неустойчивой психикой. И робко называет ее святой. Видно, как трудно ему, материалисту, произносить это слово. Чудо подтверждается тем, что выходит хромающий, но живой Ян и несет к волнам безжизненное тело Бесс в свадебном платье. И под шум моря и крики чаек опускает ее в волны. Значит, Бесс действительно совершила чудо. И ее жертвоприношение победило смерть. Но где же такую веру взять современному человеку? Может быть, она дана только редким людям? Ну, скажем, людям с неустойчивой психикой? Ведь они особенно беззащитны перед миром. И вера — это их единственное и абсолютно мирное оружие.

«Ифигения в Авлиде» — тоже история жертвоприношения. Это одна из двух последних трагедий Еврипида, поставленная уже после его смерти в 405 году до н. э. Поражает в ней то, как точно последний из отцов греческой трагедии выразил бессмысленность нападения на Трою и лживость всех доводов Агамемнона о необходимости защиты Эллады. Все развитие действия этой великой трагедии показывает, что нападение эллинов на Трою не было предопределением свыше, исходящим от богов. И это понимает один из главных героев, Агамемнон. В начале он проклинает своего брата Менелая, из-за которого началась эта война. Еврипид представил здесь разнонаправленные силы, постоянно поворачивающие ход вещей. Когда Агамемнон пытается отказаться от убийства дочери, которую должен принести в жертву, Менелай требует от брата исполнения его обещания и бросает упрек: «Ты пострадать не хочешь за Элладу!» Кажется, именно за эту фразу, как за соломинку, хватается Агамемнон. Теперь уже он считает, что этой жертвы требует родина. И тут Менелай, поняв его страдания, пытается уговорить его не трогать дочь. Но поздно. Когда Ахилл, несостоявшийся жених Ифигении, оскорбленный тем, что Агамемнон пытался им манипулировать, предлагает ей спасение, она отказывается. Хотя только что молила отца о пощаде. Опутанная отцовскими заклинаниями, она уже готова к смерти. То есть, как только разум диктует кому-то верное действие, тут же возникает чье-то противодействие. Фактически Еврипид всем ходом своей трагедии продемонстрировал, как начинаются войны.

Через века другой драматург напишет пьесу «Троянской войны не будет», в которой тоже видно, как работает этот адский механизм случайностей, недомолвок, разногласий, поздно прибывших или перехваченных писем.

Но Еврипид был первым в мировом искусстве, кто показал, как ненадежны, разнородны «силы спасения», он описал «отсутствие единства между людьми в тот момент, когда общее согласие столь необходимо для предотвращения несчастья» (Андре Боннар, «Греческая цивилизация», том 2). И конечно, Еврипид, писавший уже на закате великого жанра, ощущал зыбкость, неустроенность мира, как никто из его предшественников. Этим-то он и близок нашему времени. Удивительно, что эта трагедия, в которой действуют герои, подавляемые чужой волей, несамостоятельные в своих решениях, лишенные цельности, уязвленные внутренними комплексами, то есть абсолютно понятные современному человеку, так редко появляетсяна сцене.

И вот еще одно «странное сближенье»: премьера «Ифигении в Авлиде», заявленная Шарыповским театром в декабре 2021 года, случилась в апреле 2022-го. Прекрасный, но очень сложный перевод Иннокентия Анненского был деликатно адаптирован Элиной Петровой. Пространство спектакля, абсолютно соответствуя эстетике греческого театра, лишено всякого быта. Только невысокий подиум, на который выходят герои, а на заднем плане — двигающиеся сегменты, по которым не сразу понимаешь, что это изображение лани. Может быть, это та лань, убийством которой так хвастался Агамемнон, разгневав богиню Артемиду и лишившись ее покровительства? Но эти сегменты будут добавляться в течение всего действия, пока не предстанет перед нами жертвенное животное с перерезанным горлом, которое «заменило» собой Ифигению. И все герои поверят в то, что, конечно, это знак милости богов, пожалевших несчастную жертву. (Хотя какая уж там жалость. Боги, как известно, равнодушно взирают на страдания людей, а то и напакостить могут.) «Взлетела дочь твоя в небесные селенья!» — фальшиво утешит жену Агамемнон. И только Клитемнестра возразит: «Откуда мне знать, что не выдумка это?» Но она в этой трагедии единственная, кто и в существование богов не совсем верит.

Хор в спектакле выполняет особую функцию, не совсем такую, как в античной трагедии. Две женщины, молодая (Анастасия Михайлова) и чуть постарше (Татьяна Кухтина), одетые, как телеведущие какой-нибудь торжественной программы, объединены в один персонаж — Голос богов. То есть их голосами с нами будет разговаривать высшая власть. Это как бы пресс-секретари, которые весь спектакль будут объяснять зрителям, как надо относиться к тем или иным событиям или героям, подсказывать правильные реакции, они будут петь в особо пафосные моменты, которые должны настроить публику определенным образом. Композитор Олег Макаров в песнях хора явно использует особенности тоники греков, где ударная гласная отличалась высотой звука и голос модулировал в пределах квинты, быстро переходя с высокого тона на более низкий или наоборот (эта черта отмечена в лекциях Иннокентия Анненского по истории античной драмы). Казалось бы, незначащая деталь, но это пение рождает особый эффект, иногда иронический, а иногда нарочито пафосный.

Главный герой в трагедии об Ифигении — Агамемнон. Это он предводитель греческого войска. Только от него зависит решение о том, принести ли дочь в жертву или пропади он пропадом, этот братец Менелай, у которого жену украли. (Здесь убрано то, что принести жертву требует жрец. Все, как всегда у Еврипида, зависит только от людей.) Агамемнон в исполнении обаятельного Сергея Юнгмана внушает симпатию. Он не похож на бесчеловечного полководца, одержимого волей к победе. Мы видим глубоко страдающего человека. Свое горе он открывает только Полковнику, человеку верному и проверенному в битвах. Полковника играет Хольгер Мюнценмайер, и в его исполнении это не просто помощник, но друг семьи. И в первых сценах мы проникаемся сочувствием к герою, раздираемому чувством братского долга и любовью к дочери. Но режиссер очень точно выстраивает линию слабовольного человека, который незаметно для себя покоряется воле других. Вот он отдает пакет Полковнику, умоляя его срочно передать письмо жене, чтобы отменить ее поездку с дочерью в воинский стан. Но Менелай подавляет его, и мало-помалу братский долг перерастает в долг перед Элладой… И уже Менелай, которого Андрей Глебов играет как гопника и истеричного скандалиста, начинает уговаривать брата пощадить дочь. Но тут Агамемнон становится непреклонным. Как многие слабые люди, он начинает проявлять «твердую волю». Позже Клитемнестра с презрением бросит: «Он раб своих страстей». Ну, здесь, скорее, он раб чужих страстей, точнее, чужих воль.

И вот уже непонятно почему и как, но страшное решение принято. И исчезает страдающий, раздираемый внутренней драмой человек, и появляется благородный правитель, которым хотел бы стать Агамемнон. Юнгман прекрасно играет это мгновенное самоуспокоение, как будто герой видит себя со стороны и нравится себе. Только в какие-то минуты он не сможет справиться с собой, но таких моментов становится все меньше, а веры в свои слова все больше.

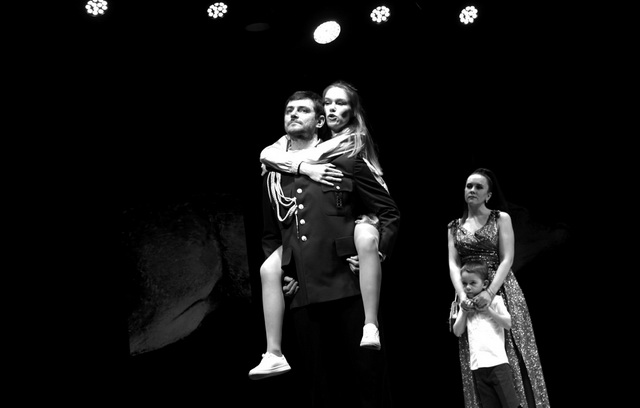

Когда появляется Клитемнестра с Ифигенией и маленьким Орестом, разыгрывается картина идеальной семьи. Клитемнестра в исполнении Ксении Коваленко умная, расчетливая, но внутри глубоко уязвленная женщина. Это прорвется позже, когда она узнает о том, что дочь она привезла не к свадебному, а к жертвенному алтарю. А пока она играет счастливую мать и жену.

Ифигению исполняет Таисья Иванова. Так сошлись звезды, что в один сезон молодая актриса сыграла две очень сложные и в чем-то родственные роли.

Ее героиня не просто любит отца, она боготворит его. Есть такие девочки, для которых отец — главный мужчина в жизни. Видно, что ей неловко перед матерью, потому что она отнимает у той огромную часть отцовской нежности, и она, как будто извиняясь, оглядывается на Клитемнестру. Видно и то, что Агамемнон любит дочь больше, чем маленького сына (безмолвного Ореста играет актерский ребенок, Кирилл Елин), и ничего не может с этим поделать. И он как будто забывает, купаясь в этой дочерней любви, о том, какая участь ждет его любимицу и что вообще-то он причина этому. В исполнении актрисы есть какая-то беззащитная детскость и невероятное доверие героини к отцу, который защитит от всего мира. И если Клитемнестра здесь явно изображает счастье, то Ифигения действительно излучает его.

В сцене, где она узнает о своей участи и где происходит классический перипетийный поворот, главной героиней становится уже она. Агамемнон перестает меняться с момента принятия решения. Перед нами уже не живой страдающий человек. Как все люди со слабой волей, он хочет казаться сильным правителем, благородным спасителем Эллады. Убеждая Ифигению в том, что ее смерть нужна родине, он и сам начинает верить в свои лживые софизмы. Он буквально «накачивает» ими дочь: «Дитя мое. Не Менелай, Эллада мне велит тебя убить. Ей смерть твоя угодна». И он рисует перед ней ужасные картины будущего: «Там, в Аркосе твоих сестер они убьют, Меня убьют, тебя и мать твою». Неважно, что война еще не начата и начнет ее он сам.

Но здесь важно то, как все это действует на Ифигению. От слез и мольбы, от покорности: «Поцелуй меня, твой поцелуй возьму в могилу» — до ее пронзительной сцены с матерью, до ее монолога, какой бы она стала, если бы осталась жива (актриса выходит с аккордеоном, и ее речитатив — это пронзительный монолог о будущем, которого у нее не будет), она проделывает путь трагической жертвы, добровольно выбравшей смерть. Это происходит не сразу. Поначалу она выходит с микрофоном и с папкой и читает текст, запинаясь и путаясь в словах. Кто их написал? Агамемнон? Или это продиктовал ей Голос богов, от имени которых говорят с нами хорошо обученные своему делу ведущие? Но она преображается на глазах. Из нее делают героиню. И она становится ею: «Тело я отдам Элладе. Вы же, греки, после жертвы сройте Трою и сожгите, чтобы прах ее могильный стал надолго мне курганом. Нам над варварами править, а не варварам над нами!» Когда, почему, в какой момент все так поменялось? Как из нежной наивной девочки, папиной дочки она превратилась в говорящую статую, уже гордящуюся своей посмертной славой?

Когда простой и грубоватый воин Ахилл (Валерий Курченков), потрясенный ее мужеством, предлагает ей путь к спасению, она отвергает его. Она отказывается от сочувствия и любви матери. Это может ослабить ее волю. Они — живые. А ей надо быть готовой к смерти.

Поразительно, но отец, отдавший приказ убить, ей ближе, чем те, кто пытается ее спасти. Конечно же, Голос богов в лице двух женщин здесь буквально ведет церемонию, засыпая сцену цветами, готовя войско к подвигу: «Идут смелые воины. Счастье видеть их силы, их мощь. Война победная до самого конца их ожидает. До скорой встречи, любимые!» Как же устоять бедной девочке перед этой громадой лжи, перед родиной, которая ее призывает, перед любимым отцом, которому она должна принести победу своей жертвой? Конечно же, Ифигения отважно идет на смерть. И жертвоприношение происходит. Вестник — Павел Шмидт с восторгом рассказывает о происшедшем чуде. Только Клитемнестра мрачна и в чудо не верит. Мы знаем, как она отомстит победителю Трои. Но это уже другая история.

Два жертвоприношения, сыгранные на сцене театра города Шарыпово. Одно совершено ради любви. Другое — во имя мертвых и лживых идей. Как говорится, почувствуйте разницу.

Январь 2023 г.

Комментарии (0)