У современного танца в Воронеже — первая торжественная дата.

Лет двадцать назад умница, книжник, энциклопедист Андрей Немзер, что отвечал в газете «Время новостей» за литературную критику и регулярно дежурил по отделу (то есть читал тексты авторов, предназначенные для завтрашнего номера), тяжко вздыхал, вымарывая из чьего-нибудь сочинения слово «юбилей». Скучным голосом он повторял коллегам то, что сейчас каждый может прочесть в Википедии: юбилей — слово по происхождению древнееврейское. Пророк Моисей установил «год свободы», каждый пятидесятый год, когда должникам прощались долги, рабы получали свободу, а земля отдыхала от полевых работ. Потому юбилеем можно называть лишь 50-летие или 100-летие кого-нибудь, а другие дни рождения — нельзя. Ну вот, никакого первого юбилея у труппы современного танца Воронежского Камерного театра пока нет. Есть — рабочая пятилетка; ее театр и празднует в этом сезоне.

Эта труппа — редкость, явление уникальное. Росток, выживший там, где, казалось, вовсе нет почвы. Еще совсем недавно Воронеж был совсем нетанцевальным городом. Десятилетиями длится небогатое, сонное существование местного театра оперы и балета — здание разрушается, в театре еле-еле «волокут» классику, а когда пытаются поставить что-то новенькое, то главной задачей становится не быть слишком современными. Такой театр не рождает ни влюбленного интереса, ни импульса противостояния — соответственно, в городе с танцами долго было очень плохо. И организовал труппу контемпорари не хореограф (что привычно), а человек, никогда в жизни не танцевавший, — Михаил Бычков, создатель и главный режиссер драматического Камерного театра. Просто, будучи тогда руководителем Платоновского фестиваля, он знакомился с лучшими зарубежными труппами, привозил их в Воронеж — и решил, что городу нужна собственная постоянная танцевальная труппа. Объявил в конце 2017 года кастинг и набрал в штат пять танцовщиц и пять танцовщиков. Отсматривал кандидатов сам, слушая трех приглашенных московских экспертов с состоявшимися биографиями в мире современного танца, — хореографа Александра Андрияшкина, танцовщицу Марию Бодрову, арт-директора театра «Балет Москва» Елену Тупысеву. А уже в марте 2018-го вышла первая премьера.

Начинали без революции — Софья Гайдукова и Константин Матулевский не самые радикальные авторы в нашем ландшафте. «Apples & pies. Ностальгия» — двухчастный спектакль знакомил публику с устоявшимися приемами танцтеатра в нашей стране. Гайдукова, в свое время окончившая Московскую академию хореографии и некоторое время танцевавшая пуантную классику, постоянно смешивает в своих постановках старые и новые техники танца, а главное — стремится рассказывать истории, не менее понятные публике, чем «Бахчисарайский фонтан». Для современного танца почтительное изложение сюжета странно и дико, но именно такой микс успокаивает нервную систему людей, впервые знакомящихся с контемпорари. «Apples & pies», где звучит музыка Алексея Айги, — это, собственно, бунинские «Антоновские яблоки». Оппонентом этого первого танцтекста становится танцтекст Константина Матулевского «Ностальгия», музыку к которому создал Дмитрий Курляндский. Матулевский — человек с богатой биографией: учился в петербургской Академии русского балета и у Бориса Юхананова, танцевал у Бориса Эйфмана. «Ностальгия» была вдохновлена купринской пародией на тот самый бунинский рассказ, и если в пластике «Яблок» преобладали движения из азбуки современного танца, то в сочиненной Матулевским пластике содержалась яростная и достаточно горькая пародия на «добропорядочный», «устраивающий всех» контемпорари. Его «Ностальгия» — это почти истерика по поводу невозможности бунта, протест против буржуазности, перемалывающей и присваивающей новые явления искусства. Так в первом же вечере танцтруппа Камерного театра определила возможные пути развития — вместе с публикой, поглаживая ее по голове, утешая ее (мы и сами, мол, не всегда понимаем, чем занимаемся), и поперек ее привычного пути, так что зритель будто резко жмет на тормоза и начинает озираться: это что такое мимо пронеслось-то?

На следующую премьеру театр пригласил Ольгу Васильеву, также выпускницу АРБ (но на стадии балетмейстерского образования, начальные знания о профессии она получала в колледже культуры и искусства). За пару лет до того Васильева победила на конкурсе хореографов, проходившем в рамках фестиваля Дианы Вишневой «Контекст», а потом сочинила миниатюру в Мастерской молодых хореографов Мариинского театра. В Воронеже она поставила спектакль «Мы» на музыку Александра Карпова — замятинский сюжет стал поводом для выстраивания пугающих массовых сцен дружной маршировки. То, чем гордится классический балет — синхронностью своих лебедей-дриад-теней, — выворачивалось адом обездушивания, а бунт одиночки становился не только побегом в фантастической реальности, но и вполне регулярно происходящим побегом артистов из классического танца в современный.

Очередная постановка — «Безмолвная весна», сотворенная Константином Кейхелем на музыку Константина Чистякова, — стала первой, в которой автор (еще один выпускник магистратуры АРБ, первое образование получивший в Челябинске) создал мир спектакля, занятый не только пластикой. Вместо привычной современному танцу пустой площадки («действие происходит сейчас и всегда») Кейхель с помощью видеохудожника Алексея Бычкова и художника по свету Александра Романова выстроил аж две реальности — реальность ХХ века, где некий сценарист за пишущей машинкой сочиняет текст для фильма-антиутопии, и реальность XXII века, где все уже рвануло, человечество осталось только в Новой Зеландии и через некоторое время после катастрофы выжившие отправились в экспедицию на зараженные земли. Племя постатомных дикарей принимает пришельцев нерадостно — и Кейхель мастерски выстраивал сцену оргии, ни на секунду не впадая ни в нравоучительство, ни в пошлость. Истерическое буйство плоти было сотворено без малейшего оттенка соблазна, естественная реакция — жалость. За год труппа очевидно выросла в мастерстве — и в пластике ей стало возможно доверять все более сложные задачи.

Премьеры 2019 и 2020 года — сочинения Павла Глухова (в биографии — Московский областной колледж искусств и балетмейстерский факультет ГИТИСа). И «Зеркало», и «Плот „Медузы“» были поставлены на специально написанную музыку Василия Пешкова. При отсутствии каких-либо сюжетных привязок в первом спектакле (герой и ансамбль смотрятся, натурально, в повешенное на сцене «зеркало» и в танце пытаются понять, что значит — быть героем и быть ансамблем) и отчетливой отсылке к известной морской трагедии и вдохновленной ею картине Теодора Жерико во втором (люди на плоту после кораблекрушения борются за жизнь и в процессе некоторые из них людьми быть перестают — потому что для того, чтобы продвинуться к более безопасному месту, надо кого-то скинуть в воду) оба сочинения стали экзаменом и для труппы, и для хореографа. Труппа, состоящая из артистов с самым разным бэкграундом (и балетное училище, и гимнастика, и эстрадные танцы), проявила себя как единый организм, в котором ни одна мышца не подавляет другую. В ее движении не было железного балетного выравнивания, но жил единый дух, единое понимание движения — а Глухов руководил иногда кажущимися (и долженствующими казаться!) хаотическими траекториями толпы с хладнокровием мойры, сплетающей линии движения (= линии судьбы).

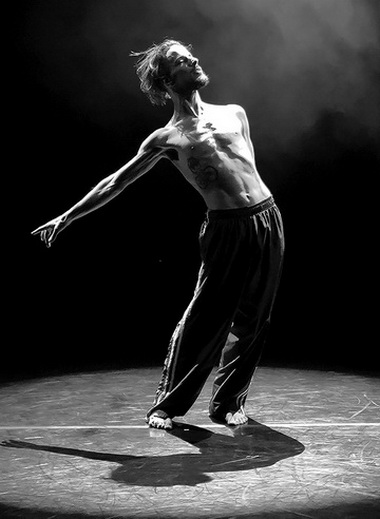

А. Мартинес в миниатюре «Я наравне с другими хочу тебе служить».

Хореограф О. Васильева. «Танцуем Мандельштама».

Фото А. Парфенова

Еще один воронежский фестиваль, придуманный Бычковым, — «Мандельштамфест» — тоже получил танцевальную программу. Сотрудничавшие с труппой Камерного хореографы (Матулевский, Васильева, Кейхель) и другие сочинители танцев (Владимир Варнава, Ульяна Чепурина, Никита Чумаков, Александр Литягин) представили миниатюры, посвященные тем или иным стихотворениям бедного российского гения, в середине тридцатых сосланного в Воронеж. Получилась прямо-таки панорама российского контемпорари — без радикальных решений (Анна Щеклеина со своим перформансом на пустынном пляже будет приглашена в Воронеж чуть позже), но представляющая многих активно действующих авторов. Вдруг стало ясно, что работы танцтруппы Камерного — уже равная всем остальным часть художественного процесса.

Из большой программы миниатюр более всего запомнились две — и именно из-за них приходится жалеть, что мандельштамовский вечер стал разовой акцией и не повторяется в репертуаре театра. Это «Я наравне с другими хочу тебе служить» Ольги Васильевой (в фонограмме — Ф. С. Блум и Нильс Фрам), где танцовщица Алина Гужва становилась не измученным чувством поэтом, но беспечным предметом его болезненного обожания. Контраст мyки, звучащей в словах, и спортивно-радостного соло рисует ровно ту пропасть, что подразумевается между лирическим героем и объектом его страсти. Так же на контрасте была выстроена поставленная Никитой Чумаковым (выпускник Воронежского хореографического училища, сначала поработавший в казачьем ансамбле в Краснодаре, а потом окончивший одну из самых знаменитых школ контемпорари — бельгийскую P. A. R. T. S) и им же самим исполненная миниатюра «Мальчик в трамвае».

И. Прудской в миниатюре «Сумерки свободы».

Хореограф К. Кейхель. «Танцуем Мандельштама».

Фото А. Парфенова

Это стихотворение Мандельштама принадлежит к «детскому циклу», это сочинения середины двадцатых, в которых нет еще и тени предчувствия-ужаса-обреченности. Едет первоклассник в общественном транспорте, готов всем продемонстрировать, как хорошо он уже умеет считать, — ну, отлично, все в порядке. Но Чумаков, взяв музыку Эннио Морриконе, из простого стихотворения сделал такой торжествующий марш, что отсылает к другому победному юношескому монологу — «Завтра принадлежит мне» из «Кабаре» Джона Кандера, поставленного в кино Бобом Фоссом. Каждое движение слишком бодрое, правильность героя утверждается с пугающим нажимом, не восхищаться его арифметическими навыками запрещается — и при этом монолог был сотворен без гротеска и без чрезмерных апелляций к публике. Можно только пожалеть, что Чумакову, до сих пор работающему в танцтруппе Камерного театра, пока не поручают больших постановок, — у него явно есть способности и к сочинению танцев, и к видению театрального пространства.

Удар ковида в основном пришелся на то время, когда в театре постоянным хореографом работала Виктория Арчая (Московский губернский колледж искусств, затем Московский институт культуры). Потому ее наполненные тихой поэзией «Сны Междуречья» (в фонограмме — сочинения Арманда Амара и диджея, выступающего под псевдонимом Forest swords), где артисты будто скользили по краю сновидения, увидело меньшее количество зрителей, чем они того заслуживали. Но театр продолжал работать — и следующей премьерой стала «Новая земля», копродукция с Платоновским фестивалем. Анна Щеклеина (выпускница факультета современного танца Гуманитарного университета в Екатеринбурге) устроила яростный перформанс на Петровской набережной. Еще не благоустроенная — пустынный пляж, дикие травы, никаких киосков, чистая даль над широкой рекой — территория была выбрана идеально. Соавтором хореографа стала природа, запустившая дождь в начале спектакля, превратившая его в апокалиптический ливень в середине и будто завернувшая кран в финале, — вдохновленная платоновскими произведениями о людях-переделывателях мира танцповесть превратилась в сражение артистов со стихией, где отчаянно движущиеся фигурки людей противостояли свинцовому небу, то складываясь, пропадая в песке, то вопреки всему вставая вновь. В прохладном (плюс десять по Цельсию) апреле прошлого года «Новую землю» на продуваемой всеми ветрами набережной исполнили вновь — для жюри «Золотой маски», и тот год стал двойным триумфом танцтруппы Камерного театра: лучшим спектаклем в современном танце была названа «Новая земля», а лучшей работой хореографа — работа Павла Глухова (за «Плот „Медузы“»).

Когда этот номер уже верстался, в Воронеже вышла очередная премьера — в один вечер были исполнены одноактовка Анны Щеклеиной «Ренессанс 2021» (впервые поставленная для фестиваля «Контекст» Дианы Вишневой два года назад, саунд-дизайном в нем занимается Артем Дульцев) и «Боязнь пустоты» Константина Матулевского (на музыку Дмитрия Курляндского). Танцтруппа Камерного театра, отпраздновав день рождения, вступает в следующие пять лет. До юбилея ей еще далеко — но когда-нибудь, когда сегодняшние молодые авторы станут легендами и седовласыми руководителями кафедр хореографии, он точно будет.

Март 2023 г.

Комментарии (0)