ПАТРИК. Как она называется [твоя музыка]?

КОЛЬМ. «Банши Инишерина», я думал.

ПАТРИК. На Инишерине ведь нет банши.

КОЛЬМ. Знаю. Просто мне нравится двойной звук «ш».

ПАТРИК. Да, на Инишерине полно двойных «ш».

КОЛЬМ. Вот, может, и банши есть тоже. Только я думаю, они больше не кричат, возвещая смерть. Думаю, они просто сидят в изумлении и не могут отвести глаз1.

Родословная фильма «Банши Инишерина», новой картины Мартина Макдонаха, восходит к 1994 году. Тогда, всего за несколько месяцев, двадцатичетырехлетний Макдонах написал все пьесы, принесшие ему известность, — Линенскую и Аранскую трилогии и «Человека-подушку». Из семи пьес осталась необнародованной только одна — «Банши с острова Инишир», входившая, как следует из названия, в Аранский цикл и послужившая, как опять же следует из названия, отправной точкой для фильма. Ирландский театровед Патрик Лонерган в книге «Театр и фильмы Мартина Макдонаха», на сегодня одной из пяти, целиком посвященных творчеству драматурга и кинорежиссера, и единственной переведенной на русский язык, пишет, что Макдонах «считает пьесу неудачной, но надеется переписать, чтобы когда-нибудь ее можно было поставить. Однако по слухам, которые окружают пьесу, можно предположить, что в ней автор также [как и в других пьесах об Ирландии] обращается к [новейшей] ирландской мифологии (часть слухов также упоминает, что действие происходит в 1950-е годы, что главным героем оказывается писатель и что пьеса исследует историю Пасхального восстания 1916 года)»2.

Новейшая мифология, которую упоминает Лонерган, — это идеалистическое представление о западе, а точнее северо-западе Ирландии — регионе, к которому относятся Аранские острова и область Коннемара с городком Линен, где и происходит действие трилогий Макдонаха. Это очень красивые, но довольно суровые места, скудные ресурсами, малонаселенные и для англичан в эпоху британского правления не особенно интересные. К концу XIX века в умах ирландских революционеров сложилась идея, что возрождение свободной Ирландии как нации начнется именно оттуда, с запада, края, сохранившего в девственной непорочности язык, культуру, обычаи, традиции и нравы ирландского народа. Кажется, не было в мире другого революционного движения, во главе которого стояло бы столько поэтов, как в Ирландии: изобретя миф об идеальном западе, они, вдохновленные, принялись вдохновлять других, и весьма успешно. Если искусство может быть пропагандой, отчего бы и пропаганде не быть искусством? Пример такого искусства — политические статьи поэта Патрика Пирса, одного из подписантов Декларации о независимости, казненного англичанами за участие в неудавшемся Пасхальном восстании. Свою лепту вносил и Ирландский литературный театр (впоследствии Театр Аббатства — Национальный театр Ирландии), одним из основателей которого стал поэт У. Б. Йейтс, первый Нобелевский лауреат по литературе от Ирландии. Со временем эта идеология пробудила в ирландцах ощущение некой избранности, исключительности, и, когда в пьесе Макдонаха «Калека с острова Инишмаан» персонажи то и дело повторяют, что «Ирландия не такая уж дыра, если в ней происходит то-то и то-то», следует понимать, учитывая склонность ирландцев преуменьшать положительную оценку, что «Ирландия — центр Вселенной. И это по меньшей мере».

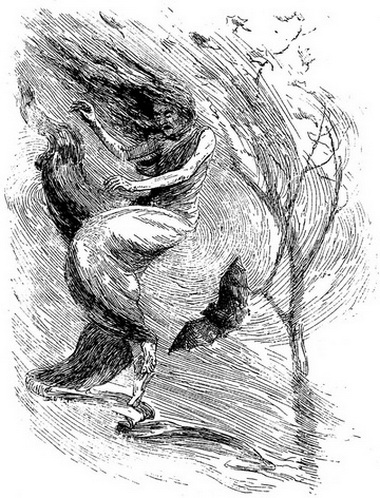

Банши. Иллюстрация из книги Т. К. Крокера «Легенды о волшебных существах и традиции юга Ирландии» (1862)

Социальная мифология определяет такой тип мифа как конъюнктурный — упрощенно говоря, искусственно создаваемый элитами с целью обретения и удержания власти. Природа социального мифа двойственна — он может быть и созидательным, и разрушительным. Национализм, выросший из мифа об идеальном ирландце, несомненно, послужил сплочению ирландского народа в предреволюционные десятилетия, однако в дальнейшем, сохраняясь в общественном сознании, привел к горьким последствиям. Разумеется, жизнь общества нельзя объяснить одним-единственным мифом, тем более что, вступая в сложные и противоречивые отношения с миром и человеком, он может проявляться по-разному в различных социальных группах и даже в каждом отдельном человеке, однако в ирландских трилогиях Макдонаха (к которым условно следует отнести и фильм) национализм играет одну из ведущих ролей. «Я всегда придерживался левых, или пацифистских, или анархистских взглядов, которые пришли из увлечения панк-роком, и был против всякого национализма», — рассказывал Макдонах в 2006 году в интервью журналу «Нью-Йоркер». «В детские годы Макдонаха, — комментировал слова драматурга дублинский журналист Финтан О’Тул, бравший интервью, — конфликт в Северной Ирландии вошел в самую кровавую фазу, и, хотя симпатии родителей были на стороне католиков-националистов, сам он с глубоким подозрением относился к террористической кампании Ирландской республиканской армии и сентиментальному культу, окружавшему погибших за правое дело»3.

Сцена из спектакля У. Б. Йейтса и О. Грегори «Кэтлин Ни Холиэн», Ирландское национальное драматическое общество (1902)

Уроженец Лондона, Макдонах имел возможность познакомиться с разными формами существования националистического мифа — живой и окаменелой, или мумифицированной, в терминологии Джона Уотерса4. Живая открывалась ему во время наездов в Лондон родственников отца или матери и во время каникул, которые он проводил в Ирландии. Оставаясь внутри породившей его культуры, этот миф под влиянием «хода истории» обретал новые внешние очертания, не меняясь по сути. Окаменелая форма окружала Макдонаха дома — в лондонском районе Слон и Замок, где он родился, проживала большая ирландская диаспора. В инородной культуре, которая не могла подпитывать оторванный от родной почвы миф, эмигранты словно фиксировали в памяти образ Ирландии, каким он был в день отъезда, превращая в окаменелость5. Обе формы были хорошо знакомы будущему драматургу. Не будем забывать и о Лондоне. Британская столица наделила Макдонаха не только южно-лондонским акцентом, но и отсутствием сентиментальности, которую ирландцы питают к самим себе и своим предкам.

Подобное сложение культур в воспитании характера роднит Макдонаха с другим великим ирландцем (англичанином по происхождению) Джонатаном Свифтом. Далекие от ложной чувствительности, острые на язык, оба охотно прибегают к популярным для своего времени жанрам, так или иначе опирающимся на шаблоны: Свифт — к памфлету, Макдонах — к ситкому, мелодраме, боевику, хоррору, то есть составляющим основной развлекательный набор коммерческого телевидения. Однако сегодня мы не станем читать «Скромное предложение» — памфлет Свифта о необходимости организовать поставки ирландских младенцев к английскому столу, дабы повысить благосостояние Ирландии, — как страшную сказку на ночь. И если Макдонах — в отличие от Брайана Фрила и многих других ирландских драматургов нашего времени — почти не касается напрямую таких важных для ирландского сознания тем, как отношения с Англией, эмиграция, терроризм, экономический застой, — это не значит, что они несущественны. Напротив. У Макдонаха они тривиализуются, становятся чем-то привычным, обыденным, как бесконечный серый дождь в зимние месяцы, — жить все равно приходится. Первым, кто прибегнул к такому приему в ирландской драматургии, был Шон О’Кейси, — на премьере спектакля «Плуг и звезды» в Театре Аббатства во время второго акта случился второй из двух величайших театральных скандалов Ирландии в ХХ веке6. В этой пьесе, затрагивающей историю Пасхального восстания, второй акт происходит в пабе, за стенами которого разворачивается митинг ирландских революционеров, и время от времени слышна речь выступающего, в котором можно угадать одного из лидеров Восстания, казненных англичанами после поражения. Скандал вызвало то, что основным персонажем второго акта была молодая проститутка, которая вела разговоры «за жизнь» или пыталась подзаработать на немногочисленных посетителях. Для 1926 года это было чересчур смело.

Пьеса «Королева красоты из Линена» — первая в Линенской трилогии — начинается спором матери и дочери, Мэг и Морин, о всякой ерунде, который они ведут изо дня в день. Неожиданно спор сводится к радиопередаче на ирландском языке:

МЭГ. <…> Нельзя, что ли, по-английски говорить, как все люди?

МОРИН. С чего это им говорить по-английски?

МЭГ. Чтоб понятно было, что говорят.

<…>

МОРИН. По-ирландски надо в Ирландии говорить!

В бытовом споре неожиданно просвечивает революционная мифология. Можно было бы счесть это обычной попыткой дочери лишний раз уязвить опостылевшую мать, но в последней сцене, после похорон матери происходит еще один разговор — с Рэем Дули, братом упущенного возлюбленного Морин:

РЭЙ. <…> А вы телик-то не смотрите, что ли?

МОРИН. Нет. Крутят каждый день одно австралийское дерьмо.

РЭЙ. (слегка озадаченно). А мне так вообще нравится. Кому охота по телику Ирландию-то смотреть?

МОРИН. Мне.

Революционная сказка о возрождении не стала былью. Ирландский язык никто толком не понимает. Ирландский народ — во всяком случае, какая-то его часть — вовсе не кроток и великодушен, а так же способен на насилие, как и любой другой. Страна, вопреки поэтическим обещаниям Патрика Пирса, не то что не купается в роскоши, способная прокормить пятикратное население, — ей и то, что имеется, не под силу. Здесь не живет надежда — она если возникает, то лишь затем, чтобы поманить и обмануть, — здесь живут отчаяние и безысходность. Но это родина. И некоторые из живущих здесь все еще хотят увидеть ее по телевизору.

Не видят. Кто виноват?

МОРИН. Да если б англичане не украли у нас наш язык, нашу землю да наше Бог знает что, приходилось бы нам туда ездить да выклянчивать работу да подачки?

Неизвестно, сколько времени должно пройти, чтобы политически свободное от колониального гнета сознание избавилось от старых обид. Наверное, столько же, сколько под гнетом. Ирландия жила под властью англичан восемьсот лет.

Когда происходит действие «Королевы красоты»? Ни одна из пьес Линенской трилогии, в отличие от Аранской, не указывает точного времени действия — за исключением «Черепа из Коннемары», где события происходят в сентябре. Макдонах вводит приметы времени относительно недавнего: машины (у людей, живущих, судя по всему, на пособие), телевизоры (вещание в Ирландии началось в 1949 году), коммерческие трансатлантические перелеты. И — подозрительное отсутствие телефонов, которые где-то есть, но не в жилищах персонажей. Жилище вызывает особый интерес, потому что действие всех трех пьес (за исключением второй сцены в «Черепе из Коннемары») происходит на кухне — центральном помещении обычного ирландского дома, которое в национальном сознании тесно связано с первыми спектаклями Театра Аббатства. Время в Линенской трилогии словно остановилось, и даже новая газовая плита взамен старой торфяной печи («Сиротливый Запад») не в состоянии сдвинуть его с места. Когда-то ирландский критик Вивиан Мерсьер остроумно заметил о премьере пьесы Беккета «В ожидании Годо»: «Это пьеса, в которой ничего не происходит — дважды»7. То же самое можно сказать и о пьесах Линенской трилогии. Разумеется, на сцене происходит довольно много, однако ни одно событие — ни убийство Мэг, ни самоубийство отца Уолша-Уэлша (никто не может запомнить его имя) — ничего в этой жизни не меняет. Морин, похоронив мать, надевает ее кофту и садится в ее кресло. И раз уж это единственная пьеса Макдонаха, в которой главные роли отданы женщинам, любопытно отметить, как драматург использует три женских архетипа ирландской культуры, восходящих к католицизму, — Матриарх, Мадонна, Магдалина. Морин, несбывшаяся Мадонна и незадачливая Магдалина, убив мать, не становится Матриархом. Будущего — нет.

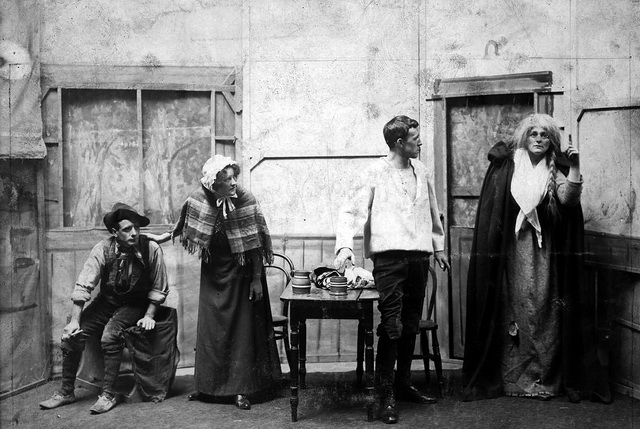

«Королева красоты из Линена» (1996). Druid theater Company (Голуэй, Ирландия).

Скриншот видеозаписи спектакля

С пьесой Беккета Линенскую трилогию связывает немного больше, чем общее безвременье. Это и название второй пьесы — «Череп из Коннемары», — пришедшее из монолога Лаки (из английской версии — во французской, которую предпочитают переводить на русский язык, — «голова в Нормандии»), и язык: диалог в основном строится на коротких фразах с обилием повторов и парадоксальных смысловых столкновений. После премьеры «Годо» в Лондоне один из критиков пожурил Беккета: «Ваши бродяги разговаривают так, будто у них докторская степень!» «Кто сказал, что это неправда?» — парировал Беккет. Персонажи Макдонаха нередко говорят так же. Этот язык очень любопытен: Макдонах то и дело составляет английские слова в предложения по правилам грамматики ирландского языка, что в англоязычной среде производит неожиданное впечатление (и теряется в переводе на ирландский). В то же время язык оказывается одним из недостатков Макдонаха-драматурга. По замечанию Джона Уотерса, голоса персонажей Макдонаха не отличаются друг от друга — все говорят на странном наречии, не являющемся, строго говоря, ни английским, ни ирландским. «Тем не менее, как персонажи, они хороши — не отличаясь индивидуальностью, они отличаются душой. Их поступки определяются личной историей и неприязнью. В туго закрученном сюжете, в си-туациях, сочиненных по принципу комикса, это работает превосходно»8.

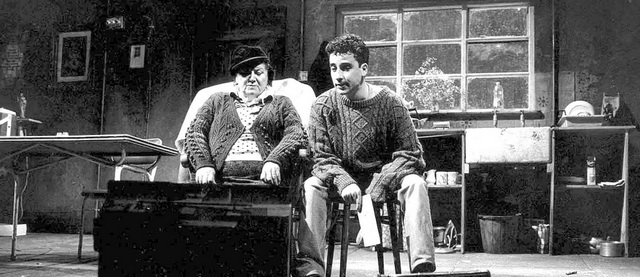

«Королева красоты из Линена» (2016). Druid theater Company (Голуэй, Ирландия).

Скриншот видеозаписи спектакля

Линенская трилогия — театральный ситком в трех частях из жизни маленького городка на западе Ирландии. Сквозных персонажей на сцене нет, но персонажи из одной пьесы так или иначе присутствуют в жизни персонажей из другой. Так, особенно часто упоминается отец Уолш-Уэлш, чтобы в конце концов появиться в третьей пьесе — «Сиротливый Запад». Изначально в пьесе, в отличие от первых двух, было три персонажа, но по настоянию Гэри Хайнс, художественного руководителя голуэйского театра «Друид», которая стала первым постановщиком пьес Макдонаха (эта заслуга ошибочно приписывалась театру «Ройял-корт», который присоединился к постановке трилогии уже после начала репетиций по приглашению Хайнс, чтобы в качестве со-продюсера обеспечить будущий прокат в Лондоне), драматург вывел на сцену отца Уолша, что еще больше укрепило внутренние связи между тремя пьесами. Если рассматривать трилогию как цельное произведение, можно не только определить время действия каждого «эпизода», но и попытаться отгадать, для чего Макдонах настойчиво привлекает внимание зрителя к радиопоздравлению, которого в «Королеве красоты» дожидается Мэг. Ей 71 год. Сама по себе эта цифра ничего не говорит, если не соотнести ее с ирландской реальностью, которую Макдонах необычайно тщательно воспроизводит в ремарках и речи персонажей: «старое австралийское дерьмо», которое крутят по телевизору, — сериалы «Салливаны», «Сельская практика», «Сыновья и дочери»; повторяющееся упоминание о насилии над детьми со стороны католических священников подсказывает, что время действия трилогии — 1993–1994 годы.

«Королева красоты из Линена» (2016). Druid theater Company (Голуэй, Ирландия).

Скриншот видеозаписи спектакля

Здесь стоит упомянуть также и песню, которая звучит в пьесе дважды.

МОРИН. Мать моя очень любит эту песню. Старая песня. Делия Мёрфи.

ПАТО. Старая и жуткая.

МОРИН. Еще бы не жуткая!

ПАТО. И голос у нее жуткий. Я, когда маленький, всегда боялся. Как вампирша поет. (Пауза.) Там бабушка умирает в конце или просто спит?

МОРИН. Да спит просто, по-моему9.

Песня называется «The Spinning Wheel», дословно — вращающееся колесо. Между песней и судьбой Морин, несомненно, угадывается связь, о чем подробно пишет Патрик Лонерган, указывая также и год, когда песня была записана, — 193910. Трудно сказать, случайность это или глубоко скрытая шутка автора в духе Оруэлла (1948/1984 — 1939/1993), однако чуть более пристальное внимание к временным указателям в трилогии позволяет предположить, что день рождения Мэг приходится на июнь, и даже, пускай условно, назвать дату — 26 июня 1922 года. Начало гражданской войны в Ирландии.

Это предположение не столь фантастично, как может показаться. Из корпуса драматургии Макдонаха известно, насколько скрупулезно он просчитывает время и расстояние и какое внимание уделяет символическим датам, как, например, в пьесе «Палачи». По словам самого драматурга, выбор Инишмора как места действия первой аранской пьесы обусловлен тем, что туда очень долго добираться из Белфаста — в обстоятельствах пьесы условие ключевое. И только после этого решения возникла идея трилогии — по количеству островов. В пьесах Аранского цикла, где Макдонах точно называет время действия (1993 год в «Лейтенанте с острова Инишмор» и 1934 год в «Калеке с Инишмаана»), не составляет труда заметить, что годы рождения заглавных героев также связаны с ключевыми событиями ирландской истории. Так, бешеный лейтенант Патрик появился на свет в 1972 году, когда в североирландском городе Дерри (британское название — Лондондерри) произошло «Кровавое воскресенье»: британские войска расстреляли демонстрацию местных жителей, и среди погибших были даже несовершеннолетние. Для ирландцев это событие стало глубокой и незаживающей раной. В свою очередь калека Билли был рожден в год Пасхального восстания. То есть, как и в случае с Мэг, образы Билли и Патрика обретают символическое значение: на смену неплохому пареньку с искалеченным телом приходит красавчик с искалеченной душой.

В отличие от Линенской трилогии, Аранские пьесы не так тесно связаны между собой: действие происходит в разные годы, созданы пьесы в разной стилистике — гиньоля и мелодрамы, однако есть и общее. Это три главных действующих лица в возрасте от 16 до 21, причем двое из них — брат с сестрой (такой же «треугольник», за исключением возраста, обнаруживается и в «Банши Инишерина»). Дейви и Маред (Мейрид) — брат и сестра из «Лейтенанта» — носят фамилию Клейвен, как и калека Билли (можно также заметить, что фамилия Хелен и Бартли в «Калеке» совпадает с фамилией миссис Маккормик — старухи с трубкой из фильма, а фамилия Патрика и Шивон О’Салливанов — брата и сестры в «Банши» — совпадает с фамилией героев «старого австралийского дерьма» — «Салливаны» — из линенской «Королевы красоты»).

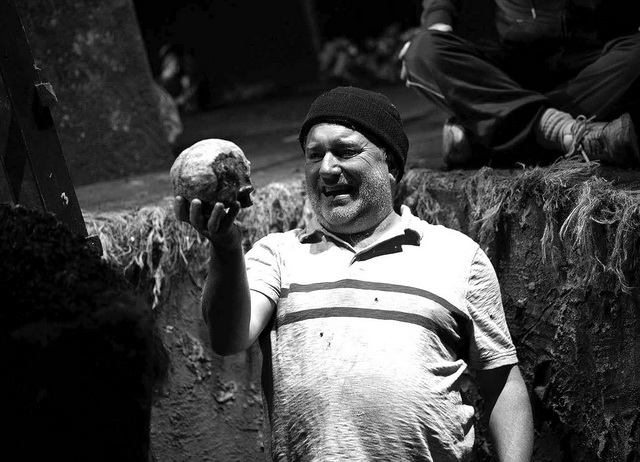

Сцена и спектакля «Череп из Коннемары». Decadent theatre Company (Голуэй, Ирландия).

Скриншот видеозаписи спектакля

Однако и в Аранском цикле основной идеей оказывается националистическая мифология. Это очевидно в «Лейтенанте» и, возможно, не столь очевидно в «Калеке». В «Лейтенанте» Макдонах высмеивает форму национализма, породившую терроризм, который в наши дни уже утратил националистическую подоплеку и в свою очередь породил терроризм ради терроризма. Отсюда и гиньоль: «Лейтенант» — и самая кровавая, и самая смешная из ирландских пьес Макдонаха11. В «Калеке» — пьесе, которую Макдонах выстраивает как мелодраму, — его интересуют первые побеги, которые эта мифология пустила в сознании людей. Так, в шестой сцене, где Хелен и Бартли играют в «Англию против Ирландии», читается:

БАРТЛИ. Придет время, когда каждый ирландец окажет сопротивление угнетателям.

<…>

ХЕЛЕН. Потери будут еще тяжелее, чем испачканные в яйце волосы, прежде чем Ирландия снова станет независимой страной, Бартли Маккормик12.

Уже двенадцать лет как бывшая колония стала Ирландским Свободным государством, однако борьба не закончилась: шесть графств Ольстера, не вошедшие в независимое государство по результатам переговоров с бывшей метрополией, по-прежнему напоминают о присутствии на острове англичан. О грядущей вражде свидетельствует не только будущее грамматическое время в репликах персонажей, но и употребленное здесь же без кавычек название песни «A Nation Once Again» («снова станет независимой страной») — гимна ирландского националистического движения. Песня была опубликована впервые в 1844 году, но в тексте есть и более старые символы национализма — песня «Стриженый паренек», которую в седьмой сцене — то ли в горячечном бреду, то ли на кинопробах — поет калека Билли. Написанная в самом конце XVIII века, песня рассказывает об ожидающем казни участнике восстания 1798 года — еще одного неудавшегося восстания ирландцев против англичан (повстанцев прозвали «стрижеными» за остриженные по кругу волосы в знак солидарности с Французской революцией).

Мир «Калеки» — это все еще очень наивный мир, в котором новая мифология уживается со старой, а старые, почти языческие обычаи не объявлены на новый уклад грехом. Очень любопытный персонаж пьесы — Джоннипатинмайк. В ирландской традиции его имя следует понимать как Джон, сын Патрика, сына Майкла (причем все имена даны в уменьшительно-ласкательной форме). Как и отчество в русском языке, такое обращение может употребляться иронически, но чаще всего свидетельствует о большом почтении, усиленном не только упоминанием отца, но и деда. Незнание этого, видимо, и послужило причиной ошибки в русском переводе пьесы, где это обращение нередко заменяется словом «пустозвон» (вероятно, имя «Патин» смешалось со словом «потин» — ирландский самогон, а имя «Майк» навело на мысли о микрофоне). Нет, в пьесе есть только два человека, которые не оказывают Джонни (по крайней мере, не за глаза) должного уважения, — Малыш Бобби и мамаша самого Джонни. Наверное, потому, что оба они из Антрима — одного из графств Ольстера, то есть из региона, где с точки зрения новой мифологии зловредное влияние англичан наиболее сильно. Интересно вот что: мамаша, вспоминая съеденного акулой мужа, называет его по имени — Донал. Как следует из имени, это не отец Джонни — возможно, за этим и кроется тайна своеобразных отношений матери и сына («Я честная женщина, да, Джоннипатин». — «Честная, ага, хрена лысого»). Для католической церкви, воцарившейся в новой Ирландии, Джонни незаконнорожденный, тогда как в более давние времена ирландское общество, непостижимо соединив в сознании христианство и паганизм, не делило детей на законных и незаконных и, соответственно, не стигматизировало последних — отголоски этой традиции видны в отношении островитян к Джонни.

Еще один пример совместного существования нового и старого обнаруживается в уже упомянутом монологе Билли из седьмой сцены. «Ирландец! — восклицает Билли. — Просто ирландец. С чистым сердцем, честными помыслами, с гордым духом, не сломленным ни вековым голодом, ни вечным угнетением! Дух не сломлен, нет…» То самое представление об идеальном ирландце с Запада, откуда, по представлению националистов, начнется возрождение Ирландии. Но предшествует этим словам нечто другое: «Мама? Боюсь, мне недолго осталось, мама. Кажется, до меня уже доносятся причитания плакальщиц с далекого сурового острова, с моей родины?» Исправим ошибку русского текста и заменим «причитания плакальщиц» на более точное «завывания банши». Образ банши восходит к более древней мифологии — они завывают, предвещая смерть близкого родственника. В легендах не упоминается о том, что банши могут предвещать смерть того, кто слышит их вопль, и в этой неточности угадывается умирание старого мифа и его замена новым. Да и самому Билли еще предстоит воскреснуть и вернуться на Инишмаан. И это, повторимся, еще очень наивный мир.

В «Калеке», как и в других ирландских пьесах Макдонаха, за мимолетным упоминанием некоторого факта, на который в общем-то даже не стоит обращать внимания (что персонажи, как правило, и делают), стоит значительное историческое событие. Так, выискивая в газете новости, которые можно выменять на еду, Джонни натыкается на фотографию «одного типа, который пришел к власти в Германии, — у него такие смешные усики». «Неплохой, несмотря на усики, парень» совершенно узнаваем, но при чем здесь Ирландия? А при том, что в те годы Ирландия сама была как нельзя близка к фашизму. В 1933 году бывший член Ирландской республиканской армии Оуэн О’Даффи, долгое время интересовавшийся фашистскими движениями в Европе, создал Ассоциацию армейских товарищей, радикальную группировку фашистского толка, прозванную «синерубашечниками». «Синерубашечники» известны, в частности, тем, что воевали добровольцами в гражданской войне в Испании на стороне генерала Франко. Хотя в Ирландии это движение не стало массовым, такая угроза существовала, тем более что движению симпатизировали некоторые представители элиты — культурной и политической. О том, насколько глубоко фашистская идея поселилась в ирландском сознании, может говорить еще один печальный факт ирландской истории: по окончании Второй мировой войны правительство Ирландии выразило официальные соболезнования Германии в связи с кончиной Гитлера. Впоследствии этот поступок пытались объяснить нейтралитетом страны и дипломатическим протоколом, но вышло не вполне убедительно даже для многих ирландцев. Естественно, что фашизм как крайняя степень национализма не мог не заинтересовать Макдонаха.

Думается, Макдонах отказался обнародовать «Банши с острова Инишир» еще и потому, что сюжет, помещенный в 1950-е годы, не вписывался в стройную композицию исследования национализма, которую, развиваясь от первых ростков до самопародии, представляют собой «Калека» и «Лейтенант». Возможно, было понимание, что промежуточное звено станет лишним, а история на замену не появлялась. Возможно, была и другая причина. Вспомним уже упомянутое интервью журналу «Нью-Йоркер». «Думаю, для молодого драматурга я высказался достаточно, — говорил Макдонах. — И пока я не поживу подольше, пока не испытаю намного больше, пока не найду что сказать, о чем прежде не говорил, все будет просто повторением старых трюков. <…> Я хочу писать просто потому, что люблю. И еще хочу повзрослеть, потому что во всех моих пьесах чувствуется мировосприятие человека молодого»13. «Банши Инишерина» не лишены старых трюков, иначе это был бы не Макдонах, но организованы эти трюки иначе — как грустное пророчество неминуемого, когда несвойственное молодости мудрое сочувствие говорит, качая головой: «Дураки вы все…» Не зря же существующий на карте «Инишир» заменен выдуманным «Инишерин», что в переводе с ирландского означает «ирландский остров» или, если хотите, «остров Ирландия».

И все-таки почему фильм, а не пьеса? Трудно сказать. Макдонах не любит говорить о замыслах, а если и говорит, предпочитает не углубляться. Многое о его творчестве мы узнаём годы спустя — так, из косвенного упоминания в публикации «Таймс» английского театрального критика Алекса Сиерза становится ясно, что пьесы «Однорукий из Спокана» и «Палачи» были известны ряду лондонских театров еще в 2003 году, задолго до официальных премьер в 2010 и 2015 годах соответственно14. Вероятно, в первую очередь, Макдонах хотел сделать эту работу сам, а поскольку, как он утверждает, он по-прежнему предпочитает театру кино, выбор становится очевиден. Во-вторых, в англо-ирландской драматургической традиции, которой наследует Макдонах, первостепенен диалог (отчего порой кажется, будто пьесы Макдонаха многословны), тогда как в фильме диалог уравнивается по значимости с образами визуальными — при сопоставлении с просочившимся в интернет сценарием законченной картины заметно, как Макдонах отсекает слова, отдавая предпочтение зримому.

Обращение к пьесе из Аранского цикла как источнику вдохновения для фильма делает возвращение Макдонаха к теме гражданской войны совершенно закономерным. Ирландский историк Р. Ф. Фостер писал: «Для ирландской истории гражданская война, которая последовала за англо-ирландской войной [войной за независимость] в 1922–1923 гг., имеет более важное значение, чем последняя, — ее последствия оказались и более скорбными, и более глубокими. Созданный в результате англо-ирландской войны доминион из двадцати шести графств в составе империи не слишком отличался от представления о государстве, сформированного к 1920 г. Гражданская же война, напротив, провела цезуру по ирландской истории, разделив партии, интересы и даже семьи, и стала причиной длительных политических разногласий»15.

Говоря упрощенно, гражданская война разгорелась из-за того, что шесть графств Ольстера после обретения Ирландией независимости остались под властью англичан. Физическая граница, разделившая остров, стала границей ментальной, разделив людей, и эту ментальную границу в том или ином проявлении мы видим в ирландских пьесах драматурга. Одним из следствий гражданской войны стало то, что националистическая мифология, которая помогла обрести независимость, усилиями правительства молодого государства процветала. Как пишет Фостер, в стране воцарился безжалостный консерватизм: основные усилия правительства были направлены на то, чтобы доказать, что Ирландия не Англия — ни культурно, ни политически; прочие приоритеты были сознательно отодвинуты. Воссоздание «ирландскости» в новом государстве в соответствии с новой мифологией стало «главной заботой — процесс, типичный для многих постколониальных государств, крайне чувствительных к влиянию некогда господствовавшего соседа»16. В политических спорах стал обычным вопрос к оппоненту: «А что вы делали в 1916 году?» Католическая церковь фактически слилась с государством, приобретя огромную власть. Но, самое главное, произошло размежевание правящей элиты и большей части народа, который совершенно не мог взять в толк, каким образом всеобщее изучение ирландского языка сделает жизнь лучше. Пока что, после ухода англичан, стало только хуже. Простые ирландцы чувствовали себя преданными.

Об этом размежевании и рассказывает фильм Макдонаха, прибегая к иносказанию, как Свифт три века назад в «Путешествиях Гулливера». Инишерин предстает как метафора новой — независимой — Ирландии, переданной в узнаваемых образах. Вот Пядар Кирни, единственный полицейский на острове, встретив на пристани священника, заботливо приобнимает его за плечи. Вот миссис О’Риордан, местная торговка, почтмейстерша и комитет по цензуре, которая вскрывает чужие письма и решает, какое событие на острове может стать новостью; то, что полицейский избивает до синяков собственного сына, бывая не прочь иной раз с ним же «побаловаться», — нет, это не новость, даже говорить не о чем. Вот Кольм Дохерти, музыкант, культурная элита, выпивает в компании Пядара Кирни. Кольм — самый уважаемый человек на острове, не зря его величают КольмСанниЛарри (как Джоннипатинмайка на Инишмаане). Правда, Пядар, собираясь на расстрел пленных, заявляет, что за шесть шиллингов и бесплатный обед он готов расстрелять и Кольма, но на то он и власть. Вот Шивон, сестра главного героя, умная и начитанная, не замужем и знает, в каком веке творил Моцарт. Для таких девушек на острове есть только один способ найти себе применение — стать учительницей (и то лишь до замужества), но кого здесь учить? На острове, да и вообще в ирландском мире Макдонаха дети подозрительно отсутствуют. Остается только уехать. И вот, наконец, Патрик (имя сколь собственное, столь же и нарицательное, как русский Иван), главный герой. В сущности, это и есть тот самый мифологический ирландец с Запада — кроткий, учтивый, хозяйственный, простодушный, — с которого и должно было начаться возрождение Ирландии. Разве что выпьет иногда, так кто без греха. Хуже другое: Патрик — зануда. Еще накануне Кольм и Патрик были друзьями. Из разных сословий, не разделяя ни рода занятий, ни интересов друг друга, каждый день ровно в два часа они вместе отправлялись в паб. С разницей в возрасте в четверть века, их дружба была скорее дружбой учителя и ученика. Только ученик оказался не слишком смышленым. И учитель его отторгнул.

Вспоминая ирландскую историю, можно утверждать, что у Кольма был прототип — У. Б. Йейтс. Один из величайших поэтов Ирландии, Йейтс был горячим сторонником независимости и ирландского возрождения — собственно, он и был одним из создателей и пропагандистов националистической мифологии. И как поэт, и как один из основателей и директоров Театра Аббатства Йейтс прилагал немало усилий, чтобы этот миф укоренился в народном сознании. Это ему удавалось, хотя, если случалось выбирать между художественной ценностью произведения и верой в воспитательную силу искусства, предпочтение отдавалось первой — вспомним, к примеру, скандал с постановкой в Театре Аббатства «Удалого молодца» Синга. После обретения Ирландией независимости Йейтс решил заняться политикой — он стал сенатором, членом верхней палаты ирландского парламента. Шесть лет на политическом поприще оказались для него временем глубокого разочарования: он не мог принять современной ему консервативной политики молодого государства, не мог примириться с тем, что рисовавшийся ему когда-то образ простого ирландца весьма далек от реальности. Это разочарование, проявлявшееся порой в смешных публичных эскападах, заставило его отдалиться от общественной жизни, превратило почти в затворника и… пробудило невероятную энергию творчества: в 1928 году Йейтс выпустил, пожалуй, лучший свой поэтический сборник, названный «Башня». Первая строчка самого первого стихотворения из этого сборника известна всякому киноману: «Старикам тут не место»17.

«Банши Инишерина» — так называется музыка, которую в фильме Макдонаха сочинил Кольм. Никаких банши на острове нет. Миссис Маккормик, которую зритель, незнакомый с ирландской культурой, может принять за банши, — это скорее образ «Шян Вян Вохт», бедной старухи, в ирландском фольклоре олицетворяющей Ирландию. Это архаический персонаж, который неоднократно трансформировался в ирландской фольклорной традиции, пока не обрел новую жизнь в националистической мифологии после восстания 1798 года, о котором упоминалось выше. Древнейшей известной нам ипостасью Шян Вян Вохт является Калях — божество или мифологический персонаж, древняя старуха, которую должен поцеловать отважный воин (по другим источникам — вступить с ней в связь), и тогда она обретет молодость, а воин станет королем Ирландии, способным вести за собой народ. Неудивительно, что этот образ нашел применение в новые времена. В равной степени неудивительно его появление в фильме Макдонаха: на протяжении веков языческие кельтские боги прекрасно уживались в ирландском сознании с христианством (принятым ирландцами еще в V веке). В народных суевериях и предрассудках, сохранившихся по сей день, мифологические существа по-прежнему обитают среди людей. Одного взгляда на одеяние миссис Маккормик — длинную накидку, никогда не спадающую с головы, — достаточно, чтобы заподозрить ее принадлежность не этому миру (никто из островитян не носит ничего похожего). Да и в церкви ее не встретишь — разве что в темноте на пустой дороге. Вспомним, что означает имя Калях — «укрытая, одетая в накидку с капюшоном», — и станет ясно, что миссис Маккормик вовсе не составляет труда предсказать смерть. В былые времена — времена английского господства — в образе Шян Вян Вохт она требовала кровавых жертв ради обретения независимости, но в независимой стране ей осталось только умереть. Молодые избегают ее, словно опасаясь, что с пустыми руками она этот мир не покинет. Но пока час ее не пробил, старая Ирландия будет бесконечно сжимать губами миссис Маккормик трубку с длинным мундштуком (по традиции такие длинные трубки раскуривают на поминках по усопшим), зная, что целовать некому.

…А банши, если они и есть, молчат. Да и как иначе? Идет гражданская война — брат на брата — надорвешься кричать, возвещая смерть. Нет, теперь люди сами. Вместо крика банши прозвучит музыка Кольма — как реквием по миру, который никогда не наступит.

КОЛЬМ. Я не слышал никаких выстрелов на большой земле уже день или два. Наверное, все подходит к концу.

ПАТРИК. Ай, того и гляди, начнут снова. Бывает такое, чего просто так не забудешь. (Пауза.) Я думаю, это хорошо.

Для простого ирландца Патрика гражданская война оставалась загадкой. «Удачи вам, — говорит он, заслышав из-за пролива выстрелы, — за что бы вы ни сражались». Эта война, может, и была войной элит, националистических фракций, по-разному представлявших себе независимость Ирландии, и многих простых ирландцев обошла стороной, но она породила зло, погрязнув во втором ветхозаветном грехе, и непостижимое разминовение Кольма и Патрика, случившееся в первый день апреля, за полтора месяца до окончания братоубийства, предстает зловещим предостережением: начнется другая война — война всех против всех. «Полагаю, теперь мы квиты?» — спрашивает Кольм у спалившего его дом Патрика. «Если бы ты остался в доме, — говорит в ответ Патрик, — тогда были бы квиты». Обиды, как не раз убеждал в своих пьесах Макдонах, в Ирландии помнят долго.

Националистический миф, превращенный гражданской войной в государственную идеологию, по-прежнему не изжит. За сто лет, прошедшие с окончания войны, этот миф обретал самые разные формы: рвались бомбы, рушились памятники, горели книги, неугодных изгоняли из страны. Долгие десятилетия Ирландия была беднейшей страной Западной Европы. Что-то понемногу менялось. Ослабевала цензура. Утрачивала безграничную власть католическая церковь. В начале девяностых, когда Макдонах создавал свои трилогии, наметился экономический подъем, названный «Кельтским тигром». Прыжок «тигра» оборвался в 2008 году, доказав, что коррупция и кумовство прекрасно расцветают при любом «изме», будь то социализм, либерализм, глобализм, — и при любой «кратии». «Корабль дураков» — словно предвосхищая Макдонаха, назвал Ирландию эпохи недолгого процветания, окончившегося пшиком, журналист Финтан О’Тул. Утопив по собственной глупости «тигра», страна вынуждена расплачиваться взлетевшими ценами на жилье и продукты, падением доходов, ростом безработицы. Неудивительно, что на последних выборах в республиканский парламент победу едва не одержала партия «Шин Фейн» — уже не столь радикального, как прежде, но все же националистического толка. С 2022 года партия стала правящей в Северной Ирландии, и снова звучат призывы к объединению республики и Ольстера. По-прежнему достается и англичанам — за «Брексит», разрушивший наработанные за долгие годы привычные экономические связи. Как будто вращающееся колесо из песни Делии Мёрфи совершило полный оборот.

Обращаясь к гражданской войне как источнику ирландской вражды — маленькой ли, большой ли, — Макдонах создает кинотеатральную сагу, и история ее создания удивительным образом перекликается с историей «Звездных войн» — киносаги, которая, как известно, началась в 1979 году с четвертого эпизода. В 1994 году, когда сочинялись ирландские трилогии Макдонаха, было объявлено о начале работы над эпизодом первым, вышедшим на экраны через двадцать лет после четвертого. Разумеется, такая перекличка — всего лишь случайность. Но совершенно в духе драматурга, который по-прежнему предпочитает театру кино. Каждое из шести ирландских произведений Макдонаха любопытно само по себе, но, увиденное в совокупности с другими, как часть целого, открывается немного иначе. Теперь, почти тридцать лет спустя, мы узнали, как все начиналось. И, пожалуй, самое время возвратиться в Линен, на «Сиротливый Запад»:

УЭЛШ. Да если ты даже с собственным братом ужиться не можешь, как вообще можно надеяться на мир во всем мире?..

Немного пафосно, правда. Отец Уэлш по обыкновению нетрезв. Одно он знает точно: в городке, на который не распространяется юрисдикция Бога, ответа на этот вопрос не будет.

Февраль 2023 г.

1 Цитируемые фрагменты произведений М. Макдонаха и зарубежных источников даны в авторском переводе, если не оговорено иное.

2 Lonergan P. The Theatre and Films of Martin McDonagh. London: Methuen Drama, 2012. P. 59.

3 O’Toole F. A Mind in Connemara. The savage world of Martin McDonagh // The New Yorker. 2006. February 26. URL: https://www.newyorker.com/magazine/2006/03/06/a-mind-in-connemara (дата обращения: 10.01.2023).

4 Waters J. The Irish Mummy: The Plays and Purpose of Martin McDonagh // Druids, Dudes and Beauty Queens: The Changing Face of Irish Theatre / Edited by Dermot Bolger. Dublin: New Island, 2001. P. 35.

5 Стремление ирландской диаспоры во что бы то ни стало сохранить образ родины от пагубного влияния английской культуры прекрасно отражено в ирландской драматургии — например, в пьесах Тома Мёрфи «Свист в темноте» (1961) и Энды Уолша «Уолворт-фарс» (2006).

6 Первый скандал произошел в 1907 году на премьере спектакля «Удалой молодец — гордость Запада» Дж. М. Синга, чье влияние на драматургию Макдонаха также трудно переоценить.

7 Mercier V. The Uneventful Event // Irish Times. 1956. Feb-ruary 18.

8 Waters J. The Irish Mum-my: The Plays and Purpose of Martin McDonagh // Druids, Dudes and Beauty Queens: The Changing Face of Irish Theatre. P. 50.

9 Здесь в тексте Макдонаха Пато и Морин коротко говорят о сюжете звучащей песни, однако в русском переводе этот текст ошибочно передан как разговор о Мэг.

10 См.: Lonergan P. The Theatre and Films of Martin McDonagh. P. 9.

11 О комическом переосмыслении мифологического ирландского героя Кухулина, одного из символов новейшего ирландского национализма, в образе бешеного лейтенанта Патрика подробно пишет американский исследователь А. Дж. Нокс: Knox A. J. Conflict, Carnage, and Cats: Toward a Comic Cu Chulainn in Martin McDonagh’s The Lieutenant of Inishmore // Comparative Drama. 2013. Vol. 47. Iss. 3. P. 367–392.

12 Цитаты из пьесы «Калека с острова Инишмаан» приводятся по тексту перевода О. Качковского, Ю. Курбаковой, Н. Просунцовой, опубликованного в: Антология современной британской драматургии. М.: НЛО, 2008.

13 O’Toole F. A Mind in Connemara. The savage world of Martin McDonagh // The New Yorker. 2006. February 26. URL: https://www.newyorker.com/magazine/2006/03/06/a-mind-in-connemara (дата обращения: 10.01.2023).

14 См.: Sierz A. Theatre: Tougher than the rest // The Times. 2003. November 9. URL: https://www.thetimes. co.uk/article/theatre-tougher-than-the-rest-x0nstq09skd (дата обращения: 10.01.2023).

15 Foster R. F. Modern Ireland: 1600–1972. London: Penguin Books, 1990. P. 511.

16 Ibidem. P. 516–518.

17 Стихотворение «Плавание в Византию».

Комментарии (0)