ДОСТАЮ ИЗ КАРМАНА УПАКОВКУ ДУРМАНА, ИЗ СТАКАНА ПЬЮ ДЫМ ЗА РОМАНА1

БЕСЕДУ С РОМАНОМ КОЗЫРЧИКОВЫМ ВЕДЕТ ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА

1 Цитата из стихотворения Бориса Рыжего «Достаю из кармана упаковку дурмана».

Когда, спустя время, драматургию Романа Козырчикова будут изучать на театроведческих факультетах, студентам скажут: вот, взгляните, конфликт субъективного и объективного миров, вот поэтичность, вот, обратите внимание, форма диалога, уходящая корнями, понятное дело, в чеховскую Новую драму («Один человек задает вопрос, а другой не отвечает, говорит вообще что-то левое и только через три строчки отвечает на заданный вопрос», — из интервью Романа Козырчикова). Чтобы будущим театроведам было куда заглянуть при подготовке к экзамену, оставляю на страницах «ПТЖ» более развернутое рассуждение о драматурге.

Нынешние времена твердят о необходимости актуального прочтения художественных произведений, однако с Козырчиковым привязка к сегодняшнему дню не пройдет, он про другое. Искать в его драматургии социальные или политические мотивы — можно, но не нужно. Мотивы эти редки и не отработаны, вставлены в пьесы будто для галочки: надо, к примеру, упомянуть ядерную войну в 2022 году — упомянем(в пьесе «Секрет»).

Итак, если официально, Роман Козырчиков — драматург из Екатеринбурга, студент Николая Коляды, победитель московской «Кульминации» и международного конкурса драматургов «Евразия». Его пьесы переводят, ставят, делают по ним эскизы, а скоро будет снят фильм по «Русской сказке». Если неофициально, то он — скромный художник, ласково и поэтично пишущий о русском одиночестве и русской нелюбви. Однако темы эти — общий план, задник, художественная среда для драматического конфликта, который Козырчиков строит на борьбе идеального и реального начал. Идеальное — в мифических пространствах прошлого героев или их сновидений (вообще, сны частый мотив, доставшийся Козырчикову от Коляды) — не мечта и не цель, а одна из граней драматического существования персонажей. Другая грань, понятно, реальный мир — с авторской иронией над самим собой, над героями, со скандалами, бедностью и новостями из соцсетей. От идеального, нематериального — мироощущение персонажей, поэтика души, от земного — обыденность, факты и сюжетность. Порой уходя во вполне символистскую стихию, Козырчиков делает невещественную реальность главенствующей над действительностью. Эпизоды «Русской сказки» (2018) — сновидения мальчика Коли, быт русской деревни и метафизические вставки про белое поле и мужика — в финале пьесы становятся одним целым, и вот уже мужик тащит на санках Колин труп, подтверждая тем самым господство фантасмагорического, недоступного. Такой поэтический конфликт раскрывается прежде всего на примере протагониста (например, Коля в той же «Русской сказке» или Степан в «Секрете»), который — новый тип героя.

Капустник студентов Н. Коляды. Н. Бондарь, А. Батурина, Я. Скоморохова, А. Зверев.

Фото из архива Р. Козырчикова

Практически в каждой пьесе Козырчикова найдем недружную семью (маленькую, большую, с отцом, без отца) и одинокого мальчика-маргинала, духовного аутсайдера. Подросток — принципиальное состояние на грани между ребенком и взрослым, — «отвалившийся» от быта-бытия, не встраивающийся ни в семейные, ни в дружеские отношения, безответно влюблен в старшего приятеля (иногда взаимно, но по-настоящему искренней романтической связью это не назовешь, идеальное не материализовать). Вступая в незримую связь с миром идеального, герой пребывает в реальности неудавшегося романа, отвержения семьи и социума. Хрупкость, уязвимость и отрешенность конфликтуют с будничностью и прозой, что образует коллизию отчужденности, кочующую из пьесы в пьесу. Герой Козырчикова определяется, с одной стороны, эпическим вызовом миру (конфликтом с миром), с другой стороны, поэтическим психологизмом: его образ не обладает эволюцией, а заключается лишь в очень точно прописанных автором переживаниях героя, движениях души.

Пьесы Козырчикова хочется сравнить со стихами или повестями, хочется прочесть их как роман или поэму (недаром пьесу «Я — Жюстин» автор делит на «главы»), но не как драму. Драматург тяготеет к поэтическому стилю и эпическому жанру, вписываясь, таким образом, в традицию эпизации драмы, что проявляется прежде всего в увеличении значения ремарки. Мы давным-давно научились делить пьесу на два мира — условно авторский и условно персонажный, но ремарка у Козырчикова расширяется до микрокосма. Под знакомым курсивом найдется та самая область личного, невыговариваемого или же нереального, фантастического. В ремарках «Тихого света» появится умерший Миколка, в «Спутниках и кометах» — апогее эпизации драмы — так обозначен внутренний голос героя: «Все старые сны мои вдруг вспыхнули в памяти. И наша печь рассыпается на кирпичи, и высокая башня шатается, я на самом верху ее, боюсь упасть; и горящие рядом леса. Страшные детские видения после такого сна: мерещилось в темном углу что-то с глазами, лохматое, смеется. И спасительный свет. Нет, нет никакой смерти». Козырчикову важен не внешний мир, но внутренний: автор оставляет ремаркам демонстрацию того, на что человек-персонаж не способен, что подвластно только Художнику-Автору. Драматург помещает в пьесу себя — свое восприятие мира, свои чувства — либо в качестве внутреннего голоса персонажа, либо как лирического героя — персонаж Я в «Спутниках и кометах» (такой же прием, кстати, использует Коляда в «Полонезе Огинского»). Пьесы становятся монодрамами, в которых высказывание о мире пропускается через сознание персонажа. Субъект в пьесах Козырчикова находится в процессе осознания своего отношения к миру и места в нем: в упомянутых «Спутниках и кометах» практически все действие — размышления и эмоции Его от первого лица, этакий поток сознания.

Конкурс «Кульминация»-2020. В. Сизоненко, О. Лысак, Р. Козырчиков, А. Чернятьева, Р. Ташимов.

Фото из архива Р. Козырчикова

В «начале карьеры» (в 2013-м написана первая пьеса «Фотки») Козырчиков пишет преимущественно монодрамы, по-настоящему хорошая немонодрама случается лишь в 2018 году («Русская сказка»). Натренировавшись на погружении во внутренний мир человека-персонажа (считай, в себя), драматург окружает его повседневностью, драматическим «социумом» («Секрет» и «Тихий свет»). Сила Козырчикова как раз в поэтическом «вырисовывании» этого внутреннего мира персонажей, филигранном переносе эфемерного в ощутимое, зримое: «Мой свет приходил за мной всегда, и я знал это. <…> Приходил в мутные дни, без солнца, и поднимал меня к себе, прозрачный и блестящий. Чтобы я дышал и слышал его колокольчик — он приходил. Я знал секрет — это потому что я другой. <…> А потом он не пришел. Свет оставил меня» («Секрет»). Прервемся на менее поэтичное: образ России, от которого, говоря о пьесах Козырчикова, не уйти, несмотря на то, что он всего лишь фон для рефлексии персонажей. Козырчиковская Россия — из Гоголя, сказок, родных стереотипов и русских мифологем: пьянство и побои, мужики и медведи, зимний лес и метель, матери-одиночки и юродивые, Бог и черт, избы и кирпичные одноэтажки, священники-гомофобы-националисты и заброшенные церкви. Еще неловкий в «Собаках» (2013) и «Реке» (2014), этот образ насытился аллегориями и реминисценциями в «Русской сказке» (2018) и обратился в гармоничную квинтэссенцию в «Тихом свете» (2019) и «Секрете» (2022), «драматургический воздух» которых пахнет дурманом сырой земли и потухшей сигаретой — Россией.

Аура сказки не случайна: ретроспекции, сновидения, состояния на грани между прошлым и настоящим помещают и героев, и нас в ситуацию между реальностью и фантазией — как в сказке (понятно, почему автор пришел-таки к этому слову в названии пьесы). Однако художественный мир Козырчикова в общем — далеко не сказочный, а, напротив, такой, в котором не хочется жить, мир наших антимечт. Мир, где одиночество и боль превалируют над спокойной любовью и банальным счастьем. Да, для Козырчикова мир — это боль и ее не победить.

Лидия Григорьева Роман, расскажите, где вы учились до Коляды?

Роман Козырчиков Я родился в небольшом поселке в Свердловской области. В 17 лет переехал в Екатеринбург и поступил в Академию госслужбы — пять лет учился на чиновника. Перед дипломом понял, что с этим надо что-то делать, и пошел на филфак. Год проучился там, во время сессии надо было сдавать латынь, и я понял, что этого не сделаю. У меня были сданы ЕГЭ — русский и литература. Я подумал, куда еще можно с ними подать документы, нашел Литературное творчество, да еще и у Коляды. Получается, что я живу в одном городе с Колядой и могу у него учиться? Надо поступать. Нужно было написать пьесу, я как-то написал — и поступил, а потом стало понятно, что это именно то, чем надо было заниматься с самого начала.

Григорьева Пьесы, с которой вы поступали, нет в интернете?

Козырчиков Нет, у Коляды, наверное, есть, но я надеюсь, он это сжег…

Григорьева С какого курса вы поняли, что ваши пьесы достойны публики?

Козырчиков Я это понял на первом курсе, но ошибался… То есть что-то начало доходить на первом курсе, но потом оказалось, что еще надо многому научиться. Ты понимаешь сразу, что нужно, но механизмы понимаешь потом, учишься доверять себе, что самое сложное и чему я до сих пор учусь. Я два раза уходил в академ, двадцать третьего июля будет десять лет с зачисления на курс, ну а закончу в феврале.

Григорьева Тогда вопрос про поколения очень к месту. Какими вам видятся основные черты драматургии вашего поколения и кого вы считаете вашим поколением?

Козырчиков По возрасту это Ирина Васьковская, Света Баженова, Слава Пулинович. Они в разное время приходили к драматургии, а поколение это одно. Очень часто спрашивают, в чем черты уральской драматургической школы, — и я всегда в растерянности от такого вопроса. Думаю, самое главное — наши пьесы хорошие. Я читаю разные конкурсы — кажется, есть неуловимые различия уральской драматургии и неуральской. У наших фокус на человеке и его внутренних проблемах, а в фокусе у остальных драматургов — другие проблемы: социальные, экологические, политические. У них может быть сто пятьдесят персонажей, а важна будет проблема. А про поколение — ну вот предыдущее — это кто? Сигарев? По сравнению с предыдущим мы более «просветные». У нас пьесы полегче, но у нас и жизнь полегче. Людям, которые в девяностые выросли, тяжелее жилось. А еще я за десять лет обучения заметил, что пьесы становятся меньше по объему, раньше были двухактовки — сейчас их вообще нет, а пьеса на пятнадцать страниц стала нормой, раньше такое трудно было представить.

Григорьева Как вы думаете, почему они уменьшаются?

Козырчиков Это естественный процесс, и зрителю, и драматургу трудно идти на большие расстояния, нашему фрагментированному сознанию сложно охватить пятьдесят страниц, сложен большой забег, автору сложно с первой страницы привести себя на пятидесятую. Мышление меняется. Раньше роман в четыре тома — норм, а сейчас чаще пишут короткие рассказы.

Григорьева Ну да, короткое легче читать.

Козырчиков Да, все для зрителя, все для читателя. У меня, когда вижу пьесу в шестьдесят страниц, — руки опускаются, а может, там еще и фигня какая-нибудь. Это так самонадеянно со стороны автора.

Григорьева Если вернуться к теме поколений: вы чувствуете себя голосом своего поколения (или уральской школы драматургов)? Пишете «от себя» или формулируя поколенческие вопросы?

Козырчиков Нет, совсем нет, я пишу личное и интимное. Когда кто-то читает и ставит мои пьесы — я не понимаю, кому это вообще может быть интересно, потому что я пишу про себя, про свои воспоминания или ощущения. И если это вырастает во что-то общее — здорово, но задачи такой нет.

Григорьева Как раз про личное. Хочется, конечно, спросить о процентном соотношении личного/неличного. Кажется, что в «Хорошей девочке Лиде» личного совсем немного, а вот в «Я — Жюстин», в «Собаках», в «Спутниках и кометах» — совсем наоборот.

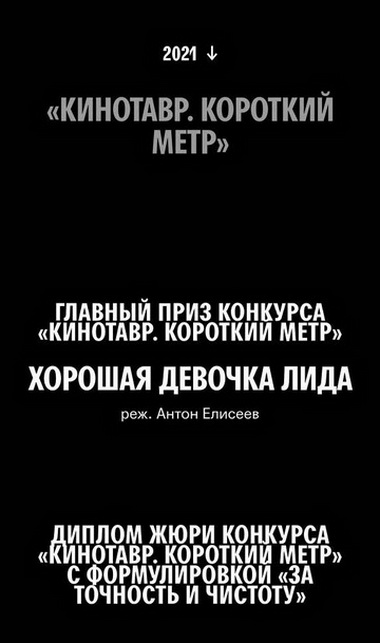

Козырчиков Я думаю, в "Спутниках«личного семьдесят процентов, в «Жюстине» — пятьдесят. Самая личная пьеса будет сейчас, личнее ничего нет. А «Лида»… Жизнь в бедной хрущевке без денег — очень даже личное. Ну, «Лида» — это же было задание, надо было написать быстро, и я написал ночью, часа за три. Задание было такое: называться пьеса должна «Хорошая девочка Лида», пять-десять страниц, чтобы прочитать на семинаре. Два персонажа и о любви.

Н. Бондаренко (Миколка), Ю. Беспалова (Тамара). «Тихий свет». «Коляда-Театр». Режиссер А. Сысоев. Фото Г. Махнева

Григорьева То есть в короткий метр это выросло потом?

Козырчиков Да, в то же время было задание у режиссерского курса — снять короткометражки, и они брали наши пьесы и снимали.

Григорьева Вы переделывали пьесу для фильма?

Козырчиков Нет, Антон Елисеев ее просто сократил немного и все.

Григорьева Хочется спросить вас о влиянии. Например, пьеса «Река» напрямую отсылает к «Вишневому саду»: понятно, что отсылка содержательная. А бывает, что вы ловите себя на подражании кому-то из драматургов или писателей?

Козырчиков Ну, «Река» такая старая пьеса, что и думать о ней не хочется. Бывает, читаешь какую-то книгу и тебя интонация так захватывает, что ты не можешь из нее выйти и пишешь с ней. Но борешься с этим — у тебя-то интонация другая, и на заимствованной не сможешь дойти до конца. Во время работы над «Тихим светом» три с половиной года назад был период эпигонства: когда учишься у Коляды, невольно перенимаешь какие-то черты, а потом это как-то само проходит. Сейчас я сижу за городом, пишу новую пьесу, и у меня нет никакой чужой интонации.

Григорьева А есть любимые авторы?

Козырчиков В драматургии — Шекспир, Теннесси Уильямс, Николай Коляда, Ирина Васьковская. Что касается прозы — Толстой, Достоевский, Чехов, Набоков. Недавно откопал современного писателя Юрия Каракуру. Он — как раз мое поколение, работает в школе. Его рассказы — очень наслажденческое чтение, пишет про свое детство, и мне это так знакомо, он такой тонкий автор, что без слез читать невозможно. А так все старье читаю, дневники и письма писателей читать отдельное удовольствие. Дневник Толстого, письма Гоголя… Такой он был все-таки неприятный человек, но гений.

Григорьева А сами пишете прозу или стихи?

Козырчиков Нет, стихи я вообще не склонен писать. Написал когда-то два стихотворения, но мне это неинтересно. Прозу очень хочется написать, но, когда сажусь за дело, это оказывается так тяжело…

Григорьева Если вернуться к уральской школе — что самое ключевое, с вашей точки зрения, передал Коляда студентам?

Козырчиков Самое важное, что я, например, всегда стараюсь отслеживать в своих пьесах, — юмор. Иначе это невозможно читать. Не анекдоты, конечно, потоньше, тот юмор, который я только недавно смог освоить — с «Тихого света», наверное. Второе — подтекст. Драматический диалог — это не как мы с вами разговариваем: один задает вопрос, другой отвечает, хотя многие пьесы так и пишутся. Подтекст означает, что человек говорит и думает разные вещи, а делает вообще что-то третье. Нужно конфликтное поле в подтексте, и это самая сложная вещь. Подтекст — это когда один человек задает вопрос, а другой не отвечает, говорит вообще что-то левое и только через три строчки отвечает на заданный вопрос. Еще нас учили доверять себе, что очень сложно. Главное, чтобы ты сам умел понимать, нормальный текст или нет. Это сложный урок, и я пытаюсь учиться. Не смотреть ни на кого, быть собой и писать про себя и про то, что тебя задевает. Если ты пишешь про что-то интересное и яркое, но тебя это не задевает, то всегда будет фальшь. Писать про себя и вытаскивать из себя, что болит сейчас.

Григорьева Маша Конторович говорит, что искренность и профессионализм — главные черты уральской драматургии. Про искренность вы сказали, а с профессионализмом согласны?

Козырчиков Не знаю, в чем Маша видит профессионализм. Наверное, в том, что тебе нужно написать к такому-то строку — и ты садишься и пишешь, а не работаешь по вдохновению. Наверное, есть еще что-то важное для других, это уже технические вещи. Если пишешь десятую пьесу, то, наверное, ты уже что-то понял. Вот у нас в институте первокурсник недавно принес пьесу, он совсем юный, после школы, в пьесе профессионализма ноль, а всем так понравилось, потому что в ней нет выдроченности, вылизанности. Написано плохо, но легко. Сейчас на фестивале («Коляда-Plays») был эскиз по этой пьесе, и одна зрительница выбежала из зала со словами «сжечь надо этот театр!» — такая хорошая пьеса, что такие эмоции вызывает. Поэтому для меня профессионализм на втором месте, а искренность на первом.

Григорьева Тогда вопрос про искренность. В вашей вселенной герои с изломанными душами, на краю психической пропасти — вы так чувствуете этот мир?

Козырчиков Конечно, пьеса пишется, когда человек (персонаж) находится на переломе, на пике, пьеса пишется про значительное событие в жизни. Жизнь веселая и прекрасная, но если сесть и подумать, то у всех есть надломленность в разных местах. Поэтому все персонажи такие. Если просто взять пять счастливых людей и посадить в пьесу, то никто читать не будет. Приходится брать болевые точки.

Григорьева Ну вот в «Лиде» меньше надлома по сравнению с другими пьесами.

Козырчиков «Лида» — это комедия, ромком. Жанрово в ней не требуется глубокого копания. Есть ситуация, и в конце герои в ней разобрались. Зачем в комедии рвать волосы и рубаху на теле?

Григорьева А есть какая-то граница: о чем пишете, о чем — нет?

Козырчиков Какая-то граница пока что есть, но когда я пойму, что до этой границы я уже все рассказал, то придется переступить через нее. Правда, для этого надо быть самым умным и самым уверенным в себе человеком.

Григорьева Есть у ваших героев прототипы или вы пишете исключительно образы/идеи/энергии?

Козырчиков В «Тихом свете» герои — это мои родственники, вся моя семья. А вот таких знакомых, как в «Русской сказке», у меня нет. Безусловно, везде всплываю я, скрываясь за бабками, дедками и подростками.

Григорьева Помимо «Жюстина» и «Спутников» кажутся очень личными «Фотки», но потом понимаешь, что вы эту историю как будто наблюдали, но не проживали сами.

Козырчиков Я эту пьесу написал на первом курсе и тогда вообще не понимал, что делать. Это как раз стопроцентное подражательство сигаревскому «Пластилину». В «Фотках» детство у ребенка ужасное, а у меня было очень счастливое детство.

Григорьева От различных мест действия ваших пьес — город, деревня — не меняется мироощущение героев, а вам важно, где писать пьесы? Где лучше пишется?

Козырчиков Мне хорошо пишется там, где тихо и никого нет. Сейчас я уехал в поселок, где родился, сижу один в квартире, делать особо нечего. Тут очень хорошо пишется. Главное, чтобы было тихо и спокойно, чтобы меня ничего не тревожило.

Григорьева С какого чувства вы начинаете создавать текст? Толчок…

Козырчиков С паники — я не умею писать пьесы! Если серьезно, то начинается все с ощущения. Ты не понимаешь, как это назвать, но чувствуешь, что это тебе интересно и важно, и ты хочешь об этом думать, сформулировать сам для себя. Если ощущение простое, то пишешь пост, а когда сложное, то приходится писать пьесу. Появляется персонаж, через которого это ощущение проще выразить, — мужчина или женщина, подросток или старуха. Мысль — о чем пьеса — появляется, только когда я напишуфинальную сцену. Интуитивно идешь, сцена за сценой. Сначала ощущение — потом персонаж — место — атмосфера. А после приходится придумывать сюжет, никогда бы его не придумывал, но приходится, иначе все рассыпается. В прозе можно без сюжета — в драматургии, к сожалению, нельзя. Конфликт приходится придумывать, хотя он и так появляется — если есть персонаж с одной мыслью, то есть и тот, кто против него. Поэтому с конфликтом попроще, чем с сюжетом. Приходится кого-то убивать — я вот подростков убиваю безжалостно, мрут как мухи. Ну а что с ними делать…

Григорьева Вы вкладываетесь во всех героев или есть в пьесах авторский персонаж?

Козырчиков Ну вот в «Жюстине» Ваня такой, какой я есть, такой, каким я был семь лет назад. Мне ближе, знаете, больше всего кто — мальчик, который из «Тихого света»…

Григорьева Миколка! Я так и знала.

Козырчиков Да, которого убили. Я вот был таким же ребенком.

Григорьева А его существование исключительно в ремарках — тоже про вас?

Козырчиков Ну да, конечно — в ремарках больше свободы. Вообще, эта история — с ремарками, да еще и в прошедшем времени — сделана сознательно. Чтобы было ощущение, что эта история про Миколку рассказывается семьей в который раз — из поколения в поколение одно и то же, как сказка, которую вечно рассказывают.

Григорьева Случается, что текст вами руководит?

Козырчиков Нет, конечно, я не отпускаю текст, чтобы все жило своей жизнью. Знаю, что такое бывает — персонажи распоряжаются, но я стараюсь держать их в узде, чтобы они работали на мою мысль. Например, есть персонаж — классный, интересный, но второстепенный, и мне не нужно, чтобы он свое Я и свою жизнь выпячивал, я его сдерживаю, он сказал что надо, а потом — все.

Григорьева Вам больше нравится находиться в процессе создания или радоваться результату?

Козырчиков Сам процесс немного мазохистский, но все-таки это кайф. Он, может, и напряженный, но потом ты вспоминаешь, как было круто, какие счастливые это были две недели — самая настоящая жизнь. А так — закончил и забываешь про пьесу, перечитывать вообще невозможно. Единственный раз, когда я перечитывал свою пьесу спустя два года после написания, это был «Тихий свет», и он не перестал мне нравиться, а все остальные — не хочется даже заглядывать, думаешь, здесь бы переделал, там бы по-другому написал.

Григорьева Вам хочется поменять что-то в написанных текстах?

Козырчиков В «Русской сказке» мне, кстати, удалось изменить реплики — когда я делал из нее сценарий. В «Спутниках и кометах» есть диалог главного героя с одноклассницей в магазине — он такой убогий, я бы его точно переделал. В этой пьесе вообще столько всего не сказано. А «Реку» и «Фотки» сжег бы и не исправлял.

Григорьева А бывает, что пьеса что-то кардинально в вас поменяла?

Козырчиков Я думаю, да, но опосредованно. Хотя все-таки есть ощущение, что любая пьеса что-то во мне меняет. Не та, которую за три часа написал, конечно, какая-то более серьезная работа — внутренняя. В чем-то с собой борешься, в чем-то заставляешь себя быть без предрассудков, без зажимов. Тяжело писать что-то интимное, но после каждой пьесы становишься более раскрепощенным, наверное.

Григорьева Сочиняя пьесы, вы сразу видите, как это будет выглядеть на сцене?

Козырчиков Я всегда представляю, как это происходит в жизни, а не как будет выглядеть на сцене. Забываю про театр, пишу пьесу не для того, чтобы написать шедевр, хит, который все театры поставят, — и наслаждаюсь этим, у меня полная свобода.

Григорьева То есть вы не пишете с расчетом на то, что пьесу поставят? А что вы вообще ждете от театра будущего? Который будет ставить ваши пьесы?

Козырчиков Самое правильное — разделять: мое произведение — на бумаге, произведение режиссера — на сцене. На основе того, что я написал, он создает свое произведение. У меня нет такого чувства, что режиссеру надо обязательно сделать так, как я пишу. От театра будущего жду, что он начнет ставить мои пьесы (смеется). Ну, и чтобы театр не уходил в формализм. Драматурги вот поиграли в абсурдизм, в сюрреализм, а потом стали нормально писать. От театра жду того же самого.

В. Мелихов (Я), М. Гапченко (Мать). «Спутники и кометы».

Театр ТУТ. Режиссеры Е. Вяликова, Д. Неустроев.

Фото П. Мартынова

Григорьева Вы понимаете, насколько слова священника Миронова из «Реки» предрекли нынешнюю позицию российских властей: «За веру нашу на гниющий запад бросим бомбу». Понятно, что тогда никто не думал об этом… хотя, если вы написали, значит, что-то такое в воздухе было…

Козырчиков Я, кстати, «Реку» написал еще до крымских событий. В январе 2014-го, а в марте началась история с Крымом. Но тут не надо быть предсказателем. Если поизучаешь историю России, то понимаешь, что всегда все было примерно одинаково. Пресловутая спираль русской истории — она такая неизбежная. Это не предсказание, а анализ…

Григорьева Ну, собственно, предсказания так и работают — анализ прошлого, истории, сновидений. Просто кто-то умеет анализировать, а кто-то не умеет или не хочет… А бывали случаи, что вы предсказывали свою судьбу? Или судьбу вообще?

Козырчиков Да, не поверите. Я написал «Жюстина», шло время, и я заметил, что мои частные отношения происходят точь-в-точь по пьесе. Это было очень странное ощущение — не понимаешь, как такое может быть. Все происходило ровно по написанному, хотя никто из «участников» эту пьесу не читал.

Григорьева Что ж, тогда философский вопрос — в ваших пьесах по-настоящему любят только мужчины и только мужчин. Почему, как вам кажется, такая любовь сильнее всякой другой? Мамардашвили говорил, что через призму такой любви понятнее ее общие законы.

Козырчиков Мне кажется, что про отношения мужчина—женщина слишком много написано и из-за этого много стереотипов, от которых не избавиться. Кроме того, мне кажется, что любовь мужчины и женщины всегда подразумевает создание ячейки общества, семьи — в этом есть бытовой смысл, практицизм, а в любви, не предполагающей продолжения рода, нет никакого смысла кроме нее самой, это чувство ради чувства.

Григорьева Ваши пьесы очень поэтичны. Почему вы выбрали путь поэзии в форме пьесы, а не сугубо поэтический или драматическийтекст?

Козырчиков Потому что так пошло. Я понял, что ощущение, которое возникает в начале, я могу максимально точно передать только в такой форме. Если у меня стоит задача описать это ощущение словами, то это именно такая форма, поэтический стиль. Это единственный возможный вариант. Может быть, по-другому не передать.

Григорьева В «Тихом свете» мертвый Миколка существует только в ремарках, в «Спутниках и кометах» чувства и мысли героя тоже в ремарках. Получается, ремарки для вас — это место для чего-то откровенного, метафизического, может трансцендентного? Отношение к ремаркам у вас не как к чему-то вспомогательному, вы расширяете значение ремарки, тем самым как будто стирая границы между театром и литературой.

Козырчиков Да, мне это интересно. Раньше считалось, да и сейчас считается, что драматургия — это недолитература, материал для постановки. Думаю, что это несправедливо. Мне нравится нахождение на границе литературы и драматургии. По моим ощущениям пьеса — максимально полнокровный текст, не вспомогательный. Заниматься чистой литературой для меня пока сложно и не так интересно, как театром. Если литература — кабинетный процесс, где только автор, то драматургия предполагает участников — режиссера, актеров. И они важны для драматурга. Например, тот же подтекст: он передается только актером на сцене, который проживает ненаписанное.

Григорьева Я прочла «Русскую сказку» последней, и как будто все сложилось. Вы, понятно, что в том числе, а не в первую очередь, создаете образ России — возможно, образ екатеринбургской России. Можете в нескольких словах сформулировать понимание родины, как чувствуете эту страну, какое у нее лицо — для вас?

Козырчиков Это, конечно, провинциальная Россия — не в Кремле действие происходит, а за Уралом или на Урале. Единое отношение тяжело сформулировать, поэтому и приходится писать пьесы. Наверное, отношение к стране, как к родственнику, который тебя может сильно раздражать, вы можете ссориться, но он твой единственный родственник — других-то у тебя нет. Ты его можешь жалеть, можешь ему сострадать, но остается ощущение, что лучше тебе не будет нигде. Здесь очень непросто, но лучше тебе нигде не будет. Комфортнее может быть, но счастливее — нет. Ну, Россия такая… бедная-несчастная, прекрасная, добрая, доверчивая, наивная… Россия.

Григорьева Изменился ли этот образ после 24-го?

Козырчиков Нет, конечно, Господи. Какие-то люди между собой придумали поиграть… Россия не имеет к этим людям никакого отношения, и они к России не имеют отношения. Россия как была, так и осталась, с ней-то все будет в порядке, а вот с нами — посмотрим…

Июль 2022 г.

Комментарии (0)