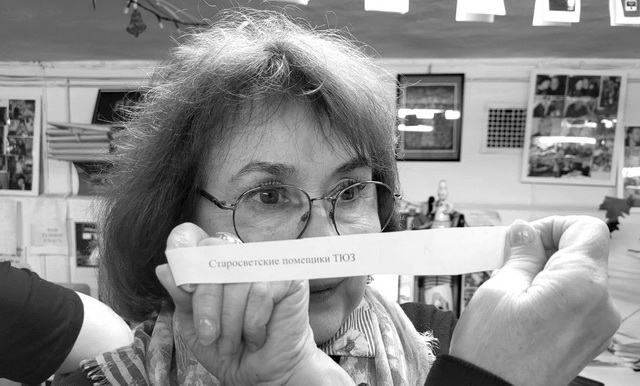

На три пограничных между январем и февралем дня редакция традиционно «вышла в город». Для тех, кто случайно не в курсе: в «ПТЖ» давно существует традиция — взять текущий репертуар без премьер последнего года, разрезать его на полосочки, скатать эти полосочки, кинуть на стол — и тянуть жребий, кого и куда поведет судьба. Без обмана. Без выбора, даже если третий год подряд тебе выпадает одно и то же. Это азартно, это смешно, это — приключение. И это — реальная картина того, что смотрят зрители, а не критики. В этом году мы не приглашали в компанию никого из коллег, справлялись своими силами.

31 ЯНВАРЯ

«ДЕРЗОСТЬ — ЭТО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ, КОГДА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ УЖАСНО»

«С Чарльзом Буковски за барной стойкой».

Pop-up театр.

Режиссер Семен Александровский

Спектакль для одного зрителя в наушниках обрел жизнь в баре Fiddler’s Green в 2017 году. Я была на каком-то из первых… не знаю, какое слово выбрать — показов?.. представлений?.. Сто-яла теплая весна, светило вечернее солнце, улица Рубинштейна была полна людей, быстро или, наоборот, неспешно пересекавших экран окна, в которое я смотрела, сидя за стойкой бара. Посетители бара, сами того не зная, вписывались в поток образов, которые вызывал голос, звучавший в наушниках. Я «монтировала» свою киноленту, соединяя художественный текст с реальностью передо мной. До сих пор помню случайных людей, так кстати зашедших тогда в бар: например, очень бледного молодого человека, полностью погруженного в собственные мысли, который сел у стойки, отрешенный от всего окружающего мира. Его облик был выразительной иллюстрацией к образу бедного, голодного, измученного отказами молодого непризнанного писателя, каким предстает Буковски в первой части текста спектакля. Неприкаянный одиночка с мечтами о славе и болезненным самолюбием.

Вечер вторника 31 января 2023 года был мрачен, промозгл, муторен. Почти пустой полутемный бар, казалось, был пропитан бесприютностью и тоской, как и влажным запахом пива. Я уселась за стойку, включила запись — в наушниках зазвучал голос Семена Александровского. Возвращение на то же место и в тот же мир Буковски с его тяжелым пьянством, кошмарами душевных бездн и отчаянием, едва преодолеваемым призрачной надеждой, принесло новую боль, потому вновь подчеркнуло: все изменилось, мир потемнел, разрыв с прошлым непоправим.

Посетители, заходившиеся в бар в течение часа, что длилась запись, как будто специально выстраивали мизансцену: мужчины с кружками пива садились за дальнюю от меня сторону стойки, две женщины, одна худая, другая — полная, занимали, наоборот, ближнюю часть, а парочка влюбленных расположилась в центре. Когда в наушниках прозвучали слова: «Огонь, который я берег, получил шанс!» — девушка за спиной своего молодого человека внезапно взмахнула руками, как крыльями, как будто услышала эту весть о победе художника над убивающей обыденностью… Мой спектакль был грустным, горьким (хотя и без пива), но все-таки — не безнадежным. «Жизнь до сих пор тут», — произнес Александровский. И это было приветом издалека, ободрением. Рукой на плече.

Голос, поначалу безэмоциональный, почти дикторский, стал чуть-чуть вибрировать, передавая нервное напряжение. Писатель, пройдя сквозь личный ад, вынес оттуда искру огня. «Дерзость — это жить дальше, когда все остальное ужасно… Это значит — жить дальше, когда кажется, будто везде такой ужас, что и двигаться бесполезно». С этой искрой света и с этими словами я вышла из бара в зябкую хмарь.

И живу дальше.

«ТОСКЛИВЫЙ ВОПРОС ЗАЧЕМ»

«Оптимистическая трагедия. Прощальный бал».

Революционный концерт по мотивам пьесы Вс. Вишневского.

Александринский театр.

Режиссер Виктор Рыжаков.

Премьера 19 сентября 2017 г.

На премьерных показах 2017 года острая злободневность истории о погибшем ни за что морском полке не стремилась на первый план. Прощальный настрой «революционного концерта» казался более чем умозрительным. История была далека и не могла больше повториться. Сегодня «тоскливый вопрос зачем», если ни один из полка не вернулся живым, задает градус этого спектакля. С первых минут понятно, о чем здесь играют. Сцена и зал спаяны духом трагедии — не умозрительной, далекой и неосязаемой, но близкой, понятной, творящейся прямо сейчас. Кажется, еще никогда не было ощущения, что буквально каждый из артистов хочет сыграть этот спектакль так, будто он и вправду идет в последний раз и после всех сказанных слов останется только погибнуть ни за что.

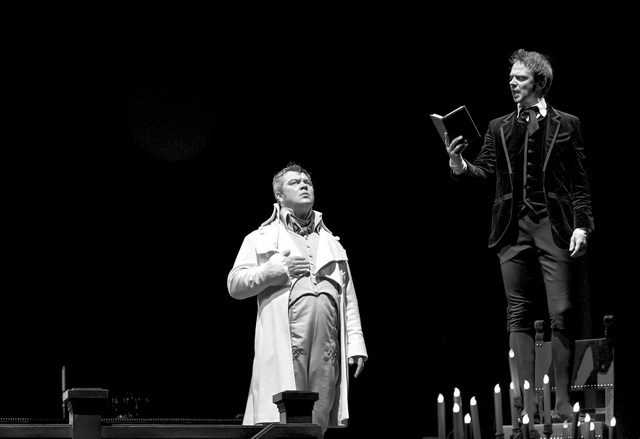

А. Блинова (Комиссар), Т. Жизневский (Алексей). «Оптимистическая трагедия. Прощальный бал». Александринский театр. Фото В. Постнова

«Оптимистическая трагедия. Прощальный бал» в постановке Виктора Рыжакова через пять лет после премьеры — о пленных, которых вот-вот расстреляют, о матери, которая выискивает своего сына среди мерт-вецов и оплакивает его, о Во-жаке, который все понимает, но ведет полк на смерть, о внезапно вспыхнувшей и оборвавшейся молодости и любви тех, кто мог бы жить, радоваться и растить детей. То, что прежде звучало как философские обобщения, оказалось житейской правдой, бесхитростной и единственно верной: «Мы не хотим быть мертвыми». История погибшего полка и судьба каждого в отдельности, молодого, строившего планы, любившего и веселившегося, но погибшего моряка и человека, оказалась событием настоящего. И конструкция прощального бала с его концертными вставками здесь как нельзя кстати и вовремя не дает утопить зрительный зал Александринского театра в самых настоящих слезах.

Морской полк обращается к своим потомкам, но история перепрыгнула через поколение. В зале сидят не потомки, до них еще далеко. В зале сидят современники, знающие о погибших десантниках, морпехах и просто мобилизованных. Артистам приходится делать паузы там, где их раньше не было, — зал отвечает, отзывается, вмешивается, словно пытаясь своими вдруг звучащими аплодисментами сказать — «все услышано».

Последний год взрастил смыслы этого спектакля по-новому. Там, где слышался пафос про «вечную память», сегодня скорбное отчаяние за тех, кто пущен как «мясо на потроха». Там, где революционный концерт грозил затмить текст Вишневского, сегодня такое же скорбное понимание, что жизнь перед смертью простительно проживать именно так, наотмашь, вразнобой, со стихами, песнями, кукольным театром, рэп-баттлом… Время выносит на первый план текст — и в любой сказанной фразе наслаиваются и сублимируются аллюзии времени, казавшиеся банальными истины. Спектакль слепит этими очевидными истинами, но их присутствие не парадоксально и не претенциозно — исходя из нынешних обстоятельств, именно они требуют повторения и заучивания, и главная из них: берегите ваших будущих детей.

БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ КЛЮЧИ — ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

Ж. Гальсеран. «Канкун».

«Приют комедианта».

Режиссер Явор Гырдев.

Премьера 11 мая 2012 г.

По сюжету хорошо сделанной пьесы «Канкун» две супружеские пары с 25-летним стажем совместной дружбы при-езжают отдохнуть, сильно вы-пивают, проскакивает шутка, что хорошо бы поменяться партнерами, к тому же опьяневшая героиня Реме (Анна Вартаньян) рассказывает, как 25 лет назад взяла и спрятала ключ от машины и в результате ее будущий муж Висенте остался с нею, Реме, а не с Лаурой. А Пабло как раз подвез Лауру и женился на ней. Могло произойти ровно наоборот, но манипуляция с ключом образовала две благополучные семьи. Вероятность другого сюжета жизни будоражит друзей, и, проснувшись наутро, Реме обнаруживает в своем бунгало не любимого мужа Висенте, а любящего мужа Пабло. Сперва ей все кажется дикой игрой, потом реальность полностью расслаивается, петля относительностей затягивается, понять, что есть розыгрыш, что мираж, а что на самом деле, — нельзя. Релятивистское мироустройство, зависящее порой от ключа, от одного решения, — плывет, смешиваются все карты судеб, и уже непонятно, что лучше, что хуже. И есть ли реальность? То, что она непознаваема, — точно: в третьей части Реме засыпает с надеждой увидеть наутро в бунгало того, кого любит на самом деле, но, открыв глаза, видит… подругу Лауру, которая убеждает ее в их многолетнем романе… Могло бытьи так.

Какое отношение все это имеет ко мне 31 января 2023 года?..

Тем более, отправляясь по плохой погоде в «Приют», я смутно припоминала, что когда-то видела этот спектакль… Или не видела? Не могла вспомнить совсем ничего. И, пригревшись на стуле в теплом полном зале, смотрела «Канкун» как будто впервые. Но маячило смутное подозрение, что я о нем даже писала… Как Реме плывет в киселе неясностей, так и я путалась в этом «видела — не видела, писала — не писала».

Да, видела (нашла свой давний пост). 12 лет назад «Канкун» вызывал ощущение «хорошо сделанной» профессиональной работы, в которой совершенно нечего ловить по части собственно искусства. Гырдев тогда много ставил в России, я видела его спектакль и в Болгарии, и мне казалось, что эта хорошо сконструированная, ловкая и темпераментно (не без истерики) сыгранная история с сексуальной подоплекой, бередящей и держащей зрительское внимание, — образец горизонтального режиссерского мышления.

На спектакле-2023 я думала, что добротное буржуазное искусство очень сохранно. Спектаклю 12 лет, но в нем нет усталости и измотанности. В нем ничего не прибавилось и не убавилось. Тот же хороший темп, хорошие актеры, все динамично, нескучно, Анна Вартаньян тянет спектакль на себе, не щадя живота, да и Александр Ронис по-прежнему неплох. Аркадий Шароградский так же играет туповатого мачо, у Елены Калининой явно не прибавилось нюансов… Ничего не изменилось с момента премьеры, а в мире изменилось все. Но в мокрый зимний день спрятаться от происходящего в безопасную антиреальность, под «канкуновый» плюш нездешней истории, которую забудешь через неделю, — не самое плохое времяпрепровождение. Буржуазное искусство успокаивает. Одно только не дает покоя: где найти тот ключ, манипуляции с которым могут внезапно повернуть реальную историю…

ДВА ПЕРСОНАЖА В ПОИСКАХ ЗРИТЕЛЯ

П. Нотт. «Две дамочки в сторону севера».

Театр на Васильевском.

Режиссер Денис Хуснияров.

Премьера 8 декабря 2016 г.

Несмотря на всю свою простоту, «Две дамочки в сторону севера» — спектакль-тяжеловес. В постановке Дениса Хусниярова по пьесе Пьера Нотта очевидно педалирование темы театра. Это история про «театр» со всей многозначительностью интонации. В центре внимания два характерных, театральных образа — Аннетта в исполнении Татьяны Калашниковой и Бернадетта Любови Макеевой — немолодые, эксцентричные, принципиально непохожие друг на друга сестры. Младшая, Бернадетта, — большой ребенок в безразмерном сером балахоне и дурацкой детской шапке. Старшая, Аннетта, — больше похожа на Шапокляк: бесформенная шляпка, рвано-асимметричные юбки, кофточка с меховым воротничком, всё невнятного коричневого цвета. Их бесконечные споры, безосновательные истерики и интонирование не пытаются быть жизнеподобными. Складывается такое чувство, будто спектакль давно окончен, театр уже закрыт, а две дамочки продолжают играть, они рассказали бы свою историю снова и снова, независимо от наличия зрителя. Говорят героини даже не по собственной воле, а по велению режиссера: мы слышим голос сверху, диктующий порядок сцен и места действия. Как будто прекращая репетировать один эпизод, они быстро переключаются на следующий, меняя мизансцену. Однако, кроме перемещений в пространстве, иных изменений не происходит.

Л. Макеева (Бернадетта), Т. Калашникова (Аннетта). «Две дамочки в сторону севера». Театр на Васильевском. Фото А. Алешиной

Героини путешествуют на север Франции, чтобы развеять прах матери у могилы отца, не покидая при этом зрительного зала. Они бродят сквозь ряды кресел, которыми уставлена сцена в продолжение зала. Эта обстановка не будет меняться на протяжении всего спектакля. Режиссер создает единое пространство, которое, однако, никак не обыгрывается. Перемещение от одного ряда к другому обозначает новое место действия — морг, дансинг, бар, кладбище и далее по списку. Вместе с этим героини двигаются от одной сюжетной точки к следующей, однако в их сложных взаимо-отношениях не прослеживается развития. Путешествие по внутреннему миру, воспоминаниям из прошлого не меняют героинь на сцене, дамочки в начале ничем не отличаются от дамочек в финале, будто никакого путешествия и не было. Спектаклю свойственна статика на всех уровнях, отсутствует какое-либо движение, внешнее и внутреннее драматическое, — театр отказывается от роуд-муви.

МУТНЫЕ СТЕКЛА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

А. Володин. «Пять вечеров».

Молодежный театр на Фонтанке.

Режиссер Ирина Зубжицкая.

Премьера 12 марта 2005 г.

Помню, как после премьеры этого спектакля в 2005 году театральные люди спорили о трактовке образа Тамары и Ильина. Одним они казались не володинскими, другим не подходящими друг другу — фактурность Регины Щукиной, актрисы, способной на резкую смену эмоций, никак, по их мнению, не подходила «человечной природе» дарования Леонида Осокина, а потом и романтическому звучанию «с интонацией неоперившегося неврастеника» Владимира Маслакова. Третьи же совершенно примирялись с героями и, открещиваясь от приставки «ретро», тащили их в современность.

Р. Щукина (Тамара), В. Маслаков (Ильин). «Пять вечеров». Молодежный театр на Фонтанке. Фото Ю. Кудряшовой

Прошло семнадцать лет — как раз столько, сколько Ильин не был в родном городе, — и приставку «ретро» приходится возвращать обратно, благо Николай Слободяник очень точно уловил «размытость» персонажей во времени, поместив их за два больших окна, заполненных мутной водой, создавая эффект матовых стекол межкомнатных дверей и одновременно больших кинескопов старых телевизоров. Герои здесь просто «советские», без определенной эпохи. Здесь радио может звучать из 50-х, каблучки-юбочки быть из 60-х, а песни вполне из 70-х. За Ильиным (Владимир Маслаков) угадываются приблатненные «северные» мытарства, за Тамарой (Регина Щукина) — невзошедшие ростки давней любви. Наглухо запертая бытом женщина, так и не нашедшая своего счастья, на попечении у которой находится озорной двоечник-племянник Слава (Станислав Горелов).

Начавшись как анекдот (а не сходить ли мне проведать свою первую любовь — обернусь быстро), спектакль через песенно-плясовые интермедии становится в итоге на рельсы лирической комедии (зачем вы, девушки, красивых любите?), хотя иногда и пытается подняться на драматическую высоту жизни несчастливых людей. Но это нечасто. Редкое стремление персонажей нырнуть в вечность всегда нивелируется комическим этюдом. То осоловевший от запаха краски Тимофеев (Петр Журавлев), чтобы открыть входную дверь, будет прыгать по газеткам, расстеленным белыми прямоугольниками на крашеном полу, то подруга Славы Катя (Дарья Вершинина), выпив рюмку водки, будет смешно припадать к твердому плечу Ильина, а потом нарезать «пьяные» круги по квартире Тамары, а то и сама хозяйка, взнервленная проснувшимися чувствами к нежданному гостю, будет трубным голосом взывать к порядку.

Такое ощущение, что в спектакле по пьесе Володина заблудились персонажи Вампилова — и душевная неустроенность спряталась за грустным розыгрышем. Такое ощущение, что через семнадцать лет встретились Бусыгин и Нина, а не Ильин и Тамара. Возможно, это происходит по причине «усталости» текста пьесы, которая в сегодняшнем контексте звучит в иной, отстраненной, тональности.

Может, поэтому Владимир Маслаков и Регина Щукина играют не встретившихся заново людей, а навсегда убежавших в прошлое, которое никогда к ним не вернется. Но при этом без осознания постигшей их трагедии, а легко, даже водевильно. Спасает спектакль от полного ухода в «ретро» мощная мизансцена, в которой Тамара долго стоит на столе, всматриваясь в свое прошлое и ища там нерастраченные чувства к Ильину. Но были ли они там на самом деле, не нафантазированы ли?

О чем говорят зрители после спектакля 2023 года? Вот три молодые девушки, ютящиеся в фойе Малой сцены, гадают: «А была ли у них любовь?» А вот двое мужчин стоят в гардеробе за верхней одеждой своих дам и говорят друг другу полушепотом: «Я бы от такой не сбежал». И как будто бы нет этого ноющего чувства, что поезд ушел, а я все еще стою на полустанке. Все стало иным — и время неумолимо вычищает то, что можно было поймать между строк володинского текста еще в 2005 году.

1 ФЕВРАЛЯ

31 ГОД ЗАСУХИ…

Р. Нэш. «Продавец дождя».

Театр Дождей на Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке.

Режиссер Наталья Никитина.

Премьера 30 мая 1992 г.

Этому спектаклю 31 год.

Но уже и 31 год назад наверняка казалось бы, что он поставлен 31 год назад.

И 62 года назад это выглядело бы так же…

Засуха.

Бывают такие спектакли — без возраста, без идеи, без прописки во времени. Просто играют пьесу. Искренне. При полном зале старой Молодежки — своих постоянных зрителей, которые знают и любят актеров и в финале дарят цветы и конфеты. С этим ничего нельзя поделать, и не надо вмешиваться в жизнь честных контрабандистов… Театральная засуха кому-то кажется животворным дождем. Или они всегда живут в засухе сериалов и вневременных историй?

Даже не знаю, что сказать о декорации из четырех палок, как в художественной самодеятельности. Зато знаю, что сказать о пьесе «Продавец дождя». Она безбожно устарела: пафос романтического, поэтического взгляда на мир, декларируемый автором и декламируемый Старбаком — странным человеком, попавшим на ферму Карри и обещающим за деньги вызвать дождь, кажется сегодня неловким. Осуждение прагматизма и бытовизма тоже.

Но есть пьесы, которые идут по привычке. И смотрят их по привычке. Наш зритель ведь не живет в 2023-м, он живет — кто в 70-х, кто в 90-х. Вокруг меня сидели именно такие. У спектакля-анахронизма и зритель-анахронизм. Ему уютно в неизменности четырех палок и искренних разговорах не про жизнь, а про дела на ферме и устройство личной жизни Лиззи. Ему не нужна программка (мне была нужна, но программки не было ни у кого, а играл какой-то новый состав).

И, странное дело, я даже запомнила этих людей — искреннюю зажатую Лиззи (Екатерина Никольская), длинноволосого Старбака (Андрей Левченко), Отца Карри (Иван Кожевников). В их сценическом существовании была завидная искренняя непорочность какого-то специального театра, которому не ведомо ничто земное, подробное, сложное. Идут десятилетия, меняются режимы, начинаются и заканчиваются войны, все летит в тартарары, а они ничего не замечают, потому что искренне ждут 31 год сценического дождя и верят, милые театральные динозавры, в неизменность сценических форм и сбычу мечт для тех, кто чист, светел и неразменен…

АНДЕГРАУНДСТАЛ МЕЙНСТРИМОМ

«Квартирник. ХХвост — всему голова».

Театр «На Литейном».

Режиссер Роман Смирнов.

Премьера 22 ноября 2008 г.

Бывший руководитель театра, Александр Гетман, светлая ему память, был автором идеи спектакля, посвященного Алексею Хвостенко. Работа режиссера Романа Смирнова стала сценической долгожительницей. От первого просмотра (боже мой, неужели прошло 14 лет?!) в моей памяти осталось немного. Симпатичный пьяненький персонаж Дениса Пьянова в тельняшке, с чайником вина («Эй, слуга, завари-ка мне чайник вина» Хвостенко), выплеск бешеной энергии в песне «Одна могила» («Хава нагила» от Хвоста), горящие, как уголья, глаза Аси Ширшиной и ее рыдающая скрипка. Да, знаменитая «Орландина», да, еще более знаменитый «Рай» («Город золотой»), да, ленинградский андеграунд, стихи и музыка… Интеллигентный камерный спектакль-концерт.

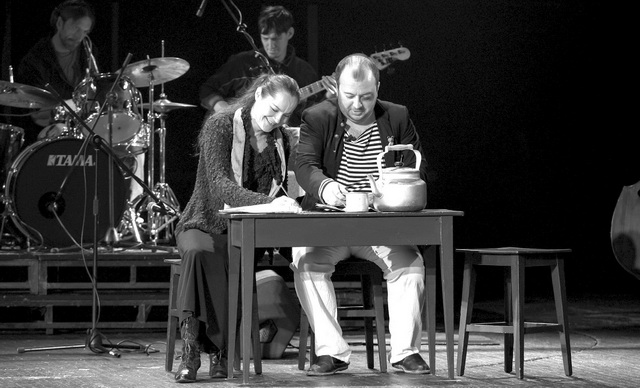

Л. Завадская, Д. Пьянов в спектакле «Квартирник. ХХвост — всему голова». Театр «На Литейном». Фото Ю. Паршаковой

«ПТЖ» публиковал прямо противоположные мнения об этой постановке, от панегирической статьи Т. Москвиной до весьма жестких разборов В. Ахрамкова и А. Киселева. (Иных уже нет, а те далече…) Один из серьезных упреков: это, мол, не драматический спектакль, а эстрадный концерт. Сегодня можно с уверенностью констатировать: концертный характер зрелища не только не скрывается, но с полным правом заявляет о себе. То, что называется «квартирником», идет как полномасштабное музыкальное представление на большой площадке (тогда как вначале спектакль шел в формате «зритель на сцене»). Контровой свет, дым, в глубине на возвышении — группа «Soundscript33» под руководством Дмитрия Федорова (автор аранжировок и музыкального оформления спектакля). Музыка гремит и нередко заглушает слова, так что очень трудно бывает проникнуть в эту странную поэзию — а ведь звучат стихи самого Хвостенко, его соавтора Анри Волохонского, а также «Призраки» Велимира Хлебникова, вошедшие в совместный альбом Хвоста и группы АукцЫон (ее фронтмен, замечательный Леонид Федоров, можно сказать, сделал песни Хвостенко хитами). Пожалуй, по-настоящему «слышат» эти песни только знатоки, те, кто знает стихи наизусть.

От манеры самого Хвостенко актерское исполнение бесконечно далеко, как и от сильных, эмоционально насыщенных, отчаянных интерпретаций Леонида Федорова. Конечно, театр имеет право на свое прочтение, на свою интонацию… А то, что диковатые, иногда специально корявые, наивные, загадочно-алогичные тексты вообще-то глубоко чужды обобщенно-красивой эстрадности, которая почти полновластно здесь царит, — это, видимо, неважная мелочь, когда речь идет о спектакле-шлягере, спектакле-талисмане. Грешно, так сказать, судить успех…

Актерский состав за редкими исключениями не изменился со дня премьеры. Поют — по-прежнему очень хорошо. Мой любимый номер «Одна могила» Аси Ширшиной стал еще мощнее, это взрывная кульминация всего действа, протест жизни против смерти. А встык — удивительно глубокое решение песни «Лебедь» («Конь унес любимого»), полнозвучное, медитативное. Три прекрасных женских голоса — Татьяны Тузовой, Любови Завадской и Марии Ивановой — уводят воображение куда-то в безграничный простор, за горизонт, где сама земля гудит и стонет, отзывается болью вечной разлуки.

НИКТО НИКОГО НЕ ЛЮБИТ

«Семья Сориано, или Итальянская комедия».

По пьесе Э. Де Филиппо «Филумена Мартурано».

Молодежный театр на Фонтанке.

Режиссер Семен Спивак.

Премьера 26 января 2011 г.

В исторической перспективе спектакль «Семья Сориано, или Итальянская комедия» — об актерской стабильности: за двенадцать лет существования постановки главный дуэт так и не сложился. Сергей Барковский в роли Доменико Сориано легко узнаваем по фирменным кунштюкам. Его дон Доме импульсивен и всеми способами разыгрывает из себя героя. Ему противостоит цельная, самоотверженная и прагматичная, скупая на внешние проявления Филумена Мартурано в исполнении Натальи Сурковой.

С. Барковский (Доменико Сориано), Ю. Шубарева (Диана). «Семья Сориано, или Итальянская комедия». Молодежный театр на Фонтанке. Фото Ю. Кудряшовой

Автор имеет успех — пьеса Эдуардо Де Филиппо изобилует возможностями для актерских гэгов, но держит внимание главным образом потому, что зритель хочет разобраться, что объединяет ловеласа Доменико, самоотверженную Филумену и ее трех сыновей. За двенадцать лет ответ не найден. Зритель ждет, что непорядочного и легкомысленного дона Доме накроет великая любовь к прекрасной, сильной и жертвенной женщине, которая вроде бы наклевывается, но такой финал, очевидно, был вычеркнут уже на стадии замысла: авторские ремарки вроде «целует» или «нежно обнимает» пропущены почти демонстративно и повсеместно. Доменико Барковского точно не любит и не полюбит Филумену Сурковой.

Фактологический ряд трещит по швам. На заднике сцены — римский Колизей как образ грядущих боев главных героев, но текст упрямо твердит о Неаполе. С цифрами тоже не все благополучно — если Филумена живет в доме Сориано 25 лет и столько же ее старшему сыну, то как же все-таки возможно, что младшие дети не от дона Доме?

За двенадцать лет своего существования спектакль сохранил и, кажется, даже умножил кульбитный потенциал. В стремлении выглядеть свежо артисты добавляют красок, интонаций и, увы, ужимок. Если уж тут про комедию положений, то не грех и поползать по сцене, и даже прилечь, а в третьем акте натурально подраться — комическая схватка корпулентной красавицы Филумены и тщедушного стареющего Доменико напоминает атакующие броски в партере в духе греко-римской борьбы.

Премьерные разночтения в решении образов Доменико Сориано и Филумены Мартурано так и не преодолены — понять, почему эти двое вместе, а потом еще и женятся, не представляется возможным. Семену Спиваку удалось поставить «Филумену Мартурано» не о сложном притяжении-отталкивании в любви между мужчиной и женщиной, не о любви материнской, или отцовской, или сыновней, а об изворотливости. И каждый здесь изворачивается, в том числе и буквально, на свой лад, и не будет этому конца. В финальном монологе дона Доме, оторвавшегося от вечернего футбола, нет никаких признаний правоты Филумены, а в финальной сцене от поглаживающей животик служанки отмахивается средний сын Филумены Риккардо. И звучащая рефреном спектакля почти безобидная фраза «Дети есть дети» моментально превращается в приговор мужской части населения, готовой легкомысленно брюхатить наивных простушек, и женской, согласной растить новых негодяев.

ОДНАЖДЫ В БРЯХИМОВЕ

А. Островский. «Бесприданница».

Театр на Васильевском.

Режиссер Денис Хуснияров.

Премьера 1 декабря 2012 г.

Безусловная удача спектакля «Бесприданница» в постановке Дениса Хусниярова — это Арсений Мыцык в роли Юлия Капитоновича Карандышева. Он умнее, злее, подлее, душевнее и поверхностного Паратова (Илья Носков), и самовлюбленного Вожеватова (Роман Зайдуллин), и корыстного Кнурова (Сергей Лысов). Он здесь главный герой, сумевший в финале подняться на недосягаемую для купцов высоту. Возможно, это равноценно выстрелу. Может — символической победе, после которой усталый герой кладет голову на колени своей избраннице с непременным «Так не доставайся же ты никому». В принципе, трактовка может быть и какая-нибудь еще, не это, как мне кажется, здесь важно.

Есть ощущение, что ставшая в спектакле второстепенным персонажем Лариса Дмитриевна Огудалова (Светлана Щедрина) является воплощением души самого Юлия Капитоновича — она и болит от существования соперника, она и поет от обреченной усталости, она и вещью вполне себе называться может. И если посмотреть на происходящее на сцене под этим углом зрения, то ветхозаветное сражение в маленьком городке на Волге сразу же приобретает иное, метафорическое звучание — Юлий Капитонович всеми силами пытается вырваться из тянущего его на дно мира денег, которыми здесь буквально сорят, как семечками. Тому доказательством служит длинный пролог, в котором актеры, еще не ставшие персонажами, лежат на пирсе и бросают в воображаемую воду, словно шелуху от семечек, медяки, проговаривая все обстоятельства пьесы от третьего лица, — здесь все покупается, но, как выясняется, не все пока еще готовы продавать.

Юлий Капитонович Карандышев — в спектакле фигура сложная и парадоксальная. Задумав не просто жениться, а доказать всем, что он не хуже прочих, тем не менее не способен идти по жизни порхающей походкой Паратова и тяжелой поступью спускается в подвалы собственного ада. Долгая подготовка к обеду, когда новоиспеченный жених методично ставит тарелки и кладет на правильные стороны приборы, показывает все его мучительное стремление доказать свое соответствие богатому обществу, давно погрязшему в пороках. И лишь одну деталь, только одну деталь оставляет Денис Хуснияров для зрителя, чтобы дать понять, почему этот обед станет для Карандышева губительным, — он ходит по дому в тапочках, вообразив себя уже хозяином! То, что, казалось бы, должно было поднять его до уровня окружающего его общества, превращает на самом деле в уютную мишень для купеческой элиты города Бряхимова.

Амплитуда падения героя очень чувствительна. От трезвого осознания грядущей битвы — до абсолютно пьяного угара, во время которого ставший уже слишком назойливым для всех герой нацепит на себя клоунский нос — да так лихо и естественно, что даже Робинзон (Артем Цыпин), пресмыкающийся паратовский шут, пугается этого жеста и бежит за Вожеватовым в мелькнувший миражом Париж, оставляя незадачливого Юлия Капитоновича наедине со своим позором и внезапным откровением — его здесь не только не принимают, но и за человека-то уже давно не держат, настолько, что даже душа его отправляется в путешествие за Волгу, что равнозначно здесь — за границу этого мира. Карандышев цепляется за эту жизнь изо всех сил, но куда же податься смертному с душой-бесприданницей? Очевидно — только на небо. И оторвется пристань от земли. И зависнет она судьбоносными качелями (сценография Николая Слободяника) между землей и небом. И уснет он на них бесконечным сном уставшего человека к вящей радости зрителя, страшно утомленного формальным воплощением столь прекрасного замысла. Страстей бы этой ветхозаветной истории!

ЛИЦЕМЕРИЕ — НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ

Ж.-Б. Мольер. «Мизантроп».

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.

Постановка Григория Дитятковского.

Премьера 8 декабря 2017 г.

Сцена Комиссаржевки одета в красный — цвет ненависти и страсти. Сегодня дают «Мизантропа» Мольера. Выхолощенные декорации, заботливо отведенная зона для лирических монологов, манера актерской игры с закосом под классицизм. Живая жизнь едва ли пробьется сквозь пуды мольеровских стихов и золотой бахромы занавеса — спектакль Дитятковского эстетский, рафинированно-театральный.

Персонажи спектакля напоминают маски, каждый ответственно отыгрывает свою роль в спектакле высшего общества, примой которого, конечно, выступает Селимена в исполнении Евгении Игумновой. Кукольная по существованию Селимена с застывшей улыбкой и заученными доброжелательными интонациями транслирует напускную глупость. Ко всем равно мила, ко всем одинаково равнодушна. Остальные приглашенные в доме Селимены — участники ее вертепа. Ударом в гонг объявляется прибытие нового персонажа — опостылевший ритуал с набившим оскомину (и потому ненатуральным) текстом.

Е. Бакулин (Филинт), В. Крылов (Альцест). «Мизантроп». Театр им. В. Ф. Комиссаржевской. Фото О. Стефанцова

Казалось бы, Альцест, протагонист, должен противостоять этому загримированному миру. Однако в спектакле Григория Дитятковского Альцест (Владимир Крылов) — не проповедник истины, а, скорее, шут в позе мизантропа.

В устах неврастеничного Владимира Крылова даже любовная речь — прежде всего театральный монолог с бойкими рифмами и неожиданными акцентами. Его Альцест глух к миру и самолюбив, но при этом не лишен высокой поэзии: он читает сонеты Шекспира и Пушкина. Тем не менее по сравнению с окружающими напыщенность Альцеста кажется новой искренностью.

Персонаж Крылова таков, что не знаешь, как к нему относиться: в нем нет ожидаемой классицистской однобокости. С одной стороны, Альцест по собственным убеждениям ломает комедию: играет в человеконенавистника, влюбленного, ревнивого любовника, просветителя. С другой — он играет не по правилам Селимены и ломает ее театр: по мере раскручивания интриги с письмами Селимены гаснет театральный свет, а стены и потолок красной залы начинают отодвигаться. Селимена выдала Альцесту роль шута, потому его пафосные тирады не воспринимаются обществом всерьез, как и сам он их, кажется, мало воспринимает.

Альцест индивидуалист до мозга костей, но произнесенные в тысячный раз постулаты блекнут, теряют остроту и ясность мысли и для самого Альцеста. После того, как все покинули сцену и Альцест с Филитом (Егор Бакулин) остались одни, мизантроп зачитывает из книжечки Пушкина: «Иная, лучшая потребна мне свобода…». Он мог бы быть бунтарем, но сейчас этот бунтарь сломался, разочаровался, стал частью системы, против которой бунтует. И потому — размеренно плывут пушкинские строчки, вновь зажигается театральный свет, начинается новый спектакль.

2 ФЕВРАЛЯ

ЕХАЛА ДЕРЕВНЯ МИМО МУЖИКА

В. Гуркин. «Любовь и голуби».

Театр Комедии им. Н. П. Акимова.

Режиссер Геннадий Тростянецкий.

Премьера — март 2019 г.

Вот когда бы я еще попала на «Любовь и голуби» в Комедию? Я даже не была в курсе, что такой спектакль есть.

Когда бы узнала, что Геннадий Тростянецкий может поставить спектакль, в котором его авторство будет неузнаваемо? Разве что серьезный перегруз салатно-винегретных дивертисментов выдает неугомонную тростянецкую режиссуру. А так-то эти «Любовь и голуби» могут идти в любом театре — от Барнаула до Брянска. Просто идти. Без вопроса — зачем ставили и что хотели сказать.

Самое печальное в этом спектакле — аншлаговый зал. Мне было выписано место на последний ряд балкона просто за неимением другого. Я, конечно, внедрилась на места дирекции, благо знаю этот театр со времен студенческой практики, смотрела с козырного кресла, но отмечаю это только как свидетельство битком набитого зала, с удовольствием прихлебывавшего малохудожественный коктейль.

Наверное, хотели стилизоваться под живопись Владимира Любарова (его картинка на программке), но не вышло. Просто в аляповатой декорации В. Окунева на сцене суетилась массовка, видимо представлявшая собой пародию на мейнингенцев. Ходили пионеры, продавали водку из ларька, выполнял свои обязанности милиционер, двое тащили бутафорское бревно, толстая дочка Люда бегала с гимнастической лиловой лентой, хор пел «Летите, голуби!». Все это — «в некотором царстве»: деревянные стены-заборы хотели бы соответствовать живописи Любарова, но не могли. История Василия и Надежды была утоплена в условно-комедийной жизни то ли села, то ли пригорода, то ли деревни, все было неважно, но это «все» кричало и визжало, мелькало накладными задами, иногда выступала с классическими стихами старая аристократичная дама — И. Григорьева, невесть откуда взявшаяся посреди деревни, заставляя подозревать местом действия город…

Играли хорошие актеры. Прекрасная, искренняя Елена Руфанова, хотя понять, почему в советском населенном пункте в период развитого социализма и повсеместного среднего образования женщина читает по складам, — не дано. Чтоб смешнее? Мягкий, хотя и староватый для этой роли Дмитрий Лебедев. А уж какого угля давал стране в роли «артиста» дяди Мити ветеран Комедии Юрий Лазарев (подвижности его суставов наверняка завидовали в зале многие, я так точно). Сидишь и горестно думаешь: сколько лет они вот тут так играют, не зная ничего слаще морковки… А ведь могут. В одном из эпизодов Тростянецкий ослабил поводья — и Руфанова с Лебедевым ближе к финалу так искренне и по-человечески тихо, в полумраке сыграли любовь на старом пароме… Но такая сцена-любовь одна. Остальное — «голуби», хлопанье всевозможными театральными крылами.

В финале вместо проводов в армию Леньки почему-то происходит свадьба Васи и Нади. Надя, на секундочку, — в фате. И отмечу для истории: 2 февраля 2023 года было невозможно слышать, как Руфанова—Надя утешает себя, провожая сына: «Ну, не на войну же» (мне кажется, актриса вкладывает в реплику сегодняшнее, а этого никто не слышит), и аплодисменты зала на пафосное: «Чтоб ни одна холера на нашу землю…» Впрочем, никакой контекст последние четверть века не существовал для Театра Комедии и его зрителя, запечатанного в своем герметизме «некого царства, некого государства» — то ли города, то ли села…

ДОВЛАТОВСКИЙ РЕНТГЕН

«Довлатов P. P. S.».

Театр «Мастерская».

Режиссер Алла Зимина.

Премьера 17 декабря 2018 г.

О первоначальном замысле спектакля напоминает разве что список рассказов, выведенный в качестве видеопроекции на кулисы по бокам сцены, да программка с полным перечислением литературных первоисточников и фамилий артистов. Но даже количество администраторских корректировок в этой самой программке недвусмысленно намекает — спектакль претерпел и претерпевает изменения в составе как исполнителей, так и собственно материала. В основе — большие и маленькие рассказы Довлатова, а также отрывок из повести «Заповедник».

Д. Соловьева (Лиза), Н. Капралов (Головкер). «Довлатов P. P. S.». Театр «Мастерская». Фото М. Мироновой

«Довлатов P. P. S.» вырос из дипломной работы студентов Григория Козлова и пять лет назад вошел в репертуар Театра «Мастерская». Изначально понятно, что довлатовские рассказы идеально подходят для учебного процесса начинающих артистов, способных играть отрывки, но не наученных еще держать дыхание в долгом спектакле, и именно отрывки позволяют выпустить на сцену весь курс. За годы, прошедшие с первых опытов, актеры обрели и мастерство, и уверенность, и даже на этом фоне «Довлатов P. P. S.» выглядит хоть и наивным, но не бессмысленным возвратом к истокам.

Прятаться в этом спектакле не за что. Две кулисы, видеопроекции да пара мебельных трансформеров. Артисты — как на ладони, озвучивают текст от автора и собственно диалоги. Принцип конструктора позволяет переставлять рассказы, менять последовательность, даже что-то пропускать. Принцип учебного показа больше не срабатывает, и немногим артистам удается предстать в этом спектакле сразу в нескольких ролях, как это было первоначально задумано. Местами замысел и вовсе трещит по швам: «грузинская» рамка «Блюза для Натэллы» в расчете на интуитивный пластический рисунок двух грузин явно не по размеру Сергею Панькову, заменившему Гиорги Голошвили, но оказавшемуся в дуэте с Леваном Цискадзе.

Тем не менее историческая перспектива обнаруживает важное — спектакль играют не недавние студенты, но набравшие уверенности и мастерства артисты, тонко чувствующие и понимающие друг друга, ориентированные на заветы психологического театра и аккуратную выделку даже маленьких ролей. Фома Бызгу и Глеб Савчук в крошечных «Шоферских перчатках» достигают почти репризной лаконичности и визуально недвусмысленно апеллируют к знаменитым клоунским дуэтам. Вырастающий в большого артиста Никита Капралов в небольшой роли Головкера (рассказ «Встретились, поговорили») переплетает робость и твердость характера, рефлексию и надежду влюбленного и обиженного человека, решившего переменить и переломить судьбу. Собственно, именно в «Довлатове P. P. S.» виден тот скачок, который произошел или не произошел в артистах за годы работы в «Мастерской», и в этом смысле спектакль — словно профилактический рентген, призванный просветить и проверить каждого.

А ЛЮСТРА В ТЕАТРЕ ЧУДО КАК ХОРОША

Д. Ли Кобурн. «Игра в джин».

Театр «На Литейном».

Режиссер Игорь Драка.

Премьера 18 марта 2016 г.

Спектакль «Игра в джин», поставленный в качестве бенефиса Татьяны Ткач, безусловно, зрительская история. В том смысле, что рассчитан он на сыгранный дуэт исполнителей, за которым и будет следить благодарная публика. Режиссер здесь как раз «растворяется» в артисте, не предлагая никаких сверхсложных концепций, он придумывает экспозицию, персонажей, а дальше — дело за виртуозным актерским исполнением. И звезда «бандитских» сериалов Сергей Кошонин вместе с народной артисткой России Татьяной Ткач вполне справляются с этой задачей.

Два одиночества встречаются в доме престарелых и, когда по субботам к остальным постояльцам приезжают родственники, проводят время за игрой в джин. Он — игрок и поэтому страстно хочет выиграть, она — все еще обрести свое счастье. Казалось бы — судьба свела их вместе не случайно. Но на фоне легких раскатов грома и проливного дождя метафорических слез о проигранной, по сути, жизни, каждый из них так и останется ни с чем, приобретая новые печальные знания о мире.

С. Кошонин (Веллер Мартин), Т. Ткач (Фонсия Дорси). «Игра в джин». Театр «На Литейном». Фото С. Рыбежского

Фонсия Дорси в исполнении Татьяны Ткач застенчива и мягка по характеру, однако, несмотря на то, что у нее есть взрослый сын, остается на склоне лет в полном одиночестве, но при деньгах — во всех четырех сценах она появляется в разных дизайнерских нарядах от солнечного желтого до трагичного черно-красного. Но при всей своей неуверенности, она оказывается настолько удачлива в игре, что не оставляет своему партнеру ни единого шанса на выигрыш. Вот только что же ей делать с этой удачливостью в одиночестве?

Веллер Мартин в исполнении Сергея Кошонина уже давно потерял связь со своими тремя детьми, однако уверен в себе и очень рад случайному знакомству. Дни в доме престарелых однообразны, и играть для себя на фоно, почитывая в перерывах журнал «Playboy», уже наскучило. А тут вдруг появляется вменяемый партнер — теперь он может наконец-то реализовать свою страсть к игре, ведь это все, что ему нужно. Но его азарт быстро сменяется непреодолимым желанием реванша — Мартин все время проигрывает, все больше и больше теряя самообладание и позволяя себе оскорблять Дорси. Даже замахнуться на нее от бессилия, не в силах смириться с тем, что он проиграл не только партию в джин, но и по жизни. Причем окончательно.

Однако в спектакле нет никакой трагедии, он сериально лиричен и антрепризно неглубок. В нем двое людей сидят за столом и, например, на протяжении пятнадцати минут сценического времени играют в карты, просто разговаривая. И кажется, что все складно, не зря ведь пьеса получила в свое время Пулитцера и обросла завидным исполнительским бэкграундом — от Валентина Гафта с Лией Ахеджаковой до Чарльза Дарнинга с Джули Харрис, взявшей за исполнение роли Дорси премию «Тони». Сергей Кошонин и Татьяна Ткач уверенно ведут свои линии, виртуозно владея актерским пинг-понгом, а немногочисленные зрители отзывчиво реагируют на давно отрепетированные шутки и умеренные эмоциональные всплески. Но странное дело. При всей естественности актерского существования от действия на сцене все время отвлекает одна настойчивая деталь — люстра в театре на Литейном чудо как хороша!

БЕССМЫСЛЕННО И БЕСПОЩАДНО

И. Гончаров. «Обломов».

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской.

Постановка и инсценировка Леонида Алимова.

Премьера 23 ноября 2019 г.

Главный грех русского человека — лень и нелюбопытство. Можно было бы оправдаться «душой голубиной», однако русское бездействие и бессмысленность, составляющие суть образа Обломова, не позволяют Леониду Алимову дать осмысленное действие на сцене.

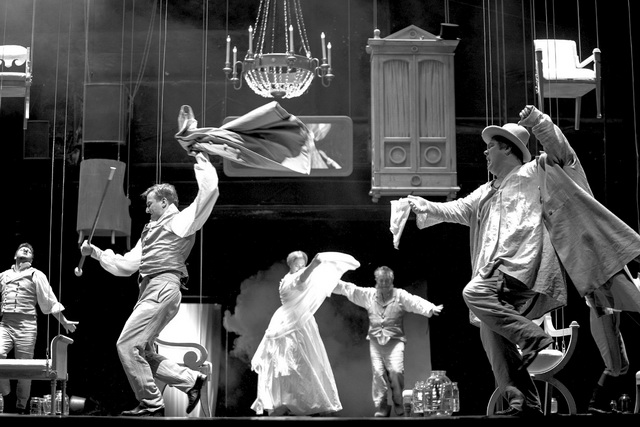

Сюжетные части спектакляперемежаются снами Обломова, в которых Мама Илюши (Елена Андреева) напевает сказки о женитьбе и, дабы напустить таинственности, кружит по сцене с полупрозрачным палантином в руках. Кружат вокруг дивана Обломова и все остальные, с надобностью и без. И всё летит, летит… Раздуваются несчастные шторки — дергает их всяк к Обломову приходящий. Летают стулья и прочая мебель вверх-вниз. Кому понадобилось столько стульев, к чему они летят? Ирреальность.

А в реальности — череда типичнейших образов, карикатурно-одноплановых, вышедших прямиком из школьной программы: глупо-восторженно влюбленный Волков (Вадим Лунгу), стандартный маленький чиновник с большим самомнением Тарантьев (Евгений Иванов) и далее по списку. Однако Захар (Анатолий Горин) в своей классической потрепанности забавен. Есть в его сальных вихрах и клокастых бакенбардах что-то любовно-милое, патриархальное. Он мог бы быть не только Захаром Обломова, но и Осипом Хлестакова, и любым другим слугой. Анатолий Горин очень подробен в создании образа — от семенящей гусиной походки до подвязанной пуховым платком поясницы — старческий радикулит. Они похожи с Обломовым в своем простодушии, в идиллии старого доброго уклада — мужик и барин.

И тешится зритель белоснежной русской утопией, и теряется философская подоплека романа в череде любовных сомнений и заламываний рук. Егор Бакулин — актер очевидно на роль Обломова подходящий. В его простецки безобидных и потому опасных интонациях, стремлении к привычному укладу жизни есть нечто неизменное, как и в его полусонных словоизлияниях о человеческой сущности. Но режиссеру не нужен Емеля-философ, и приходится несчастному Обломову впадать в истерику, рыдать и кататься в тоске по полу, вытягивая эти страдания из пустоты.

Любовь с эгоистичной европоцентричной Ольгой Ильинской (Елизавета Фалилеева) не складывается, басящая Агафья Матвеевна (Елизавета Нилова) неловко укладывает Обломова, бьющегося в лихорадке, на позабытый диван и доводит до ручки (зачеркнуто, до костыля). И летят, летят все устремления Обломова в трубу (зачеркнуто, в банку). Он засовывает веточку пластмассовой сирени в банку, как бы консервируя собственные любовные чувства на манер солений в трехлитрушках из Обломовки, расставленных вперемежку с той же самой сиренью по всей авансцене. Красиво. Есть в этом спектакле что-то приторно-сладкое от отцветающей сирени.

ЗВУКИ СМЕРТИ

«Маскарад. Воспоминания будущего».

Александринский театр.

Режиссер, автор спектакля Валерий Фокин.

Премьера 19 сентября 2014 г.

Перед началом действия наслаждаешься видом пустого пространства александринской сцены, полностью обнаженной от планшета до колосников и от оркестровой ямы до арьера. В этой сцене-коробке, чьи пропорции столь совершенны и гармоничны, ощущается готовность принять великую и непостижимую игру театра как такового. Красота пустоты скоро сменится невероятной красотой богатой сценографии Семена Пастуха, талантливо использующего мотивы декораций А. Я. Головина к спектаклю-легенде Всеволода Мейерхольда 1917 года. И так легко поверить в то, что режиссер Валерий Фокин, на протяжении десятилетий занимающийся изучением и творческим претворением наследия Мейерхольда, просто не мог отказать себе в этом наслаждении: увидеть, как из пустоты сценической коробки возникнут причудливо искаженные современной оптикой очертания великого спектакля Мастера.

Как воспринимает «Маскарад. Воспоминания будущего» публика, так называемый «обычный зритель», я не знаю, но, наверное, именно как впечатляющее красотой, пышное театральное зрелище, как такое «чистое искусство». Все эти неестественные интонации (Петр Семак практически пропевает лермонтовские строки, воспроизводя причудливые модуляции голоса Юрия Михайловича Юрьева), эти вычурные позы, это пиршество для глаз… Для большинства цитаты из сценического прошлого могут быть неизвестны, но зрителю трудно будет удержать вздох восхищения, когда наглядно оживут экспонаты из музейных витрин: прозрачные коробки с застывшими персонажами в маскарадных костюмах эффектно вырастают из прямоугольного пластикового пандуса, как бы из недр театральной преисподней. Маски пускаются в пляс вокруг Арбенина, в оркестре звучит револьверный выстрел, и звучный голос Николая Мартона предвещает герою несчастье.

Фабула едва ли понятна тем, кто не знает драмы Лермонтова (в спектакле использованы лишь четыре картины пьесы). Что-то такое случилось с браслетом Нины в маскараде, из-за чего Арбенин заболел ревностью и решил убить свою жену. И убил. Потом занятный персонаж Неизвестный (явившийся в начале спектакля из зрительного зала Мартон, ловко и незаметно доставший из пакета маску-бауту и скрывший лицо) с нескрываемой радостью разъяснит ему, что Нина была невинна, и Арбенин сойдет с ума. Бесславная смерть героя будет подчеркнута еще одним трюком: лежащую фигуру скроют опустившиеся до пола многочисленные падуги, а потом на планшете окажется настолько похожая кукла, что выход на поклоны Семака будет сюрпризом.

В полной мере постановку Фокина, наверное, могут оценить знатоки-театроведы, которые во всех тонкостях готовы осмыслить диалог с прошлым. Я же, признаюсь, уже второй раз смотрю и второй раз застреваю на вопросе: а в чем смысл?.. Красоту зрелища и, кстати, «слушалища» я очень ценю: особенно меня завораживает музыка Александра Бакши, работавшего с партитурой А. К. Глазунова (в свою очередь, включившего в музыкальную ткань «Вальс-фантазию» Глинки). Эти тревожные скрипичные вскрики, эти горестные стоны виолончели, этот напряженный гул и отдаленный рокот… Прекрасно! Но как этот рационально сконструированный, безупречно собранный механизм спектакля соотносится с мистическим, таинственным миром спектакля Мейерхольда и о чем он говорит сегодня, я не постигаю.

В актерском составе появилась Олеся Соколова — ее хрупкая Нина нежна и искренна. Семак же за эти годы, по-моему, еще более желчно и ядовито стал рисовать домашнего насильника Арбенина. Это закомплексованное злобное существо, исполненное низменных страстей, с каким-то восковым желтым лицом, мерзкий ревнивец с искалеченной натурой. Персонаж, вызывающий искреннее отвращение, при том что мастерство артиста и способность к полному перевоплощению — восхищают.

Комментарии (0)