Исаева Н. Годы странствий Васильева Анатолия.

М.: Новое литературное обозрение, 2023. 266 с.

Первое чувство рецензента этой книги — зависть. В литературе об Анатолии Васильеве, уже довольно содержательной и, кажется, адекватной его значению в истории театра1, исследование Натальи Исаевой неожиданно поражает открытием огромного объема совершенно неизвестного нам материала. «Годы странствий» — это о спектаклях, поставленных в театрах Европы или показанных на международных фестивалях, о педагогике во Франции и Италии, о фильмах Васильева — «Осле», снятом в Италии, и двух частях «Империи» в проекте «ДАУ» («Возвращение блудного сына», «Война и мир»), показанных в Берлине. Глупо подсчитывать, но, кажется, в Европе зрители видели больше произведений режиссера, чем мы здесь: «Маскарад» Лермонтова, «Амфитрион» Мольера, «Музыка» и «Вторая музыка» Маргерит Дюрас в «Комеди Франсез»; «Тереза-философ» Жан-Батиста д’Аржана в парижском «Одеоне» и в форме радиоспектакля, «Медея» Еврипида с премьерой в историческом Эпидавре и показами в 11 античных театрах Греции, включая афинский «Иродион»; «Целые дни напролет под деревьями» Маргерит Дюрас в Венгрии; показы цикла учебных режиссерских работ лионской мастерской Васильева «Чеховские вечера» в парижском «Аталанта»; «Медея. Материал» Хайнера Мюллера и «Рассказ неизвестного человека» Чехова в Национальном театре Страсбурга. Васильев ставит в Европе материал, существенно отличающийся от того, который был здесь, и в Театре имени Станиславского, и в Школе драматического искусства, он принадлежит другим эпохам — античности, XVII и XVIII векам, романтизму и постмодерну, другой философии, традициям театров и артистов, играющих в этих спектаклях. Тут и Чехов, к которому — парадоксально! — Васильев не обращался в России. Чтобы осмыслить эти «странствия», нужен широкий эстетический взгляд, именно то, чем отличалась Наталья Исаева, изначально историк философии, переводчик-полиглот. Она переводила и комментировала Серена Кьеркегора, Антонена Арто и Ханса-Тиса Лемана, тема ее докторской диссертации — «От ранней веданты к кашмирскому шиваизму: Гаудапада, Бхартрихари, Абхинавагупта». Философ, в течение двадцати лет приближавшийся к театру, она публиковала эссе о театре Питера Брука, Арианы Мнушкиной, Кристиана Люпы, Клода Режи, Димитриса Папаиоанну, Яна Фабра… Знание, позволяющее проникать в глубину феномена театра Васильева.

Философское знание по отношению к театру Васильева в этой книге — не многозначительный контекст. Исаева видит феномен театра близко к «заражению чумой» Арто, к страсти (Lidenskab) Кьеркегора, к родственной «страстям Христовым» онтологической страсти — как «короткое замыкание», пробивающее составные элементы бытия. Категорию «единодушия», изначального для театра единения играющих и смотрящих, она (пожалуй, впервые в искусствознании, и очень точно) выводит из состояния………. (из Послания к Римлянам апостола Павла), уточняя значение второго корня…..: «единожертвенно». Параллель из кашмирского шиваизма — черная, мутная энергия «шакти», питающаяся от крайнего ужаса, ярости, предельного страдания, ведущая и к познанию Бога, и к замаху тайного убийцы, и к творческому экстазу. Наталья Исаева замечает, что «идея Ежи Гротовского об „искусстве как проводнике“ („Art as Vehicle“) была заимствована, а затем переоборудована им вслед за кашмирцами, которых так любил Гротовский»: режиссер, педагог, мастер претворяет, пресуществляет своих актеров. В таком театре телесные, чувственные субстанции возгоняются, разгоняются, как в ускорителе электронов, чтобы дать на выходе иную материю, иную плоть актера, иную чувственность, иной смысл. Философ определяет истоки театра Васильева: «восточная традиция (в самом широком смысле этого слова) — от восточного христианства, исихастов и имяславцев до кришнаитских и буддийских практик теологии и эстетики — целиком завязана не на „аналогии сущности“ („analogia entis“), но на аналогии делания („analogia actis“). Иначе говоря, дело не в том, чтобы понять нечто: понимание тебе ничем не поможет ни в жизни, ни в креативности, главное тут — встроиться в эту попытку реального участия, будь то отраженное эхо самого звучания божественной вселенной или же постепенно выстраиваемое, тщательно культивированное умение пройти в параллель с миротворящим теургическим процессом».

Отражение спектаклей Васильева, тем более поставленных на основе литературы эпох Античности, Просвещения, Романтизма, постмодерна, предполагает философский дискурс, и он в книге не просто есть, он преобладает, он обосновывает театральный метод, режиссерский язык, конструкцию конкретных спектаклей. Однажды цитируется тезис Васильева о предмете его «Маскарада»: он в антиномии «паражизнь — метафизика», и Исаева овладевает философским ключом к такому типу искусства.

Основа драматической конструкции васильевского «Маскарада» обнаруживается в постоянном диалоге двух игроков, Арбенина и Казарина, под знаком рока и свободы, и сценические реалии раскрывают игру со смертью, забаву по ее правилам, выраженную пугающими аттракционами с гротескным двойничеством теряющего рассудок Арбенина. Герой испытывает не только любимую женщину, но мироздание. Нина здесь двойственна: чувственная наивная девочка через трагическое умирание телесно некрасиво остается в «реальности», но как душа, «вечная мировая душа», выходит за пределы сцены и остается немым свидетелем финала…

В постановке скандального романа середины XVIII века «Тереза-философ» о девушке, «проходящей через самые странные приключения, испытующей все и самое себя до последней крайности», изобилующего порнографическими сценами, романа, который до раскрытия имени анонимного автора приписывали то Дидро, то маркизу де Саду, который упоминали Пушкин и Достоевский, Исаева прочитывает «путь восхождения человеческой души, лестницу Диотимы — к другим берегам». В эстетике постановки Васильев соединял безбожный XVIII век с эпохой дада и сюрреализма. В спектакле обнаруживались «механизмы сна, те коллажи, которые упорно выстраивает для нас бессознательное, некий психический автоматизм, который соответствует волнам сновидений…». Наталья Исаева цитирует письма Анатолия Васильева, подтверждающие и расширяющие ее догадки и интерпретации. Режиссер писал, что использовал логику диалогов Платона внутри драматургии спектакля. Пространство, состоявшее из своеобразной порномеханики, смешных любовных автоматов, действовавших визуально вместо персонажей, когда они вступали в словесные взаимодействия, интерпретировано как опредмеченная игра мысли героини-порноробота-философа…

Подход режиссера к комедии Мольера «Амфитрион» представлен как мистерия, поставленная в XXI веке, а ее автор — как предшественник Пиранделло. Двойственность Амфитриона — Юпитера порождена в бесконечной диалектике феноменов разума — веры, античной архаики — христианского нового времени. В связи с этим спектаклем Н. Исаева замечает, что для Васильева «метафизические идеи — это всегда нечто, что можно потрогать, увидеть, ощутить в опыте». И это подтверждается принципом визуализации философского диспута в пространстве. Аргументы совпадают с взлетами актеров на вершину башни зиккурата. Логическая высота взята, и носитель идеи «хватается за одну из свисающих веревок и начинает бег по кругу, несколько шагов — и вот он уже летит, держась за веревку, несколько шагов для разбега — и вот оно — свободное парение легкого слова». После искушения, после того как сознание человека нащупывает внутренний раскол, трещину между верой и разумом, финальное явление Юпитера реализовано с разворотом всей интеллектуально-архитектурной конструкции (зритель меняет угол зрения), появляется купол, и внутри этого храма — под небесами театра, основанного Наполеоном, — античный бог вещает громовым нечеловеческим голосом…

Рассказывая о постановке пьес Маргерит Дюрас, исследовательница ориентируется на замысел режиссера, который ставил спектакль «с неожиданным превращением прозаического нарратива в манящий метафизикой и синкопами ритма

музыкальный опус для двух голосов». Васильев вводит во «Второй музыке» телефонные звонки из другой реальности, от самой Маргерит Дюрас и ее любовника, имитацию голосов персонажей бесплотных, развоплощенных, ушедших любовников, уже находящихся по ту сторону сущего; подниматься к этим телефонам — значит наладить связь с «небесной канцелярией». Исаева видит в этом еще одну модель бессмертия и онтологического спасения, возможную в этой земной жизни, наряду с напряжением и трансгрессией эротической страсти, и сопоставляет это с тем, как для кашмирских мыслителей-мистиков «ближайшим аналогом освобождения и слияния с Брахманом была, с одной стороны, тантрическая, сексуальная страсть, а с другой — творчество, прежде всего — поэзия и театр»…

Исследовательница восстанавливает замысел и репетиционный вариант еврипидовской «Медеи» (сглаженный впоследствии при многократных показах спектакля), в котором суть трагедии перенесена с мести героини на ее жертвенность, она вынуждена исполнить должное, данное ей природой. Васильев ставит историю заката цивилизации. Н. Исаева сопоставляет эту трагедию с предсказанным Освальдом Шпенглером «Закатом Европы» и предлагает нам убедиться в том, что теперь, через сто лет после выхода того апокалиптического пророчества, оно сбывается на наших глазах. Миф о триумфе варварства и гибели цивилизации, осуществленный Васильевым, оказывается современной мистерией. Режиссер всегда стремился освободиться от принятого стиля исполнения античной трагедии как (в его формулировке) «германского фашиствующего классицизма». Исаева поясняет, что монументальная мраморность постановок греческой архаики воспитана германскими филологами, предложившими (из своей традиции и современности) видение величавой печали и упорядоченного трагизма. У Васильева действие «Медеи» выстроено по законам древнейшего критского предшественника корриды — игр «бычьего праздника», праздника жертвоприношения. Мрачная царица, наделенная магической силой, начав роль со стона, погребального плача-проклятия, вступает в беспощадное соперничество со зверским разбойником-тираном Креоном и со всем «цивилизованным» мужским миром. В истоках спектакля исследовательница обнаруживает «элевсинские и дионисийские мистерии как отражение первозданных таинств самой варварки Медеи, как обращение к орфическим тайнам, к первородным змеиным истокам, к текучей и вязкой подземной воде». Васильев разворачивает драматическое значение хора, даже двух хоров — коринфских женщин и мужчин-музыкантов, вакханок и вакхантов, пророчащих, провоцирующих, подталкивающих происходящее, служащих священному Дионису в хмельных экстазах. Трагедия по Васильеву — там, где «ворочаются варварские образы, где хаос еще не упорядочен, где каждый из примитивных архетипов заряжен двуострой стрелой смерти и страсти. Красная коррида — это Васильев…».

Фактура спектаклей Васильева, далекая от литературности и от жизнеподобия, сложна для словесного описания. Из приведенных выше (намеренно многочисленных) цитат должно быть ясно, какой экспрессивный язык, какой способ иносказаний для образных элементов сценической реальности использует Наталья Исаева. Описания спектаклей в книге очень подробны и ценны сами по себе, они уникальны, никак иначе, никем иначе эти произведения не зафиксированы. Но автор, конечно, ставит перед собой методологические задачи.

В связи с каждым спектаклем и в главах о педагогической работе развернута в книге методология театра Васильева, его поиск альтернативы причинно-следственному «ситуативному театру». Я писал о методе Васильева в начале этого периода2, Н. Исаева смогла видеть его в развитии, когда принципы утвердились и были осуществлены на практике в разнообразном материале и в педагогике. На игровой театр она смотрит из перспективы теории 2000-х годов, и это дает дополнительные философские основания режиссерской теории. Она цитирует из изданной во Франции теоретической книги Васильева «Семь или восемь уроков театра» (почему бы не издать ее у нас?!) тезис, разъясняющий эстетическую основу его системы. «Я вернулся к идее цели. Которую я не желал понимать более как преобразование одного персонажа другим, поскольку сам этот персонаж уже вышел за пределы конкретного. Цель теперь полагалась в чем-то абстрактном: я не наблюдал более людей, которые пытались осмыслить истины, но скорее сами эти истины… И персонажи более не находились в состоянии борьбы друг с другом, но в состоянии игры». Драматизм определяют не его истоки и обстоятельства, не действенные факты, но неосознанные логически, но бессознательно, косвенно притягивающие цели, эсхатологический предел композиции. Режиссер выдвигает вместо логики «почему — потому» игровое построение действия. Пространство игры заполнено, по словам Васильева, «материей игровых амбивалентных энергий. Есть силовые линии, которые амбивалентность провоцирует и создает реальную игровую среду». Сохраняя ситуативные элементы, режиссер осуществляет игровое построение

действия, основанное на «игровых структурах перехода или промежутка» («метаструктурах»). Васильев вводит категорию «иронизма» как важнейшую в природе театра, где может быть обманут персонаж, но не актер, и тут, по сравнению с жизнью, возникают другие правила «обмена» — правила игры. Двойственная природа игры распространяется на актерское искусство, создается дистанция между перформером (исполнителем действия) и предметом игры, объектом диалога, персонажем. Эта дистанция подвижна, может размываться, но всегда заряжена игровой энергией. В игру вступает личность (persona) актера как часть структуры спектакля.

В мастерской шла работа над «управлением тонкими энергиями» актера. Здесь основа этюдной техники, схожей с коллективной джазовой импровизацией, обращенной к персоне актера, вызывающей бессознательную творческую реакцию, пробуждение живой жизни, о которой не подозревали сами перформеры. Такая техника была использована Васильевым в его преподавательской деятельности в Лионе и Венеции, и она подробно описана в книге.

Как переводчик текстов для спектаклей, переводчик на репетициях и уроках, Н. Исаева, конечно, особенно внимательно отнеслась к знаменитой васильевской методике театральной речи. Эта тема возникает в связи с каждой постановкой, для актеров любой иностранной школы ставились совершенно новые для них задачи. В основе техника дыхания, конструирование пространства в воображении, определенный посыл звука как особой энергии. Речь возникает из предразумного уровня человеческого существа, как бы за пределами «психологии», не включенная в «ситуативный» обмен. Исаева относит ее по разряду мистической энергии «шакти», вербальная техника Васильева «выстраивает сквозной канал от нижних, хтонических энергий», как корневая биджа-мантра, которая в низком гуле в распев слога «Ом» позволяет человеку пытаться встроиться в метафизический резонанс. Речь деперсонифицирована. Преодолевается привычная семантика. Этому служит отказ от многообразия интонаций в пользу одной наиболее нейтральной — утвердительной. Отказ от следования грамматической конструкции и знакам препинания меняет ритм. Слова, слоги, звуки, выделенные паузами-пробелами, вступают в драматические отношения сами по себе и сами по себе вдруг начинают приобретать значения и вступать в отношения. Н. Исаева свои переводы для Васильева ориентировала на его «привычку работать с текстом скорее как с музыкальной партитурой, где важен сам порядок слов, их связи и внутренняя архитектоника, их буквальные, телесно-вещественныезначения».

Особенность этой книги в том, что она написана человеком, находившимся и снаружи, и внутри творческого процесса. В программках спектаклей, напечатанных в книге, роль Н. Исаевой определена как «творческое сотрудничество и перевод». «Перевод», я думаю, можно понять в связи с книгой и иносказательно. Она переводит мысли режиссера на искусствоведческий, культурологический и философский языки, вводит контексты истории театра. Могут показаться вольными постоянные отсылки к главной научной теме Натальи Исаевой — кашмирской мистике. Но это не так. И независимо от нее в Школе драматического искусства я слышал горловое пение, видел тренинги восточных гимнастик, и «Илиада. XXIII Песнь» была насквозь ритуализована, соединение постмодерна с архаическим востоком было очевидно. «Творческое сотрудничество» режиссера с человеком, владеющим кришнаитским типом мышления, было для него, можно не сомневаться, небесполезным.

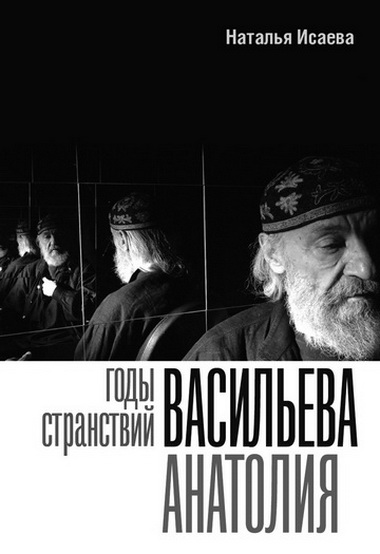

К этой фотографии, сделанной в 2019 году на презентации ее перевода книги А. Арто «Театр и его двойник» в БДТ им. Г. А. Товстоногова, Н. Исаева написала комментарий: «Ой, это презентация Арто в Питере! Тогда мы еще не знали, что его „чума“ — не просто рискованная метафора!» Н. Исаева. 02.02.2020»

Благодаря сотрудничеству, Н. Исаева собрала и опубликовала в книге многочисленные фрагменты из записей репетиций, режиссерских комментариев к постановкам и писем Васильева к ней. Это бесценный материал. Тексты Васильева еще раз обнаруживают в нем замечательного теоретика и литератора, умеющего образно, точно, нестандартно, небанально, невысокопарно высказывать сложнейшие мысли.

С уходом из жизни Наташи Исаевой кончился ее диалог с Анатолием Васильевым, продолжавшийся 21 год. Может быть, не кончился? Как там у него: «паражизнь — метафизика». Места для смерти в этой формуле нет.

Март 2023 г.

1 В книге Н. Исаевой есть и ее рефлексии о важнейшем недавнем издании: Васильев А. А., Абдуллаева З. К. Parautopia. М.: ABCdesign, 2016.

2 Песочинский Н. В. Театр Анатолия Васильева: деконструкция и метафизика // Режиссура: взгляд из конца века: Сборник научных статей / Ред.-сост. О. Н. Мальцева. СПб.: ГНИУК РИИИ, 2005.С. 184–202.

Комментарии (0)