А. Соломонов. «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».

Площадка Playhouse(Тель-Авив).

Режиссер Юваль Илин

Попалась мне рецензия на спектакль по известной уже пьесе Артура Соломонова «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Хотя критике там подвергается не спектакль, а именно пьеса. И даже не столько пьеса, сколько концепция «десакрализации Сталина». Особенно озадачил меня вывод: «Народное большинство относится к Сталину позитивно, теперь это отмечают даже те, кто ненавидит Сталина. Нашему народу придется заняться полномасштабным пониманием реального Сталина в реальном историческом контексте и пониманием влияния этого контекста на сегодняшний день». Нашему народу в обозримом будущем буквально нечем больше заняться. Автор, или, как принято сейчас говорить, «авторка», негодует, что пьеса вместо «реального понимания реального Сталина занимается смехом и подлогом».

Пьеса написана Соломоновым в 2019 году, много где поставлена, переведена на восемь языков.

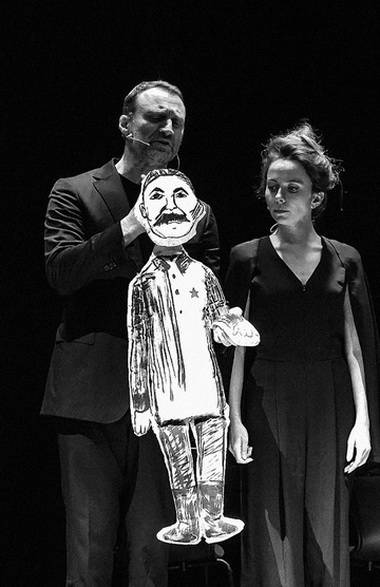

Самое свежее обращение к новейшему «театральному роману» — так называемый «концерт для 12 персонажей» в Тель-Авиве, на арт-площадке Playhouse. Режиссер — под ником Юваль Илин, в главной роли Режиссера/Сталина — Анатолий Белый. Генеральный прогон.

Ну что сказать — авторка со сталинским закосом права. Смех и подлог (и очень качественный) — именно то, чем занимается и пьеса, и постановщик, и артисты.

Потому что сыграть Сталина можно каким угодно: горбатым уродом, как у Крымова, страшным, зловещим, драконом, подлым, людоедом, вкрадчивым, как у Суханова, жуткой разлагающейся тушей, как у Германа, — что угодно. Но уморительно смешным его еще не играли. И не писали. И в каком-то смысле — это да, подлог. Потому что смешной Сталин вроде бы перестает быть страшным. А страшнее его в истории, пожалуй, и не было никого.

Допустимо ли смеяться над убийцей, на чьей совести миллионы душ? И вообще вставлять его в комический контекст? Допустимо ли выводить его из разряда хоррора и тем самым как бы избавлять себя от необходимости закапывать «Варлама»? Не является ли такой контекст и такая фигура подлогом по отношению к величайшему злодею всех времен и народов?

Да, отвечаю я, допустимо. Один умный еврей сказал один умный вещь: «человечество смеясь расстается со своим прошлым». На самом деле эта выбитая во всех гранитах крылатая фраза не точна. На самом деле Маркс выразился немного иначе: «нужно, чтобы человечество весело расставалось с прошлым». Почувствуйте разницу. Я понимаю эту максиму так: пока человечество реально не увидит в своем прошлом предмета для юмора, насмешки, сарказма — оно с этим прошлым не расстанется. Варлама не закопают. Пусть пройдет хоть 70 лет, хоть 700.

В 1940 году Чаплин снял фильм «Великий диктатор». Год, как началась Вторая мировая война, и длилась она потом еще шесть лет. Но Чаплин подготовил почву для расставания с фашизмом. Он показал Гитлера смешным. И в этом был не только личный героизм режиссера и актера. Гениальный клоун с помощью немудрящей цирковой репризы (Гитлер играет с мячом-глобусом) указал немцам путь к грандиозному и тяжелейшему акту Покаяния.

Поэтому комический Сталин — на первый (и, прямо скажем, тупой) взгляд — конечно, подлог. Хотя и с этим подлогом — «не все однозначно». Конечно, травестируя дьявольский образ, автор вроде бы слегка передергивает. Но именно сейчас, когда, как справедливо замечено, «народное большинство относится к Сталину позитивно», — такой культурный жест, как черная комедия о Сталине, о механизме деспотии и всех сопутствующих деспоту товарах: страхе, предательстве, разрыве связей, расчеловечивании, — именно вот сегодня, в 20-х годах XXI века, не просто оправдан. Он остро необходим. Потому что это — шаг на пути к могиле Варлама. Глубокой и придавленной надлежащей плитой.

Артур Соломонов написал пьесу о пьесе. В сущности, о своих собственных злоключениях, о том, как пьеса «Смерть Сталина» превратилась в спектакль «Рождение Сталина», о чем подробно рассказывает в «ПТЖ» Марина Дмитревская.

В Тель-Авиве комедия поставлена и сыграна эмигрантами, или, как их называют в Израиле, «репатриантами» (слово, конечно, неточное, потому что далеко не для всех Святая земля — историческая родина). Этот год по понятным причинам стал здесь годом русской культуры. Я видела и выдающиеся спектакли «русских», и спектакли провальные. Их объединяют язык и публика. В Тель-Авиве (не считая гастрольных представлений) впервые заиграли на русском языке, для русской аудитории. Хотя в зале Playhouse установлен монитор с титрами на иврите, лично я не видела ни одного израильтянина, зато встретила кучу приятелей из Москвы, Питера и других «новых репатриантов».

Вероятно, это обстоятельство — театр для своих, «для тех, кто понимает», наше для наших вдали от родины — сообщало спектаклю дополнительное обаяние. Да и сама атмосфера генерального прогона, когда ползала — знакомых, премьерный мандраж еще не охватил, а сценический кураж уже вовсю бурлит, — как правило, на пользу.

По крайней мере лично мне азартная и свободная тель-авивская версия «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», что называется, «зашла». Судя по реакции — залу тоже. Заложенное в тексте внутреннее развитие, спиральность действия, когда артисты от мизансцены к мизансцене неуловимо меняются и восходят от буффонады к настоящей трагикомедии, — осмыслено и воплощено на сцене в полной мере.

Пьеса написана и сыграна в очень выигрышном, продуктивном жанре «читки». Молодой автор приносит сочинение титулованному режиссеру — и начинается ТЕАТР. Тот закулисный театр, который Ширвиндт назвал «террариумом единомышленников». Театр в театре — прием старый и почтенный. Эта оптика двойного зеркала, если к ней подойти с необходимой долей иронии, самоиронии — и в то же время расширить театральный быт до метафоры бытия, — работает безотказно. По той простой причине, что театр — безусловно, весь мир и все мы — актеры. Как сказано еще одним театральным суперпрофи и тоже на букву «Ш».

«Читка», как ей и положено, идет без декораций. В пустой черной коробке сцены без кулис — несколько стульев и красный вытертый ковер на полу. Всё. В углу — квартет музыкантов. Эти четверо вместе с великолепной восьмеркой актеров и составляют дюжину персонажей, обозначенных в названии («концерт для 12 персонажей»).

Специально сшитых для спектакля костюмов, всяких этих френчей, галифе и прочего тоже нет, играют «в своем». Монашеский аскетизм сценографии в сочетании с богатой музыкальной аранжировкой делает зрелище одновременно условным, очень элегантным — и в то же время каким-то суховато, иронично окрашенным. Музыка остроумно достраивает временнoе — или, наоборот, вневременное измерение. Хотя на мой вкус «саунд-трек» порой избыточен вплоть до полного забивания речи актеров (что, скорее всего, результат еще не полной согласованности всех элементов).

Разумеется, никаких следов портретного грима, и в этой условности гораздо больше правды и достоверности, чем за иными богато костюмированными зрелищами с аккуратно воспроизведенными лицами исторических персон. За каждым актером — два-три персонажа, читка то и дело перетекает в собственно действие. На дистанции 5–10 минут артист непринужденно меняет манеру речи, пластику, характер. Пир актерского духа: радость этой игры в театр захватывает, как наблюдение за детской игрой.

У Бертрана Блие был фильм «Актеры». Прелестное камео пары десятков французских звезд. Много позже англичане сняли сериал «10 процентов», где тоже шесть-семь мировых «икон» играют себя. Какое же удовольствие на них смотреть. С какой радостью проживают они свою экранную жизнь, открывая нам, что быть актером — счастье.

То же происходит и на сцене Playhouse. Хотя звезда тут только одна — Анатолий Белый. Но это вовсе не бенефис. А именно «концерт для 12 персонажей». Все правильно в этом определении жанра. Сыгранный (когда успели?), как бы нанизанный на невидимую леску ансамбль из восьми точных, психологически гибких актеров и четырех отличных музыкантов в разных сочетаниях работает свои номера. В том числе хорошего класса вокальные (Полина Пахомова и Михаил Уманец). Но отдельные комические и на самом деле дивно смешные, без желудочного юмора стендапа, номера этого концерта образуют единую картину — как узоры ковра, лежащего на голой сцене. Поднимают градус клоунады до высокого трагифарса.

В этом смысле спектакль мог бы стать уроком актерского мастерства, мгновенного перевоплощения — но не просто смены масок, это может любой профессиональный лицедей. В процессе слияния двух параллельных реальностей — условного театра и условного Кремля — происходит возгонка жанра. Она достигается тонкой хирургией, мобильной трансплантацией внутренних органов — нервов и сосудов, а возможно, и сердца.

Пролог — виртуозно балансирует на грани вкусовой допустимости и мог быть сыгран ребятами из Квартета И. Но в том и прелесть, что эта грань — стеклянная стена. Два охранника у дверей умирающего Сталина. Семен Штейнберг (из «Гоголь-центра») и Михаил Уманец (воспитанник Д. Крымова, театр «Гешер»). Их разговор, по содержанию вполне вохровский, по форме, интонациям — безумно забавный любовный диалог геев. На фоне страстного танго «Утомленное солнце». Кто-то усмотрит в этом грубое нарушение политкорректности, но уморительная дичь нежных обертонов в исполнении тупых солдафонов — для меня четкая заявка на дальнейший, так сказать, «подлог», подмену и травестию всех понятий и реалий — исторических, политических, интимных. Сцены Сталина с Лениным (Борис Репетур, знаменитый «голос» российского кино и ТВ, актер дубляжа) — чистый театральный капустник, пародия на советские спектакли о вождях (не могла не вспомнить совершенно идиотскую постановку в сухумском театре, где Ленин учит Лакобу делать революцию, за что старенький абхазский артист в одночасье получил звание народного). Вожди беседуют о преимуществах и неудобствах Мавзолея, причем из Сталина вдруг лезут ухватки кутаисского бандита, а Ленин с кудрявыми сединами — типичный пикейный жилет с Приморского бульвара. Невероятно смешной дивертисмент юного Сосо (Никита Олейников) с матерью (Полина Пахомова), которым Режиссер предъявляет взаимоисключающие требования («Ты должна сказать „не ешь курочку, Сосо, так быстро“, чтобы мы поняли, что он должен немедленно эту куру растерзать!»). Кеке настолько деморализована этим бредом, что неожиданно начинает петь сильным оперным голосом…

Ну а дальше пошла форменная фантасмагория, которая только и может состояться в диковинно ирреальном мире театра, помноженном на антиутопию страны нашего проживания — как репатриантов, так и обладателей единственного гражданства.

Буквально ниоткуда, из воздуха, как у Булгакова, — соткался некий серый человек. Чиновник из министерства, из тех безликих ребят, которые строят сегодня по росту наш театр, кино, литературу, историю. Едва возникнув, он начинает транслировать поправки президента. Президент незримо реет тут повсюду, следя за действием онлайн во время обеда. И онлайн же, между супом и десертом, выкручивает руки постановке. Савва Савельев («Гоголь-центр») — единственный исполнитель, у которого нет второй роли. Он — полномочный представитель президента. Человек-функция, которому нет места в читке и постановке, зато есть прочное место и навыки в ампутации ума и таланта.

Дальнейший сюжет превращения пьесы «Смерть Сталина» в «Рождение Сталина» — это сюжет превращения успешного и талантливого режиссера — в Сталина. Анатолий Белый — актер сильный, разноплановый, прекрасно владеющий природой комического (Андрей Белый в «Пленных духах» Агеева) и трагического (Каренин в «Сереже» Крымова). Мне кажется, работа в Израиле стала для него новым качественным витком. Высочайший класс постижения поэтического текста в моноспектакле «Я здесь», теперь этот двойной фокус двух больших трагифарсовых ролей в «Как мы хоронили…» — совершенно новый и счастливый опыт крупного актера, который, безусловно, не мог бы состояться в родном МХТ разлива 2020-х.

Не могу согласиться с теми, кто (звонко хохоча) упрекал Белого в излишнем комиковании. Думаю, что размашистый, жирный мазок — осознанная «фишка» режиссера. Повышенная балаганность зрелища — отличная почва для проращивания страшных перевоплощений, отыгранных корректно, на полутонах. У маститого Режиссера есть один пижонский внешний знак — шейный фуляр. Чиновник замечает: хороший у вас галстук. Белый «на новенького» опробует покорную и благодарную улыбку царедворца… Остальное дело техники. Драматургической, режиссерской и актерской.

Как в анимации — на глазах разбухает, наливается соками абсолютной, как ему кажется, власти (развращающей абсолютно) фигура тирана и абьюзера. И уменьшаются, скукоживаются остальные 10 персонажей, включая музыкантов — исключая лишь долговязого Чиновника. До той ударной коды, когда транслятор воли Президента сообщает, что Президент сам хотел бы поставить спектакль о своем предшественнике.

Всё. Это конец властителя умов. Его пешки, волоча за собой стулья, разбредаются кто куда. Он заражен, изгнан, отброшен в небытие. Великий диктатор ложится на ковер и улиткой сворачивается в позу эмбриона. Его бывшие подданные сидят на своих черных стульях к нему спиной.

Есть такой молодой актер и писатель Максим Жегалин. Один его текст кончается сумасшедшей фразой: «Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года; дальнейшая его судьба неизвестна».

70 лет мы пытаемся покончить с этой тайной.

Март 2023 г.

Комментарии (0)