Эмиграция 1920–1930-х годов представляет собой уникальное явление. Россию за короткий срок покинуло около двух миллионов человек1 (во время «третьей волны» русской эмиграции, которая длилась с перебоями на протяжении 30 лет (с 1960-х годов до конца перестройки), из СССР уехало около полумиллиона человек2).

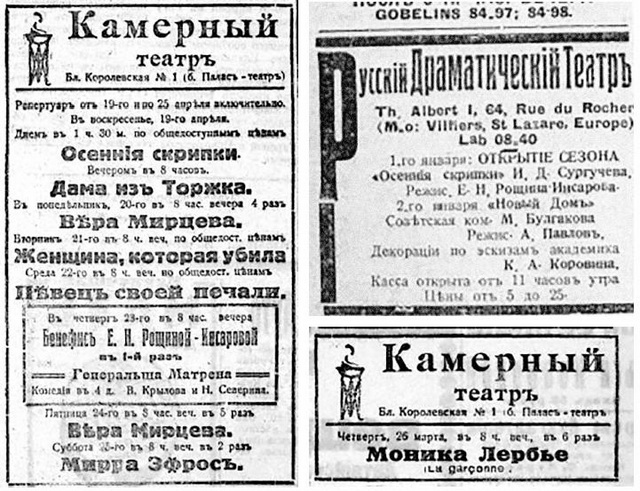

Жизнь русских театральных деятелей в эмиграции была и яркой, и насыщенной, и трудной, и даже трагической. Режиссеры, оказавшиеся в эмиграции, несомненно, оказали влияние на развитие европейского и американского театра (Р. В. Болеславский с идеями К. С. Станиславского в США3, М. А. Чехов, основавший там собственную театральную школу). С начала 1920-х годов спектакли русских эмигрантов с успехом шли на площадках Парижа, Берлина, Праги, Риги, Харбина. За пределами России создавались различные сообщества русских людей, оказывающие содействие русской культуре за границей. Практически в каждом городе, будь то скромная Рига или огромный Париж, создавались русские драматические театры.

Сегодня анализ деятельности театров русской эмиграции 1920–1930-х годов особенно актуален: как они были устроены, за счет чего им удавалось существовать, чем они привлекали публику?

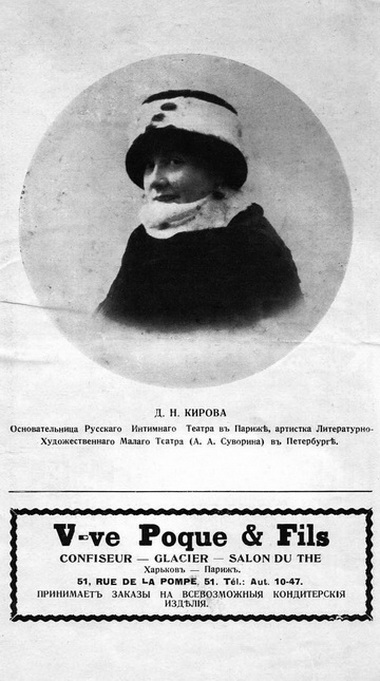

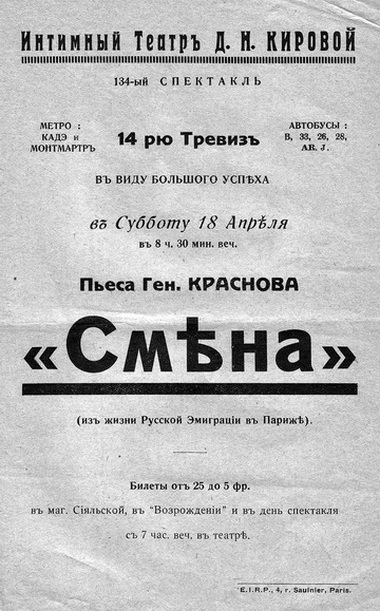

Русский камерный театр в Праге считается первым русским постоянным театром за пределами России. Он также дал почву для основания Пражской группы артистов МХТ. «Пражане» имели огромный успех благодаря всемирной известности МХТ. Не менее громкое имя Е. Рощиной-Инсаровой позволило основать Камерный театр в Риге. Актриса собственными силами, без помощи состоятельных людей открыла свое дело. Другой рижский театр, Театр русской драмы, сумел просуществовать дольше всех остальных за счет влиятельных спонсоров и близости латышской и русской культур. Иначе обстояло дело в Русском интимном театре Д. Кировой в Париже. Актриса на доход от продажи «вязаных шапочек» и благодаря разностороннему репертуару сумела содержать свой театр в течение четырех сезонов. Русский театр в Париже уникален тем, что это был театр русского авангарда с новой режиссурой и новой драмой.

Все это — большой материал, художественный и исторический. Но сегодня, в новом времени, любопытно понять, на каких финансовых основах держались эмигрантские театры. В каждой стране были свои условия. Например, Русский театр в Риге появился еще в 1883 году, в разные годы на его сцене работал режиссер К. Н. Незлобин, начинали свою творческую деятельность К. А. Марджанов и молодой А. Я. Таиров. Во время Первой мировой (Рига — прифронтовой город) театр был на грани закрытия, но в 1921 году все изменилось. То, что театр возродился, — неслучайно. За годы войны Латвия потеряла большую часть населения (почти 1 млн человек). За счет вернувшихся военнопленных и эмигрантов население постепенно увеличилось. Тогда в 1921 году Латвийское правительство выделило 150 тысяч рублей4 «на поддержание театров национальных меньшинств — немецкого, еврейского, русского» 5. Каждый из трех театров, включая немецкий Рижский Городской театр и Рижский еврейский театр, получил по 50 тысяч рублей на сезон.

К странам, отнесшимся к русским эмигрантам с глубоким сочувствием, принадлежит и Чехословацкая Республика. Прага являлась одним из центров русской эмиграции. Правительство страны оказывало помощь интеллигенции, президент Т. Г. Масарик6 был главным инициатором «Русской акции», суть которой заключалась в том, чтобы сохранить русскую культуру и науку и продолжить их развитие. Позднее в эмигрантских кругах выражение «русская акция» стало символом помощи, которую оказывали страны, принявшие многочисленную русскую эмиграцию (Германия, Франция, Болгария).

Иначе существовали русские театры во Франции. Они никогда не получали государственной поддержки, как в Латвии и Чехии. Но во второй половине 1920-х годов, когда весь цвет русской культуры и науки устремился в Париж, Франция переживала экономический подъем, что помогло обеспечить беженцев жильем и работой. Сказался и интерес французов к русской культуре, возникший во многом благодаря «Русским сезонам» С. П. Дягилева. Были попытки создания русского театра в Париже, однако слишком велика была конкуренция с музыкальными спектаклями. Лишь в 1928 году актриса Д. Н. Кирова создала Русский интимный театр, просуществовавший несколько сезонов. Самой прочной формой оказалась частная антреприза, популярная в России в XIX веке, именно в форме частной антрепризы и существовало дело Кировой.

Вот сухие выкладки, иллюстрирующие существование театров первой эмигрантской волны.

Налоговые сборы в русских театрах

Театр |

Налоги |

Русский интимный театр Д. Кировой (Париж) |

25% |

Камерный театр Рощиной-Инсаровой (Рига) |

15% |

Театр русской драмы (Рига) |

10–15 % |

Русский камерный театр (Прага) |

10% |

Пражская группа артистов МХТ (Прага) |

10% |

Русский театр (Париж) |

10% |

Самые скромные налоги (10 %) выплачивались в Праге, что было возможно благодаря огромной поддержке правительства Чехословацкой Республики и «Русской акции».

Изучив архив русской газеты «Сегодня» (Рига) за 1920–1930-е годы, можно сделать вывод, что в разные годы в Театре русской драмы дирекция театра выплачивала от 10 % до 15 %. Такой разброс связан с тем, что в разные годы театру приходилось доказывать свое звание единственного русского театра Латвии. Когда в латышской столице ближе к концу 1920-х годов стали появляться другие русские театры (Народный театр Незлобина), правительство повысило налоговые сборы до 15 %. Это также было связано со сложной политической ситуацией в стране.

Наибольшие налоговые сборы на зрелища7 были во Франции — 25 %. Русский интимный театр Д. Кировой был вынужден выплачивать этот процент, однако он значительно ниже того, что был в других театрах в этот же период на рубеже 1920–1930-х годов. Ниже он был благодаря неудачному расположению театра (вывеску и афиши нельзя было вешать на историческое здание, где располагался театр) и небольшому залу (200 мест). Другим русским театрам приходилось платить налог в размере 45 %. При полной заполняемости зала в Русском интимном театре Д. Кировой с ценой билета в 10 франков выходило, что сборы с одного спектакля составляют 2 000 франков, соответственно, налог в 25 % — это 500 франков (1/3 от средней зарплаты артиста государственного французского театра). Это огромная сумма, почти непосильная для театра в эмиграции. В театре Д. Кировой на все спектакли была установлена фиксированная цена, однако так было не во всех эмигрантских театрах.

Цена билета в русских театрах в 1920–1930-е годы

Театр |

Цена билета за спектакль |

Театр русской драмы (Рига) |

20–200 рублей |

Камерный театр Рощиной-Инсаровой (Рига) |

50–300 рублей |

Русский камерный театр (Прага) |

3–18 чешских крон |

Пражская группа артистов МХТ (Прага) |

5–200 чешских крон |

Русский интимный театр Д. Кировой (Париж) |

10 франков |

Русский театр (Париж) |

5–25 франков |

Для начала необходимо сравнить уровень цен на театральные услуги в каждом из упомянутых русских театров с другими театрами в стране.

В течение сезона 1924/25 года в Национальном театре Латвии цены были от 25 до 200 рублей8, в Еврейском народном театре — от 40 до 150 рублей9. В середине 1920-х годов эти театры, наряду с Театром русской драмы и Камерным театром Рощиной-Инсаровой, представляли собой самые яркие театральных коллективы в Латвии. В целом ценовая политика Театра русской драмы стоит наравне с другими латышскими театрами. Цены в Камерном театре значительно выше, поскольку театр создавался на частные средства и без государственной поддержки. Это было необходимо, чтобы выплачивать гонорары артистам, платить аренду, изготавливать декорации.

В столице Франции большую популярность имели концерты, и, например, цены на концерты русской и военной песни варьировали от 5 до 50 франков10, что значительно выше, чем цены на билеты в русских драматических театрах Парижа. По объявлениям французских газет («Возрождение», «Последние известия»), театральные коллективы, выступающие в помещении зала Альбер I, давали спектакли в ценовом диапазоне от 8 до 30 франков, что значительно ниже цен на музыкальные представления. То есть цена билета на спектакли русских театральных трупп близка театральному предложению Парижа.

В столице Чехословацкой Республики цена билета за спектакль в Сословном театре (ныне — часть Национального театра Праги) составляла от 3 до 140 крон. В отношении Пражской группы артистов МХТ эти цены значительно ниже: русская труппа была на особом счету у чехословацкого правительства, а потому могла указывать цены, которые были наиболее выгодны для всего коллектива благодаря всемирно известному названию коллектива и именам артистов.

Не во всех русских театрах были предусмотрены дешевые билеты для студентов. Например, в театре Дины Кировой все места были в одной ценовой категории, что подразумевало отсутствие льгот для разных категорий граждан. В остальных театрах устраивались бесплатные либо по значительно уменьшенным ценам показы для учащихся и студентов.

Каждый русский театр в эмиграции устанавливал определенные даты для проведения общедоступных спектаклей, где цена билета была значительно снижена. Например, во Франции это была среда, в Латвии — понедельник и среда, а в Чехословакии не было конкретного дня недели. В Театре русской драмы самая высокая цена билета на общедоступное мероприятие по средам была в два раза ниже обычной и составляла всего 100 рублей, минимальная цена начиналась от 10 рублей. Это были спектакли для малоимущих граждан, преподавателей школ и учащихся.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Как уже было сказано, русским театрам в эмиграции в течение 1920-х годов оказывалась правительственная поддержка. В частности — театрам Латвии и Чехословацкой Республики. Президент Масарик лично опекал Пражскую группу артистов МХТ. Правительство выделяло большие суммы для поддержки русского театрального искусства. Однако постепенно выделяемые для русских театров средства стали сокращаться, это связано с экономическим кризисом, разразившимся во всех европейских странах в конце 1920-х годов, и с политическими событиями, предвещавшими новую войну. Именно поэтому театрам, образованным на рубеже 1920–1930-х годов, ожидать поддержки от правительства уже не приходилось.

По материалам русских газет «Сегодня» и «Слово» можно проследить движение правительственной субсидии в отношении Театра русской драмы.

Государственная субсидия в Театре русской драмы в 1921–1931 годы

Год |

Правительственная субсидия |

1921 |

50 000 рублей |

1922 |

50 000 рублей |

1923 |

50 000 рублей |

1924 |

30 000 рублей |

1925 |

30 000 рублей |

1926 |

24 000 лат |

1927 |

30 000 лат |

1928 |

20 000 лат |

1929 |

15 000 лат |

1930 |

15 000 лат |

1931 |

27 000 лат |

В таблице приведены лишь данные за 1921–1931 годы, так как дальнейшая поддержка Театра русской драмы в Риге была нерегулярной (театр был лишен государственных средств в связи с политическими событиями в стране).

Государственные средства выделялись не только русскому театру, но и театрам национальных меньшинств. В 1931 году Еврейский театр получил 27 000 лат, немецкий театр — 27 000 лат, польский театр — 13 000 лат, белорусский театр — 4 500 лат, литовский — 4 500 лат11.

Только на государственные субсидии ни один театр не мог существовать, а потому организаторы были вынуждены искать дополнительные источники финансирования. Так, для создания театров часто привлекались личные средства антрепренеров. М. Муратов вложил в создание Театра русской драмы в Риге в 1921 году — 10 000 долларов, что в пять раз больше, чем театр смог получить от правительства Латвии. Д. Кирова внесла в Русский интимный театр в Париже 3 000 франков, что составляет две зарплаты артиста во французском государственном театре в начале 1930-х годов. Во-вторых, источником финансирования могли быть заинтересованные организации. Например, Министерство иностранных дел поддерживало Русский камерный театр в Праге, ежемесячно выплачивая по 30 000 крон, Земгор12 выплачивал театру около 4 000 крон в месяц.

Помимо государственной субсидии и заинтересованных организаций театры серьезно поддерживали спонсоры. Так, в 1928 году Театр русской драмы (Рига) получил 32 000 лат, большую часть из которых (22 000 лат) — от спонсоров в лице Адрианова, Зельмана, Плауже и Эрдмана; оставшуюся сумму (10 000 лат) — от русских организаций и союзов13.

Часть доходов русских театров приходится на средства от продажи билетов. В Театре русской драмы в 1927 году в среднем валовый сбор с одного спектакля составлял 300–320 лат14. В среднем театр давал в месяц 25 спектаклей, что при полных сборах дает 7 500–8 000 лат в месяц. В тот же период в Народном театре Незлобина сборы за спектакль составляли около 170 лат, то есть практически в два раза меньше. Ежемесячные сборы со спектаклей в Русском камерном театре в Праге были около 6 000 крон15.

Однако даже при помощи государства, спонсоров и заинтересованных организаций театрам приходилось существовать бедно, в непростых условиях. Расходы были крайне высоки, что часто приводило к закрытию театра (например, Камерный театр Рощиной-Инсаровой в Риге не смог просуществовать более одного сезона). Театры пытались экономить самыми разными способами.

Расходная часть театров состояла из следующих компонентов:

— гонорар артистам и команде. Артистам Русского камерного театра в Праге выплачивалось жалованье, равное 500–1500 крон при прожиточном минимуме в 1 000 крон;

— аренда помещения. Аренда помещения для Театра русской драмы составляла до 1927 года — 1 100 лат в месяц, а с 1928 до 1937 года — 1 200 лат16. Помещение Швандова театра для коллектива Русского камерного театра обходилось в 2 500 крон за спектакль. Аренда помещения для спектаклей Русского интимного театра Д. Кировой стоила 350 франков за сутки, однако иногда собирались на квартире у кого-либо из артистов в целях экономии средств;

— новые постановки. Для спектаклей Русского интимного театра в Париже Кирова самостоятельно перешивала костюмы, чтобы не тратить лишние средства на их изготовление;

— налог на зрелища;

— прочие расходы.

В материалах о ходатайствах Русского камерного театра можно обнаружить приходно-расходную смету на первый сезон.

Расходы Русского камерного театра в первом сезоне17

Статья |

В сезон (кроны) |

Аренда театра |

38 000 |

Гонорары артистам |

88 490 |

Гонорары приглашенным артистам |

6 500 |

Плакаты, программы и расклейка |

8 360 |

Декорации |

7 500 |

Прокат костюмов |

3 000 |

Прокат париков |

2 000 |

Прочие расходы |

22 250 |

ИТОГО |

176 000 |

Валовый сбор от продажи билетов за 19 спектаклей первого сезона составил 68 744 кроны. В течение сезона театр поддержало государство на сумму в 106 200 крон. Доход театра составил 174 947 крон. Поскольку всего было израсходовано 176 000 крон, то театр остался в дефиците всего на 1 053 кроны, что составляет месячный прожиточный минимум или месячную зарплату артиста в театре. Для первого сезона это отличные показатели.

Расходы Русского камерного театра в Праге во втором сезоне18

Статья |

В месяц (кроны) |

В сезон (кроны) |

Аренда театра |

10 000 |

60 000 |

Гонорары артистам |

24 500 |

147 000 |

Гонорары приглашенным артистам |

2 000 |

12 000 |

Плакаты, программы и расклейка |

1 684 |

10 104 |

Реставрация декораций |

2 000 |

12 000 |

Костюмы (прокат и шитье) |

6 000 |

36 000 |

Парики и парикмахер |

600 |

3 600 |

Библиотека и переписка ролей |

600 |

3 600 |

Рабочие Швандова театра |

400 |

2 400 |

Мелкие расходы (бутафория, реквизит, мебель, реклама, фотография, канцелярские расходы, перевозки, разъезды, корреспонденция) |

4 000 |

24 000 |

ИТОГО |

51 784 |

310 704 |

Правительство Чехословакии во втором сезоне поддержало театр суммой в 180 000 крон. Сборы со спектаклей составили 86 880 крон. Доходная часть театра — 266 880 крон. Однако расходная часть оказалась значительно выше, и театр остался в дефиците на 43 824 кроны. В результате, во многом из-за финансовых затруднений, театр распался, как и большинство русских театров в эмиграции, несмотря на поддержку правительства.

АУДИТОРИЯ

Русские театры в эмиграции создавались преимущественно для русскоговорящего населения.

В Париже всегда была более изысканная и влюбленная в искусство аудитория. Это связано в первую очередь с тем, что вся интеллигенция предпочитала французскую столицу другим европейским городам. Париж всегда был в моде у русскоговорящего населения — здесь обитала и полунищая творческая молодежь, и всемирно известные мастера (Тэффи, Мережковский). Именно интеллигенция и составляла большую часть театральной публики русских театров. Помимо деятелей искусства огромный процент театральной публики в русских театрах составляли также русские политики и религиозные деятели, о чем свидетельствуют многочисленные статьи журналистов в политически направленных газетах (например, в русскоязычной газете «Возрождение»). Кроме творческой и политической элиты, русские театры также посещали педагоги русских школ, студенты и простые рабочие, составляющие крайне малый процент.

Н. Массалитинов в роли полковника Ростанева

(«Село Степанчиково», 1924, Пражская группа артистов МХТ)

Важно отметить, что русскоязычное население не ограничивается только русским населением. В Париже 1920–1930-х годов проживало большое количество людей, владеющих русским языком (евреи, поляки, украинцы). Например, из Польши в 1920–1930-е годы эмигрировало во Францию около 45 000 человек19 (в то время как из России — 80 000 человек).

В отношении иностранных зрителей Русскому интимному театру Д. Кировой и Русскому театру приходилось доказывать свою культурную значимость, но иностранный зритель посещал драматические спектакли крайне редко. Поскольку государственной субсидии в Париже не было вовсе, Русский интимный театр Д. Кировой был вынужден ставить легкие пьески для привлечения зрителя и самоокупаемости.

Совсем по-другому обстояло дело в Праге. Большая часть аудитории — русские ученые, так как Чехословацкая Республика в 1920-е годы была крупнейшим научным центром, кроме того, в Праге находилось много земледельцев, крестьян и студентов. Успех Пражской группы артистов МХТ во многом обусловлен родственностью славянских языков — русского и балканских. В Праге языковой барьер не был такой проблемой, как во Франции.

Наилучшим образом сложилась судьба Театра русской драмы в Риге. Критики в эмигрантской прессе называли рижского зрителя «избалованным». В «маленьком Париже», как именовали в 1920–1930-е годы Ригу, существовало большое количество организаций исполнительских искусств, на гастроли приезжали великие русские артисты. В 1920-е годы в Театр русской драмы шел самый разный зритель — русские, латыши, немцы, евреи, поляки20. Это связано с тем, что театр представлял собой слепок русского дореволюционного театра вкупе с талантливыми актерами, качественной режиссурой, яркими эмоциями. Русские неохотно давали деньги на свой театр, чаще давали евреи, в связи с чем в Театре русской драмы в середине 1920-х годов преобладала еврейская публика21. На премьерных показах обязательно присутствовали члены правительства, дипломатический корпус (депутаты Сейма22), представители русской и иностранной общественности, артисты, педагоги, учащиеся и студенты.

В 1930-е годы многое изменилось. Рижский театр переживал очередной кризис: часть зрителя (латыши) ушла из театра в связи с националистическими настроениями, русским артистам были запрещены гастроли в дружественные близлежащие страны, даже такие, как Эстония23. Оставшаяся публика Риги жаждала новых пьес, а не классики, которую уже давно и неоднократно видела. Тогда Театр русской драмы активно работал со своей аудиторией: давал спектакли по общедоступным ценам, ставил утренники, привлекал учащихся и молодежь. Администрация театра создавала опросные листы, чтобы узнать, откуда приходит зритель в театр, из какого района. Как выяснилось, жители окраин Риги не ходили в театр (например, район Московский форштадт24).

Русскоговорящая аудитория в эмиграции — конечна…

Во многих театрах существовала система абонементов. Например, в течение первого сезона в Русском камерном театре в Праге действовало два абонемента по 10 спектаклей в каждом из них. Валовый сбор за 19 спектаклей в театре составлял 44 124 крон, а сборы с абонементов — 24 620 крон25.

Публика шла в русские эмигрантские театры во многом благодаря тому, что билеты распространялись самыми различными способами: через кассу, театральных распространителей, общественные организации, популярные русские магазины, рестораны, библиотеки.

Тем не менее русский эмигрантский театр в силу языкового барьера так и не стал широко известен зарубежной публике. Даже в странах с многочисленным русским этническим меньшинством, например в Латвии, к середине 1930-х годов под воздействием политических и экономических ограничений почти всем подобным попыткам был положен конец. Однако Театру русской драмы в Риге удалось преодолеть все проблемы и просуществовать дольше всех русских театров в эмиграции.

ПЛОЩАДКА

Находясь в эмиграции, антрепренер или директор театра выбивал помещение под театр самостоятельно (М. Муратов обратился к латышскому правительству с просьбой о предоставлении помещения под Театр русской драмы, И. Бунаков-Фондаминский обратился в дирекцию французского театра Альбер I) или при помощи русских организаций (Земгор договорился об аренде площадки для Русского камерного театра в Праге). Пражской группе артистов МХТ в этом случае повезло больше — президент Масарик лично занимался поиском театрального пространства для бывших московских артистов.

Нередко не удавалось грамотно договориться об аренде. Рощина-Инсарова для создания собственного Камерного театра в Риге выбрала кинотеатр «Маринэ». Нетеатральное помещение актрисе пришлось собственными силами обустраивать, однако спустя месяц Камерный театр был вынужден переехать в новое помещение.

Количество мест в зале в русских театрах

Театр |

Зал |

Пражская группа артистов МХТ (Прага) |

767 мест |

Театр русской драмы (Рига) |

660 мест |

Русский театр (Париж) |

630 мест |

Русский камерный театр (Прага) |

300 мест |

Русский интимный театр Д. Кировой (Париж) |

200 мест |

Камерный театр Рощиной-Инсаровой (Рига) |

150 мест |

Нередко театрам приходилось делить площадку с другими коллективами. В помещении кинотеатра «Маринэ» в другие дни проводились киносеансы и варьете. Рижский Театр русской драмы работал в здании Латышского общества, лишь изредка предоставляя площадку под общественные мероприятия (обсуждения законопроектов, заседания Русского отдела). Русский камерный театр в Праге и Пражская группа артистов МХТ давали спектакли на сценах действующих чешских драматических театров: Русский камерный театр в театре Швандова, названном в честь основателя театра П. Швандова. Театр делил сцену с прогрессивным чешским театральным коллективом. 1919–1923 годы для Швандова театра были одними из самых успешных, что связано с именем чешского драматурга Бора, помещение не могло вместить их собственных зрителей и зрителей Пражской труппы артистов МХТ. И тогда «Пражанам» президент Чехословацкой Республики выделил зал Театра на Виноградах, где в 1920-е годы завлитом был известный чешский писатель и драматург К. Чапек. Тогда это был современный авангардный театр.

Русский театр в Париже начинал свою деятельность в театре Альбер I, но скоро пространство передали полностью под выступления французских музыкальных коллективов. Второй и третий сезоны театр провел в театральном зале «Журналь», но площадку приходилось делить с другими коллективами.

Русский интимный театр Дины Кировой располагался на улице Кампань Премьер, д. 6-бис в театральном зале «Эвритмия». Понятно, что театру приходилось делить помещение со школой Штайнера (Антропософское общество) и литературными вечерами26.

Но отсутствие необходимого помещения и пригодных для существования театра условий не стало причиной закрытия этих театров. Причины были другие.

РЕПЕРТУАР

По репертуару шести театров видно, что в афишу ставилась преимущественно русская классика, которая составляла около 70 % от числа всех названий. Наибольшей популярностью пользовались пьесы А. Н. Островского, поскольку театры пытались показать зрителю лучшие образцы дореволюционного театра и актерский театр.

В целом все театральные сезоны начинались осенью и заканчивались весной. Однако бывали и исключения. Половина театров открывалась зимой (1 января — Русский театр, 7 февраля — Русский камерный театр, 10 февраля — Русский интимный театр Кировой), что можно объяснить серединой сезона в других театрах и желанием привлечь к себе внимание на фоне этого. Самым популярным временем были декабрь и январь, в это время спектакли шли и утром, и вечером, что связано с новогодними гуляниями. Ни в одном из эмигрантских театров не игрались спектакли в период Великого Поста.

Количество представлений в русских театрах в течение сезона

Театр |

Сезон |

Кол-во представлений в сезоне |

Театр русской драмы (Рига) |

14 сентября 1924 года — 17 мая 1925 года |

245 |

Камерный театр Рощиной-Инсаровой (Рига) |

4 ноября 1924 года — 30 апреля 1925 года |

147 |

Русский интимный театр Д. Кировой (Париж) |

6 октября 1929 года — 22 июня 1930 года |

42 |

Русский театр (Париж) |

28 ноября 1936 года — 6 июня 1937 года |

38 |

Русский камерный театр (Прага) |

1 сентября 1922 года — 1 марта 1923 года |

22 |

Пражская группа артистов МХТ (Прага) |

— |

— |

Наибольшее количество показов в течение одного сезона было в рижском Русском театре, наименьшее — у Русского камерного театра. Если Рижской драме помогало правительство Латвии, то для Дины Кировой собрать хотя бы пять спектаклей в месяц было очень сложно. Последний сезон Русского интимного театра растянулся на несколько лет. Это связано с болезнью актрисы и, как следствие, отсутствием сборов со спектаклей.

Важную роль играли гастроли. Некоторые коллективы выезжали на гастроли только по территории своей страны. Камерный театр Рощиной-Инсаровой с успехом прокатывал репертуар близ Риги и ее окрестностей. Русский интимный театр Д. Кировой совершал выезды в парижские провинции, в частности — в Медон. В течение первого сезона (1929 год) на гастролях было показано пять представлений. Пражский Русский камерный театр активно путешествовал по Закарпатской Руси — Ужгород, Кошицы, Мукачево, Оломоуц, Моравская острава. В течение первого сезона (1922 год) Камерный театр сыграл 14 спектаклей на гастролях, в то время как на стационаре немногим больше — 19.

Театр русской драмы или Пражская группа артистов МХТ могли себе позволить более длительные выезды в другие страны. Театр русской драмы в 1920-е годы активно показывал свои спектакли в Германии, Бельгии, Голландии, скандинавских странах. Об успехе «Пражан» знают не только в Чехословакии, но и во Франции, Германии, Латвии, Грузии, Турции.

ПЕРСОНАЛ

Во главе каждого театра стояли идейные вдохновители этих проектов. Однако все театры имели свою особую структуру управления.

Управление русскими театрами в эмиграции в 1920–1930-е годы

Театр |

Во главе театра |

Должность |

Театр русской драмы (Рига) |

А. И. Гришин (1921–1935), |

Директор |

М. Я. Муратов (1921–1925), |

Художественный руководитель |

|

И. Ф. Булатов (1925–1926), |

||

Р. А. Унгерн (1926–1940 годы) |

||

Камерный театр Рощиной-Инсаровой (Рига) |

Е. Н. Рощина-Инсарова |

Художественный руководитель-директор |

Русский камерный театр (Прага) |

С. В. Стренковский |

Художественный руководитель |

И. Д. Сургучев |

Директор |

|

Пражская группа артистов МХТ (Прага) |

М. Н. Германова и Н. О. Массалитинов (до 1925 года) |

Художественный руководитель-директор |

Русский интимный театр Д. Кировой (Париж) |

Д. Н. Кирова |

Художественный руководитель |

Ф. Н. Косаткин-Ростовский |

Директор |

|

Русский театр (Париж) |

И. И. Бунаков-Фондаминский |

Директор |

Для небольшого театра характерен и небольшой штат сотрудников.

Штатное расписание Русского камерного театра в 1923 году27

Штатная единица |

Жалованье в месяц (крон) |

ФИО |

Драматург театра |

1 200 |

Сургучев |

Режиссер |

650 |

Стренковский |

Второй режиссер |

650 |

— |

Художник-декоратор |

800 |

Андриенко |

Администратор |

300 |

Алексеева |

Помощник режиссера |

300 |

Освятинский |

Помощник администратора |

900 |

— |

Заведующий гримом |

100 |

Горей |

Рабочий |

500 |

— |

Суфлер |

600 |

Мордвинов |

Молодая героиня |

2 000 |

Коваленская |

Пожилая героиня |

1 650 |

Днепрова |

Кокет и гранд-дама |

1 600 |

Троянова |

Инженю драматическое |

1 500 |

Смурская |

Инженю комическое |

1 200 |

Рейнгардт |

Характерная бытовая |

1 200 |

Решетникова |

Кокет |

900 |

Корецкая |

Вторые роли |

900 |

Камеровская |

Старуха |

1 200 |

Круглякова |

Выходная актриса |

600 |

Раевская |

Характерный актер |

1 650 |

Стренковский |

Герой резонер |

2 250 |

— |

Герой любовник |

1 800 |

Юровский |

Комики характерные актеры |

1 650 |

— |

Второй резонер и характерный актер |

800 |

Алексеев |

Второй любовник |

800 |

Богданов |

Второй комик |

800 |

Горей |

ИТОГО |

28 500 |

Во главе театра стоял художественный руководитель (Рощина-Инсарова, Германова и Массалитинов), директор (Бунаков-Фондаминский) или существовала система двуначалия. Наиболее успешной в 1920–1930-е годы была модель двуначалия, и самым удачным примером служит Театр русской драмы, просуществовавший дольше всех других русских театров. Успех этого театра состоит еще и в том, что дирекция устраивала бенефисы не только в честь артистов и режиссеров, но и даже в честь распространителей билетов28. То есть коллектив умел ценить любые кадры.

На рубеже XX–XXI веков в истории и искусствознании наблюдался повышенный интерес к проблеме русской эмиграции: проводились конференции, выходили в свет все новые и новые материалы. Огромное значение в изучении театральной эмиграции имеют труды М. Г. Литавриной «Русский театральный Париж. 20 лет между войнами» (2004) и Н. М. Вагаповой «Русская театральная эмиграция в центральной Европе и на Балканах: очерки» (2007). А также статьи Т. Власовой о русском театре в Риге, опубликованные в 1990–2000-е годы, воспоминания самих артистов («Мой путь служения театру. Воспоминания» Д. Кировой, «Мой ларец с драгоценностями: воспоминания, дневники» М. Германовой, наследие М. Чехова, «О старом Художественном театре» В. Шверубовича). Эти труды позволяют познакомиться с жизнью и творчеством театральной эмиграции, однако практически не дают никакого представления об организационной стороне вопроса, которой и пришлось заняться…

Март 2023 г.

1 См.: Федюк В. П. История русской эмиграции, 1917–1939. Ярославль: ЯрГУ, 2006. С. 6.

2 См.: Литература русского зарубежья: (1920–1940) / [Б. В. Аверин и др.; под ред. Б. В. Аверина и др.]. СПб.: СПбГУ, 2013. С. 10.

3 См.: Черкасский С. Д. Мастерство актера: Станиславский — Болеславский — Страсберг: История. Теория. Практика. СПб.: РГИСИ, 2016.

4 В 1922 г. произошла денежная реформа, были выпущены латы. Однако на протяжении 1920-х гг. в Латвии продолжали использовать латвийские рубли. 1 лат — 50 рублей; 150 000 рублей — 3 000 лат; 50 000 рублей — 1 000 лат. Средняя заработная плата рабочего в начале 1920-х гг. составляла около 550 лат в год. То есть правительство поддержало театр совсем скромно.

5 Рижский русский театр имени Михаила Чехова: Оф. сайт. URL: https://www. mct. lv/ru/teatr/teatr (дата обращения: 11.10.2021).

6 Томаш Гарриг Масарик (1850–1937) — чешский философ и общественный деятель. Первый президент новообразовавшейся Чехословацкой Республики (1918–1935 гг.).

7 Налог на зрелища представляет собой налоговый сбор с проданных билетов за каждый спектакль.

8 См.: Латвийский национальный театр // Сегодня. 1924. 28 нояб. № 271. С. 10.

9 См.: Еврейский народный театр // Сегодня. 1924. 5 дек. № 277. С. 10.

10 См.: Концерт Русской национальной и военной песни // Возрождение. 1929. 27 янв. № 1335. С. 3.

11 См.: 27 000 лат Театру Русской драмы // Сегодня. 1931. 6 мая. № 125. С. 5.

12 Объединение российских земских и городских деятелей, созданное в Праге 17 марта 1921 г.

13 См.: Юпатов И. Ф. Русский театр в Латвии // Слово. 1928. 30 мая. № 874. С. 6.

14 См.: Белоцветов Н. Около «Русской драмы» // Слово. 1927. 19 дек. № 718. С. 2.

15 См.: Серапионова Е. П. Российская эмиграция в Чехословацкой республике. М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1995. С. 84.

16 См.: Кому будет принадлежать помещение Театра русской драмы? Требование Русского отдела // Сегодня. 1928. 2 авг. № 206. С. 2.

17 См.: Материалы о ходатайстве перед Русским отделом МИД Чехословацкой Республики и культурно-просветительным отделом Пражского Земгора об отпуске средств на содержание театра (прошения, списки актеров, протокол, сметы и др.) // РГАЛИ. Ф. 2478. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 28–42.

18 Там же. Л. 4.

19 См.: Ткачев С. Исторические предпосылки реэмиграции украинцев из Франции после Второй мировой войны // Педагогический университет. 1998. № 14. С. 326.

20 См.: Равдин Б. Театр начинается с рекламы? // Даугава: литературно-художественный и публицистический журнал. 2004. 1 июля. № 4. С. 194.

21См.: Читатели «Слова» о кризисе театра // Слово. 1927. 26 окт. № 665. С. 6.

22 Сейм Латвии — парламент, состоящий из депутатов, избираемых гражданами раз в четыре года. Сейм в Риге существовал до 1934 г. (до прихода к власти фашистского президента) и позднее был созван только в 1993 г.

23 См.: Равдин Б. Театр начинается с рекламы? // Даугава: литературно-художественный и публицистический журнал. 2004. 1 июля. № 4. С. 195.

24 Московский форштадт — исторический район Риги, прилегающий к Старому городу. Здесь селились богатые русские купцы и ремесленники.

25 См.: Материалы о ходатайстве перед Русским отделом МИД Чехословацкой Республики и культурно-просветительным отделом Пражского Земгора об отпуске средств на содержание театра (прошения, списки актеров, протокол, сметы и др.) // РГАЛИ. Ф. 2478. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 36.

26 В мае 1931 г. М. Цветаева в помещении зала «Эвритмия» читала свои стихи и воспоминания об О. Э. Мандельштаме.

27 См.: Штатное расписание театра на сезон сентябрь—декабрь 1923 г., утвержденное комитетом Пражского Земгора // РГАЛИ. Ф. 2478. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 3.

28 См.: Бенефис кассирши Театра русской драмы // Сегодня. 1929. 17 март. № 76. С. 16.

https://proza.ru/login/page.html?list

https://proza.ru/2025/10/21/1222

Гастроли «Синей птицы» в Каунасе в 1928 и 1937 гг.