Выбирая тему номера, в одном из эссе Дмитрия Быкова (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА) мы наткнулись на такие тезисы:

«Об этом еще Пелевин написал — что советская вечность кончилась; но вот в чем штука — кончилась не только советская. Единое время кончилось, и то время, в котором мы живем, — оно недействительно, оно у каждого свое… <…> Есть личное время, есть время нескольких социальных групп, но общего — нет, как и общих ценностей не существует. <…> …И феномен возраста исчез. Когда исчезают ценности, нет никакой истории; когда не движется время, нет и взросления. Сегодняшние пятидесятилетние ведут себя как двадцатилетние, они не успевают не только состариться, но и повзрослеть. Нет вертикального роста, карьера делается ничтожным процентом населения, готовым поцеловать сатану под хвост, а возрастные изменения сводятся к деменции — мировоззрения нет, и меняться нечему. <…> …Застывшее время — которое может у каждого быть личным… но никак не станет историческим, — не дает человеку меняться: многие умирают, не начав жить».

И мы попросили наших коллег поразмышлять…

Время кончилось?

Страна пребывает в застывшем времени, поэтому его так сложно описывать?

Каждый одновременно пребывает сейчас в нескольких исторических эпохах сразу?

Как сегодня искусство фиксирует время, в какой эпохе находится театр, как он работает с частным временем и с историей?

В каком времени живете лично вы (лирика)? Мир (эпика)? Театр (эссеистика)?

Заголовком опроса мы взяли строку Александра Дельфинова.

О ВРЕМЕНИ И ОБЩЕСТВЕ

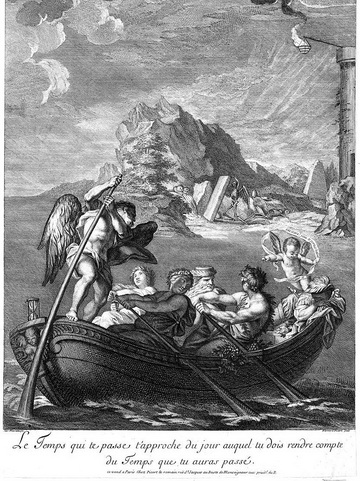

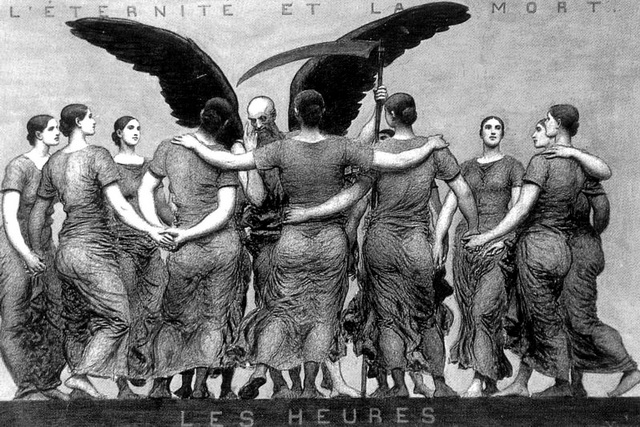

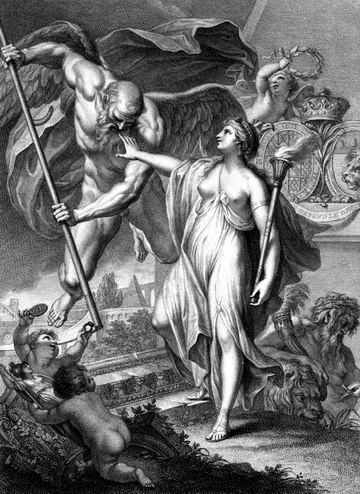

Пьер Бурдье в своих лекциях о государстве называет установление всеобщего календаря, то есть общего для общества времени, одним из первых и радикальных установлений государственной власти над людьми. Другой замечательный социолог Норберт Элиас дает времени следующее определение: «…слово время, можно сказать, — это символ отношения человеческой группы, то есть группы биологических существ, наделенных способностью к памяти и синтезу, между двумя и более континуумами изменений, один из которых используется как системареференций или стандарт измерения для другого(других)» 1. Время — это символ, устанавливающий общность между людьми определенной группы и погружающий этих людей в единство истории и горизонт смысла. Когда общество соединено и имеет общую цель и чувствует общность своей судьбы, время выступает на авансцену и становится ощутимым фактором коллективной жизни. Когда общество переживает период распада и деградации, единство времени ослабевает и на первый план выходят фальшивое прошлое с его химерами и сконструированная коллективная память.

После революции время обострило чувство актуальности текущего момента. Виктор Шкловский, придававший существованию «здесь и теперь» огромное значение, писал: «Мы вбиты в жизнь, как железные гвозди в дерево. Мы ввинчены в жизнь, как стальные винты в железо. <…> Увы, я живу в начале XX века во время, которое отнимает все время на то, чтобы жить. Я принужден писать скачкaми» 2. Отсюда же его ощущение, что серьезные литературные журналы живут исключительно прошлым и главным образом публикуют некрологи, а место «большой литературы» заняла газета3. Но как замечал Кьеркегор, вслед за эпохой революций наступает то, что он называл «сегодняшним веком», — период опустошенности и совершенно бессмысленной поверхностной активности. Когда наступает такая эпоха, исчезает желание быть в общем времени с социумом и его культурой. И настает, как мне кажется, время анахронизма. Вместо вбитости в жизнь наподобие гвоздя Шкловского, хочется себя из этой жизни вырвать и порвать связь с тем временем, которое разделяется большинством.

Со мной произошла именно эта печальная эволюция. Я хорошо помню, как я упрекал своего близкого друга, историка культуры, в том, что он игнорирует сегодняшний день и пишет только о прошлом. Я буквально читал ему проповедь в духе Шкловского о необходимости участвовать в современности. Но последнее время деградация социума и его культуры становится для меня настолько очевидной, что я с удовольствием занимаюсь Средними веками и Ренессансом. И внутренне я ощущаю эти занятия как извращенную практику сопротивления надвигающейся тупости. Грустно, конечно, когда сознательный анахронизм, выпадение из современности становится способом сопротивления и сохранения себя.

1 Elias N. Time: An Essay. Oxford; Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1992. P. 46.

2 Шкловский В. Тоска островитян // Собр. соч. Т. 1: Революция. М.: НЛО, 2019. С. 414.

3 «…«большая» литература — в состоянии анабиоза и консервируется в письменных столах авторов; на книжном рынке появляется преимущественно "малая"— злободневная, сегодняшняя, политическая, агитационная" (Там же. С. 983).

Я заметил (это странно и даже немножко страшно), что для меня начиная с 2000 года никакого времени нет. Я не понимаю, не знаю, не помню, что было после 2000 года. Конечно, были спектакли, поездки, гастроли, рождались новые внуки (у меня их тринадцать), были радости личного и не личного порядка, что-то я видел в театре замечательное… Я знаю, что это было, но… я все умею считать только до 2000 года. Это было в 1998-м, это — в 1991-м. Дальше — нету. Что это? Старость ли? Миллениум ли?

Мало того, лет этак двадцать назад у меня был непорядок с зубами и мне говорят: «Давайте мы имплантируем вам что-то красивое». Я им говорю: «Вы что, хотите, чтобы я лежал в гробу с красивой улыбкой?» Не предполагалось жить после 2000-го. Но вдруг наступил 2001-й. В 2004 (кажется…) году мы гастролировали в Америке, целый месяц играли «К. И. из „Преступления“». Это было после 2000 года, но как будто до. «Скрипку Ротшильда» сыграли семнадцать лет назад, но для меня это было до 2000 года. Я не знаю, что это, — какой-то психологический или психиатрический казус, это не связано для меня ни с чем. Но нынешнее время состоит из ничего.

Я полюбил Чехова с того момента, как понял, что его пьесы про то, как уходит время. Так и слышно: крутится юла, уходит время. Или фотографируются, ничего не происходит, никто никому не изменяет, все застыли, но мурашки по коже: проходит время. Или вот у Чехова написано про то, как страшно жить после своей смерти, дядя Ваня с ужасом думает, что ему еще жить двадцать лет, а время для него кончилось. В «Даме с собачкой» есть кусок… Словом, весь Чехов про это. Я долго жил пониманием моих секунд, которые проходят. Когда ты попадаешь под машину — отчетливее понимаешь, что такое секунда, в которую тебя могло не стать. А с 2000 года для меня начинается время ожидания конца. Не печальное, не радостное — никакое.

Когда-то я с помощью Чехова понял, что с определенного возраста мы заняты тем, что заполняем время: желанием поступить в институт, не поступая, мы занимаемся спортом, спим, чтобы потом встать и чем-то заполнить время. Биография состоит из того, что в таком-то году я женился, тут родился ребенок… А если я не женился и не родил? Если не поступил? Сегодня я выпил 300 г водки — событие! Я коллекционирую женщин, у меня за жизнь было столько-то… Заполнена жизнь? Заполнена. Я прыгал только на 1 м 40 см, но со временем стал прыгать выше. Я залез на вершину Арарат, есть событие. Заполняем жизнь событиями или мнимыми событиями. Какого хрена ползти на Арарат или плыть через океан на доске? Что это? Это заполнение времени и получение некого результата…

Моя жизнь шла по-другому. Я делал спектакли, я ждал, чтобы они вышли, я волновался, у меня было свое заполнение — творческое, было достижение каких-то уровней: чтобы Марине Дмитревской понравился спектакль. Не понравился. В следующий раз надо сделать, чтоб понравился. Теща моя жила тем, что она из Орехова-Борисова ехала на автобусе, потом на метро, стояла в очереди и успела последней купить сосиски. Победа! Был счастли-вый день!

Я это умственно понимал, ощущал. Но сейчас это стало очень конкретно: ну, встал, нет репетиции, артист болен, дальше что?.. Чеховское заполнение времени. Сам же Чехов рано знал, что он умрет, и он жил так, как живут его персонажи, заполняя время писанием, сажанием цветов, женился вдруг, хотя не собирался, как известно… «Вишневый сад» не получился… Жена пишет ему: «Сегодня вставила новые замечательные зубы». Умирающему. Событие для умирающего: у жены какая-то победа.

Конечно, я во многом принадлежу времени, в котором не живу. Я сильно принадлежу времени Отечественной войны, которую не помню, но она длилась во мне лет до сорока как что-то самое важное, как то, что я не имею права забыть: 30 000 еврейцев в Каунасе лежат, в том числе мои родственники, а я живой. Это время живет во мне постоянно, даже когда я не вспоминаю о нем, долго я ощущал, что живу за кого-то, потом это ушло, я жил сам за себя. Конечно, я во многом принадлежу времени своей безработицы и отчаяния от того, что я сделал ошибку, выбрав эту профессию, и папа был прав. Потом произошло чудо, «Пушкин и Натали», потом мне дали поставить спектакль, еще один, другой… Потом я поехал за рубеж. Огромный, шикарный, потрясающий этап времени — несмотря на ужасы до него и ужасы последних десяти лет — совпадает со временем перестройки, временем интеллигенции, когда можно было себя осуществить как творческую личность, гражданина или просто человека. Открылисьгоризонты.

Когда я на первом курсе косил от армии и лежал в больнице, меня не выпускали из палаты: а вдруг буйный? Стало понятно, что не буйный, — и меня выпустили в коридорчик. Это была свобода, я гулял в четырех метрах с другими пациентами. Потом я увидел, что сбоку есть дверца, а там лестница вниз. Вот свобода! А потом выпустили во двор. Эта вильнюсская больница находится на холмах в центре города среди потрясающих сосен. Снег, зима, свобода — сил нет! Правда, доходишь до края — а там колючая проволока… И вдруг видишь на холме домик. Доходишь до него, а там — красный уголок для психбольных. И там я услышал французскую речь: кто-то слушал музыку. И я начал рыдать. Я вернулся — со мной истерика, знаменитый профессор, который знал, что я здоров, не понимал, что со мной случилось. А я понял тогда, что я никогда не буду во Франции, что я никогда не буду ни в одной стране мира. А потом — раз — и Корея, и Бразилия, и десятки других стран — это была жизнь. И этого времени у нас не отнять, но боюсь, что у наших молодых людей через некоторое время (тут я пропускаю некоторые литовские выражения) тоже этой жизнине будет.

В театр я хожу редко и только на то, про что со всех сторон слышу, что это хорошо. Это другой театр, и иногда он мне нравится. Я такого делать не могу. Есть только опасность: этот новый театр, исключая психологию, исключает человека. С другой стороны, я вспоминаю, что изобразительное искусство когда-то пришло к абстракции. И что? И ничего не случилось. К человеку вернулись тоже. В тех спектаклях, которые производят на меня впечатление, при всей их холодности и формальности, слышен человек. А где он не слышен — для меня это ничто.

Что меня пугает в мо-ем ощущении? Скабичевский когда-то написал о Чехове, что ему все равно — ребенок ли плачет, отец ли умирает. Что Чехов безразличен. Я люблю такое искусство и в какой-то степени пытаюсь его делать. Но сейчас я вижу, что в новом театре это еще более закрыто. Я не склонен думать, что все погибло, нет. Крымова когда-то писала про мое поколение, поколение Опоркова, Шапиро и даже Васильева: «Молодые режиссеры, где вы?» Так называлась ее статья. Ей так казалось. Для нее не было молодых. А они были вовсю. Как я понимаю, сейчас огромное количество во всей России интересных режиссеров.

Общее ли сейчас время или время раздробленное, фрагментарно-личностное (время убежищ и катакомб)? Такой вопрос сегодня передо мной точно не стоит. Я, как и, думаю, многие из моих друзей, близких, знакомых, в 2022 году оказался по шею в истории. А история проникает в любые убежища. История — это всегда и про всех, и про тебя. Это такой свет, который все обнаруживает. С начала девяностых мы все как мантру повторяли тезисы Фукуямы про конец истории и пост-постиндустриальное общество экономического и правового равенства. Сегодня эти мантры мантрами и остались. Конец истории закончился новым ее взрывом. На коже чувствуешь границу между конструкцией и реальностью. Граница — ты сам. Еще о времени. Время сейчас… и страшное, и какое-то «настоящее». У времени появилось этическое измерение, моральный вес. Все требует выбора, все взыскует действия. Это опасно и непереносимо. Нет защитных перегородок, нет верных механизмов поведения. Опираешься на трагический опыт прошлого. Тоже не помогает. Все вопросы, минуя преграды, летят прямиком на тебя. Ты кто? Что ты сделал? Что не сделал? Такое время — не к добру. Но история — это не про добро. То, что случилось, — случилось. В какой-то временной точке мы сами дали этому потоку ход. Или вовремя его не перенаправили. Про остановку тут думать смешно. А про перенаправление — шансы были, теперь не до них. Будем молиться, чтобы наши дети направили это торжество абсолютного духа в другое русло. Так получилось, что последние восемь лет я, помимо того, что писал вполне себе репертуарные пьесы, занимался историей советских политических репрессий в регионе, в котором живу, в ХМАО. И во мне поселилась раздвоенность, во многом болезненная. Шла борьба между желанием быть оригинальным и новым, быть здесь и сейчас и захваченностью непроговоренным, трагическим прошлым. Я и сам удивлялся. Вот текст про мыканья молодой воспитательницы детского сада. Очень смешной. А вот исследование пропагандистских региональных газет 30-х годов XX века. Сухое и страшное. Сегодня понимаю — все это грани одной и той же действительности. Воспитательница потому и мыкается, что на этой земле до нее мыкались мамы, бабушки и прабабушки. Их боль, их травмы — не изжиты, не поняты. Оттого и нынешний воздух полон тревоги. Как быть? В театре-то мы от этой тревоги можем (могли?) на час, полтора освободиться. А домой придешь — там тот же чайник, та же фотография мамы, тот же воздух. Не помогает. Не работает одно без другого. Что-то с этой действительностью нужно делать (опять это нужно…). Хотя бы мыслью. Хотя бы осмыслять и проговаривать. Мысль и слово сегодня как никогда в цене, хоть и под запретом. За слова сажают. И за мысли, возможно, тоже придется платить. Но заниматься тем, что не имеет цены, совсем уж бессмысленно.

В каком времени я сейчас живу? Да все в том же. Время измеряется не этапами и стадиями, а событиями. И события эти всегда на грани разрыва или мозга, или сердца, часто — и того и другого одновременно. Все, что мою недолгую жизнь определяло, было встречами с событиями. Встреч этих я никогда не искал и не планировал. Но я их проживал. И сейчас проживаю. И проживаю с болью, тревогой и надеждой. Мы на дне, мы в аду, мы в ловушке. О чем писать? Как смотреть в глаза соседям, детям? Так и смотреть — с болью, тревогой и надеждой. Так и писать. Хотя нет ни слов, ни сил, ни букв. Значит, писать, что их нет. Это тоже свидетельство. И оно тоже в цене. Чем я сейчас спасаюсь? Учебой. Я учусь на историческом факультете, хочу научиться работать со временем, хочу свидетельствовать о нем. Мне мало картинки за окном, потока в соцсетях. Мне тесно в привычной роли драматурга-сочинителя, сказочника-краснобая. Я хочу знать страну, в которой живу, ее культуру, ее разломы и трещины. Конечно, первый импульс сегодня — практически каждое утро с него начинается — от страны отмахнуться. Я себя заставляю ему не следовать. Надо сопротивляться. Надо изучать, понимать, работать. Весной я писал курсовую о русско-индейской войне на Аляске в XVIII–XIX веках. Это та же русская миссия, в которой участвовал Николай Резанов, герой «Юноны и Авось». Но в истории никаких песен про белый шиповник не было. Было жестче и поучительней. Русские долго пытались ассимилировать индейцев, а потом бизнес с пушниной рухнул, все пошло в убыток и пришлось уйти из Америки. Резанов еще раньше умер по дороге с Аляски в Петербург. А индейцы… Индейцы перешли в православие, и до сих пор в их поселках есть улицы с нашими названиями. Этот маленький конфликт на границе Империи — ведь столько всего можно из него понять! Например, о наших вселенских амбициях и несоизмеримости их с реальностью, например, об особенностях русского колониализма, например, о коррупции и борьбе за ресурсы… Наверное, когда-нибудь напишу об этом не только курсовую, но и художественный текст. А еще спасает кино. Я очень люблю кино и всерьез подумываю уйти в кино. Но люблю я кино маленькое, тихое, когда ты один на один сам с собой, с камерой и миром. Как у Марселя Ануна, тихого классика Новой волны. Или как у Криса Маркера, путешествовавшего по миру и всю жизнь сочинявшего невиданное, бесконечное киностихотворение. В этом маленьком и тихом «своем» сегодня мы все нуждаемся. История и время сами нас откопают из наших пещер. Какими мы пред ними предстанем — вот что важно. Я хотел бы встретить историю с пониманием и тихим шепотом на губах. Шепот ведь посильнее крика. По крайней мере, в искусстве так бывает. Посмотрим, как будет в жизни.

ВРЕМЯ ВСЕГДА ХОРОШЕЕ, ЖИЗНЬ — НЕ ОЧЕНЬ

Вот цитаты из текста Быкова (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА), на которые я обратила внимание: «…советская вечность кончилась; но вот в чем штука — кончилась не только советская. Единое время кончилось, и то время, в котором мы живем, — оно недействительно, оно у каждого свое», «Есть личное время, есть время нескольких социальных групп, но общего — нет, как и общих ценностей не существует», «…И феномен возраста исчез. Когда исчезают ценности, нет никакой истории…».

Дмитрий Быков (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА) отлично умеет формулировать, но как эссеист, поэт, и его картина мира и наблюдения об устройстве социума сугубо индивидуальны, это метафора, не более. Порассуждать на тему о конце истории (привет, Шпенглер и Фукуяма) или отсутствии общих ценностей (ага, во времена крестовых походов, конечно, ценности были универсальны, а теперь нет) может кто угодно, даже и я, но у меня так лихо не получится, хотя, в силу какой-никакой профессиональной научной подготовки, я постаралась бы контекст изучить, понятия уточнить…

Но, как мне кажется, редакция «ПТЖ» хотела от меня другого — личного, субъективного взгляда. Поэтому — вот что лично я думаю про время и про ценности.

Время для меня, человека советского воспитания, линейно, оно движется от прошлого к будущему. В моей голове исторический процесс развивается от первобытного строя к современному постиндустриальному обществу по-марксистски, то есть с развитием средств производства — от каменного топора до двигателя внутреннего сгорания и дальше — теории относительности, квантовой физики, интернета и создания социальных сетей. Каждый этап кардинально менял мышление интеллектуального авангарда, а следственно, в результате и картину мира для остального человечества, хотя, конечно, теперь мы можем воочию наблюдать и то, как долго человеческий мозг сохраняет привычное и сопротивляется новому.

Вечность же — внутри моей советской линейности — непредставима. Мы и в бесконечности все равно подозреваем где-то вдалеке наличие начала и конца, так что для меня вечности не существует. По-настоящему о вечности могут рассуждать только мистики и физики, но мы — не они.

Есть ли вечные ценности? Ну конечно есть. Ценность еды и воды, тепла и сна, коммуникации и тактильного контакта никогда и никем не оспаривается. Что касается любви и добра, то это социальные производные, в сущности, их содержание зависит от социальных отношений, установившихся в конкретной точке физического и социального пространства. В какой-то момент истории казалось, что мир становится одной большой деревней и потому ценности стали общими, но идеологи глобализма поторопились, приняв желаемое за действительное. Хотя, на мой взгляд, тенденцию они угадали. Деревня, тем более большая, это не только общие обычаи, это еще и разные индивидуальности. Вот, например, таджики-гастарбайтеры в Москве живут по своим законам, далеким от принятых в массе российского городского населения, и для большинства местных москвичей они другие. Но по сравнению со своими земляками, оставшимися на родине, они, конечно, уже иные, опыт меняет их ценности. Можно сказать, что и в каждой социальной группе складывается особая система, сложно связанная с другими.

На мой взгляд, самое большое влияние на человечество в целом и на российскую культуру в частности оказал переход от культуры элитарной и национальной к глобальной и массовой. Случилось это повсеместно, с развитием системы массовой информации и появлением тиражной техники, и привело к глубоким изменениям в сознании, которое стали называть массовым.

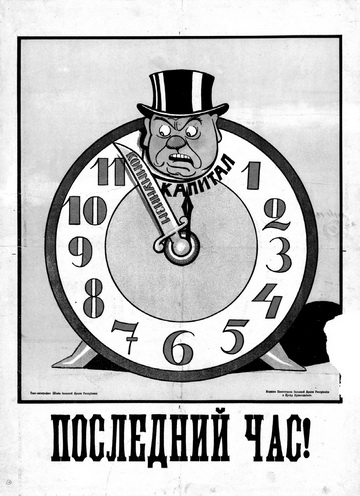

В нынешней России есть особенность, которая сложилась не сегодня, но именно сегодня, благодаря соцсетям, мы ее заметили. Россия получила технические средства для распространения информации в момент, когда основная масса ее населения находилась в догутенберговской эпохе. До начала ХХ века 90 % населения составляли неграмотные крестьяне. И даже если они часть времени проживали в больших городах, они и там сохраняли тип крестьянского мышления, с небольшими поправками на городской опыт. Не место описывать это подробно, но имеется в виду и восприятие пространства, и отношение к семье, к обществу, тип телесности и прочие антропологические характеристики. Революции ХХ века — промышленная и социальная — прежде всего изменили темп изменений. Слом привычного произошел быстрее и радикальнее, чем в остальной Европе. На жизни одного поколения внешний мир огромного количества жителей России полностью поменялся, так, что стал представляться как бы и не совсем реальным. Ведь физиологически человек, со своими привычками к еде, отдыху, сексу, ритму, остался прежним, но его выдернули из привычного распорядка и вставили в сюрреалистический, с его точки зрения, новый мир. Техническая революция властно вторглась в привычное культурное пространство и за два десятилетия поменяла все. Вспомните, как Станиславский (очень чуткий к важным процессам социума) начинает свое повествование: «Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, дормезы, эстафеты, кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникали в России железные дороги с курьерскими поездами, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны — проволочные, беспроволочные, радиотелеграфы, двенадцатидюймовые орудия. Таким образом, от сальной свечи — к электрическому прожектору, от тарантаса — к аэроплану, от парусной — к подводной лодке, от эстафеты — к радиотелеграфу, от кремневого ружья — к пушке Берте и от крепостного права — к большевизму и коммунизму. Поистине — разнообразная жизнь, не раз изменявшаяся в своих устоях».

Удивляет только отсутствие в этом подробном перечне одного важного медиума — кинематографа. А ведь кино с его жизнеподобием очень сильно повлияло на представление о мире, не только в России, но и везде. Видовые фильмы сделали возможным для обычного человека увидеть самые экзотические страны. Игровые — дали возможность впервые в истории наблюдать, как другие люди ведут себя в быту: едят, моются, одеваются, целуются, сражаются, любят, ждут и пр. Не условно, как в театре, даже реалистическом (хотя такой театр в России был очень популярен в конце XIX века, причем театр драматический, представляющий «сюжеты из жизни»: «Когда ты забываешь, что это актеры, хотя хорошо их знаешь, а кажется, что ты видишь кусочек настоящей жизни и переживаешь за персонажей!»), а как в настоящую замочную скважину. Визуальный пример действует сильнее всего, а на неграмотных и полуграмотных людей особенно, рациональное восприятие в этом случае почти устраняется, остается только чувственное. Формируется привычка эмоционально реагировать на все, что не связано с личным опытом. С 30-х годов ХХ века в Советском Союзе происходит эксперимент космического масштаба — массовое сознание, массовая культура формируются под тотальным контролем партийной идеологии, которая интуитивно опирается на ксенофобию крестьянского сознания, на укорененный страх другого, деление мира на своих и чужих и на подсознательное стремление к комфорту. Партийные идеологи интуитивно выбирают самую простую и самую доходчивую форму воздействия. Писатель Вересаев вспоминает, как велась пропаганда во время русско-японской войны: «В витринах магазинов ярко пестрели лубочные картины удивительно хамского содержания. На одной огромный казак с свирепо ухмыляющеюся рожею сек нагайкою маленького, испуганно вопящего японца; на другой картинке живописалось, „как русский матрос разбил японцу нос“». Лубочные картинки сменились на кинематографические — форма осталась прежней, лубочной, однако уровень трансляции этого лубка сильно расширился. Массово стали воспроизводиться самые «народные», то есть самые глубинные, яркие и доходчивые формы, которые рассчитаны не на рациональное, а на эмоциональное восприятие, поддерживая главное — комфорт воспринимающего.

Основные общественные институты предыдущей формации с ее культом просвещения, в царской России слабые и не самостоятельные, в СССР были разрушены, так что преград в виде научной экспертизы и научных дискуссий, авторитетов и репутаций почти не осталось. Именно поэтому в СССР с такой легкостью распространялись всякие антинаучные теории, типа учения Лысенко, и с легкостью изгонялись сложные гуманитарные науки: право, социология, генетика, психоанализ, зато наглядно доказываемые и практически применимые — инженерия, прикладная физика и математика — были признаны царицами наук. Однако редкие сохранившиеся в СССР от дореволюционной России институты старой культуры — театры, музеи, научные сообщества, общественные организации — хотя и подверглись трансформации, стали маломощными и зависимыми, но в силу своей структурной оппозиции к новой власти пользовались особым почетом у наиболее развитой части населения, получившей звание советской интеллигенции.

Уважение к печатному слову, к книжной мудрости, то есть к дотиражным средствам массовой информации, стало частью сопротивления государственному насилию, которое связывали с примитивной и эмоциональной пропагандой. Постепенно в моду снова вошли библиотеки, театры, музеи, внешние признаки образования. Советская интеллигенция окончательно оформилась в 1950-е годы, как раз тогда, когда в мире был объявлен визуальный поворот, переход от условности к наглядности, распространение через телевидение и кино общих знаков, картинок, моделей восприятия. Советская интеллигенция сопротивлялась этому новому представлению о мире, радио и телевидение представлялись не благом, скорее — подвохом, а то и врагом, ибо через технические средства шла идеологическая обработка. Культурный консерватизм укреплялся под влиянием новых развлекательных жанров, слово «массовое» превратилось в ругательство, а альтернативу пропаганде видели в авторском, сложном, недоступном широкому зрителю искусстве. Сначала у советской интеллигенции было намерение воспользоваться техническим прогрессом для развития масс, распространять через них книжную культуру, возвращая мир к идеалам XIX века. У некоторых это получилось — и так сложилось советское искусство 60–80-х годов, не тотально проникающее, но влиятельное, окормляющее довольно значимую группу населения, в руках которой был контроль над образованием и производством культурных продуктов. Но когда в 90-е годы цензура рухнула и границы для мировой информационной волны открылись, оказалось, что привить этому потоку правила и нормы прошлого не получается (а получиться и не могло, у массовой информации свои нерушимые законы, она реально устроена иначе, чем иерархическая книжная культура), и мы прокляли массовую культуру, обозвав ее низкой. Это привело к печальным последствиям. Снобистски игнорируя массовую тиражную культуру с ее особыми законами, интеллектуальное производство в России поставило на старые каналы распространения — книги, библиотеки, театры, музеи. А после удивлялось падению тиражей, посещений, уменьшению залов, отсутствию у молодого поколения общего культурного контекста.

В сущности, с середины 90-х, когда и в Россию пришли современные средства технической воспроизводимости, такие как интернет, цифровое ТВ, игры, то есть современные и мало изученные у нас каналы информации, производство общенационального интеллектуального контекста остановилось, зато пропагандисты и рекламщики охотно взялись за окучивание массового сознания, опираясь на уже существующий западный опыт. Не случайно все самые дикие сегодняшние телешоу — кальки с западного, в основном американского ТВ, работающего, как и рассказывали нам левые художники поп-арта, с коллективным бессознательным.

Российский социум, в реальности состоящий из множества групп, не представленных или мало представленных в общественном пространстве, объединился в сфере топовой массовой культуры, формируемой привлекательно простыми визуальными представлениями. Дети с удовольствием смотрели уже международные хиты, взрослым же, чтобы особо не напрягаться, сунули пустышку советской массовой культуры (с ее песнями о главном, популярность которых удивляет до сих пор). В результате молодое поколение сегодня лучше чувствует себя в мире, чем в России, пропасть между старшими и младшими увеличивается, а общего становится все меньше. Зона комфорта у старших пролегает внутри позднесоветского дискурса, времен холодной войны, там есть устойчивые фреймы, которые помогают понимать реальность. У молодых, сформированных на чужой, то есть не имеющей продолжения в их практическом опыте, массовой культуре, возникает диссонанс, наиболее способные уходят, как в монастырь, в узкую нишевую сферу, в кротовые норы альтернативы, и страдают от невозможности самореализации. Менее разборчивые радостно купаются в волнах Тик-Тока, оторвавшись от реальности.

Сегодня постаревшие представители советской интеллигенции страдают от невостребованности (и так хорошо себя чувствуют в эмигрантских анклавах, где время действительно остановилось на паузе и где они являются важной психологической поддержкой тех, кто переживает стресс от смены среды). Но как бы мы ни сопротивлялись, изменение технологии коммуникации приведет нас к изменению структуры контента. Эмоциональность, нестабильность, быстрая смена повестки, информационный шум, постоянная смена позиций в зависимости от места в процессе общения — все это вызовы нового информационного пространства, от которого можно прятаться, но которым можно и управлять. Сейчас многие отказываются от самого понятия структуры, считая ее иерархичной, постколониальной, делая упор на рандомность, слабую организацию или — что, на мой взгляд, более разумно — на горизонтальные связи. Текст становится метатекстом, теряет авторство, конечность, твердую форму, положение в пространстве и времени, тем не менее подключая новых пользователей и участников.

Конечно, протуберанцы изменений, о которых нас предупреждали русские авангардисты, итальянские футуристы, австрийские дадаисты и прочие провозвестники нового типа культуры, сегодня смущают, волнуют и иногда погружают в депрессию. Но человечество справится, найдет и форму, и новое содержание, включив в процесс культурного производства миллиарды своих членов. В том числе и в России. Просто сейчас нам трудно себе это представить.

«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? И ЧТО Я В СВЯЗИ С ЭТИМ?»

Я думаю, что мы живем в особый момент. Где-то в интернете подцепил фразу: «У каждого, кто сейчас живет в этой стране, появилась судьба». Я не могу широко фиксировать это время, я фиксирую что-то в сфере моих профессиональных интересов, фиксирую — что это за судьба и как событие влияет на человека. И никак не могу перестать удивляться человеческой природе, которую время раскрывает. Если говорить на языке театрального разбора («зона центрального события», «перемена»), я часто оказываюсь в фантастическом удивлении: какие ресурсы включаются у человека. Извините за пафос, но это воздух, в котором я живу и пытаюсь найти простоту в этом пафосе, хотя все предельно банально, и извините за банальность: сейчас каждый складывает свою судьбу. У каждого она сейчас появилась, и вопрос — куда он ее положит, в какой карман засунет или отправит по почте. Или будет ежедневно заниматься своим делом. Конечно, сейчас время бросает определенные вызовы, и если вопрос ко мне — я стараюсь сохранить те принципы, которые были в нашем общем воспитании: семейном и профессиональном. Я очень часто вспоминаю базовую фразу моего мастера Леонида Ефимовича Хейфеца: «Что случилось? И что я в связи с этим?» Это грандиозно работает и по вертикали, и по горизонтали, и в театре, и в жизни. Конечно, важный вопрос — что случилось? Но самый главный — что я в связи с этим? Вариантов, конечно, миллион. Но я стараюсь оставаться человеком, хотя не знаю, что такое человек сейчас. Ты каждый день перечитываешь книгу, которую прочел в молодости.

Мне нравится, что «ПТЖ» не оставляет дело и свидетельствует о нас, когда каждый день дает что-то новое.

Я уже пару раз начинал писать про остановившееся время, но каждый день меняет многое (а то и час). Поэтому несколько раз приходилось начинать заново, потому что многое становится неправдой буквально на глазах. Так что даже странно (Т9 подсказывает «страшно») рассуждать на тему «Феномен остановившегося времени». Если это остановка, то что же тогда движение?

С одной стороны — да, наши планы рухнули, как мосты, пространство обитания сократилось еще сильнее, чем в карантин, свернувшись практически в точку. Но это внешние ограничения, которые не снимают активности во внутренней жизни, а, наоборот, ее активизируют, к Симеону Столпнику не ходи.

Ну и, конечно, это зрелище — парад оборотней от культуры. Это же невероятно. Сейчас мы каждый кажем свой истинный лик. Весь фейерверк хогартовских образин, снявших с себя обязательства выглядеть благопристойно… Глаз же не оторвать.

Конечно, очень не хочется жить в романе с продолжением. Такая плотность предлагаемых обстоятельств, такая нагрузка постоянной необходимости выбора перегружает каркас личности. Часто делается страшно, что каркас не выдержит. Это было бы страшнее, чем физическое умирание. Тем более жутко видеть личностную гибель многих близких и не очень.

Ну и страшно, конечно. За детей. Как-то даже стыдно перед ними, что вот мы довели реальность до такого состояния.

Театр сейчас странно себя ведет как пространство. Официальная верхушка айсберга в целом ведет себя так, как и положено ей. Но у меня всегда были сложные отношения с такими территориями производства театра. Это мне всегда больше напоминало промышленность, и мне всегда был ближе лабораторный формат. В нем сейчас и обитаю в основном. И мы продолжаем свои встречи, наработки. Часто онлайн, но работа идет. Было бы жаль потерять Лабораторию Нового Театра, Lusores, Инклюзион. В это столько уже вложено энергии. Столько наработок по эпосу, авангарду, анализу текста.

В целом мне кажется, что всходы нашей работы в нулевые, десятые появятся лет через пять. Напоминает исторически логику Серебряного века и двадцатых. Культура как мост над ямой войн и переворотов. Просто есть эти странные маятники российской истории. Масса вопросов к часовщику, который их запускал, но вот уже лет четыреста, как они машут туда-сюда, периодически снося все и вся.

Нам же посчастливилось пожить при некотором буме искусств. Давайте признаемся, такого обилия разнообразного и независимого искусства, проектов, направлений, школ, лабораторий, как в последнюю четверть века, Россия не знала почти сто лет. Под гнетом нарастающей энтропии в нашем мирке успели произрасти очень интересные и странные грибы. Пожалуй, только с официальным кино проблема, но зато какой пласт неофициального — разнообразного дока и прочая.

Сейчас даже забавно вспоминать театральные споры и конфликты прошлого десятилетия. Но сама возможность этих споров, такого количества направлений, точек зрения говорит о верном процессе. Живом. Сейчас невольное затишье — максимум контроля, миграции, исторический коллапс. Это время, когда вино должно перебродить. Дальше увидим.

Это не апокалипсис, конечно. Для апокалипсиса слишком пошлый саундтрек. Тут нужен, как у Копполы, The End Моррисона или Вагнер, как минимум. Но Вагнер сегодня последнее прибежище любителей блатняка.

Надо подождать и пережить. Хотел написать — выжить, но слишком патетично получается. Пережить. Вот хорошо — Пережить.

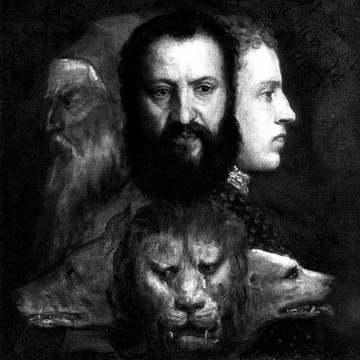

Мне кажется, работа с временем есть повседневная реальность театра, это его плоть и кровь. Трудное время, переходное время, безвременье — для театра вопрос второй. Первый вопрос: собственно время. Мне кажется, для понимания времени в театре может прийти на помощь древнегреческое различение двух явлений времени.

Одно — хронос, историческое время. Это река, которая течет из ниоткуда в никуда, которая в своем стремленьи уносит все дела людей и т. д. Другое — кайрос, мгновение. Кайрос, в противоположность хроносу, не имеет протяженности. Это всегда вспышка, гераклитова молния. В русском языке к этому понятию ближе всего слово «пора». Невозможно предвидеть, когда настанет пора — пора действовать, пора валить, пора не пора иду со двора.

Театр случается тогда, когда мертвящее течение хроноса (направление этой речки всем хорошо известно) удается прорвать тем самым «вот сейчас пора».

Это касается и больших вещей: пришла пора для этой пьесы, пришла пора списывать спектакль из репертуара. Касается и малых: произноси реплику, когда почувствуешь, что пора. Хороший звуковик никогда не считает «раз, два, три, четыре, пять, шесть — включаю», хороший звуковик нажимает на кнопку, когда уже пора. Не раньше и не позже.

В работе театра с временем нет морального аспекта, как нет и «исторического анализа». Театр знает, что подлинный смысл войдет в реплику сам, если между актером и репликой есть зазор. Мы так и говорим: дать время.

Почему в феврале 2021 года состоялась премьера спектакля «Юдифь» на украинском языке? Что, мы с Катериной Таран анализировали политическую ситуацию, исторические предпосылки? Нет, просто пришла пора. Помните, герои безумного чаепития поссорились с временем, потому что их пение «позволяло убить время»? Время обиделось на них и навсегда ушло, и теперь у них вечный файфоклок, порапитьчай. Такая анти-пора.

Если нам удается не «убивать время» на своих репетициях и спектаклях, то в пОры нашего делания театра может войти порА.

И еще. Для спектакля «Лес. Книга», где мы вместе со зрителями сочиняем несуществующую книгу Владимира Бибихина о театре, я написал такой вот фрагмент — он тоже о времени.

В театре хорошо сделано то

что можно повторить много раз

актер может хорошо сыграть

то что он много раз повторил

repeat

repeat

репетируй

тогда будет что-то не просто живое

а настоящее

мы в театре знаем

что настоящее живое —

то что можно повторить

сделать много раз

ночью разбуди

сделаю

почему мы рвемся в театр

да вся жизнь из живых моментов

зачем вам театр

а вот нет

дело не в том что нам покажут артисты

а в том что

театр это умеет

входить в одну воду

в кино же не так

в кино

дубль украден у мгновения жизни

«У МЕНЯ БЫЛО» говорит оператор

схвативший

это мгновение

мгновение живого

фильма еще нет

но удачный кадр уже в прошедшем времени

«у меня было»

как в том анекдоте

мужик, у тебя все было

кино — это сон который удалось запомнить

во всех деталях и красках

как никогда не получается в жизни

и поэтому кино — чудо

мы благодарны ему за умение помнить

кино — это завороженность воспоминаниями

а в театре

на удачной репетиции в театре говорят

даже не «ЕСТЬ»

говорят — «БУДЕТ»

кажется, я понял что надо делать

потом

живое сейчас

это надежда на настоящее потом

вернее

я остро переживаю свое настоящее

потому что у меня

вдруг появляется будущее

никто не знает что он будет делать ПОТОМ

кроме актера на удачной репетиции

потому что он действительно знает

это не шутка

у актера появляется будущее

и это будущее — в надежде вернуться сюда

где я уже был

Что актер ищет на репетиции?

Моменты в которые можно вернуться

Я откуда-то знаю

что по-настоящему можно прожить лишь то

что уже было

по-настоящему оказаться там

где уже был

Или же

открыть то место

где можно будет бывать

Для меня размышления Быкова (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА) о времени не столько глубокомысленны, сколько многословны. Я не очень понимаю магистраль его мысли. В чем она? В том, что распалась связь времен? Ну, видимо, так. Это было сказано и до Быкова (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА). Бывали периоды в истории, когда эта связь распадалась, такой процесс происходит и сегодня. В каком времени я живу? В этом же самом, трудном, хаотичном. И театр живет в таком же времени. Если радость на всех одна, то и беда одна.

Мысль о том, что если нет движения времени, то нет и взросления, мне кажется словесной эквилибристикой, я этого не вижу. Люди не только взрослеют, но и стареют. Все как положено, по Павлову и по его собаке, все в рамках физиологии и психофизиологии человека.

Если же говорить о ценностях, то они остались прежними: жизнь человеческая, которая не должна обесцениваться; еще какие-то краеугольные камни бытия — дети, любовь. При этом общность этих ценностей, с моей точки зрения, только декларируется. У человеческого населения ценности разные, одни мне нравятся, другие нет. Так было всегда, и я стараюсь придерживаться своих ценностей и ориентироваться на них. Они схожи с ценностями русской классической литературы и европейской цивилизации в лучших ее образцах. Таких, как Чехов, Толстой, Шекспир, Хемингуэй, Фолкнер, Маркес, Фуэнтес и так далее. Все это как было, так и есть, с поправкой на «гарнир» из времени.

Для меня нет ничего уникального в сегодняшнем времени, ничего такого, чтобы сказать «ах, такого не было никогда», — я такого не чувствую, бывало и хуже, и страшнее, и причудливее. Я никогда не думал, что время легкое и определенное, ни в 1990-е, когда начинался и «ПТЖ», и чуть позже НДТ, ни потом. Тогда, в силу возраста и других объективных причин, я не понимал, чем чреваты 90-е. Так и никто не понимал, кроме единиц. Легкость или тяжесть времен трудно сравнивать, времена временам — рознь. Но времена, которые чреваты рисками для множества человеческих жизней, — это самые страшные времена. Потому что риск человеческой жизни сопряжен — неминуемо при массовых рисках — с потерей и крушением нравственных ориентиров. И сейчас это, к сожалению, так.

Я, при всем уважении, не могу согласиться с тезисами Дмитрия Быкова (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА). Я — маленький «частный» человек и эту свою «маленькость» и «частность», интимность жизни считаю главным достоянием. Ибо главная наша задача на этой земле, по моему мнению, вовсе не лежит в социальной плоскости. У каждого из нас своя борьба за собственную душу. Необходимость растить ее, эту душу, развивать, познавая мир, отвечая на прoклятые вопросы бытия: в чем смысл жизни, любви, пути… И у каждого из нас ответы могут быть своими, индивидуальными.

Все во мне восстает, когда я слышу разговоры о том, что нам недостает «общей идеи», объединяющей общество. Напротив, ценностью я считаю возможность для каждого не быть частью целого. Единственными подлинными ценностями я считаю неприкосновенность каждой жизни, свободу: слова, мысли, самоопределения, способа жизни. С очень важной оговоркой: эта свобода должна заканчиваться там, где она посягает на свободу другого человека. Не «оскорбляет чувства», то есть попросту вступает в полемику, но реально ограничивает свободу другого. То есть, в идеале, подлинное уважение к иному, не созвучному твоему, способу мысли.

Мы, со многими оговорками, прожили тридцать счастливых лет. Лет свободы мысли. Увы, с каждым годом это уважение к человеческой свободе все более скукоживалось. Но такого свободного времени Россия не переживала никогда за всю свою историю. И это были сложные времена. Прошу прощения за пафос, времена «постмодерные», действительно разобщенные: времена, в которые могли свободно спорить разные правды, существовать параллельно. Я повторяю, постепенно свобода эта все более и более объявлялась вне закона, маргинализировалась. Само слово «либеральный» обрело вдруг оскорбительные коннотации. Хотя именно оно — прямой перевод слова «свобода». И либеральные ценности и есть ценность каждого человека, уважение к каждой отдельной человеческой личности.

«Постмодерные» времена — времена сложные. Только сложность ценна, она позволяет человеку быть сложным, решать сложные экзистенциальные вопросы.

Сейчас, на наше горе, наступили времена беды. Это времена простые. Все разделено на черное и белое. На своих и чужих. Времена, в которые есть внятное добро и зло. Жить в эти времена страшно и мучительно. Жить СЛОЖНО, каждый день ставит тебя перед моральным выбором. Но СЛОЖНОСТЬ человеческой личности редуцируется. Правда становится очень простой, очевидной. И вопросы, которые занимают головы людей, вопросы выживания: совести, страха, конформизма, сохранения человеческого лица. Но не вопросы познания. Искусство в это время становится почти бессмысленностью. Ибо утверждать очевидное — тавтология. А любые сложные вопросы меркнут перед общей бедой. И все, что каждый из нас созидал годами, рискует рухнуть.

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые» — чудовищное заблуждение Тютчева, на мой вкус. Он-то прожил свой век в достаточно мирные и спокойные времена. И размышлять об этом «со стороны» совсем не то, что оказаться в эпицентре «роковых минут».

«…ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОДЯТСЯ К ДЕМЕНЦИИ»

Я очень близок был по крайней мере с десятком особенных людей. Это поколение моих родителей. Они родились в начале 1920-х, примерно 100 лет назад. Прошли сталинские лагеря, войны, голод. Эти люди почему-то отличались остротой ума и памяти. До последней черты.

Один из них — Юрий Николаевич Чумаков, филолог круга Лотмана, Егорова, Вацуро, Бочарова, — был моим самым близким другом до своей смерти в 2015 году. Он вернулся из лагеря в 1950-х. Я познакомился с ним в 1985-м.

Так вот, до финиша, а ему было тогда девяносто четыре, отличался он от нас всех особым чувством времени — он знал каждый день своей жизни. Знал очень чувственно, не математически.

Идя со мной по Пушкинской улице, мог вспоминать: «…знаешь, что было 42 года назад в этот день здесь, за этим окном?»

Или, прощаясь со мной на вокзальной платформе: «Ты не прав, мы сидели 17 лет назад этим вечером не в макетной ТЮЗа, а у тебя на Загородном и пили венгерское „Бычья кровь“, две бутылки».

Меня всегда радует в моих друзьях то, что я на них совсем не похож. Я все путаю и помню все обрывочно.

Иногда во сне, примерно в пять утра, перед тем как открыть глаза, я вижу Ю. Н. Ч., как будто он жив. В последний раз это было в день его рождения.

В такого рода снах иногда и разное другое мелькает, например, про театр. «Мы созданы из вещества того же, что наши сны».

А когда-то Ю. Н. Ч., между прочим, предвидел и эту дыру, в которой мы все сейчас. «Казалося, ну ниже нельзя сидеть в дыре…» (А. К. Толстой, «История государства Российского»). Сейчас продолжение…

P. S. Все думают о том, что будет, но я не предсказатель. Но! Случай в метро был. Лет десять назад. Пожилая женщина с остреньким лицом шепчет мне в ухо: «Простите, Вы — Глоба?» Я не понимаю. Еще раз: «Вы Глоба?» Наконец понял. «Да никакой я не Глоба!» Она, жарким шепотом: «Нет, нет, Вы — Глоба, но не хотите признаваться!»

Я плоховатый зритель — наелся театром в юности, в последнее время ходил в него редко и все больше по старой памяти и старым адресам: фоменки, Табакерка, Бородин… Так что о тенденциях судить не могу. Что же до времени, то никакого одного на всех времени, строго говоря, не было даже в самые идеологически заточенные времена. Мои деды-бабки с рабфака и их современник Мандельштам могли ехать в одном московском трамвае, но я с трудом представляю себе их в одном ощущении эпохи.

Постсоветская дыра на месте идеологии привела к естественному (и до 24 февраля вполне безнаказанному) расползанию в клубы по интересам, политическим и эстетическим. Общая акустика давно исчезла. В реакции на спектакли «Современника» или Таганки канализировалась (отсутствовавшая) общественная и политическая жизнь — их обсуждение всегда выходило за цеховые рамки. Сегодняшний Богомолов (или кто там еще на слуху) — в любом случае, просто фокус-покус, попытка хайпа. И даже самый лучший спектакль — только спектакль, кажется.

Впрочем, последний спектакль «Гоголь-центра» стал именно общественным явлением, — но это уже совсем не про театр. Это был в чистом виде несанкционированный митинг…

А общего времени у нас сегодня нет совсем — нет общих представлений не только о желательном направлении движения, но уже и о добре и зле. Постмодернизм рулит.

Мир за пределами родимого Отечества тоже заметно съехал с глузду, что парадоксальным образом примиряет с местным ментальным распадом.

Что до меня, то и в нравственном, и в эстетическом отношении я, как ни смешно это звучит для меня самого, — видимо, консерватор: мои понятия о добре и зле очень незамысловаты, а представления об идеальном драматургическом тексте по-прежнему находятся в диапазоне от Чехова до Мрожека.

КАКОЕ, МИЛЫЕ, У НАС ТЫСЯЧЕЛЕТЬЕ НА ДВОРЕ?

Для меня 24 февраля 2022 года резко разделило жизнь и время на до и после. И отстраненно рассуждать о том, кончилось для нашей страны историческое время или просто застыло, я не в состоянии. Оставим это философам и историкам, у них точно лучше получится. Мое восприятие событий не рационально, а эмоционально: главным желанием было бежать от того, что считаешь несправедливым и неправедным. Это и было сделано, благо такая возможность существовала. И весь март и весь апрель я с болью смотрела на записи в своем ежедневнике — там были отмечены спектакли «Золотой маски», которые я должна была увидеть и которые так тщательно отбирала, советуясь с прекрасной Таней Тихоновец, возглавлявшей тогда экспертный совет. В той прошлой жизни у нас было много хороших спектаклей, хороших критиков и настоящая «Золотая маска», которой театральное сообщество в большинстве своем безусловно доверяло. Не то теперь, когда лучшие спектакли снимают с репертуара и конкурса, а многие главные театральные люди уехали. В то счастливое и, боюсь, навсегда ушедшее время я лично вовсе не разрывалась между разными эпохами и историческими периодами. И мое личное время было абсолютно созвучно печалям времени реального — вспомним хотя бы нашу солидарность во время суда над Кириллом Серебренниковым, Софьей Апфельбаум и Алексеем Малобродским — или его радостям, будь то спектакли того же Гоголь-центра или работы Жени Беркович. В том времени была не только «Маска», но и замечательные фестивали — «Территория» и NET, которые каждый год позволяли нам быть в курсе новостей и тенденций мирового театра. Надо ли напоминать о том, что теперь границы на замке и отечественная сцена оказалась в таком плачевном положении с точки зрения международных контактов, в каком не была даже в СССР. Только что в Париже видела блистательную «Мифологию» Анжелена Прельжокажа, где герои древнегреческих мифов и предупреждают, и оплакивают тот ужас, который настиг Европу, — неслучайно в финале во все зеркало сцены взрывается атомная бомба. Прельжокажа нам всегда показывал еще один любимый фестиваль — «Дягилев P. S.», но продолжится ли эта традиция? В России был и есть великий театр, и никакие игры с известными буквами на отдельных площадках здесь ничего не изменят. Если по чему я и тоскую отчаянно, то по возможности (а теперь для меня, как и для многих соотечественников, невозможности) увидеть новую «Чайку» Льва Додина, о которой сказано уже столько прекрасных слов. Пока работают Лев Додин, Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Алексей Бородин, Сергей Женовач — список продолжите сами, — этот театр будет жить, не прогибаясь ни под какие новые времена и их веяния. И будет поддерживать своих постоянных зрителей и воспитывать новых — а значит, ниточку культуры не оборвать и, возможно, она и станет той нитью Ариадны, которая выведет всех нас из лабиринта Минотавра. А вот Дмитрий Крымов — безусловный хедлайнер последних театральных лет — уехал из России и создал теперь свою Лабораторию в Нью-Йорке. Каким было театральное время в его блистательных «Костике» или «Дон Жуане. Генеральной репетиции»? Конечно, можно говорить о том, что «Основы культурной политики», которые горячечно зачитывал живодер Шамраев, или рухнувший в финале мир Режиссера обещали недоброе и предвидели катастрофу. Но вовсе не это там было главным. Нина в той «Чайке» носила мини и выступала в электричках, но я не припомню другого спектакля по этой пьесе, где отношения между главными героями вызывали такую бурю эмоций и воспринимались как откровение. Вечная любовь — не зря ключевая сцена шла там под Азнавура — или есть на сцене, или ее нет. Вечная музыка — не зря открытием крымовского «Дон Жуана» стала фонограмма, органично соединяющая Моцарта и шлягеры семидесятых, — или звучит в театральном зале, или там пустота. И сам этот наш хрупкий, придуманный, с гримами и костюмами, суетой и нечеловеческими усилиями, с призрачным и загадочным мерцанием, мирок — он что, имеет отношение к учебнику истории? Для меня точно нет. Хотя он и обладает огромной силой — я в это верю — и способностью исцелить, утешить и возродить. В общем, я за Театральное Время — то, которое неотменимо, неубиваемо и выживало в самые тяжелые периоды мировой и отечественной истории. Ему и стоит служить.

Мы все живем в одно время, с ведущим предлагаемым обстоятельством, каждый из нас по-своему взаимодействует с этим эпизодом нашей жизни — и никому не избежать этого взаимодействия и сотрудничества с временем. Даже если сменить пространство и уехать в Австралию — с временем придется вступать во взаимоотношения. Разве что вот вчера говорил с одним монахом, у него незарегистрированный монастырь, он примет — и можно жить там, заниматься своей душой и вечностью, а не настоящим временем. А по-другому — никак. Мало того, это время не минует ни стариков, ни детей, ни больных, ни здоровых, ни начальников, ни подчиненных.

Наверное, сейчас, когда театр непосредственно вступил во взаимоотношения с пространством и временем и мы слышим в новостях о всяких «структурных модернизациях», — наверное, жить кому-то будет легко и понятно, кому-то — больно, а кто-то найдет способ параллельного художественного существования, что тоже возможно. Можно же найти параллельный путь и нормально, содержательно прожить. Можно заниматься Чеховым, например. Вот мы работаем над «Палатой номер шесть», где речь — о наших внутренних человеческих проблемах, там близко нет правительств и президентов, а есть люди, которые ежедневно ходят на свою работу и которые не всегда свою работу делают хорошо. И это безумие, если речь идет о медицине, педагогике или авиации. Можно заниматься Чеховым, Горьким, Леонидом Андреевым, Гоголем… Сейчас в Нижнем буду делать современную прозу Дмитрия Данилова, роман «Саша, привет!», обнаружив в ней зеркальное отражение нашей овечьей сущности, эта проблема меня задела…

Свое внутреннее время ежесекундно не ощущаешь и не оцениваешь. Скорее всего, всегда я узнавал о своем внутреннем времени из ваших строчек и публикаций: вот он от времени отстал или, наоборот, кружным путем оказался в компании сегодняшних деятелей.

А историю нашу со всеми аналогиями мы проживаем впервые — и для нас она оригинальна и не имеет аналогий. Мы можем утешать себя или поддерживать себя тем, что когда-то в тех или иных формах это уже было, но прожить эти обстоятельства нам предстоит впервые.

СЛОЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Театр вообще работает только с одной категорией — это время. Все остальное — средства время понять, раскрыть. И артист — средство, и пьеса — средство, средства познания времени.

Вторая, очень понятная для меня, история — то, что по времени крайне тяжело двигаться.

Люди живут в том времени, в котором разбирались, в котором им было хорошо. Они его фиксируют и пытаются воспроизвести. Время, в котором были молоды, в котором имели успех, — потом они это время эксплуатируют. Зачастую видно, как режиссер застрял в каком-то времени и сдвинуться ему невозможно, потому что он боится упустить когда-то найденное, более того, он начинает трактовать другое время с точки зрения времени, в котором разбирался.

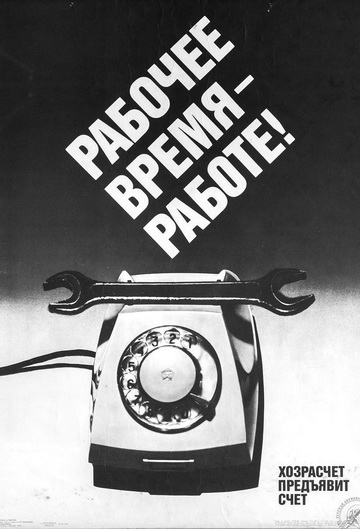

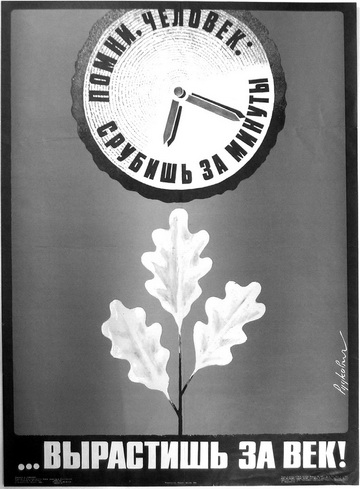

Третья, очень важная для меня, вещь — что наша страна живет в разных временах. В основном, конечно, это где-то середина XX века, но есть и XIX, и даже отчасти XVIII век. Поскольку страна большая и разная, где-то электричества нет, где-то еще общинные требования сохраняются внутри каких-то маленьких сельских конгломераций. Но надо понимать, что сосуществование разных времен — это бесконечные конфликты, потому что внутри одного комьюнити могут столкнуться XIX, XX и XXI века. При том, что у нашей страны непредсказуемое прошлое, по сути, отсутствующее будущее, а настоящего нет. И в этом тоже есть какой-то парадокс, потому что прошлое важнее настоящего. Мы все еще не можем разобраться, кто такой Иван Грозный и хороший Сталин или плохой. Хотя это уже не имеет отношения ни к чему, кроме того, что это тормозит время. Будущее, поскольку оно мифологизировано, — не формулируется. А настоящее тоже мифологизировано, его нет. Есть официальное настоящее время со своей терминологией и со своим языковым выражением (а это очень важно, потому что язык фиксирует время), и этим сейчас пользуется власть — фиксацией языка вымышленного мира. Есть язык страха, который копирует официальный язык, и есть прежде всего отчуждение от настоящего, потому что человек живет в очень локальном времени. Что происходит в стране и мире, его мало волнует: нужно ребенка собрать в школу, резину поменять, тещу на дачу отвезти, в общем — много дел. Это локальное время, оно не имеет каких-то глобальных связей с изменением мира, общества. Какая страна, какая история? Выжить бы в локальном времени.

Это у нас. В других странах я был как турист и не могу судить. Но помню, как однажды оказался в Париже, когда там была забастовка транспортников и все метро стояло, кроме первой линии, она механизирована. Не влезть ни в один автобус. И народ безропотно молчал и, давясь, ездил. И вдруг в одном из автобусов какой-то мужик стал возмущаться: когда все это кончится? Когда они перестанут бастовать, надоело уже… И народ его вытолкал вон. И все запели Марсельезу. Вот эта абсолютная солидарность с людьми, которые добиваются справедливости и прав, меня поразила.

На Западе есть такое явление, как «Драма памяти», занимающаяся ревизией памяти. Но все-таки это европейская история. На большом фестивале в Чили из стран Латинской Америки не было никакой классики, никакой драматургии 50–60-х — только современная драматургия. Никакой ревизии колониального прошлого нет, оно откинуто. К чему обращаться с ревизией, когда все кончилось и уже все оценки даны? У нас в России не даны оценки! Шутка про непредсказуемое прошлое — не вполне шутка. Иван Грозный — герой или не герой? Для татарского населения он герой или не герой? Это тоже надо понимать — у нас многонациональная страна, и к колониальным историям нужно выработать отношение. Подпольный взгляд и оценка рождают кривотолки, сопротивление и спекуляцию — на национальных, на исторических темах — на чем угодно. Поэтому, конечно, эта историческая неопределенность, несформулированность, подстройка под новую идеологию ближайшего руководителя дезинформирует людей. Все манипулируют, потому что понимают, насколько это легко. Люди говорят все время об идеалах, а преследуют интересы. Интересы — это наше все. Поэтому любое прошлое должно служить нашим интересам.

В театре тоже кто-то занимается манипуляцией, кто-то — сопротивлением. Поскольку это не вопрос анализа происходящего, а попытка защитить свое мировоззрение. Но когда ты защищаешь хоть какое-то мировоззрение, все равно получается: ты за красных или за белых, получается двухцветный мир. А в цветном мире мы путаемся. Это является самой главной приметой сегодняшнего времени для меня: люди хотят, чтобы было все просто. А уже все сложно. И никаких простых решений не будет. Все очень сложно, гибридно, путано, манипулятивно. Куча фейков, интересы разных кланов. Мир путается и языково запутывает других. В этом надо разбираться, анализировать, с этим надо вступать во взаимоотношения, а люди говорят: так вы мне скажите — все-таки за красных или за белых. Это и есть проблема. Упрощение. Мир не хочет сложных идей, сложных людей.

Если говорить обо мне, то, конечно, поскольку я работаю с молодыми режиссерами, то совершаю движение по времени, учусь понимать их язык, реакции и оценки. Молодые грызут все, включая железо. Это школа. Сейчас приехали в Питер два молодых режиссера. И всякий раз, когда я с ними разговариваю, я поражаюсь каким-то открытиям внутри материала, который они предлагают, или внутри трактовки материала. Несколько лет назад Коля Русский сделал эскиз «Варшавской мелодии», где Виктор, которого когда-то играл Михаил Ульянов, выходил в коротких штанишках, он был несостоявшимся мужчиной. Это на войне он был героем, а в мире он растерялся и проиграл все — женщину любимую не получил, ничего не сделал, остался несчастным человеком, и это взгляд молодого человека на то, что нам казалось обстоятельствами: Сталин, эпоха, которая их разлучила. «Не эпоха их разлучила, — говорит мне Коля Русский. — Он просто трус». Вот и все. Они видят так! Для чего искусство — чтобы я привычные вещи увидел заново, чтобы я их пережил. Ваня Вырыпаев с этим и работает, рассказывает базовые вещи новым языком. И когда он говорит со сцены «не ссы», вдруг человек понимает: не надо ссать. Когда в другой пьесе ему говорят: «Не бойся» — он не слышит. Найдена новая лексика. В этом и есть одна из задач искусства — чтобы оживить все эти базовые ценности. Почему драматургия не возникает в революционные времена? Потому что не устоялись ценности, непонятно, куда бежать. А потом, когда начинается стабильность, возникает понимание того, что уже поменялось отношение к девственности, семье, смерти, к похоронам. Какие-то вещи, которые сопровождают человека всю жизнь…

Расцвет «физикал театр», современного танца связан с разочарованием в языке — язык врет, а язык тела врет меньше. Но сейчас выясняется, что тело тоже может врать в силу массовости явления. Но язык, конечно, фиксирует время. Достаточно взять последнюю пьесу Ярославы Пулинович «Житие Федора Ивановича». Там три поколения женщин в одной семье: бабушка, дочка, внучка — и три разных языковых пласта. Мама говорит в системе новой этики и травмы, девочка говорит на молодежном сленге, бабушка — литературным языком. Лучше всего это ощущение времени, разности поколений передано в одном из эпизодов пьесы «Все будет хорошо» драматурга Ирины Васьковской. Там девочка звонит домой и говорит: «Мама, давай встретимся возле ночного клуба». Мама говорит: «Ну, это там, где раньше был гастроном». Бабушка: «Ну, где было бомбоубежище». Это биография времени, а современная драматургия и есть сгусток времени, она цепляет то, что поменялось, а мы еще не можем это ухватить. Например, травля в школе была всегда, как и дедовщина в армии. Но появилось слово «буллинг», и вдруг на него стали обращать повышенное внимание. Язык спровоцировал внимание к теме, которая всегда существовала, но была банальной. И это тоже языковое завоевание, на мой взгляд. Это одна сторона современной драматургии, языковая. А с другой стороны — конечно, в ней проверяется система вечных ценностей сегодняшним временем. Лучшая фраза, которую я встречал в современной пьесе за много лет, — это реплика в пьесе Юрия Клавдиева «Когти в печень — никто не вечен»: «Какая часть фразы „не убий“ непонятна человечеству?» И это правда. Мы сейчас не будем соединять человека и произведение… и говорить о Клавдиеве как человеке, тем более что на протяжении многих веков обсуждается, что первичнее — человеческие отношения или искусство? Сегодня новая этика провозглашает, что соотношение автора и его произведения должно быть безупречным. Но, ребята, это миф. Это опять новый жупел, чтобы высечь человека. Опять требование простых решений. Чтобы человек был октябренок, пионер и комсомолец и писал гениальные книжки. А если не совпало — мы тебя накажем. Человек сложен, мир сложен. Его надо воспринимать в системе сложностей и взаимодействовать с каждым элементом этой сложности — где принимать, где осуждать, где влиять.

С одной стороны, мир упрощает обыватель, который хочет просто сидеть на диване и пить пиво с сухариками. А с другой — упрощает сложный человек, представитель новой этики, который требует, чтобы мир был ему удобен. Все хотят, чтобы было удобно. В этом весь и фокус. Идет борьба за комфорт.

А сложный человек всегда был, есть и будет. Он форевер, навсегда. Хотя его уничтожают. Его всегда уничтожали. Его бьют, а он крепчает.

На русском языке слово «время» может подразумевать несколько понятий. Мы говорим о кантовском времени как категории сознания, оно позволяет делать мир различимым. Мы говорим иногда о времени как об истории, об эпохе. «В наше время, когда каждый третий герой, они не пишут стихов, они не шлют телеграмм, они стоят как ступени, когда горящая нефть хлещет с этажа на этажа», — спел Борис Гребенщиков (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА) о поколении дворников и сторожей. Когда человек говорит «у меня мало времени» — это третье значение. Много лет назад я был драматургом, и тогда меня эта тема времени чрезвычайно интересовала. Я написал пьесу «Внутренняя жизнь твердых предметов» и поставил ее в театре «Особняк». Там была сделана драматическая попытка как бы ухватить свое прошедшее время. Герой пьесы был моложе меня на сколько-то лет, «как бы я», он исчезал и уходил в недосягаемость, потому что я понимал, что я — не он. Это была попытка разобраться с тем, куда уходит детство, описать время, как я его чувствую, когда оно проходит сквозь меня, сквозь человека. Еще был в «Особняке» мой спектакль по Милораду Павичу и его «Хазарскому словарю» — «Лексикон», и в нем была замечательная фраза, принадлежащая этому писателю: «Время течет, а мы в нем стоим как в реке. А потом оно останавливается, и мы начинаем в нем вращаться». Получается так, что он этой метафорой сравнил текущее историческое время и время индивидуальное и показал зазор между ними. Поэтому, когда нам кажется, что в России время стоит колом, мы начинаем совершать какие-то энергичные телодвижения. Когда начинаешь двигаться внутри себя, то это условное движение заменяет застаивание временных обстоятельств вокруг.

Дальше был спектакль «Назову себя Гантенбайн». Там в начале каждой условной главы герой или героиня говорит: «Я представляю себе». Это было мнимое время, которое разворачивало сюжет как бы в представлении человека, и внутреннее время координировалось с внешним временем. Мне это тоже было очень интересно, потому что когда-то я у Кортасара прочитал, как он ехал в вагоне метро от одной станции к другой и о чем-то думал. И он продумал так много, что это не могло, конечно, поместиться в эти три минуты. Он удивился и даже представил, что есть какая-то петля, поезд останавливается в середине пути, внешнее время перестает течь и дает возможность внутреннему времени вот эту петлю совершить. Мне было очень интересно, как координируется время внутри и внешнее время, и «Гантенбайн» был отчасти с этим связан.

Но я не предлагаю актерам существовать в каких-то метафизических или философских парадигмах. Мы всегда занимаемся сюжетом. Например, в спектакле «Король умирает» есть реплика, которую написал Ионеско, когда королева говорит: «Ты умрешь через полтора часа, ты умрешь в конце спектакля». Здесь вопрос времени. Когда нам отмерено время, текущее время начинает приобретать эмоциональную окраску. Если мы ограничиваем время, мы тем самым обостряем предлагаемые обстоятельства. Если у нас есть отмеренное время, жизнь начинает течь по-другому. Каждая секунда имеет другое значение, другой смысл.

Или вот. Я ставил пьесу «Однажды летним днем», и мы говорили с актрисой, что такое «никогда». Там есть фраза: «Я больше никогда его не увижу», когда муж героини уплыл на лодке и не вернулся. У Фоссе возникают эти умонепостигаемые категории. То есть время перестает быть категорией сознания, когда мы говорим: «никогда» или «навсегда». Я просто не могу себе представить, что значит «никогда». Я могу себе представить очень отдаленное время, но бесконечность сознание с большим трудом принимает и к этим понятиям не адаптируется, и, когда оно не может к чему-то адаптироваться, оно начинает рефлексировать по поводу этих понятий. Наше с вами обыденное сознание охватывает ужас: «Как?! Не может быть, чтобы никогда». Клим очень здорово оперирует этими категориями бесконечности в текстах, он фиксирует это состояние страха, которое возникает, когда наше сознание не способно ухватить бесконечность или бесконечную удаленность времени или малость. Для меня это очень болезненная фраза: «Я больше никогда ее не увижу, я больше никогда…» Для меня это связано с печалью Виктора Драгунского, был такой детский писатель. Он написал «Денискины рассказы», я очень любил в их детстве и помнил почти наизусть. И там есть такой эпизод, как мальчик в цирке увидел девочку на шаре. Он пришел домой и сказал папе: «Папа! В цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре. Я таких маленьких и красивых никогда не видел». Он никогда таких не видел. И в этом «никогда» было такое открытие для меня, хотя я тоже был ребенок, но я понимал, что такое «я никогда не видел таких маленьких и красивых». Как только появляется это «никогда» в тексте, оно сразу дает импульс для каких-то особых, экстремальных психофизических состояний, которые потом мы используем с актерами в развитии сюжета. Так было с Фоссе. Это «никогда» всплывало очень мощно.

Еще интересный прием в театре — это флешбэк. Когда в силу возраста и какого-то нездоровья у меня вдруг возникли проблемы с оперативной памятью, моя супруга заметила, что у меня вдруг стали вскрываться какие-то отдаленные воспоминания. Я начал вспоминать какие-то детские впечатления, у меня это начало вспухать все, как в «Зеркале» у Тарковского, в каких-то картинках, полных звуков и цветов, я стал слышать и эти звуки, и запахи. Как только мы выходим из обыденной необходимости рефлексировать по поводу актуального настоящего, наш ум легко в эти флешбэки входит. Наш ум, как только перестает смотреть на настоящее, начинает с особым вниманием смотреть в прошлое. И для режиссера это тоже инструмент для работы с актерами. Конечно, можно сказать, что это возраст. Потому что в старости редко кто избегает такого периода мемуаров. Но писание мемуаров — тоже определенный механизм работы актера над ролью. Здесь есть время. Я должен писать в прошедшем времени: я сказал, я подумал. Это все в прошлом. Если я так организую высказывание, если завожу мое присутствие в сюжете, в новелле, я ее могу в таком ключе описать. Это очень помогает актеру удерживать в голове суть своего присутствия на сцене.

Но все же я думаю, что внимание к прошлому — не всегда связано с возрастом, это все-таки тип сознания, саморефлексия. Я крепкий старик, но, когда со студентами разговариваю, я вдруг забываю свой действительный возраст, я куда-то откатываюсь, разговариваю с ними на равных. Значит, время теряется. Значит, есть еще какое-то субъективное время, как я себя ощущаю.

Для меня время в театре течет по-другому. Я пришел работать в театр, когда мне было 22. Это сорок лет назад. И с тех пор я всегда знал, что есть особое внутритеатральное время. Когда я сижу в зрительном зале, у меня как бы душа начинает успокаиваться. Даже если спектакль не очень хороший. Для меня время там, в зале, начинает течь по-другому. Я от него не устаю, я от времени не устаю. И это тот театр, которому приятно служить. Когда я начал работать в театре «Особняк», в начале нулевых, я поставил пару спектаклей и ходил на все свои спектакли. Садился на ступеньки и смотрел. И не уставал. Я это делал не для того, чтобы кого-то проинспектировать, просто я там был в другом времени. Как пловцы, они прыгают в воду, и у них дистанция — сто метров, им надо доплыть до противоположного бортика, развернуться, приплыть обратно. И пока пловец плывет, для него время течет по-другому, это какое-то внутриводное время. Они по-другому себя чувствуют в воде. Что-то с ними происходит. И в театре тоже есть такой эффект, и это позволяло мне ходить в театры.

Для меня театр в его игре с пространством и временем, с категориями бессознательного был странным отдохновением. Вопрос не только в том, что существует категориальность или какие-то паттерны, описывающие время. Как церковь — место для вечности, там вечность поселяется и нет места для вчера, сегодня, сейчас, а время отсчитывается литургиями, так в театре тоже есть некая ритуализация времени. И в этом особом течении времени и сосредоточено самое главное ощущение театра.

В конечном счете Время — это способ, каким «присутствие» переживает свою временность. Это экзистенциональный ракурс, сводящий вместе все мои интуиции, для которых я искал форму на театре.

Поторопилась и прочла так: «у ПТЖ впереди тридцать лет». Что ж, подумалось мне, это звучит по крайней мере духоподъемно. Это вселяет радость. Это дает перспективу. Это хорошо сформулированный тезис, с которым хочется побыть некоторое время. Итак, на дворе ноябрь 2052-го, а мне 92 года. И вот из этой точки я смотрю на время: личное, настоящее и, конечно, прошлое, поскольку о будущем рассуждать мне уже как-то слишком самонадеянно. Первая половина ХХI века, как мы прожили ее? И когда наступил, перефразируя Анну Ахматову, «не календарный — настоящий» ХХI век? 3–4 октября 1993-го? 31 декабря 1999-го? 11 сентября 2001-го? В феврале/марте 2014-го? 23 февраля 2022-го? Надеюсь, оттуда, из 2052 года, мне будет виднее, поскольку настоящее очень уж худо поддается разумному анализу, трудно даже выделить приоритеты, значимые величины. Нет, ну оттуда я вижу, конечно, что вся та историческая гадость, что поднакопилась в первой четверти ХХI века, вся эта дрянь — это не что иное, как затянувшийся век ХХ, эти исторические эксперименты, которые ставили нечистые на руку граждане над ленивыми и наивными народами шестой части суши, и экскременты, которые они оставили после себя. А теперь-то, в настоящем ХХI веке, все чисто, нынче мы каждое лето празднуем День Освобождения и каждый отмечает его как хочет: кто-то сжигает чучело на балконе, а кто-то плавает вместе с большими рыбами в огромных аквариумах, расставленных здесь и там по городам и весям. И возможно оттуда, из 2052 года я увижу, как из первых двухсот номеров «ПТЖ» будущий историк театра по крупицам вытряхивает все то, что было написано об Артеме Томилове, как мы сейчас тщательно ищем презрительные замечания о Мейерхольде в номерах «Театра и искусства» за первые десять лет ХХ века. Да, он, бедный театровед, будет искать день и ночь, чтобы хоть что-то добавить к написанному об этом выдающемся театромейкере, первооткрывателе геймдизайнтеатра, имя которого известно теперь любому школьнику. И все уже прочно забыли не только о новой драме, но и вообще о драматургии, поскольку на сценах театров в течение спектакля выращивают теперь прекрасные и причудливые растения. Вот буквально, напряженно и безмолвно, публика в течение двух-трех часов наблюдает, как из настоящего зерна появляется росточек, побег превращается в кубический куст, затем он ощеривается пятью бутонами в форме додекаэдров и далее — взрыв — цветение. И все. И занавес. И аудитория настолько взволнована, что не может разойтись, молча осознавая увиденное еще по меньшей мере часа полтора… Да и сам журнал — это давно уже не бумага и слова, а гербарии — высушенные, снайперски размещенные части спектаклей-цветов.

Да, если «Петербургский театральный журнал» просуществует еще тридцать лет — это будет вау. И я смогу получить значительную прибавку к своей европейской пенсии (ведь жить-то мы будем здесь, в каких-нибудь соединенных штатах Северной Европы), продав на аукционе антиквариата первые десять бумажных номеров журнала. И свою трудовую книжку, вероятно, удастся на том же аукционе пристроить: у меня там есть запись, что я несколько месяцев проработала в «ПТЖ» корреспондентом в 1990-е годы. И вот я, видевшая рождение журнала в 1992-м, раздам многочисленные интервью о том, как они прожили свои срединные годы — в это бесконечно трудное для каждого из них и всей их семьи время.

Живи, «ПТЖ»! Живи, раз уже выжил. После тридцати жить, как известно, много легче, чем до.

Говорят — Башкирский национальный театр. Но он никогда не был в чистом виде национальным. Он был башкирский советско-национальный, и через национальное все равно проводилась идеология. Или шло что-то умилительное, в окружении березок. Чуть-чуть что-то позволялось Мустаю Кариму, позволялась игра в критику… Это одно время. Потом вдруг появился первый президент, объявили суверенитет — и мы все вспомнили, что не все люди братья, а татары — это татары, башкиры — башкиры. Это было совсем другое время, и театр был по-другому окрашен: все искали идентичность, чем мы отличаемся, на сцену пришли эпические батыры, повышающие национальную самооценку.

Сейчас смешанное время. Есть семьи, придерживающиеся национальных обычаев, называющие детей историческими именами и говорящие дома только по-башкирски. А есть семьи, где у советских родителей несоветские дети. Вот у меня мама немножко советская, чуть что — 41-й вспоминает… Ощущение, что что-то заканчивается, что-то должно начаться. Но что?

Мое личное время? Всегда было ощущение, что я должен был родиться до революции и непонятно, почему я живу сейчас. При этом я ощущаю себя каким-то несчастным поколением, когда встречаюсь с одноклассниками: Брежнев умер, развал СССР, голод, 90-е, дефолт, теперь пандемия и СВО. Но в этом бардаке сохранялось ощущение свободы. Сейчас изменилась не только цензурная ситуация, изменился зритель, он стал каким-то «домостройным». Все хотят позитива. Мне не слишком близок был и период чернухи, но сейчас другая крайность, никто не хочет проблем. Ставим национальные мелодрамы. От нас хотят возврата. И вот что делаю я. В 1970 году у нас шел спектакль «Красный паша» по ооооочень плохой пьесе о Кариме Хакимове, дипломате из маленькой башкирской деревни. Но он знаменит на весь мир тем, что был консулом в Саудовской Аравии, и он смог как мусульманин подружиться с королевской семьей, и считается, что даже Зорге — менее разведчик, чем Хакимов, который смог завербовать первое лицо другого государства. И король Саудовской Аравии от англичан повернулся лицом к СССР. Но в 1937-м Сталин решил делать социализм в отдельно взятой стране, которой не нужны все эти восточные бедуины, — и Хакимова вызвали в Москву. Король уговаривал не ехать: по его каналам было уже известно, что Хакимова должны расстрелять. Но тот поехал на родину — чтобы объяснить, разобраться. И когда его в 1937-м расстреляли, саудовский король выгнал из страны дипмиссию, разорвал с СССР все отношения вплоть до 90-х годов и снова повернулся к Англии. А через четыре года там нашли нефть… Это — о роли личности в истории. В прошлом году нас обязали поставить ту старую пьесу, потому что новый глава республики возрождает забытых героев (у прошлого президента Рахимова героем был Салават Юлаев, но сейчас он почти под запретом, потому что вместе с Пугачевым шел против императрицы, а нужны герои, служившие целостности СССР). И вот нас обязали «реанимировать спектакль» 1970-го. Как? Анахронизм. Я ходил в министерство, доказывал, что это невозможно, вообще — актеры умерли…