В том же Театральном музее, только в главном его здании на пл. Островского, в кабинете последнего директора конторы Императорских театров Владимира Аркадьевича Теляковского идет спектакль «Красный фонарь», названный «эпистолярным действом». Нам показалось правильным порассуждать о нем именно рядом со статьей Н. Песочинского и на фоне выставки — со всем богатством погружения в Серебряный век. И в форме эпистолярия…

А. Синяев. «Красный фонарь».

Режиссер Дмитрий Крестьянкин, художник Александра Мошура

М. ДМИТРЕВСКАЯ — Е. СТРОГАЛЕВОЙ

Привет, Лена!

Как я хотела спектакля о Теляковском, сыгранного в его кабинете, когда бежала на встречу c Вамив наш любимый Театральный музей, где теплои уютно, где ты защищен от ветра и темнотыноября-22 всей театральной культурой начиная с 1756-го…

Я хотела этого и из-за самого Теляковского, и из-за того, что имя Дмитрия Крестьянкина все больше овладевает театральными умами, а я ничего не видела, но от своих студентов уже много раз слышала, что «Красный фонарь» — «отличный спектакль»… В нынешних неуютных трагических обстоятельствах так хотелось зарыться в плюш Серебряного века — и, с одной стороны, эмигрировать, с другой — понять и отождествиться, и чтобы возникли умные или глупые собеседники, и чтоб, знаете ли, поползли тени… И чтоб — легендарно, как в «Перламутровом веере» у Габриадзе: «Представьте: утро, и нынешняя Академия русского балета им. Вагановой. Теляковский сидит на коне, который положил ноги на стол. Балеринки, очаровательные девочки, заучивают у зеркала упражнения, а Теляковский, сидя на лошади, обращается к ней: „Ну, а дальше, mon ami?“ Лошадь копытом отодвигает „Монд“, листает „Фигаро“ и читает: „…некий Серж Дягилев и группа русских злодеев затеяли страшный замысел против русского балета“. Сообщение производит на Теляковского оглушающее впечатление, ему дурно, и лошадь хочет спиной понять: жив он на ней или нет? Убедившись, что Теляковский пришел в себя, лошадь продолжает: „Это будет конец русского балета, после чего он рухнет, и близок час, когда в балете наступит ад средневековья и язычества“. Звучит „Жизель“. Ситуация страшная».

Кроме этого, я почти ничего не знала о Теляковском. Нет, правда, по дороге я осознавала это «ничего» и ждала, что расскажут. «Никто ничего не знает о Теляковском», — рефреном повторяют в спектакле. Значит, не я одна. Я не знала даже, что он оставил двенадцать томов воспоминаний (ну я же не историк)… Забегая вперед: самым отчетливым и драматическим было для меня полученное новое знание о том, что после революции директор Императорских театров получил разрешение открыть обувную мастерскую и сделался сапожником. Теляковский — сапожником. Вот вам сюжет! Почему не стал сюжетом его арест в 1917 году, после Февральской революции, по доносу одного из артистов — вот уж непонятно: спектакль все примитивно приноровляет к нашему актуальному сегодня, а такую лакомую проблему — острее некуда — не берет…

Признаюсь: меня всегда травмирует отсутствие историзма. Да, всю жизнь я повторяю фразу Винокура о том, что исторически понимается не только настоящее из прошлого, но и прошлое из настоящего, что подлежит уразумению только то общее, что есть в том и другом, но ведь при этом «общем» каждое десятилетие, каждый миг имеет свой цвет и вкус. И погружение в эпоху, и понимание ее форм и манер, и точное знание особенностей «той» жизни — самое заманчивое, что бывает. С этим можно играть, туда можно нырять, а можно разглядывать в лорнет… И как же обидно, когда формы одной эпохи применяются к раскрытию форм совершенно другой. Ну не станем же мы путать эпоху просвещенных театралов с жизнью после 14 декабря 1825 года, как не путаем наши 90-е — с нулевыми. Но режиссеры так редко культурно взаимодействуют с ароматом других эпох. Мне кажется, их этому даже не учат, не воспитывают слух и нюх… И выходят рабфаковцы…

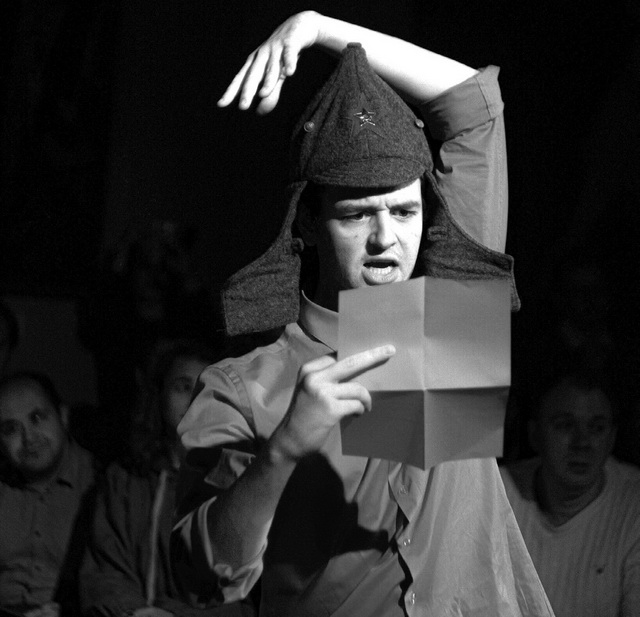

На помост в кабинете Теляковского выходят два молодых прекрасных, обаятельных и легких актера Максим Сапранов и Иван Капорин — и начинают рассказывать о Теляковском в стилистике «синей блузы». Только блузы у них натурально красные. «Красноблузники» (и зал принимает их агитационно-эстрадную манеру с радостью и пониманием) легко перекладывают незатейливые формы сегодняшней жизни — на рубеж прошлых веков, ну, например, фраза «Шаляпин был из крестьян» иллюстрируется спортивной гопницкой кофтой, которую надевает Иван Капорин. А американское турне Шаляпина — черными очками… Приход новаторского режиссера Мейерхольда в Александринку обозначен буденовкой, которую напяливает на свою голову Максим Сапранов, но буденовку Мейерхольд надел вообще-то не в 1908-м, а в 1918 году, предав костюм Пьеро… И эти стилистические и фактические неточности, какая-то внутренняя необразованность постановочной группы вступают в такой дикий резонанс с моим знанием и ощущением… что я уже передам, пожалуй, слово Вам…

Е. СТРОГАЛЕВА — М. ДМИТРЕВСКОЙ

Марина Юрьевна, я так люблю все, что делает Дмитрий Крестьянкин, что хочу защитить. Но не знаю, получится ли. Соглашусь, непрост путь Крестьянкина в настойчивой работе с документальными источниками в его спектаклях. Вы как зритель шли в одну комнату, попали в другую. В этом спектакле назван герой — Теляковский (его роль на себя берет Максим Сапранов), но по факту мы о Теляковском как о человеке знаем в финале столь же мало, как и в начале. Мы ничего не знаем о Теляковском.

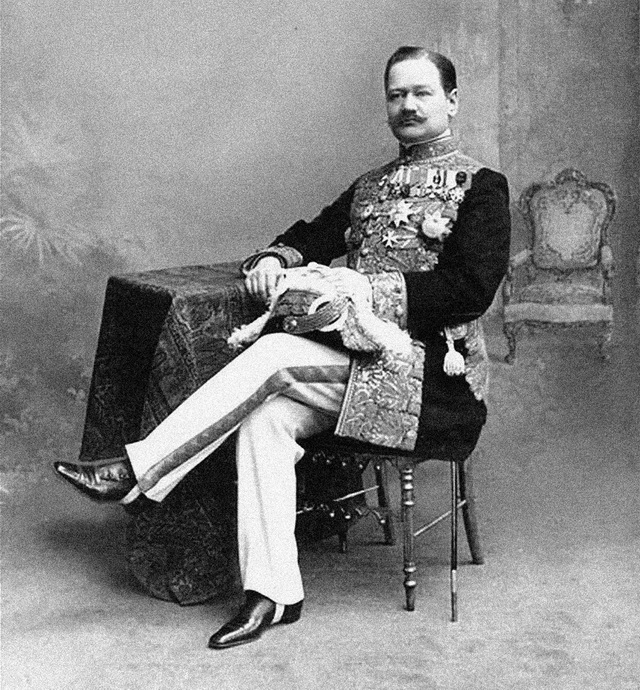

Директор петербургских Императорских театров В. Теляковский на маскараде 1913 г. Фото из открытых источников

В спектакле реализована попытка превратить внутренний театральный сюжет в высказывание о дне сегодняшнем. И вот здесь, мне кажется, и начинает немного прихрамывать белая лошадь из аполлоновской квадриги. Да, революционный запал режиссера очевиден, он — и в этом приеме, когда от одной фразы, которую очень многозначительно произносят в самом начале актеры («Красный фонарь вывешивали, если в театре заменяли спектакль»), — режиссер идет к красным блузам, красным конвертам, к сердечкам конфетти — тоже красным. Да, еще были красные носки, красные фонари и красные шнурки в черных ботинках. Красный — цвет революции, цвет новых людей в старом кабинете, помните, блоковское:

Мировой пожар в крови —

Господи, благослови!

Это попытка поставить знак «равно» между двумя эпохами: если сейчас театр существует в непростых условиях разворота большой истории, то и Теляковскому выпало работать примерно в той же атмосфере. Так думают создатели спектакля, нам прямо указывают: вот вам волнения в стране, Первая мировая война, гражданская война, повестку на нее вручают Теляковскому в финале спектакля… Вот вам бесконечно повторяющийся сюжет о том, как власть вмешивается в репертуарную политику, как цензура душит бедного Шаляпина за «Дубинушку», которую хором распевает на спектакле молодежный зал, подхватывая этот интерактивный движ, придуманный режиссером. Да еще вот вам прямолинейное высказывание уже от первого лица, самих создателей спектакля — размышления о том, что такое выбор и зависит ли что-то от нашего с вами выбора. Спектакль модный, интерактивный, публика тоже «как бы» выбирает, как надо поступить Теляковскому в той или иной драматической ситуации. Игра со зрителем — можно сказать, уже фирменный прием режиссуры Крестьянкина. Прием этот отлично работает в спектакле «Ленин из Ревды», здесь же, скорее, напоминает мультик «Даша-путешественница», когда дети сидят перед телевизором и в паузах кричат: «Скажи „да“, скажи „да“!»

Вообще, меня эта попытка рассказать о человеке рубежа веков через простые, нарочито сниженные, помещенные в область массовой культуры ассоциации сильно смущает. Наверное, прежде всего из-за неточности этих кривых зеркал, случайности типажей. Почему балетоман начала прошлого века вдруг превращается в урку, сидящего на «русских корточках» и поигрывающего красными четками? Сам этюд, сыгранный актером Иваном Капориным, — бесподобен, но почему урка? Этот прием снижения, пародийности безотказно работает на основную часть публики. Стилево здесь, конечно, много тарантиновского угара (меня привел в восторг точным попаданием, наверное, только эпизод с бойцовским клубом, помните? «Первое правило клуба балетоманов — говорить только о клубе балетоманов…»). Потому что очень точно по энергии, потому что молодые ребята во все эпохи обматывали руки тряпками, чтобы пойти стенка на стенку.

Но самое важное — это разница оптики. Мы сейчас, как мне кажется, находимся не в той же точке сборки, что когда-то Теляковский. Сейчас мы где-то в Москве 1919 года, когда старый мир погиб, культурная катастрофа совершилась на всех уровнях. И для режиссера самым главным оказывается не герой, проживший невероятную, трагическую жизнь (каково это: закончить пажеский корпус, быть избранным главой масонов, а кончить жизнь начальником обувной мастерской при советской власти). Для него самым важным оказывается момент выбора, который Теляковский делает в каждой драматической коллизии, и, безусловно, кульминация этого выбора: эпизод с повесткой. Для меня, как и для вас, — самой важной и трагической оказывается история о том, с каким достоинством бывший директор Императорских театров принимает судьбу и становится сапожником. Как именно старая культура, «порода» позволяют ему не просто выживать, а жить, не теряя достоинства. Для меня в сюжете о Теляковском, если играть в отражения, именно эта тема хватает за горло: как в ситуации, в которой ты уже не можешь сделать никакого выбора, можно жить с достоинством. Молодой зал устраивает на поклонах овации, потому что для них срабатывает именно этот триггер — они сейчас каждый день находятся перед выбором и поэтому так отзываются на выбор другого. А мы с Вами, как всегда, горюем у развалин Коринфа.

М. ДМИТРЕВСКАЯ — Е. СТРОГАЛЕВОЙ

Теляковский в 1923 году отказался от большой должности в новой дирекции народных театров. И что советская власть? Дала ему пенсию, между прочим. Ничего этого нет в спектакле…

Е. СТРОГАЛЕВА — М. ДМИТРЕВСКОЙ

Вообще, чем больше знакомишься с биографией Теляковского, тем сильнее недоумение — почему она не была озвучена в спектакле, почему не выбрана в качестве генерального сюжета? Ведь драматический выбор возможен, только если ты знаешь персонажа и понимаешь, что он ставит на кон. Чем выше ставка, тем острее конфликт. А он был человеком, который, по сути, прожил несколько жизней, — такова судьба всякого оказавшегося в учебнике истории.

Если отойти в сторону, то можно вспомнить потрясающую выставку, которую представил Театральный музей в этом же году: «ГИК № 1. Дело агента Сапфир». Это была не просто выставка экспонатов, которые ранее находились в театральной коллекции журналиста-афериста И. Манасевича-Мануйлова (эскизы декораций и костюмов Ю. В. Беляева, Б. И. Анисфельда, А. А. Радакова, Н. К. Калмакова, гравюры и фотопортреты русских актеров с памятными подписями, письма Д. С. Мережковского, М. Г. Савиной, Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, Ф. И. Шаляпина, Э. Дузе). Это была прекрасно срежиссированная история жизни человека, который испил эту эпоху рубежа веков и революционную грозу до дна. Со всеми он был знаком, со всеми находился на короткой ноге. Родившийся в 80-х годах XIX века, Манасевич был театральным критиком, драматургом, шпионом, шулером, провокатором, доверенным лицом Распутина, завсегдатаем «Бродячей собаки». Когда его арестовали в 1918-м, то он пришел в тюрьму в тапочках и домашнем халате. Его жизнь полна мистификаций и фейков, и специалисты, работая над выставкой, обращались в том числе и к документам особого отдела — Департамента полиции и контрразведки, чтобы установить какие-то подлинные факты его биографии. Существует лишь один портрет человека, которого знал весь околотеатральный мир того времени. И, конечно, не мог не знать и Теляковский. В итоге — получился авантюрный роман со своей драматургией, словно сам герой талантливо режиссировал свою жизнь, мечтая о посмертной славе. Он ее в конце концов получил. Пыль веков театрального архива не помешала восхититься противоречивой судьбой этого человека, услышать его голос, погрузиться в эпоху.

Но совершенно очевидно, что как раз эта эпоха и ее герои были менее всего интересны Дмитрию Крестьянкину. Только как повод. Но для подобного высказывания всякий ли материал пригоден? Вот вопрос вопросов.

Если отойти от красных блуз и весьма прямолинейного и очевидного высказывания, давайте все же поговорим, почему от этого спектакля в восторге зал, нам же с вами тоже многое нравилось. Например, об актерах. Тем более что оба (ах, как бы они хорошо сыграли Арлекина и Пьеро — сколь много в Иване Капорине этого шутовства, кривляния, манерности Арлекина, как в Максиме Сапранове легко угадываются лирическое начало и утонченность формы) выпускники курса Сергея Бызгу, что скажете?

М. ДМИТРЕВСКАЯ — Е. СТРОГАЛЕВОЙ

А нормально так для режиссера, имея чистых Арлекина и Пьеро — ключевых героев Серебряного века, — никак не поиграть с этим? Миновать, не придумать, не отзеркалить, а срубить спектакль незамысловатым инструментом публицистической задорной агитки? А ну-ка, рабочая молодежь, как вы относитесь к Матильде Кшесинской? Давайте решим все вместе! Ну точно 1920-е, и новый класс потешается над представителями «бывших»… Пришли в кабинет Теляковского, уволили, отправили в каталажку — и ногами на стол… Я огрубляю, конечно, но примитивный интерактив (скажи мне, зал, уволить Шаляпина или нет?) — это тоже оттуда, из общественных судов над лишним человеком Онегиным. Интерактив, кстати, не настоящий, это имитация: зал дает все варианты, выбирай любой, как срепетировано. Голосование ничего не решает, обман, исключен драматический выбор (а Теляковский, как можно догадаться, делал его), сплошная рабфаковская веселуха. Между тем мы находимся не в ДК рабочей молодежи, а в хранилище истории театра. Не то место… Сайт-специфический антураж заставляет тени прошлого биться в конвульсиях, я просто вижу их смятение.

Интересно тут только одно: два талантливых, пластичных, гибких молодых артиста. Правда, задача у них несложная, «синеблузная», но они ритмичны, ироничны, техничны и симпатичны. Несут ли они какие-то смыслы? Только обаятельную энергию молодости. Кстати, Лена, с какой стати они становятся в ретивые «биомеханические» позы стрелков, когда в это время Мейерхольд не грешит еще никакой биомеханикой, когда у него дядя Костя Варламов сидит Сганарелем на авансцене со своими больными ногами? Вот эта культурная путаница изумляет, у спектакля же есть автор, да и продюсеры — театроведы Анна Ласкина, Алиса Хворостян… Наверное, рассчитывали, что придут двадцать человек непросвещенной публики, услышат имя Теляковского, начнут гуглить, 12 томов прочтут…

Гуглить точно приходится, потому что про Теляковского мы не узнаем ровно ничего. Вообще-то он действительно был масон. Вообще-то отказался от должности заведующего организационно-хозяйственной частью петроградских академических театров в 1923-м. Вот где был выбор! Но он сидел — мемуары писал, свидетельствовал… А в спектакле я должна выкрикнуть — уволить ли ему Шаляпина?

Короче, дверь в кабинет Теляковского, где он сидит в парадном мундире с золотым шитьем и думает — какой костюм надеть на знаменитый бал 1913 года (помните, потом эти костюмы перешли на игральные карты, и всю советскую власть мы играли графиней Юсуповой и Сумароковой-Эльстон), мне открывают ключами от амбара в Тамбовской губернии, в котором коммуна комсомольцев-добровольцев постановила создать театр. Дверь эта не открывается, хотя достают из каталожных ящиков красные конверты и сообщают несколько фактов из жизни директора Императорских театров, мило потешаясь над его посетителями, подчиненными актерами, царской семьей. Художественный текст о художественной среде и художественной эпохе примитивен. Но обаятелен. Хорошо, что только час…

Ноябрь 2022 г.

Комментарии (0)