«Русское. Островский» (по пьесе А. Н. Островского «Горячее сердце»).

Челябинский молодежный театр.

Режиссер Иван Миневцев, художник Антон Сластников

В черное пустое пространство, на далекий арьер, медленно спускается огромное полотно в стиле Левитана. И вроде бы — ахнуть от такой красоты и эффекта? Но вглядываешься: в пейзаже что-то не так.

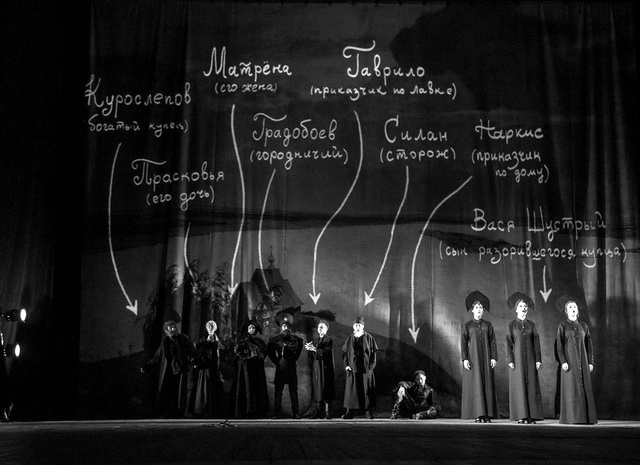

На авансцене, близко к зрителю, куражится c городничим усатый-бородатый Курослепов… в рогатой шапке, расфуфыренная кустодиевская барыня Матрена таскает за длинную искусственную косу падчерицу свою Парашу — и вроде бы по Островскому всё. Но оглядываешься на зрителей: неужели в Молодежном театре такой нафталин может быть всерьез?

Затхлость театральных усов, париков, кринолинов очевидна с первых минут спектакля и становится главным от него ощущением. Вау-эффекта от долго спускающихся из-под колосников занавесов, сменяющих друг друга, запланированно не случается — с потертыми заломами по линиям сгиба, они изжеваны и помяты. Они устали, как и весь Островский, от столетий интерпретаций, от статуса главного русского драматурга. И здесь Иван Миневцев, ученик мастерской Крымова—Каменьковича, продолжает крымовскую традицию подсвечивать обветшалость классики и, доводя ее до абсурда, «своими словами» высекать новые смыслы. Только Миневцев делает это не нагромождением визуального гротеска (вспомнить уродливые длинные пальцы, уши, носы трех сестер в спектакле Дмитрия Крымова «Оноре де Бальзак»), а усилением театральной условности на территории авторского текста. Хотели традиционного театра — нате! Только не задохнитесь от пыльности париков.

В итоге случаются два разных спектакля в зависимости от культурного бэкграунда зрителя. По первому плану — ультраклассический русофильский Островский с победой традиции: конкретно театральной в представлении обывателя и традиции уклада русского мира вообще. Второй спектакль, из подтекстов и подтруниваний, мог бы называться «Русское. Театральное» — о театральных штампах. Шлейф тысячи прежних постановок Островского тянется за искусственными интонациями, бородами, париками. В первых эпизодах они так близко к зрителю, что дают крупным планом разглядеть свою поношенность. Это театр об усталости театра, ироничная попытка выпутаться из «скреп национальной культуры» и, любя и благодаря за опыт, покончить с мертвечиной прошлого. Сжечь занавесы, развеять пепел, идти дальше. Спойлер: скрепы побеждают.

Стоит отметить, как небанально в целом формируется репертуар Челябинского молодежного в последние три года под руководством Ивана Миневцева в статусе главного режиссера.

Столпы классического репертуара Шекспир, Чехов, Островский представлены здесь не в угоду обязательной программе: «Мера за меру» вместо «Ромео и Джульетты», «Иванов» вместо «Вишневого сада», «Горячее сердце» вместо «Грозы». И Шекспир с Островским идут в афише друг за другом — театральной рифмой к теме школьного сочинения «Островский — Шекспир Замоскворечья».

Небанален и выбор материала для режиссерского осмысления феномена русскости, за которое Миневцев уже брался. Островский — вторая часть задуманной трилогии, где режиссер предполагал шагать на век назад: от Шукшина («Русское. Шукшин» поставлен в Стерлитамаке) — к опере «Князь Игорь». Но и из очевидного для этой темы Островского взяты не пословичные пьесы, казалось бы одним заголовком уже напрашивающиеся на исследование русскости («Свои люди — сочтемся», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Не все коту масленица»), а самая, пожалуй, не-островская, самая странная его вещь.

Обходится спектакль и без лубочных штампов — ни самоваров, ни лаптей, ни гармошек. Есть только три черных ажурных кокошника на девицах акапельного хора, обрамляющего действие. Но и кокошники здесь не штамп, а знак, ждущий своего звездного часа в финале.

Чтобы не считать режиссерской иронии по поводу традиционного театра, нужно очень постараться и ограничить свой зрительский опыт, к примеру, спектаклями Малого театра 1970-х годов. Носителем этой иронии, во-первых, становится система живописных задников. Они то загоняют артистов в угол, то прижимают их к авансцене, то обнажают глубину пространства. Безмолвным свидетелем адюльтера Матрены (Жанна Гурман) с Наркисом (Артем Прокудин) выступает занавес с картиной московского дворика и церкви на горизонте, в который парочка заворачивается. Комично потряхивая свисающим из-под колосников полотном с изображением безоблачных небес, готовым вот-вот рухнуть на головы, Матрена же объясняет своему мужу, что «небо утвержденное, твердь». Легким движением руки Хлынов (Андрей Гаврилюк) сдергивает непоколебимый, как кажется, русский простор пшеничных полей и укутывается в него в приступе пьяной грусти: то ли осквернить хочет, то ли оплакать родимую Русь в навсегда скомканном пейзаже. Всякий раз, когда артисты взаимодействуют с декорацией, из иллюстраций и красивостей она превращается в функциональное действующее лицо, подобно вязаному занавесу Давида Боровского в «Гамлете» Театра на Таганке.

Режиссер смещает авторские акценты в списке действующих лиц, и вместо трагической героини Параши, истязаемой отцом-самодуром и блудливой мачехой, первым актом верховодит Градобоев (Алексей Согрин). Пузатый, бородатый человек-самовар, он чувствует себя хозяином застолья на любом чужом пиру. В попытке расследовать пропажу денег купца Курослепова (Вячеслав Косарев) он наматывает круги, как паутиной оплетает сцену. Вслепую схватив и захомутав первую попавшуюся жертву Ваську, кладет ноги ему на спину. В исполнении артиста Алексея Согрина образ городничего ладно скроен и узнаваем как самый распространенный типаж русской культуры после маленького человека — развращенный абсолютной властью местный божок. Артист превращает образ почти в маску, но оттого он не менее омерзителен, хоть и комичен. И вся психофизика персонажа органично выливается в программную его реплику: «До царя далеко, до Бога высоко, а я у вас близко — стало быть, я вам и судья… Судить мне вас по законам или как Бог на душу положит?»

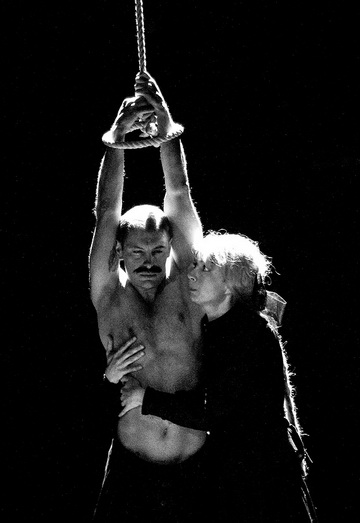

На этот раз Бог положил на душу городничему вздернуть Ваську (Антон Ремезов) на дыбу, и это ключевой момент спектакля. Занавес внезапно открывает на краю сцены, на фоне изображения полицейского участка, его подвешенное за руки полуобнаженное тело с выпирающими ребрами.

Три девицы в черном голосами церковного хора будто отпевают невинную жертву, и черные кокошники кажутся монашескими клобуками. Не нужно даже рук в жесте распятия, чтобы считать здесь сакральные символы христианской культуры, построенной на культе мученичества. И кульминацией — завет русской женщины своему возлюбленному: «Ты просись, чтобы тебя прямо на сражение. Ты там старайся убить как можно больше неприятеля, своей головы не жалей, один раз умирать-то. По крайности, у меня будет горе настоящее, самое святое… А я пойду за тебя Богу помолюсь». Тело медленно уплывает в театральные небеса.

Здесь впервые Параша (Наталья Чиликина) фокусирует на себе внимание как на героине. До того у персонажа мало «эфирного» времени, на мотивах ее желаний и поступков сложно сосредоточиться, почти невозможно сопереживать и уж точно не предугадать финального геройства. Не заметно ни добродетельного смирения, ни самоотверженного величия женской доли на свиданиях с Василием (как не вспомнить хрестоматийную Парашу Клавдии Еланской в спектакле Станиславского). Задиристая девчонка Параша не боится в рукопашных схватках с Матреной и косы лишиться. Не стесняется оседлать завалившегося под кустом Василия, пытаясь возбудить к себе пылкие чувства. Она слишком смешная, чтобы быть героиней. И из дома-то уходит не столько за возлюбленным по этапу, сколько в приступе подросткового бунта, в попытке сепарации от родителя. Сдергивает задник: «Пропадай ты пропадом, тюрьма моя девичья!» Комкает раздраженно, колотит и… бережно складывает в чемодан — сепарация дело не быстрое. Из этого «приданого» и вырастет поистине огненный финал. Чем смешнее Параша все действие, тем кромешнее ее трагедия в конце.

Спектакль ансамблевый, со множеством игровых массовых сцен, и по накалу страстей потасовки в доме Курослепова не уступают разгуляю хлыновской компании. Здесь Островский распахнут в бескрайний космос, что и впрямь делает его почти Шекспиром. Сходство оттого очевиднее, что «Мера за меру» шла накануне вечером. И сравнение неизбежно, и разница очевидна: если координаты шекспировской этики — правосудие-закон-прощение, то их аналогами на русской почве прорастают самодурство-пьянство-страх. И диалог Градобоева с Курослеповым повисает заглавием над русской государственностью: «Что вы за нация такая? Отчего вы так всякий срам любите? Другие так боятся сраму, а для вас это первое удовольствие. Честь-то, понимаешь ты, что значит или нет? — Какая такая честь? Нажил капитал, вот тебе и честь».

Финал обрушивается на зрителя внезапно. Если первый акт долго тянется в бессобытийности и успевает несколько наскучить плоскими диалогами на авансцене, то второй — молниеносно опрокидывается к развязке. Здесь нет и намека на возможность будущего счастья Прасковьи и Гаврюши, которое в пьесе заявлено однозначно. Гаврило (Дмитрий Хозин) впервые из статуса верного раба-чемоданоносца Прасковьи переходит в действующее, говорящее и даже что-то чувствующее лицо. Потому так внезапна перемена в любовной коллизии. К моменту своего звездного часа Гаврюша уже так помят и изогнут, так потрепан безответной любовью, самодурством господ, бесчинством местной власти, что на роль героя-любовника и не претендует: «Нешто я настоящий человек… я не полный человек… у меня очень много чувств отшибено, какие человеку следует. Я ни ходить прямо, ни в глаза это людям смотреть, — ничего не могу». Но именно в этом самообличении Гаврило обнаруживает в себе подлинного героя: к подвигу не готов, но единственный совершает подвиг; о мученичестве своем не кричит, но единственный достоин спасения. Восходя на ворох скомканных, сваленных в кучу занавесов, как на Голгофу, Прасковья опускается на колени и принимает в объятия изломанного, безмолвного человека — вот оно, долгожданное священное горе. Угадываемая в мизансцене скульптура Пьеты спорит здесь с еще одним образом: Родина-мать принимает на грудь не мужчину уже, не любовника — мученика, перемолотого жерновами русского миропорядка. Словно саваном, укрывает его обветшалыми полотнами культурного национального наследия. И случается акт самосожжения…

«Горячее сердце» в финале горит буквально: на груде скомканных занавесов пляшет языками пламени видеопроекция. Горящее сердце сжигает себя и все вокруг во имя тотального обновления. Хор мойр судьбы дотягивает последние акапельные ноты, и выразительно скульптурным жестом девушки сбрасывают кокошники в огонь. Неужели хэппи-энд? Понятно же, что, только отказавшись от идеи богоизбранности, только сбросив кокошники прежней миссионерской культуры, построенной на скрепах и словах с большой буквы, только смирившись с выжженной землей и развеяв пепел, можно из всего этого обветшалого усталого мира выйти на поклон живыми людьми. Кажется, покончено с ветошью прошлого и жизнь начнем сначала! Но… На последних секундах спектакля, перебивая первый аплодисмент, одна из трех девиц — уже сняв, помедлив — кокошник в огонь не бросает. «Духовные скрепы», сколько их ни сжигай, как раковые метастазы, вскоре вновь заполонят культурный ландшафт. Самая живучая аффирмация русской ментальности «жить прошлым», как демонтированная с екатеринбургской крыши инсталляция художника Тимофея Ради, озаглавливает сюжет. Не распрямить, увы, пейзажа, и снова жизнь пойдет с конца.

Октябрь 2022 г.

Комментарии (0)