«Шварц, человек, тень». Документальная сказка.

Текст Маргариты Кадацкой.

Казанский ТЮЗ.

Режиссура и пространство Дмитрия Егорова

Уж лучше сказки писать. Правдоподобием не связан, а правды больше.

Спектакль Казанского ТЮЗа «Шварц, человек, тень» в постановке Дмитрия Егорова появился в результате прошедшей в театре лаборатории, посвященной юбилею великого уроженца Казани. Как сказал главреж ТЮЗа Р. Букаев (не дословно): как редкая птица долетает до середины Днепра, так и редкая лаборатория дает такой прекрасный результат и до постановки полноценного спектакля доходят все эскизы. Лаборатория и правда была чрезвычайно интересной и принципиальной. На обсуждениях говорили, что тексты Шварца ставить сегодня ровно так, как написано, невозможно. Но в то же время эти тексты в режиссерской перекройке могут стать отличной основой для разговора на актуальные эстетические, этические и даже социальные темы. И вот в репертуаре ТЮЗа «Тень» по мотивам «Тени» в постановке Петра Шерешевского — про поколенческое и мировоззренческое, с использованием видеокамер и сценическим текстом в духе К. Митчелл, с трансляцией рождающегося театрального «здесь и сейчас» на экранах крупным планом. В репертуаре «Здесь был Кай» по мотивам «Снежной королевы» в режиссуре Артема Устинова (создатели благодарят за помощь в работе поисковый отряд «ЛизаАлерт») про детское одиночество. А теперь — новый спектакль Дмитрия Егорова, в котором — мотивы всех шварцевских произведений и сам Шварц как мотив для творческого постижения, отражения, отклика.

Драматург Маргарита Кадацкая, автор замечательно интеллигентной пьесы, написанной на основе дневников и писем интеллигентного человека, стихов и пьес «советского сказочника» (так обозначен персонаж), легко вплетает в документ вымысел в виде цитат из произведений самого героя, свободно говоря на языке образов Шварца. Начать предложение дневниковой записью и закончить абсолютно органично, без швов той или иной репликой того или иного персонажа! И это, надо сказать, такой колоссальный объем, из которого сотворить выверенный текст возможно, только вникнув, впитав, выучив все до последней строчки, перевоплотившись… От имени Шварца и своего собственного словами и выражениями представителя прошлой эпохи драматург с самоощущением современного человека рассказывает историю творца и сочинителя миров художественных и собственной жизни, в которых сказка с ее традиционной «ложью» становится средством спасения и своеобразным сопротивлением абсурду реальности.

Режиссер Д. Егоров, который наверняка имеет непосредственное отношение к разработке структуры драматургического текста, ставит свой спектакль, растворяясь в драматурге и актерах, выбрав путь игрового повествования вкупе с безусловностью актерского существования.

Спектакль прост и строг, легок и глубок, открыт и многомерен в стремительно развивающемся сюжете, в открывающихся смыслах. Зрителю предоставляется возможность всего за 1 час 45 минут постичь историю жизни и творчества великого советского (быть может, эта характеристика бросает на него тень?) сказочника и человека, наделенного «душевной нежностью», — в жанре документальной сказки, с участием людей и людоедов. Спектакль ведет за собой, увлекает наблюдением за мыслью (их много), облеченной в какую-то органичную, простую, если можно так выразиться, театральность (все гениальное просто).

Ну что же, устраивайтесь поудобнее на своих местах всего-то на четырех рядах небольшого станка, всего-то человек на сорок, плечо к плечу. Ведь в сказке случается все что угодно, и тогда дружеское плечо становится очень даже полезным приобретением. Если, конечно, не думать, что плечо рядом в любой момент может оказаться людоедским, ведь людоедов так трудно распознать в настоящей жизни, порой они производят впечатление вполне симпатичных людей. Итак, все будет происходить в рамках дозволенного жизнью правдоподобия и разрешенной сказкой правды.

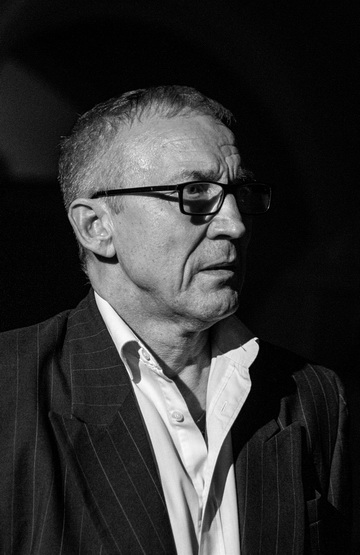

Вот сидит за столом импозантный мужчина в очках и вкрадчивым и нежным голосом, глядя прямо в зал, произносит: Марья-искусница… И далее по тексту про первого скорохода, главного посыльного, пробует интонации, репетирует… Это Шварц (Сергей Мосейко). И беседует он с нами, зрителями, открыто, и потом будет не раз обращать свой взор в нашу сторону, не выпуская из поля зрения, как делает это настоящий рассказчик.

А эта «вечно накаленная и вечно недовольная» женщина — Гаяне (Диана Никульцева), жена писателя, из-за которой в графе «национальность» у Шварца некоторое время значилось — армянин, так беззаветна была любовь молодого человека, что он был готов выполнить любые условия родителей своенравной невесты.

Катя (Гузель Шакирзянова) — женщина с мягким голосом и умными глазами — вторая жена героя, к которой он уйдет строить новую жизнь, «когда домашние яды выжгут любовь» прежнюю. И она — нежная, мудрая — станет для него любимой женой, каждую встречу с которой он будет ждать как в первый раз, под стать волшебнику из «Обыкновенного чуда».

Маленькая девочка, с острыми косичками и сосредоточенным взглядом, в коротком форменном платье, будет называть его батькой. Это Наташа (Гузель Валишина). Каждую их встречу она станет надевать маленькую красную корону, которую принес ее батька. И, словно смущаясь своей огромной в его жизни значимостью, будет стараться говорить как настоящая принцесса с обыкновенным волшебником, который, в свою очередь, признается однажды, что он только учится быть настоящим волшебником, повторяя известный всем диалог Золушки и Пажа из «Золушки».

Документальную сказку поселили в фойе театра. Каменные своды, арки. Из предметов оформления все исключительно натуральное и реальное, начиная от стен и кафеля под ногами, заканчивая высоким потолком (как принято в ленинградских домах) и светильниками. Сценическое пространство разделено на три части: в центре площадки стул и стол, на нем чернильница, листы бумаги, лампа с зеленым металлическим плафоном-тарелкой. У стены в углу фортепиано с маленькой статуэткой и кружевной салфеткой на крышке, рядом торшер под желтым абажуром. На стене картина. Справа стул, а перед ним на полу горящая настольная лампа изогнулась так, что яркий луч света непременно будет выхватывать лицо сидящего на стуле.

Площадка под аркой справа от зрительских мест занята громадным письменным столом с голубым сукном. За ним огромные двери, ведущие при других обстоятельствах в зрительный зал, а во время спектакля оттуда со смехом «вывалятся» работники государственного детского издательства, Шварц верхом на Олейникове (Евгений Быльнов), чем обескуражат явившегося к ним советского начальника-людоеда (Александр Яндаев), в абсолютном удивлении и бессильной ярости разглядывающего поэтов, дискредитирующих звание представителей передовой советской интеллигенции. В те же двери, но уже из другого кабинета все с тем же громоздким столом выйдет признавший все привычные в таком случае обвинения в измене родине поэт Олейников, которому ничуть не помогло ни его славное боевое прошлое, ни настоящее советского деятеля литературного фронта… За этим же столом, медленно потягивая трубку, человек в голубом кителе с золотыми эполетами и в бумажной золотой короне правителя одной из обыкновенных сказочных стран с узнаваемыми манерами и грузинским акцентом станет беседовать со Шварцем об особенностях отечественных сказочных сюжетов.

Замыкает пустую площадку, находящуюся слева от зрительских мест, экран, на котором время от времени будут возникать видеопроекции. Костюмы — проще и реальней некуда: пиджаки, рубашки, брюки, гимнастерки, юбки темные, блузки светлые, халаты темно-синие — из жизненной реальности, береты условно средневекового покроя с перьями и без…

Когда погружаешься в театральную историю жизни советского волшебника (вот она — на расстоянии вытянутой руки), в голове всплывает давний вопрос: как такой персонаж, как Шварц — бывший белогвардеец, автор, в пьесах которого замечали нежелательные ассоциации и величали их «вредной пошлостью» (об этом многозначительно и смешно говорили сценические людоеды), которого громили в центральных газетах (а некоторые пьесы переводили и ставили за рубежом), — не пропал в мороке репрессий и сохранил себя в целости и даже востребованности? Этот вопрос как будто не оставляет и авторов спектакля. И они находят несколько вполне правдоподобных намеков в сказочном мире Шварца.

Вот с грубым железом в голосе людоед-следователь НКВД (Владимир Никитин), кивая на своих коллег по цеху, расположившихся за столом, задает писателю вопросы о враге народа Олейникове, с которым ему приходилось работать. И Шварц, «чувствуя, что не могу выступить против Олейникова, хоть умри» (проговоренный в зал внутренний монолог), произносит: не рычите! Голос его мягок и тих, он поник головой. И вдруг артисты в ролях людоедов без каких-либо пауз и многозначительности надевают возникшие словно из ниоткуда маски зверушек для детского карнавала и разыгрывают сценку из «Красной шапочки» про смелого зайку (в которого, надев шапку с длинными ушами, «спрячется» Шварц), готового с подкашивающимися от страха ногами драться со страшными хищниками, потому что он настоящий друг. «Твое счастье, что меня ждет добыча поважней», — скажет один из людоедов. Во-первых, что может быть проще и изобретательнее такого сценического отклика на твой вопрос, но емкая и легкая метафора вполне жизненной логике соответствует. Были добычи и покрупнее, а что за добыча сказочник?.. Да! Но, во-вторых, этот «зайка» совершенно не отказался «подраться», и сказочный мир его стал не просто убежищем для хорошего писателя и человека, а средством сопротивления и, если хотите, воспитания Человека в человеке.

А вот рядком за длинным столом, на котором выставлены бутафорские кубки времен рыцарей и королей, восседают советские деятели культуры. И позади на экране изображение Георгиевского зала Кремлевского дворца, где проходит концерт, посвященный декаде искусств. Шварц, как и положено скромному писателю (а вот недавно был в шапочке с ушами), притулился с самого краешка, и записывает в блокнот, и наблюдает. Коллеги (Елена Синицына, Елена Калаганова, Дмитрий Язов, Владимир Никитин, Александр Яндаев), с пристрастием обыкновенных людоедов, причмокивая, посплетничав о балерине Анисимовой, вернувшейся из лагерей благодаря хлопотам мужа, переходят к ласковому, с придыханием разговору о дракоше, который как-то подул на воды реки огненным дыханием, вскипятил ее и тем самым спас народ от чумы. Фото на экране меняется на картинку (рисованную мультяшную иллюстрацию), а люди за столом, надев сказочные береты, вдруг правдиво, как в сказке, но невыносимо, как в жизни, восторженно вытаращив глаза и широко открывая рты, аплодируют вождю и кричат (беззвучно) славу правителю. За столом площадки напротив материализовался человек. Выйдя в центр, вглядываясь в темноту, Шварц произносит: «…пытался понять явление снаружи, но это только сбило меня с толку. Уж очень Сталин походил на пожилого и строгого грузина — и только».

И далее разыгранный эпизод подсказывает еще один возможный вариант самосохранения в экстремальных исторических обстоятельствах.

Вы очень хороший человек, но вам надо быть очень осторожным, «кто-то знает, что многие сказки кончаются печально», — скажет добродушно Сталин (Д. Язов) Шварцу, который будет пытаться разглядеть лицо собеседника, устроившегося за большим столом. «Откуда же вам известно, что я хороший человек?» — спросит писатель. «От нашей кухарки, у которой есть подруги кухарки, которые все до единой согласны с тем, что вы хороший человек», — последует ответ… Ох уж эти кухарки! Или ох уж эта осторожность! Или ох уж эти хорошие люди, о которых говорят, что хорошими случайно не становятся. И это совсем какое-то сказочно-метафизическое понимание… Но чрезвычайно важное для этого спектакля и его зрителя…

И можно, наверное, впустить в освоение фантазийного варианта современность и поговорить о разного рода «кухарках», болтающих и сегодня без умолку или наблюдающих издали, составляющих (конечно, из лучших гражданских побуждений) разного рода открытые и другие списки хороших и плохих, нужных и ненужных, то там, то здесь, но в спектакле речь не об этом…

Лучшему и единственному в его жизни другу, как скажет Шварц своей Кате, поэту Олейникову с кухаркой не повезло, она сняла его имя с квартирной таблички и заменила на свое, а ведь он чувствовал. Просто и сложно, понятно и необъяснимо, но это снова из другой области знания.

Воспринимая текст о событиях того далекого времени, не поспоришь, что откликается он в дне сегодняшнем… грустью, болью и, как ни странно, надеждой…

В одной из сцен «убитый» похмельем Шварц пытается восстановить цепь событий, приведших его к забинтованной руке. Его прекрасная Катя, почти одобряя, но все же с легкой иронией, расскажет мужу, как он, напившись в новогоднюю 1940-го ночь, «пригибал» выдающегося театрального деятеля С. Радлова к столу, обвиняя всех в том, что человечество смеет веселиться, когда рядом фронт (идет русско-финская война). Вот и у нас, и у всего человечества скоро новый год… И кто-то встретит его в шапке-невидимке с длинными ушами, а кто-то остановит свой выбор на лесных хищниках. Каждому свое… А я вот сижу и радуюсь чуду театра, любуюсь прекрасными актерскими работами, вдумчивой и честной режиссурой, изящно построенным «сказочным» сюжетом. Идет жизнь, человек рождается и привыкает жить, и в жизни находится место всему: и боли, и радости… И жизнь отменить не получится.

Вот паренек из детского дома, отметив свое восемнадцатилетие, готовится отправиться на фронт добровольцем, и у него всего лишь одна просьба к сказочнику, приехавшему в гости в этот самый детский дом (времена эвакуации в Кирове): «Напишите что-нибудь обо мне на память. Я должен уйти воевать». Его тоже зовут Женя (Валерий Антонов), и он очень хороший мальчик. И он старается не выказать свой страх, и голову держит высоко, и все существо его готовится к чему-то торжественному и неведомому… А людоед, как бы успокаивая, вдруг скажет Шварцу: «Не жалейте, Шварц. Эти мальчики для войны». Но не может быть, чтобы мальчики были только для войны, они для жизни очень годятся!

То ли паренек Женя в спектакле будет вызывать Дракона на бой от имени рыцаря Ланцелота, то ли, наоборот, молодой рыцарь в воображении сказочника будет напоминать Женю, ну просил же он написать о себе что-нибудь. Разговор рыцаря и кого-то невидимого, но узнаваемого по характерному грузинскому акценту состоялся. А потом Шварц молчал, когда его Ланцелот, обращаясь к своему создателю, говорил о победе над Драконом, легком воздухе, уходящей жизни и торопящей его смерти, молчал, когда рыцарь наставлял жалеть друг друга, чтобы быть счастливыми. Ну что же тут скажешь, ведь это все его собственные слова… Но, кажется, соглашаясь во всем со своим рыцарем, сказочник все же сомневался в том, что это настоящая победа. Дракон повержен гордым рыцарем, сказку никто не отменял. А потом и XX съезд партии со всей ответственностью заявит, что «Король голый». Но людоеды и один хороший советский писатель, собравшиеся распекать Шварца за его антиисторическое и антинародное творчество, насобачившиеся вполне по-театральному придавать разные значения одним и тем же словам (с растерянностью, а потом с плохо скрываемой радостью: «Как хотим, так и кричим, как желаем, так и лаем?»), остались, и остались они не людьми, а людоедами, и это, кажется, надолго, если не навсегда.

В спектакле Д. Егорова сказочник не в силах понять, как жить дальше, если, несмотря на все его старания, дракон хотя и мертв, но все еще силен и управляет умами людей. Он больше не в силах привычно сопротивляться, он больше не в силах быть хорошим человеком, он не в силах разорвать «паутину, в которой мы все запутались»! Сказочник умирает. Но…

Вдруг является перед зрителями поэт Олейников, вот только недавно вспоминал его Шварц. Глядя прищурившись вдаль, даже как-то сквозь экран, на котором то взмывает вверх, а то опускается и снова устремляется в высоту на крыльях ветряной мельницы Дон Кихот Ламанчский и, закрывая лицо руками в испуге, что-то беззвучно лепечет Санчо Панса из советского фильма, снятого по сценарию Шварца, — с хорошей актерской энергией (уже не образ, кажется, а человек театра и от имени театра) буквально обрушивает на зал свой монолог, в котором…

Напоминает на всякий случай, что все бабы куры (так любили шутить в пивной три поэта Шварц, Олейников и Заболоцкий), что, как ни крути, а самые главные — смерть и тоска… и далее про мечты, про будущее, про золотой век, когда «обман, коварство и лукавство не посмеют примешиваться к правде и откровенности» и «мир, дружба и согласие воцарятся на всем свете».

И этот финальный текст: и фразы, и слова, и смыслы — летел прямиком в зрителей, одновременно интеллигентно намекая, тихо предрекая, уверенно провозглашая, что верить в это категорически необходимо…

И, как бы то ни было, кто бы ты ни был, необходимо сохранять в себе человеку в самые страшные и самые смутные времена бессознательную (зачеркнуто) сознательную веру в свет, как это некогда делал волшебник и человек Шварц, чтобы не превратиться в собственную тень и сберечь свой внутренний мир в его хрупкости, благородстве и силе. Все это пригодится, все это надо уметь на всякий сказочный (зачеркнуто) жизненный случай!..

Октябрь 2022 г.

Комментарии (0)