Попытки реконструировать российскую историю с точки зрения частных свидетельств всегда оказывались обреченными. Официальная история никогда не терпела альтернативных версий, выжигая память рода, общины, семьи, больших и малых народов мечом и огнем. Французский историк Пьер Нора в своих работах противопоставляет эти два понятия — историю и память, он пишет о том, что именно индивидуальная память, выраженная в мемориальных практиках, несет в себе тот исчерпывающий объем свидетельств о прошлом, который необходим для репрезентации исторической травмы и работы с коллективной травмой и памятью. В отличие от западного театра у нас этим процессом — реконструкцией истории через частные свидетельства, работой с исторической, коллективной травмой — занимаются немногие. Но симптоматично, что именно в этом сезоне возник глубинный запрос со стороны как театра, так и общества на работу с недавним прошлым страны. И те премьеры, в основу которых легли документальные тексты об исторических событиях, не кажутся случайными. Принципы работы с мемориальными практиками у авторов этих спектаклей различны, цели и задачи — тоже. Тем интереснее поговорить о двух фигурах современного театра, которые настойчиво и постоянно обращаются к документальным текстам, — Дмитрии Егорове и Дмитрии Крестьянкине.

ТОРЖЕСТВО ПАМЯТИ

Дмитрий Егоров — чуть ли не единственный на постсоветском театральном пространстве режиссер, который давно и последовательно работает в своих спектаклях с документальными текстами. Он, безусловно, очень хорошо чувствует связь настоящего и прошлого, культурный код страны и ее народов: русского, советского, постсоветского. Однако для него как режиссера важно не просто актуализировать тот или иной исторический сюжет на основе документальных свидетельств, но создать многомерный художественный мир. Часто он работает в жанре «магического реализма», когда повседневность в спектакле в какой-то миг начинает расползаться, обнаруживая мистическую, трансцендентную реальность, и тогда спектакль обретает новый жанр: антиутопия, сказка, праздник. Уйдя от темы войны, главной для него в последние годы, Дмитрий Егоров в этом сезоне обращается к сюжету художник и власть, и спектакли эти становятся очень личными сочинениями на тему…

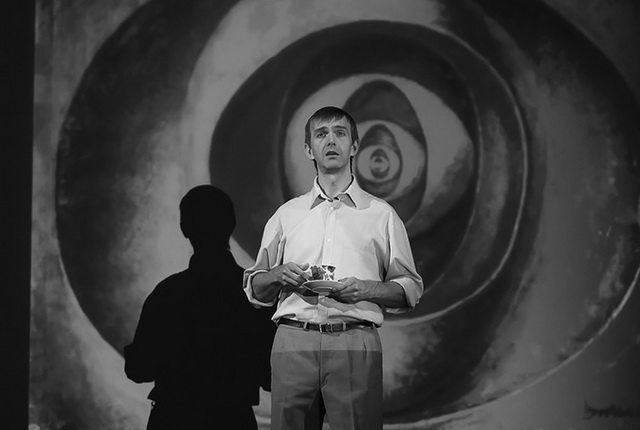

Частная судьба в жерновах большой истории, противостояние власти и художника, диктатура как зло, облаченное в костюм праведности и общественной морали, — об этом его спектакль в Казанском ТЮЗе «Шварц, человек, тень», где в основу пьесы Маргариты Кадацкой легли дневники и письма Евгения Шварца. Об этом во многом и его недавняя премьера в Театре «На Литейном» «Идите и показывайте» о разгроме Хрущевым выставки современного искусства в Манеже в 1962 году. Режиссер Егоров не выносит актуальную проблематику на поверхность, не акцентирует исторические параллели (а их множество), спектакль устроен сложнее и тоньше — и пьеса Алексея Житковского, и спектакль, скорее, напоминают целлулоидную пленку, которую авторы накладывают на настоящее, и сквозь сепию советской кинопленки, через иронию, абсурд проглядывают вечно актуальные темы.

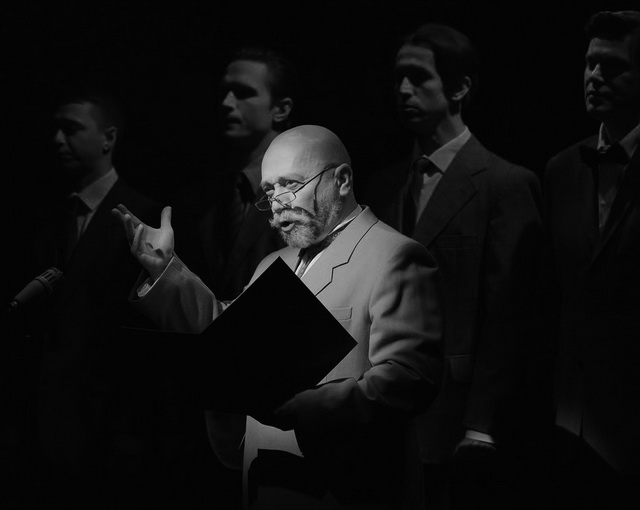

Пьеса Житковского полностью состоит из документальных текстов: драматург воссоздает 1962-й, используя отрывки из газетных передовиц того времени, телевизионных передач, официальных речей. Он монтирует эти отрывки в единое полотно постмодернистского текста, в котором очень много от оратории: здесь речи Хрущева даны как ритмизованный белый стих, реплики художников отданы хору, и режиссер следует за драматургом в этой свободе обращения с документальными текстами — Никита Хрущев (грандиозная роль Сергея Гамова) начинает спектакль, зачитывая тезисы о «вкусовщине» в окружении мужского хора, в отсвете красного, зловещего, адского фонаря. Когда он захлопнет папку, начнется обещанный режиссером «праздник».

Первый акт Егоров выстраивает, погружая зрителей в атмосферу студийной записи «Голубого огонька» образца 1962 года: перед сценой расположены столики, за которыми рассажена публика, на сцене реконструируют съемки в прямом эфире новогодней передачи, которую тут же транслируют на большой экран. Зрители восторженно следят за исполнением в стиле ретро песен тех лет, за накладками, когда ведущие проползают за елкой к следующей точке на съемочной площадке, аплодируют, когда актеры и актрисы, быстро преображаясь, изображают то певиц и певцов, то колхозниц. Сами того не замечая, зрители становятся частью дискурса массовой советской культуры — актеры Театра «На Литейном» с азартом и вдохновением заряжают энергиейэтот соцартовский праздник, включая в него и публику. Когда на экране внезапно возникают помехи, раздается тихий голос с прибалтийским акцентом справа — зрителям приходится развернуться на 180 градусов, чтобы разглядеть в темноте зала экран с абстрактным полотном и худого темноволосого человека — это эстонский художник Юло Соостер (Игорь Милетский). Он цитирует свое письмо другу. Так частное ломает коллективное бессознательное, и зрителям буквально, не метафорически приходится прилагать усилия, чтобы оторваться от красивой картинки, чтобы вникнуть в эту неровную речь, разглядеть в темноте частную историю человека, и это частное контрапунктом к праздничному застолью звучит очень пронзительно. К концу первого акта реальность начинает расслаиваться, советский коллективный праздник обретает черты грандиозного приговского абсурда — когда Любовь Ельцова, играющая украинскую колхозницу, выходит на сцену с огромной кукурузиной в руках, которой она любуется, и кукурузина символизирует не просто ее фанатичную любовь к Хрущеву как вождю, а могучий эрос ее беспримесного желания отдать всю себя всеобъемлющей воле диктатуры пролетариата.

Во втором акте перед нами разворачиваются события, произошедшие 1 декабря 1962 года в московском Манеже. Зрители перемещаются в фойе, становятся посетителями музея (на экранах постоянно показывают картины с выставки) и невольными свидетелями не только того, как Никита Хрущев потрясает кулаком с криком «Педерасты!», — они оказываются свидетелями той точки невозврата, когда история страны делает кульбит, погружаясь в пропасть «совкового» многолетнего застоя. Запрет неофициального искусства, завершение «оттепели» — не просто один из сюжетов советской истории. Для режиссера здесь — точка бифуркации, выбор пути для страны, укоренение советской ментальности, и выбор этот отразится и на нашем поколении. Вот они перед нами — молодые художники, держат в руках музыкальные инструменты, у каждого свой голос, своя музыка, свой непривычный уху звук. С каждым из них Хрущев будет вступать в диалог. И почти каждая фраза, которую извергает Хрущев, до ужаса и тошноты отзеркаливает какую-нибудь очередную инициативу современных народных избранников, речь Охлобыстина или Милонова. Сергей Гамов не пародирует Хрущева, хотя сохраняет его жест, выбрасывая вперед руку, здесь даже нет полного портретного сходства — перед нами невысокий коренастый человек средних лет в белом костюме, с лысиной и аккуратной бородкой и усами, — он одновременно похож и на русского купца, и на всех членов президиума сразу. Но та энергия, которую вкладывает актер в речь Хрущева, сметает. Это вулкан, изрыгающий поток речей, одновременно безумных и абсурдных: «Куда вы двигаетесь?! Я опять повторяю, я вас считаю педерастами. Казалось бы, педерасты — это добровольное дело, договоренность двух типов, а государство за это дает 10 лет, а раньше — каторга». Ответы художников почти не слышны, они тонут в энергии этого человека из народа. Казалось бы, Хрущев расплющивает, сметает молодых художников, которые в спектакле предстают не яростными нонконформистами, а «новыми тихими», которые думали, что теперь можно — легально жить и рисовать так, как они чувствуют, и обманулись. Нельзя. Никогда. Ни тогда, ни сейчас. Но сама история подбрасывает шутку: когда Хрущев умрет, надгробие позовут делать художника, которого он унижал, — Эрнста Неизвестного. (Так поэты пишут «На смерть тирана», пережив годы безмолвия.) Финальный выход Мэрилин Монро (Полина Воронова) в блестящем платье, которая является спящему перед шипящим телевизором Хрущеву, исполняя свое вечное «Kiss», — как посмертная мечта колхозника о заграничной деве. После испепеляющих речей об искусстве для шахтеров любой президент будет мечтать во сне о Мэрилин, и в этом абсурдном сне о загранице — финальная усмешка авторов спектакля над любовью к Родине.

Зрители уходят ошарашенные тем, как искаженное, модифицированное, абсурдное прошлое оказывается реальностью, которую мы проживаем здесь и сейчас. И это открытие — тот драматический опыт, который делает спектакль очень важным высказыванием.

ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Безусловно, Дмитрий Крестьянкин — режиссер со своим, очень внятным мировоззрением. Если угодно, он — социалист-народник, и эта принадлежность народу, позиция быть «внутри», среди тех, о ком он говорит, во многом определяет не только идейное наполнение его последних спектаклей, но и принцип интерактивности в каждом из проектов, когда работа со зрителем оказывается для него не менее важна, чем непосредственно сам спектакль. Во многом мне видится в этом влияние Бориса Павловича — участие Дмитрия Крестьянкина как актера и музыканта в инклюзивных проектах Павловича заразило Крестьянкина новой этикой горизонтальных связей, где каждый становится соучастником, соавтором происходящего на сцене, а внутренняя потребность в свободе от жестких рамок традиционного театра привела его к сочинению неожиданных по композиции и жанру проектов. Использование документальных текстов, кажется, оттуда же, из стремления дать слово человеку, расслышать его правду. Дмитрию Крестьянкину интересен «простой» человек и то, как он ощущает этот мир и как осознает себя в этом мире.

Спектакль «Ленин из Ревды» — необычен по форме и содержанию. Выстроенный в форме диспута, в который вовлекают и публику, спектакль этот обманчив своей простотой и лаконичностью. В его основе — реальные монологи жителей небольшого городка Ревды, собравшихся на митинг, чтобы решить судьбу одной из главных архитектурных достопримечательностей города — статуи Ленина, которая по обычаю украшает собой центральную площадь. Сносить или не сносить. Сохранить как памятник эпохе или освободить место для фонтана.

Спектакль играют на главной, мраморной лестнице театра «Балтийский дом». Наверху лестницы установлена серая статуя Ленина, у подножия ее — две деревянные тумбы, внизу — красные стулья для зрителей, среди которых располагаются и те, кто позже будет выходить к трибунам, чтобы произнести свой монолог. Правила игры объясняют сразу же: ведущий диспута (обаятельный Дехиар Гусев) объявляет зрителям, что они могут поучаствовать не только в голосовании (оно будет производиться трижды), но и сами выйти к трибуне и высказать свое мнение. Перед нами проходит череда узнаваемых характерных типажей типичного русского города: интеллигенция, рабочие с завода, молодежь, простая русская девчонка, пенсионерка, — актеры обаятельно придумывают своих персонажей, доводя порой до гротеска узнаваемые черты (в «Балтийском доме» внезапно образовалась талантливое поколение молодых артистов, которые заряжают своей энергией этот спектакль). Всех этих персонажей режиссер знает и чувствует, все вызывают у него сочувствие и добрую улыбку. Но задача спектакля — не просто погрузить зрителей в новую для них атмосферу интерактивного действа. Это своего рода терапевтическая работа над общей коллективной травмой — как вырваться из этого советского безвременья, в котором пребывают маленькие, умирающие российские городки, с обязательным Лениным на площади и единственным торговым центром. Ведь это только видимость, что будущее наступило. С каждым монологом, воспоминанием о прошлом, за каждой частной историей вскрывается история страны, пережившей культ личности, величие и распад. Как работать с людьми, которые оказались в пространстве медленного умирания, как не обесценить, не уничтожить их юность, их прошлое, но вдохнуть жизнь в это пространство, словно отмеченное черной язвой в виде каменного истукана? Неслучайно режиссер встраивает в спектакль отрывок из «Каменного гостя», который разыграют, смешно и изящно, Наталия Нестерова и Дехиар Гусев. Даже в камне Ленин продолжает владеть умами и душами тех, кто живет здесь и сейчас. Обращение к частным свидетельствам жителей Ревды позволяет режиссеру момент рефлексии по поводу нашей общей травмы, нашего настоящего. Здесь зрители становятся жителями Ревды — условного постсоветского пространства, которые не в силах освободиться от символов прошлого. Каждое голосование показывает колебание этого маятника: снести, оставить. Энергия спектакля, его открытая композиция словно очень нужны зрителю — который в эти дни нашел место, куда можно прийти и поговорить с людьми. Расслышать другого, совершить свой, внутренний выбор, который будет важен. Даже если это театр, а статуя из папье-маше. Торжество театра для режиссера Дмитрия Крестьянкина именно в этом торжестве справедливости, которое возможно, пусть для 50 человек на полтора часа. Но оно есть.

Ноябрь 2022 г.

Комментарии (0)