М. Булгаков. «Багровый остров».

Театр имени Пушкина.

Режиссеры Евгений Писарев, Федор Левин, художник Маша Левина

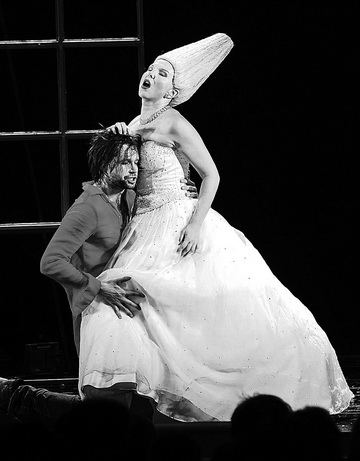

«Новая оптимистическая» (сочинение К. Богомолова).

МХТ им. А. П. Чехова.

Режиссер Константин Богомолов, художник Лариса Ломакина

Эти премьеры вышли практически одновременно, и в обоих спектаклях действие происходит в театре. С «Багровым островом» Михаила Булгакова — дело понятное, там речь идет о суматошной генеральной репетиции пьесы молодого драматурга, результат которой надо показать цензору, решающему в Совдепии судьбу любой постановки. Однако и «Новая оптимистическая», принадлежащая перу уже не Всеволода Вишневского, но Константина Богомолова, помещена в театральное закулисье — там и происходят все события, очень отдаленно напоминающие те, что имелись в пьесе под названием «Оптимистическая трагедия».

Мотивы постановок, конечно, разные, если не сказать — перпендикулярные по отношению друг к другу. Театр Пушкина, наследующий Камерному театру Александра Таирова, жившему прежде в том же здании, бережно осваивает таировское наследие и саму память о той легендарной эпохе. Пьеса «Багровый остров» была написана Булгаковым специально для Камерного театра, поставлена Таировым в 1928 году и из-за своей очевидной сатирической остроты весьма недолго продержалась в репертуаре. В 2022-м на сцене Театра Пушкина она вновь поставлена Евгением Писаревым (в качестве второго режиссера — Федор Левин), и перед нами не реконструкция, хотя художник Маша Левина явно находится в диалоге с конструктивистской стилистикой Вадима Рындина, оформлявшего таировский спектакль.

Между тем Константин Богомолов на сцене МХТ предпринимает очередной, характерный для него опыт взаимодействия с классикой. Суть этого опыта он сам лучше всего и сформулировал не столь давно по поводу спектакля «На всякого мудреца…» в Театре Наций: «Все, что осталось от Островского после встречи с Богомоловым». То, что нынче осталось от Вишневского при встрече с режиссером, — некий приблизительно аналогичный оригиналу сюжетный ход: женщина внедрена в мужской коллектив и пытается им руководить. Мужской коллектив здесь — известный авангардный театр, а женщина имеет за плечами не только ГИТИС, но также школу ФСБ и фронтовой опыт (вот, возможно, еще крупица, «оставшаяся от Вишневского», все же нечто «комиссарское»).

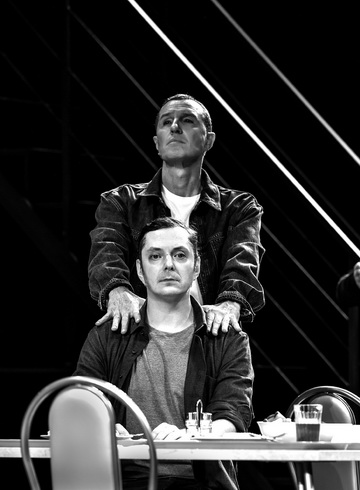

П. Ващилин (Ленский), И. Верник (Александр Моисеевич Виолин). «Новая оптимистическая». Фото А. Торгушниковой

Любопытно, что и в зале Театра Пушкина, и в зале МХТ стоят в партере во время действия режиссерские столики. С булгаковской пьесой опять же ясно — ведь идет репетиция, а взнервленный до крайности руководитель театра Геннадий Панфилович (Александр Матросов) носится от столика к сцене и обратно. Но вот в «Оптимистической» этот скромный предмет несет куда более изощренную смысловую нагрузку. Сюда, на конфиденциальную беседу артистов по одному вызывает новая руководительница Анна Чернова (Василиса Перелыгина), отсюда же начальственно вещает некий о-о-очень крупный фээсбэшный чин, которого в день «моего» спектакля отлично играл сам Богомолов, а в другие дни, как говорят, весьма убедительно воплощает Игорь Миркурбанов. Так столик с лампой становится неким обобщенным местом, где рождаются мертвящие идеологемы и вершатся людские судьбы.

Каких кондиций театр выведен Булгаковым в «Багровом острове», сказать трудно, ясно только, что в его репертуаре содержится классика любого географического происхождения, иначе как бы помреж Метелкин (Никита Пирожков) добыл в срочном порядке для новой пьесы всякие экзотические задники, костюмы и аксессуары? Ясно и то, что новому времени требуется свежая пьеса, которая пишется драматургом Василием Дымогацким (Александр Дмитриев) под гнетом такого количества идеологических требований, что в результате выходит чудовищная ахинея. Но и она по уровню идейного накала не устраивает цензора Савву Лукича (Сергей Ланбамин), и автору приходится, дабы спасти постановку, на ходу дописывать еще более «развесистый» финал.

А вот с театром из «Новой оптимистической» все более или менее понятно — он, в прошлом модный и нашумевший, состоит исключительно из мужчин и руководим мастером нетрадиционной ориентации. И вот выходят на поклоны дяди, одетые в женские платья, а сцена переливается всеми цветами радуги и немыслимо блестит всякой мишурой. За режиссерским столиком тем временем помирает художественный руководитель Глотов (Лера Горин) в экзотическом пиджаке и ярком шарфе. Как говорится, сгорает прямо на работе. Так, для начала, в спектакле достается недавно ушедшему от нас Роману Виктюку и созданному им театру. Впрочем, вскоре здесь всем мало не покажется.

Как это ни парадоксально, драматургические тексты Булгакова и Богомолова просятся к сравнению не только из-за театральной темы. Точнее, не просто по ее поводу. Булгаковское письмо «Багрового острова», кажущееся сегодня старомодным, слишком литературно отшлифованным, «округлым», по сути своей беспощадно. Пьеса, основанная на его же фельетоне и сохраняющая все признаки острой сатиры, рисует впечатляющую картину культурной деградации, унижения творческого человека и в конечном счете обессмысливания его труда. У Булгакова все нити существования театра находятся в руках цензора Саввы Лукича, который, конечно, смешон, но и откровенно отвратителен. У Богомолова же важную роль играет демиург из спецслужб, который, собственно, и назначает в ненавистный ему театр «комиссаршу», дабы она провела нужную идейно-художественную реформу. Ярый гомофоб, типичный иезуит, он рассуждает о необходимости новой формы для требуемого идейного содержания и приводит в пример опыт… нацистов гитлеровской Германии. Богомолов, конечно, верен себе и плетет такую плотную вязь циничных, издевательских рефлексий, что распутать, а тем более описать это довольно сложно. «Опускается» все: наследие Чехова, Бунина и Достоевского, цитаты из которого вкраплены в текст; западная «новая этика»; каботинство артистов-премьеров; психологические травмы, на препарировании которых помешано современное общество; былые культурные кумиры и ныне действующие работники культурного фронта… Здесь, к примеру, один артист, он же отец главной героини, много лет не мылся, дабы почернеть и получить роль в Голливуде (где, как известно, теперь квота на чернокожих актеров). Здесь покойный маэстро умудрился поставить «Темные аллеи» Бунина про однополую любовь. Здесь, воевавшая прежде в неких горячих точках, «комиссарша» имеет не просто психологическую травму, но реальную незажившую рану в груди. Здесь актеры, пытаясь наладить контакт с новым руководством, виртуозно «сдают» начальству своих коллег, бросают жен, детей и друзей ради выхода на сцену.

Собственная позиция Богомолова, как всегда, неуловима, он троллит всех подряд: растлителей и жертв, «художника» и «власть», Восток и Запад, старые и новые художественные формы, поборников нравственности и нарушителей ее норм… Булгаков же был в своих предпочтениях абсолютно ясен, последовательно ставил личность творческого человека выше и власти, и социума. Но острая сатира «Багрового острова» все же и в его творчестве стоит особняком. Здесь «хороши» и сами художники: драмодел Дымогацкий, халтурщик Геннадий Панфилович, некий старожил театра, который, обидевшись на маленькую роль в новом спектакле, запросто «сдает» начальству коллектив, в котором служит. Театр, конечно, то еще местечко, как говаривал один покойный отечественный критик, это «организм с перевернутой нравственностью».

К слову, вот вам еще одна забавная перекличка двух московских премьер. Пьеса Дымогацкого ужасна, спектакль, который в спешном порядке «сляпывается» на ее основе, ужасен не менее. А что же становится результатом усилий Анны Черновой по оздоровлению репертуара во вверенном ей высоким начальством театре? Ну да, прежний руководитель «неправильно» трактовал там «Темные аллеи» Бунина. А она-то что предпринимает? А она ставит спектакль «Три поросенка».

Есть еще одна важная точка сопряжения — очевидная все же любовь к грешным театральным деятелям, к этим «сукиным детям». В булгаковском материале и в спектакле Театра Пушкина она, конечно, выражена куда как яснее, чем в сочинении Богомолова. И горе-драматург Дымогацкий, и потный от ответственности руководитель театра Геннадий Панфилович в финале «Багрового острова» едва не лишаются чувств, потому что смысл всей их жизни — спектакль — находится под угрозой уничтожения.

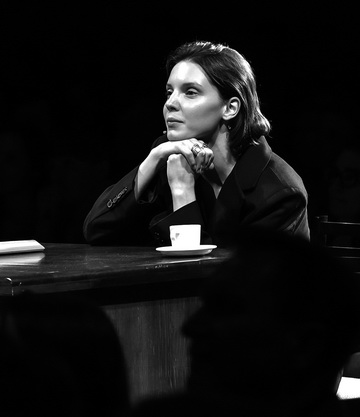

И. Верник (Александр Моисеевич Виолин), О. Воронина (Министр культуры). «Новая оптимистическая». Фото А. Торгушниковой

Цензор здесь резко контрастирует с безалаберной, разодетой в пестрые одежки из подбора компанией артистов. Перед нами абсолютно современный серый чиновник: строгий сегодняшний костюм, речь тихая, уверенная, без артистических эмоций. Не только смеха, но и острой горечи добавляет его «романтическое» желание внедриться в ткань спектакля, покататься на огромном бутафорском корабле, плывущем по сцене к мятежному острову туземцев. Мало того, что чиновник полностью помыкает творческим процессом, он не прочь в нем и поучаствовать, ибо ему все позволено. А тут еще и рабская готовность работников театра посадить этот «пиджак» в середину декорации, разрушив таким образом и мизансцену, и ход сюжета. До чего же может дойти человек искусства, чтобы сохранить право работать по специальности? Где предел несвободы, компромисса, унижения?

В спектакле Богомолова тоже проступают подобные вопросы, но предполагаемый ответ на них совсем тяжел, потому что предела, кажется, уже вовсе нет. Ясные вертикали мироустройства, еще присутствовавшие в сознании современников Булгакова и отразившиеся в его текстах, нынче окончательно рассыпались. В «Новой оптимистической» настолько смешались все понятийные категории, до такой степени амбивалентно все они звучат, что сам черт ногу сломит. А все же есть эпизод, где старый актер (его играет Александр Семчев), получивший роль Свидригайлова, чуть было не застрелился на сцене по-настоящему. Потому что хотелось создать нечто на века, потому что нет для него ничего дороже, чем играть роли.

В принципе и тот и другой спектакль оказались близкими к «капустнику». Я, в отличие от многих моих коллег, отношусь к этому жанру с симпатией, вероятно, в силу своей природной несерьезности. Однако сочинение Константина Богомолова, известного мастера на парафразы, остроты, всякого рода сатирические рефлексии и проч., вышло куда более тяжеловесным, чем булгаковский спектакль. «Новая оптимистическая» статична, многословна, концентрация в ней мотивов, тем, линий и отсылок по ходу действия растет и растет, достигая к финалу критической отметки. А вот артисты работают замечательно — психологически точно и подробно. Впечатляет Игорь Верник в роли одного из ведущих актеров (у них у всех, кажется, за исключением Анны Черновой, сохраняются свои собственные имена) — вот вам типичный «организм с перевернутой нравственностью», индивидуум, ежеминутно меняющий убеждения, интонации, манеры поведения, и все ради одной, но пламенной страсти лицедействовать. Очень силен и Александр Семчев — тут нам открывается недюжинная драма стареющего Актера Актерыча, некая даже душевная бездна. Собственно, все здесь безупречно точны: Вера Майорова, Павел Ващилин, Евгений Перевалов, Артем Соколов… Наконец, Василиса Перелыгина (Чернова), своим строгим обликом и сдержанной интонацией транслирующая множество смыслов: тут и душевная «рана», и благоприобретенное образование в школе силовиков, и истовое служение некой миссии, и феминистский акцент — чего только не намешано! Словом, Богомолов снова сплавляет тотальный постмодернистский стеб с чистым психологическим театром.

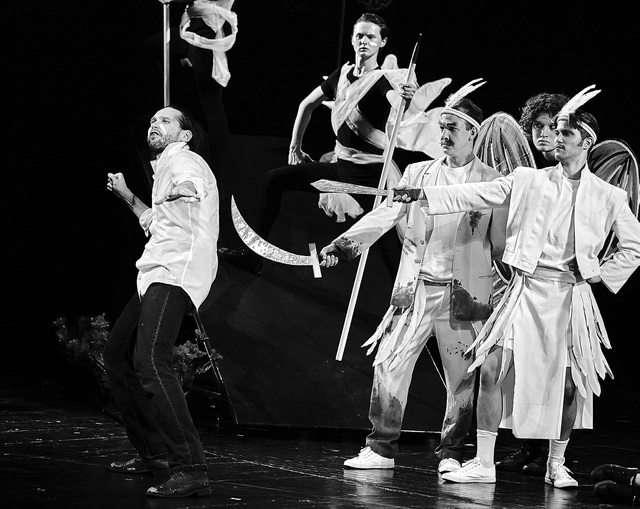

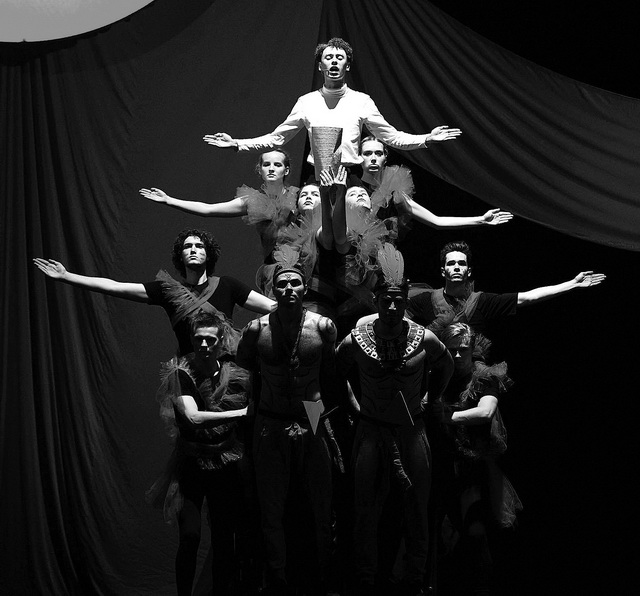

А «Багровый остров» играется в жанре простодушного балагана. Театральный бедлам, ничего не готово, все из подбора, текст пишется на ходу, исполнители на глазах превращаются в персонажей, сыплются накладки, обнажаются внутрицеховые амбиции — это же любимый актерский материал! Бедлам представлен красочно, костюмы папуасов и английских лордов бесстыдно демонстрируют свои бутафорские кондиции. Отличные артисты (особенно хороши Матросов и Дмитриев) играют в режиме темпераментного театра представления, не жмут, но без надобности и не серьезничают. Все здесь, в сущности, стремительно, предельно театрально и просто — и все это, представьте, вызывает живой эмоциональный отклик у сегодняшнего зрителя.

Казалось бы, странная реакция. Булгаковская пьеса про то, как театр спешно ставил «новую драму» о восставших против угнетателей папуасах с далекого острова, о гадких английских эксплуататорах и о революционной победе народных масс, со времен таировской постановки практически не имела сценической истории. Уже несколько раз сменились было времена, но театры за нее не брались, слишком прямолинейной казалась сатира, слишком фельетонными отраженные в пьесе события. Но наступил тот момент, когда реальная действительность превзошла любой, самый лихой фельетон. И вот французские имена-фамилии, типа «Жюль Верн» или «Паганель», используемые автором в пьесе, уже не говоря о «проклятых» «англосаксонских» Гленарване и Гаттерасе, будят свежайшие ассоциации. И вот уже самая распоследняя пыльная падуга, самый затрапезный кусок старого задника или совсем пропащий актеришко-интриган вызывают горячий прилив нежности и желание все это немедленно защитить. А цензора Савву Лукича очень хочется отправить прямиком на Багровый остров, где, возможно, еще сохранились людоеды и будет им чем плотно закусить после трудового тропического дня.

Где он, этот остров? Зато остов нашей общей театральной среды обитания уже просматривается.

Октябрь 2022 г.

Комментарии (0)