П. Бородина. «Исход». Московский еврейский театр «Шалом».

Режиссер Петр Шерешевский, художник Надежда Лопардина

Полностью засыпанный белым песком планшет сцены. Песком или солью? Поднимаю одну песчинку с пола: пластик, прозрачный, но из зала кажется то песком, то крупной солью.

На этом песке персонажи лежат в луче света, раздевшись до пояса, загорают, по нему ходят босиком в купальниках, зарываются в него ногами, выкапывают из него какие-то вещи. Песчинки пристают к коже, их смахивают. Почти все время фоном доносится звук волн. Пляж.

Сзади — стена детского сада, расписанная главным героем. На ней радуга, крот и крест (потому что не хватило голубой краски закрасить небо целиком). Почти сразу на кресте рисуют божью коровку, чтобы и крест не закрашивать (краски-то нет), но и не так в глаза бросался. По центру задника, над стеной детского сада, огромный экран, на который проецируются крупные планы с двух камер, работающих во время действия. За камерами — сами артисты, не занятые в эпизоде.

На песке стоят качели, стол с привешенными к нему чугунными утюгами, стулья, пианино, тумбочка, какие-то бревна (на них пьют пиво), с другой стороны от бревен — какая-то звуковая установка из бытовых приборов, на которой играют смычком. На столе — макет комнаты в ПНИ, где, собственно, формально и происходит действие. Там несколько кроватей, пластилиновые или пластиковые (не разглядеть, несмотря даже на увеличение видеокамерой) фигурки персонажей в казенных халатах и тапках, зарешеченное окно больничной палаты (номер шесть?), голые стены. Намного более унылая обстановка, чем на сцене. Реальность, а не театр, где пространство создала художник Надежда Лопардина.

Это пространство спектакля Петра Шерешевского «Исход» по пьесе Полины Бородиной в театре «Шалом». На малюсенькой сцене Музея Высоцкого, где сейчас играет «Шалом», поместилось очень много вещей и семеро артистов. Довольно тесно. Но при этом каждый находит себе место. Этакая скученность очень обжитого мира, где худо-бедно, но все как-то пристроились, приноровились жить. Да, ПНИ, да, за провинности типа появившейся ночью надписи «КОЗЛЫ» на стене следует унизительное разбиралово с главврачом в коридоре, да, карцер в наказание, но в целом это все равно дом, и даже уютный. Обитатели его уже сжились друг с другом, у каждого есть свое любимое место в общей комнате, свой устоявшийся ритуал дня с просмотром передачи по ТВ, повторяющимися заигрываниями друг с другом, потом рыданиями, откровениями и примирением. Ну хоть что-то. А вот уже и время обеда. Обитатели этой палаты вроде и хотят выбраться наружу, в большой мир, но условно. Мечтают об этом как о небе в алмазах. Но ведь и Моисей (грандиознаяработа Дмитрия Уросова) — относительно недавно поселившийся с ними в ПНИ мужчина средних лет с амнезией, найденный ментами на вокзале, главный герой, надежда для всех, практически луч света — тоже никуда их не зовет, потому что сам никуда не хочет.

Потому что сам — сбежал, о чем рассказывает в карцере предавшему его товарищу (тончайшая работа Антона Шварца). Сбежал от двух работ и нелюбимой жены, больного сына, безденежья, беспросветности, несвободы. От бессилия. От своей слабости. От себя. А от себя, как известно… Вот и сидит в ПНИ. Прячется. Красит стены детских садов, участвуя в исследовательской программе красотки, получившей грант. И мучаясь со всей страстью, на какую способен, как если бы был героем Достоевского — с той же невысказанной болью и страданием в глазах.

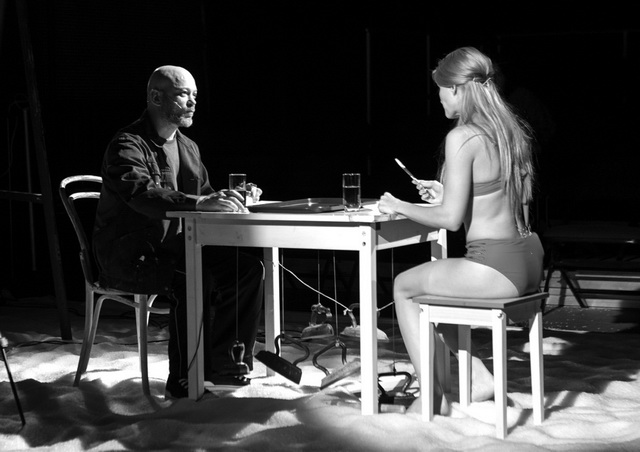

Шерешевский переворачивает, опрокидывает наше сострадание и жалость к герою, когда появляется его жена (Вероника Патмалникс). Она приезжает в ПНИ забрать его домой. Немногословная (а что говорить-то уже?), бесконечно уставшая. Та, кого он бросил с больным сыном, та, кого он оставил в полной беспросветности, безвыходности и безызвестности. Та, которая как тащила больного ребенка, так и продолжает тащить. Вот еще за непутевым мужем приехала, увидев его фотографию на пакете с соком (была такая грантовая программа по поиску потерявшихся, и симпатизирующая главному герою исследовательница его туда поместила). И вот они снова сидят за одним столом и смотрят друг на друга с такой болью и ненавистью, что становится страшно. Едят при этом рыбу, которую только что под укрупняющим глазом видеокамеры разделала жена, вся в белом. Безупречная. Прямая. Несгибаемая. Двужильная. Невыносимая.

И главный герой оказывается уже не героем, не жертвой, не маленьким человеком Чехова, Достоевского и всей русской литературы, а вполне заурядным персонажем современного мира: сбежавший, предавший свою семью отец больного ребенка из числа тех 90 процентов мужчин, что бросают жен с больными детьми. Другая история выходит. И герой другой.

Шерешевский работает в этом спектакле как большой мастер. Взрывает ритм в общем-то тихого действия оглушающими музыкальными вставками, когда все персонажи выходят на сцену с музыкальными инструментами и играют попсу, как любительский оркестр, лихо, громко и аляповато, как в кафешантане, и это сценически — эффектные, выпуклые эпизоды. Филигранно работает с артистами, давая каждому свой «бисовый», практически эстрадный, максимально эффектный, на аплодисменты, номер.

Актеры здесь превосходные, точнейшие, попадающие в самый нерв своих персонажей и зрителей. Режиссер поддерживает их крупными планами, транслируя все нюансы их игры на большой экран, давая рассмотреть их действительно выдающиеся психологические работы сквозь несовершенный видеоэфир, добавляющий в спектакль ту пронзительность, которая свойственна жизни и хорошему театру. Когда не «глянцевая» картинка, а чуть с помехами, с едва заметной временной, звуковой и визуальной задержкой, что и создает ощущение невероятной подлинности, высшей театральной правды.

Исхода никакого нет. Ни в пространстве пьесы Полины Бородиной, ни в спектакле Петра Шерешевского он невозможен, как невозможен он в нашей действительности. Не в той, что мы видим через экраны соцсетей из своих столиц, а в той реальной реальности, где безнадежность, беспросветность, безденежье и никакого исхода. И никакого Моисея. Только Андрей (так на самом деле зовут героя Дмитрия Уросова), который — вполне себе герой нашего времени, и главные его поступки — сбежать от семьи с больным ребенком и написать на стене ночью слово «козлы». Так себе герой. Но какой есть.

Заканчивается спектакль «эстрадным» выступ-лением любительского оркестра ПНИ, где солирует Антон Шварц. На экран транслируются кадры путешествия Антона по миру. Вот он в казенном халате из ПНИ на фоне исторических достопримечательностей, вот даже добрался до Стены плача. И вроде бы радоваться за него нужно, тем более что песня хитовая и должна бы вкупе с финалом истории вывести зрителей на воодушевляющий подъем, но на самом деле хочется плакать, а не аплодировать.

В беспощадности, с которой Шерешевский ставит диагноз или, вернее, фиксирует, что герой — именно такой, как и время, — тоже заключено мастерство высшей пробы: с точностью взгляда и острейшим ощущением масштаба, когда всё — и люди, и события, и мечты, и трагедии их — лишь намекает, отсылает к чему-то уже виденному, давно прошедшему, всё — только копия, напоминание, не дотягивающее до оригинала ни по масштабу, ни по мощи. Но при этом настолько жгуче живое, что не отмахнуться и не забыть.

Ноябрь 2022 г.

Комментарии (0)