Погружение в мир одного из самых провокативных русских режиссеров рубежа XX–XXI веков Алексея Балабанова начинается с длинной лестницы, ведущей на второй этаж «Севкабель Порта», расположенного в Гавани. И это очень правильно — ведь именно здесь, на Васильевском острове, он жил, работал и часто снимал фильмы. С каждым новым шагом глаза ловят знакомые строчки стихотворения Владимира Орлова, которые в фильме «Брат 2» читает герой Сергея Бодрова-младшего, поднимаясь по пожарной лестнице американского небоскреба: «Я узнал, что у меня / Есть огромная семья / И тропинка и лесок / В поле каждый колосок…».

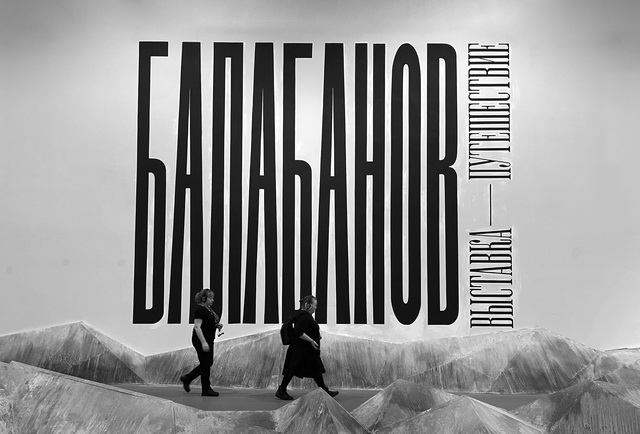

Но это лишь эпиграф. Дальше будет пролог: перед самым входом в огромное пространство, где разместилась масштабная экспозиция, возникнет уходящее к потолку вытянутыми буквами название «Балабанов. Выставка-путешествие», похожее на штрихкод, считывая который каждый будет видеть что-то свое: для одних это режиссер народных хитов, для других — радикальный интеллектуал. Но истина находится, как и раньше, где-то посередине: герой этого глобального интерактивного квеста так и останется до конца не разгаданным.

Как и положено большому художнику, Балабанов больше навязываемых ему рамок. Он — бесконечно сложное и противоречивое явление русского искусства. И это обстоятельство постоянно дает о себе знать еще с пролога, где пол только-только начинает вздыматься сконст-руированными из жести свердловскими холмами: два брата Федор и Петр, сыновья Балабанова, зададут тему творчества своего отца — братство.

Кажется, все логично. Для братьев, во всяком слу-чае, точно. Но как быть с са-мим Балабановым? Личнодля меня объявленная тема кажется искусственной в его творчестве. Стоит только проникнуть чуть дальше названия двух самых известных его фильмов, которые, казалось бы, тему братства и определяют, заглянуть в их содержание, как сразу же можно обнаружить, что кинобрат Данилы Багрова, Татарин в исполнении Виктора Сухорукова, дважды откровенно предает героя Сергея Бодрова-младшего, а во второй части дилогии, во многом являющейся намеренной пародией первой (в «Брате» был Немец, в «Брате 2» Фашист, вместо обреза появился пулемет марки «Максим», вместо подружки водительницы трамвая Светы возникла русская проститутка Мэрилин, а вместо Вячеслава Бутусова — поп-певица Ирина Салтыкова), вообще остается в Америке. Главный герой короткометражки «Трофим» из альманаха «Прибытие поезда» убьет своего брата, приревновав того к жене. А в неснятом фильме «Мой брат умер» один брат и вовсе будет заперт в голове другого. Не вяжется здесь что-то с братством. А если и вяжется, то через перевертыш и парадокс. Тема братства у Балабанова весьма противоречива.

И это понятно, ведь его мир вырос из беккетовских пустошей и кафкианских запертых комнат, из «Счастливых дней» и «Замка». Из их холодного, неуютного пространства, в котором герои бесконечно одиноки в поисках выхода из лабиринта земной печали. Они — последние герои этого мира. И если внимательно проследить кинобиографию режиссера от этих двух дебютных полных метров до полуразрушенной Колокольни Счастья из его последней картины «Я тоже хочу», то содержание его творчества станет более чем очевидным — никакого конъюнктурного братства в нем нет, лишь одно недостижимое счастье.

Другое дело братство, с которым Балабанов снимал кино, — Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Сергей Курёхин, Леонид Федоров, Олег Гаркуша, Виктор Сухоруков, Сергей Бодров-младший, Сергей Сельянов. Последний вспоминает, что «для Балабанова была важна бескорыстность… Кино — дело, которому мы посвятили жизнь, и переводить его на деньги — не то, ради чего мы всем этим занимаемся. Любовь все определяет». Эту же мысль емко формулирует герой Маковецкого в картине «Мне не больно»: «Главное в этой жизни — найти своих и успокоиться». Своим он был для многих, для всех тех, кто хоть раз посмотрел его кино… Для них здесь устроен настоящий кинопарк.

Есть и еще одно важное обстоятельство. Из проходящей сейчас в кинотеатре «Аврора» масштабной ретроспективы фильмов Алексея Балабанова, сообразно повестке дня, изъяты два — «Война» и «Груз 200». Объяснять это решение нет смысла, оно очевидно. Важно лишь то, что на выставке этого «невинного» умолчания нет. Оба фильма мощно представлены внушительными декорациями-инсталляциями: первый — армейской палаткой с мешками песка и оружейными ящиками, в которых разложены съемочные артефакты, второй — белой «больничной» комнатой, в углу которой стоит телевизор с продавленным креслом, где сидела по сюжету картины пропитая насквозь мать милиционера Журова, аккурат под портретом летчика-космонавта и Героя Советского Союза Юрия Гагарина на стене. Рифма была очень мощная — спившаяся родина-мать, сын которой стал импотентом-маньяком в погонах (напомню, «шел 1984 год»). Можно даже сесть в это кресло. Ощущения жутковатые, скажу прямо. Кстати, этот абсурдный перевертыш пришел в балабановский мир тоже из абсурдистской вселенной Беккета.

С самого своего начала выставка-путешествие «Балабанов» настаивает на движении — от первых киноопытов на Свердловской киностудии до неснятых одиннадцати фильмов; от велосипеда, на котором Алексей Октябринович объездил весь Васильевский остров, до рабочего трамвая, увозящего раненого Данилу Багрова от бандитской погони прямиком к российской славе; от свердловского рока до натужно горящей печи «Кочегара».

Все это сопровождается аудиогидом, который ненавязчиво включается в нужных местах, и каждый посетитель слышит то факты биографии, то отрывки разговоров со съемочной площадки или интервью с режиссером, то смонтированные голоса простых зрителей, рассказывающих, почему тот или иной фильм для них является любимым или знаковым. И этот подход здесь кажется наиболее уместным — после «Счастливых дней» и «Замка» Балабанов стремился делать доступное, народное кино (не без подтекста, конечно же), и без такого «простого» мнения это путешествие было бы ущербным. Для более же пытливого зрителя по всей выставке разбросана масса интеллектуальных подсказок и в сопроводительных текстах, что написаны на стенах — импровизированных горных склонах, и в подобранных видеофрагментах, и в разбросанных в самых неожиданных местах, за пределами прямого зрительского взгляда личных вещах режиссера — то из расщелины выглянет игрушка-вомбат, один в один похожая на режиссера, то на выступе обнаружится шахматная доска, которая появляется почти во всех его фильмах.

По своей сути эта выставка очень напоминает спектакль-променад с его непростой пространственной организацией и вовлечением зрителя в процесс. На всем пути организаторы предлагают интерактив — то заглянуть в какие-то странные окуляры («Счастливые дни»), то посмотреть эротические открытки («Про уродов и людей»), то поговорить по телефону («Замок»), а то и вовсе посидеть в кресле режиссера, полистать режиссерский сценарий «Брата» или забраться на смотровую площадку, где висит свитер Данилы Багрова.

Бродилка по извилистой горной дорожке от самого начала творческого пути, включающего в себя школьные стихотворные признания в любви и дневниковые записи о поездке в Англию, до воссозданных ворот Колокольни Счастья, через которые в конце путешествия пройдет каждый посетитель выставки, выглядит как инициация с погружением в киновселенную Балабанова — не получится пропустить стену со всевозможными часами из «Счастливых дней» или прицепную железнодорожную платформу, посмотрев заодно отрывок из короткометражного фильма «Трофим» с Алексеем Германом-старшим в роли режиссера, монтирующего фильм, приуроченный к столетию кино.

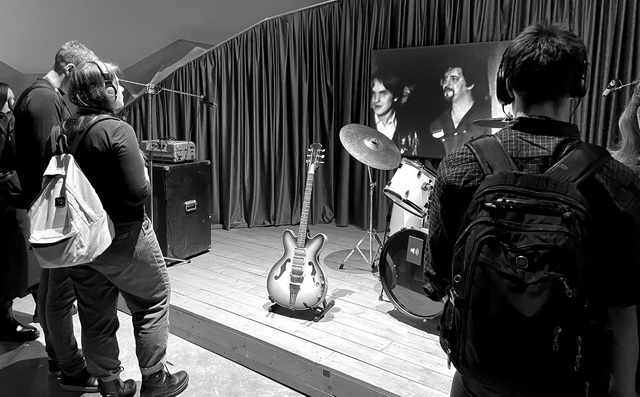

Можно еще постоять, словно на рок-концерте, перед импровизированной сценой с настоящими музыкальными инструментами, на заднике которой идет отрывок из «Егора и Насти» под песню «Взгляд с экрана» в исполнении «Наутилуса Помпилиуса». А пройдя чуть дальше, можно прокатиться на электричке или посидеть в кладбищенской закрытой беседке, где Немец встречался с Данилой, а еще дальше — взобраться на платформу рабочего трамвая в натуральную величину.

Но самое большое впечатление — это проход по импровизированному Кармадонскому ущелью, который сопровождается гулом то ли от горной реки, то ли от сходящего ледника Колка. И даже несмотря на то, что все это рукотворно и театрально, усиливается ощущение страха перед судьбой, которая еще до трагедии 2002 года, произошедшей со съемочной группой Сергея Бодрова, стала слишком настойчиво являть свои знаки — на съемках «Реки» в 2000 году погибнет исполнительница главной роли Туйара Свинобоева…

А дальше горы превратятся в городские абстрактные интерьеры со «Жмурками», «Морфием» и «Мне не больно», резко утыкающимися в остов Колокольни Счастья, обрушившейся на сороковой день после смерти Балабанова в июне 2013 года. Так заканчивается это метафизическое путешествие, которое не в последнюю очередь напоминает о долгом пути через Зону к комнате желаний из фильма Андрея Тарковского «Сталкер». И в этом месте точно становится больно…

Декабрь 2022 г.

Комментарии (0)