П. И. Чайковский. «Пиковая дама».

Королевский театр La Monnaie (Брюссель).

Дирижер Натали Штуцман, режиссер Давид Мартон, художник Кристиан Фридлендер

Режиссер Давид Мартон задался вопросом, как может отозваться история тайны трех карт у сегодняшнего зрителя и имеют ли страхи героев «Пиковой дамы» что-то общее с нашими. Авторы постановки шедевра русской оперы на одной из главных сцен Европы пытаются заново прочитать его через рефлексию советского прошлого. Так сюжет из давно минувшего времени — с золотым великолепием конца XVIII века — переносится в недавнее — условную действительность последнего десятилетия существования Советского Союза.

Известная история, разложенная, так сказать, на трех картах, в спектакле такова: молодой человек, социальный статус которого невысок, опьянен любовью к незнакомой девушке — невесте успешного бизнесмена-братка. Он случайно узнает о тайне трех карт, которой владеет бабушка его возлюбленной — старушка поколения русско-советской интеллигенции, страдающая деменцией. В мире, где деньги решают все, даже и то, кому позволительно любить, ее секрет может спасти героя от гибели. Что Лизе до него, рабочего с какого-нибудь обанкротившегося завода, когда перед ней стоит в малиновом пиджаке, белых лаковых туфлях «хозяин жизни» и осыпает ее «дефицитом». Так несчастный влюбленный, не в силах справиться с овладевшим им желанием в один момент устроить свою судьбу, попав под власть иррациональных сил, сходит с ума и губит три жизни, включая свою.

Отчетливая тенденция современной оперной сцены — в попытках нового прочтения классических сюжетов вводить дополнительных персонажей. В авторской версии Давида Мартона важное место занимает удачно найденный персонаж — пианист. С его появления на сцене, еще до первых звуков оркестра, начинается спектакль.

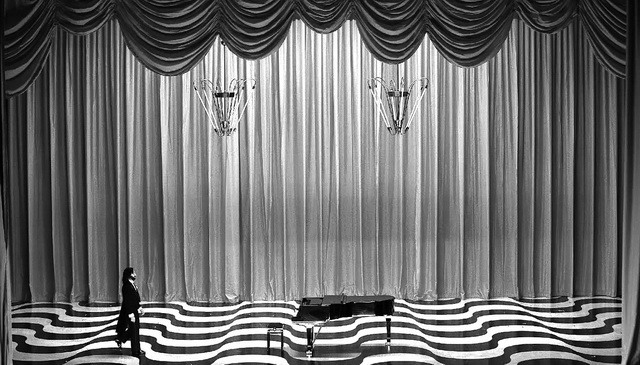

Симметрично расходятся два полотна небесно-голубого струящегося занавеса. Точно такой же занавес обрамляет сцену изнутри, а освещают ее две светодиодные люстры. Художник-постановщик Кристиан Фридлендер покрывает планшет сцены глянцевыми черно-белыми геометрическими волнами и этим создает впечатление некоего гипнотического рисунка. При покупке билетов зрителей даже специально предупреждают, что сценография может вызывать осложнения у людей, страдающих эпилепсией. Позже, в заключительной картине спектакля, ощущение гипноза усиливается за счет сводящего с ума задника сцены, расписанного композициями с такими же черно-белыми геометрическими ритмами. Иррациональная атмосфера пространства и происходящих в нем мистических вещей выводит конфликт главного героя на определенный смысловой уровень. Трагическая вина Германа в том, что он, как и любой из нас, стоя над зияющей бездной человеческих страхов и страстей, рискует оказаться сброшенным вниз силой, от него не зависящей, и погибнуть, не сумев противостоять отчаянию и безумию. А пока Альфредо Аббати в роли пианиста выходит к стоящему посреди сцены роялю. Одновременно в оркестровой яме к пульту выходит дирижер — Натали Штуцман. Они вместе кланяются и получают свои аплодисменты. Пианист устраивается за инструментом, дирижер встает за пульт. Вероятно, то, что ожидает увидеть перед собой зритель, заменяется тем, что он может здесь услышать: своеобразным концертом для фортепиано с оркестром. Кажется, режиссер предлагает переместиться в концертный зал вместо наслаждения старой-доброй оперной сценой. Концерт в семи картинах с тремя убийствами. Иронически звучит приходящий на ум завет Станиславского: в оперном театре нужно смотреть ушами, а слушать глазами. Неужели пианист в одиночку исполнит всю партитуру Чайковского и музыка станет по-настоящему главной действующей силой? Не совсем так. Пока что пианист только настраивается на исполнение: безмолвно пропевает первые такты и пробует скрыто продирижировать их, протирает руки и подкручивает банкетку. Эта сцена продолжается всю увертюру.

Что же сама увертюра? Натали Штуцман лаконичным движением рук элегантно рассекает перед собой воздух, и в ответ на ее жест в оркестре звучит начальный мотив баллады Томского. Каждая следующая музыкальная фраза произносится оркестром все настойчивее, но в конце концов растерянно затихает, уступая место центральному эпизоду интродукции — угрожающей теме трех карт. На две незамысловатые фразы из этой темы Штуцман тратит немного больше положенного им музыкального времени, за счет чего их звучание наполняется более объемным пламенным tremolo струнных и вырастает до гневного tutti, переходящего в зловещую тему Графини. Сама Графиня в звуковом представлении Штуцман контрастирует с актерским образом, выведенным Давидом Мартоном на сцену. В оркестре эта тема звучит неумолимо пугающе, создавая эмоциональную атмосферу, больше походящую на победоносный полет Валькирий, с тем лишь отличием, что вагнеровские героини-воительницы торжествуют и упиваются жизнью, а героиня-ведьма Чайковского — смертью.

Но Анне Софи фон Оттер в роли Графини совсем не та дьявольская старуха, какой ее изображают композитор и дирижер. Ее Графиня — хрупкое, болезненное существо, живущее в своем иллюзорном мире. В сцене смерти ей, неспособной осознать реальность происходящего, кажется, что Герман (Дмитрий Головнин) — это призрачный любовник из ее прошлого, граф Сен-Жермен, явившийся забрать подаренную когда-то тайну карт. Переломным моментом становится их робкий поцелуй — мираж развеивается, и она, бездыханная, сползает по его телу на пол. Погибает графиня, в сущности, не от смертельного страха перед грабителем, а от ужаса разрушенных иллюзий.

Говоря об интерпретации Штуцман партитуры Чайковского, можно заметить, что в целом она чаще замедляет темпы во многих эпизодах оперы, чем следует традиции их исполнения, за счет чего время общего звучания спектакля увеличивается в среднем минут на пятнадцать — смешные цифры, если вспомнить, что делал Курентзис с тем же Чайковским в «Евгении Онегине», поставленном в Перми. Но у Штуцман такая особенность исполнения не воспринимается как интерпретационная революция, хотя некоторые и называют ее прочтение новым словом, с чем я отчасти согласен. Что можно сказать с уверенностью — оркестр Штуцман звучит более чем убедительно. Ей удается найти оптимальный баланс между оркестровым звучанием, вокальной строчкой и хором. Происходит это оттого, что она относится к партитуре Чайковского не просто как к оркестровой, а по-настоящему симфонической. Выстраивая выразительную драматургию оркестровых тембров, уделяя особое внимание мотивной разработке отдельных мелодических построений, добиваясь исключительной ансамблевой слаженности, Штуцман отвечает требованиям композиторской партитуры при разумном следовании современным исполнительским тенденциям. Не категорически подчиняет вокальные партии строго упорядоченному движению музыки, а предоставляет свободу трактовки сольных линий певцам. За счет чего артисты могут создать по-настоящему выразительные образы — не только спетые, но и сыгранные. Штуцман изобретает собственный неповторимый стиль и добивается эффекта полного погружения в музыку Чайковского. С первых и до последних тактов звучание ее оркестра — с осмысленностью и певучестью мелодических фраз, увлеченностью даже отдельным звуком, незабываемым тембром — не отпускает слушателя. Такое исполнение — это пронзительное высказывание человека, буквально влюбленного в каждый подголосок партитуры, использующего все возможности современного оркестра для создания эффектных звукоизобразительных ходов. И кажется, что чистая музыка, буквально летящая из оркестровой ямы, становится видимой и даже осязаемой — оказывается, ее и правда можно увидеть ушами и услышать глазами.

А в это время на сцене все тот же, в безупречном черном фраке, пианист, сидящий за роялем. Только он поднимает руку в готовности взять первый аккорд с финальными тактами увертюры, как тут же замирает и, забывшись, опускает голову на крышку инструмента — поддается сну. Все, что будет происходить дальше, творится в воображении музыканта. Может быть, это сам Чайковский или его альтер эго? Вспоминается «Пиковая» Херхайма в Королевском театре Дании, в которой режиссер выводит на сцену и умножает образ композитора в десятке абсолютно одинаковых «Чайковских», активно участвующих в действии. К тому же там была идея двух проекций композитора — неудержимого Германа как рвущейся наружу страдальческой души и Елецкого как невозмутимой маски благопристойности, скрывающей под собой развратные тайные страсти. Здесь ничего этого, конечно, нет — спектакль совсем о другом. Наш пианист — просто молодой музыкант, поделившийся своими сновидениями о «Пиковой даме».

Вот где скрывается ответ на вопрос, откуда и зачем взялись предложенные авторами спектакля обстоятельства действия оперы. Молодому европейцу на ум, пускай и во сне, приходит то, что волнует его сейчас, может быть, сильнее всего, — откуда взялся советский человек нового времени. Почему переродившееся постсоветское общество в большинстве своем страдает ресентиментом по отношению к Европе, всепоглощающей идеей национальной идентичности и жаждой реанимации скреп — что такое Homo Soveticus и почему в эпоху исторического рубежа социалистической системы он не изжил самое себя, а «поколение перемен» с их идеалами и стремлениями оказалось бессильным перед лицом уродливой и грозящей миру постсоветской гидры. Эти мысли напрямую со сцены не звучат, но невольно формулируются в сознании, поскольку имеют отношение к теме размышлений режиссера.

В дни, когда в Петербурге новый сезон открывается спектаклем «1881» Валерия Фокина, где режиссер пытается понять, как несколько дней могли изменить эволюционный ход развития целой страны и обречь ее историю на то, из-за чего она вынуждена двигаться по кругу, — в Брюсселе думают примерно о том же, но менее радикально. Казалось бы, при чем здесь «лихие» девяностые и мистическая драма о безумии? Действительно, сюжету Чайковского на первый взгляд не очень идут предлагаемые режиссером обстоятельства. Но стоит немного задуматься, и все становится ясным. Рифма коллизии героев и неприглядного перестроечного времени, в которое они попадают, в том, что оба этих обстоятельства рассказывают об иллюзиях и свободе. К этому же добавляется и тема бедности, прежде всего духовной. Ведь девяностые — это время, когда кажется, что у каждого есть шанс подняться наверх и удостоиться подарков судьбы в этой «русской рулетке». Время, когда социальный лифт от бомбилы до депутата действует по принципу трех карт — случайно улыбнется удача, и ты обыграешь всех и даже саму судьбу, а может, и нет. Тогда цена тщетной попытки — жизнь. Ответ на финальную арию Германа «Что наша жизнь? Игра!»…

Пока пианист спит, на сцене появляется хор нянюшек и гувернанток. Женщины, одетые в стиле городской моды позднесоветского периода (художник по костюмам Пола Кардум), с мрачными лицами выстраиваются вокруг рояля. Из принесенного ими магнитофона доносится хор мальчиков: «Мы все здесь собрались назло врагам российским. Злой недруг, берегись! …Беги иль покорись!» От такого кошмара эти женщины, конечно, берегутся — не желая слушать милитаристские марши, закрывают уши руками и всячески противятся этим голосам. Откуда Чайковский мог знать, как будут звучать его строчки сейчас? Безобидная сцена «в Летнем саду» превращается в пацифистское высказывание режиссера. Нечто похожее происходит и в эпизоде «в комнате Лизы», когда Полина исполняет свой печальный романс о счастливой стране Аркадии, где ей было позволено вкусить минутную радость, но главное, что в конце концов ей там досталось, — могила. И маленькие дети проходят мимо нее ровным, будто заговоренным строем, держа в руках гранатометы. Холодок пробегает по коже, когда видишь воплощенную метафору того, чем оборачиваются иллюзии в любое время.

Режиссер Давид Мартон, воплощая на сцене историю о человеке, попавшем в жернова собственных страхов, страстей и прошлого, избирает для этого своеобразный жанр и форму концертного представления. По окончании первой сцены гуляния занавес закрывают двое — это приятели Чекалинский и Сурин, которые идут прямо у линии рампы и встречаются посередине. Они, устроители этого концерта, начинают свой рассказ.

В спектакле действуют явно противопоставленные группы персонажей: первые — хозяева жизни, преуспевающие бандиты-фарцовщики, живущие по понятиям воровского мира, промышляющие контрабандой и отмывом, — приятели Чекалинский и Сурин, которым все нипочем, а вместе с ними и Томский с Елецким. Им будто в распоряжение отдается заколдованный круг обреченных судеб Германа, Графини и Лизы.

Так бывает: смотря «Пиковую даму», задаешься вопросом: эта драма — любовь или игра? Для компании Чекалинского и Сурина во главе с Томским это, конечно, только игра. В представлении режиссера они раскрываются в своей демонической сущности подстрекателей порока и искусителей душ. То смеха ради сводят Германа с ума, издеваясь над ним своими шутками, то пристают к Лизе, то отжимают деньги у Графини. Но главная их действенная роль — показать безобразное нутро людей. Так, в сцене «гуляния» они раскладывают свое добро как приманку — магнитофоны, чулки, драгоценные украшения и эротические журналы, а затем весь народ, заполняющий сцену, будто теряя человеческое лицо, налетает на эти «сокровища», топча и буквально разрывая друг друга. Напоминает известный эпизод романа Булгакова — выступление Воланда в варьете.

После непродолжительного разговора, в котором приятели представляют публике героя вечера — Германа, они расходятся, разводя за собой занавес. На открытой сцене что-то напоминающее вокзал или железнодорожную станцию с бетонными блоками-сиденьями и огромной лестницей-переходом, затем — развалины советской многоэтажки. Позже прием с кулисами повторится еще несколько раз. Занавес будут закрывать и открывать то беззаботные дети с радиоприемником, то бродячие выпивохи, разливающие мутные коктейли по пластиковым стаканчикам; а то служанка Маша, чтобы спрятать Лизу от назойливых подружек с их весельем, задернет занавески сцены, как шторки окна, чтобы оставить барышню одну со зрительным залом для рокового признания. Это обеспечивает спектаклю непрерывность сквозного развития, создавая линию с отдельным смысловым содержанием: театр в театре, а точнее — театр на концертной сцене.

В финале такой театрализованный сон пианиста развеивается. Занавес в последний раз раскрывается, и к музыканту подходит неприметный мужичок, который, оказывается, все это время с партитурой в руках находился неподалеку от главных героев и был безмолвным свидетелем всех событий. Держа в руках ноты, он вместе с музыкантом делает в них пометки. И становится понятно: история о трех картах — не выдумка. Она действительно была! И была записана. Теперь она останется на страницах потрепанной партитуры, чтобы другие поколения смогли прочитать ее заново — соответственно своему опыту и времени.

Ноябрь 2022 г.

Комментарии (0)