П. И. Чайковский. «Черевички».

Урал Опера (Екатеринбург).

Дирижер Константин Чудовский, режиссер Борис Павлович, художники Мария Лукка, Александр Мохов, Анастасия Соколова

В далеком-далеком космосе летит сияющая планета, похожая на елочный шар. Где-то на другой далекой-далекой планете медленно-медленно идет массивный мамонт — из правой в левую кулису. Так начинаются «Черевички» Петра Ильича Чайковского, что в Екатеринбургском театре оперы и балета (выступающем под маркой Урал Опера) поставил Борис Павлович. Никакого года 2022, 2014 и далее по списку. Театр, кажется, зовет нас прочь от горестей и забот, в уже начинающуюся предрождественскую счастливую суету — и в сказку.

Время действия намеренно смешано, взболтано, запутано. На заднике — линии высоковольтных передач, черевички Вакула доставит Оксане в фирменном пакете большого магазина, а Бес явно образцом соблазна видит Филиппа Киркорова, одевается «под него» и красит волосы. Меж тем Вакула как был, так и остается кузнецом (а не становится автомехаником, например) и ни у одного из персонажей нет мобильного телефона. Это время «общее», «всегдашнее», время мифа. Такой Украины и в гоголевское время не было, ее — счастливую землю, где смекалкой легко укротить черта, — можно сочинить двадцатилетним в холодном Петербурге, третий год скучая о родной земле и пытаясь разобраться с неясным еще призванием судьбы. Такая Украина была — и есть — всегда, именно в преданиях и побасенках, песнях и сказках. Именно ее увидел и принес на уральскую сцену Борис Павлович — разумеется, с колоссальной помощью художников. Мария Лукка и Александр Мохов, отвечавшие за «вещественное» оформление сцены, и Анастасия Соколова, сотворившая анимацию, что стала важнейшей частью спектакля, выстроили этот мир мифа со всеми подробностями, шуточками, аттракционами (в терминологии Сергея Эйзенштейна) — и сделали это безукоризненно.

Итак, пролет планеты, величавый проход мамонта. Это все на увертюре — а она немаленькая, Петр Ильич набрасывает темы и играет с ними. То он осторожен, предсказывая лирические сцены, то вдруг обещает громы судьбы. (Дирижер Константин Чудовский более внимателен к осторожности, чем к порыву, и на премьере оркестр — особенно в начале — ощутимо «тормозил».) Чайковскому в момент сочинения «Кузнеца Вакулы» (как вначале называлась опера) 34 года, и общество упорно ставит ему в вину «излишний симфонизм» оперных произведений (знаменитых впоследствии опер в его биографии еще нет — есть «Воевода», «Ундина», «Опричник»). «Вакула» провалится на премьере, через дюжину лет Чайковский его переделает, но «Черевички» тоже будут встречены кисло. Сегодня незамыленный взгляд режиссера (Павлович никогда ранее не работал в опере, это дебют) способен разглядеть бриллианты этого сочинения Чайковского и преподнести их как на ладони, протянуть руку, предложить: любуйтесь!

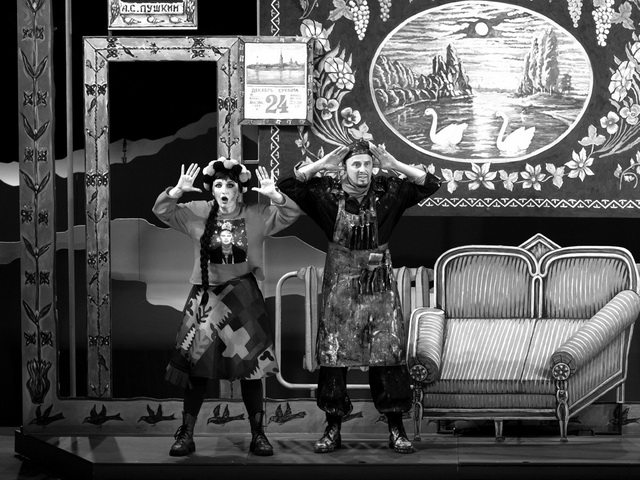

Массовые сцены и сказочность в них — конечно. То чувство чуда, что свойственно зрелому Чайковскому (и тут речь даже не о балетах — хотя все они, и «Лебединое», и «Спящая», и «Щелкунчик», будут после, после «Черевичек», но о «Пиковой даме», например), Павлович видит в опере еще «ранней». И в толпе обитателей хутора присутствуют не только люди-ряженые, но и диковинные звери. Например, глубоко-синяя птица в человеческий рост, щеголяющая в белых сапожках. Именно к ней по имени («Одарка!») обращается Оксана, восхищаясь новенькой обувкой подруги. Из этого восхищения (как тебе хорошо, что есть кому подарить! — меж тем в этот момент бессловесная — как и у Чайковского — «Одарка» прогуливается под ручку с Бесом) и вырастает фанаберия Оксаны, пожелавшей царских черевичек. Этот волшебный мир темен по природе? Да нет, но и рассчитывать на его доброту не стоит. Он — «отделен», можно по-приятельски сидеть с синей курицей рядом на диване, но полагаться на нее в дружбе и мерить свою судьбу по ней — не лучшее из решений.

Чрезвычайно любопытная вещь происходит в этом спектакле с монологами Вакулы. Если вслушаться, что поет герой и — главное — что звучит в его музыке, какие уж тут рождественские шуточки. Вакула, над которым смеется Оксана, отчаивается, всерьез думает о самоубийстве, прощается с миром — мы эти интонации услышим потом у знаменитых героев Чайковского. «Ах, мне опостыл и дом родимый! Лучше б умереть, чем так страдать!» и «Нет! Не могу я, не могу, нет больше сил, дышать нет сил!» — это все Вакула, и пусть рядом развлекается хор девчат и парубков, решимость кузнеца отчетливо пугает. Певший премьеру Сергей Осовин играл страдание всерьез — и посреди праздничного гомона колядок сцену прямо подмораживало, рядом шелестело обещание смерти (так будет у Чайковского много позже). Игорь Леус во второй день чуть-чуть усиливал аффектацию — и уже получалось смешно, осознанно несколько картинно, мы уже помнили, что смотрим и слушаем комедию и все со всеми будет хорошо. Что из этого решение режиссера? Сложно сказать. А может быть — и то и другое и постановщик предоставил зрителям выбирать, какой вариант им милее. Понятно лишь, что и тот и другой вариант возможен и работает на этот спектакль о мифе.

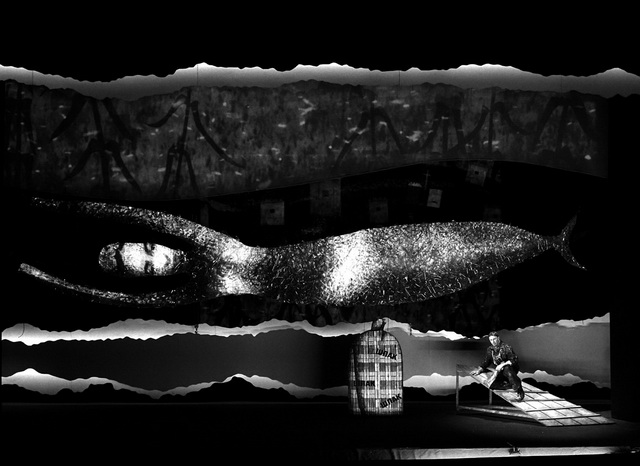

Спектакль так уютно-вещественен, что хочется вновь и вновь возвращаться к описанию его придумок, его вещичек, его шуточек. В комнате у Оксаны (Ольга Семенищева в первый день, Ольга Стародубова во второй) висит трогательный коврик с лебедями, а на него свысока взирает с портрета Александр Сергеевич Пушкин. Когда на заднике начинается анимационное шествие всяческих волшебных существ (тут и волки, и медведи, и мамонты), то животинки не только бегут по земле, но и плывут по водам — как Рыба-кит, явно сбежавшая от Ершова. А рядом с ней проплывает гигантская русалка — и ты, поначалу не поверив своим глазам, вскоре убеждаешься, что таки да — ее голова взята с автопортрета Фриды Кало. Меж тем в доме у Солохи (обе меццо хороши — и Вера Позолотина, и Елена Бирюзова, но первая как только первую ноту воспроизвела — стало ясно, что именно сельская ведьма во цвете лет главная героиня, а не какая-то там девчонка Оксана) гигантский самогонный аппарат (переплетение труб под потолком напомнит о системе вентиляции какого-нибудь крупного завода) заставит в очередной раз весело хмыкнуть зал — но те из зрителей, что сколько-нибудь помнят Гоголя, отметят про себя, что героиня и у него занималась ответственным делом самогоноварения.

Один из актов «Черевичек» естественным образом происходит в Петербурге — ведь именно в столицу Вакула летал за туфельками для девушки своей мечты. Самой царицы в опере, разумеется, быть не могло — изображение отечественных монархов на сцене было под запретом. Поэтому облагодетельствованному Вакуле черевички вручает персонаж по имени Светлейший — а затем следует танцевальная сцена, поставленная Нурбеком Батуллой. Казанский танцовщик и хореограф последовал прямому тексту оперы, где Светлейший просит артисток станцевать что-нибудь для приехавших в Петербург запорожцев (к делегации которых притулился и Вакула) и обещает, что взамен визитеры станцуют «казачка», — и поставил двухчастный дивертисмент. В первой части («императорский балет») на сцену выплывают шесть манерных и слегка деревянных лебедей в плоских пачках, более похожих на заводных кукол из «Коппелии» (Батулла — человек современного танца, начинавший карьеру в классическом училище и театре оперы и балета; он к ним до сих пор недобр). А во второй — скинувшие верхнюю одежду и оставшиеся только в «шароварах» (хотя вряд ли эту пушистую зеленую конструкцию так назвали бы сами запорожцы)гости выдают некий гибрид народного танца и танца какого-то дворового, с приседанием на корточки и биением себя в грудь (типа «мы пацаны, живем по понятиям»). И та и другая часть гомерически смешны именно портретированием людей, замкнутых в предрассудках своего круга (профессионального и социального). И тех и других сторонится главный герой спектакля — они Вакуле равно чудны; получил черевички — и домой, на свой мифический хутор (где вот таких «запорожцев», между прочим, нет).

Дело летит к счастливому финалу, привезенные столичные черевички между делом достаются Солохе (потому что молодежь — она же непрактична, вон Оксана кидается к Вакуле — мол, ничего не нужно, хорошо, что вернулся; а что ж отличной обувке стоять без хозяина?). И все счастливы, и все празднуют, и публика радуется, что на три часа отключилась от тоскливой реальности. А сумрачному критику вдруг приходит в голову, что, может быть, та летавшая в начале искрящаяся планета называется Меланхолией и всем мамонтам — и не только им — вскоре предстоит исчезнуть. Но критик встряхивает головой, прислушивается к финальному хору и решает, что миф непобедим.

Ноябрь 2022 г.

Комментарии (0)