Позднесоветское время (но еще никакой перестройкой и не пахнет, то ли Брежнев вот-вот отправится в путь, то ли Андропов на стартовой площадке). Двигаясь к концертному залу «Россия», уже от метро «Площадь Ногина» встречаешь десятки людей, заглядывающих в глаза всем встречным: «Нет лишнего билетика?» В «Россию» приехал Ленинградский ансамбль балета, в «Россию» приехал Эйфман — и концертный зал на две с половиной тысячи мест заполнен так, что народ свисает с балкона. На финальных поклонах вместе с артистами к рампе выбегает черноволосый кудрявый балетмейстер, и корпулентная дама, почти вдавившая меня в мамин бок, басом произносит у меня над головой: «Лапочка!» Это 1979-й или все же одна из последующих гастролей труппы, что принесла так много свежего воздуха в унылый тогда московский балетный мир? Какая разница, если спектакли целиком стоят перед глазами — «Двухголосие», «Бумеранг», «Идиот». Сейчас Театру балета Бориса Эйфмана исполняется 45; повспоминаем, что случилось с тех пор, что приобрел и что потерял этот театр?

ТРИ СДАЧИ, ТРИ СДАЧИ, ТРИ СДАЧИ

Балеты не ставятся «в стол», если балет не показан публике — его не существует. Так было до эпохи массового видео; сейчас репетиции пишут все кому не лень, и даже если спектакль запрещают (как попытались сделать в 2017-м с «Нуреевым» в Большом театре), по сети моментально разлетаются фрагменты балета — или даже весь балет целиком. В 1977-м все, разумеется, было иначе: если спектакль «не принят» на «сдаче» ответственным партийным людям — его просто нет. Борис Эйфман начинал ставить для Ленинградского хореографического училища (то есть АРБ), но с реальными трудностями столкнулся только тогда, когда ему разрешили создать свой театр под эгидой Ленконцерта. «Бумеранг», сенсацию 1979 года, начальству «сдавали» трижды — и только когда присобачили счастливый финал, прошли местную цензуру. Никакого счастья в финале в принципе быть не могло — балет рассказывал историю о бандите, влюбившемся в девушку, с которой жестоко обошлась его банда; встретив его без маски и не узнав, она отвечала на его чувство — но мгновенно прогоняла, как только понимала, кто он на самом деле. Герою после этого не хотелось жить — и его решением становилось фактическое самоубийство; ну, КПСС решила, что герой должен бороться, и его оживили (театр убрал дурацкий финал на последующих показах). «Бумеранг» был поистине революционным творением для советского балета: во-первых, музыка Джона Маклафлина — рок у нас тогда жил по подвалам (да и то его постоянно навещали участковые). И, во-вторых, открытая, откровенная пластика — да, в СССР несколько раз приезжал Бежар, но эротику в танце все еще обзывали «порнографией». В «Бумеранге» был поставлен полноправный любовный дуэт — дуэт мужчины и женщины, а не комсомольца и комсомолки. За гораздо меньшее Касаткину и Василёва «били» гораздо больнее. В чем же было дело? Ну, наверное, в некотором умении шифроваться. Героев «Бумеранга» звали Мэкки и Полли, и на афишах было написано, что балет по Бертольту Брехту. Понятно, что с «Трехгрошовой оперой» эта история не имела вообще ничего общего. Брехт придавал некоторую антибуржуазную легитимность этой мелодраматической истории — и прокатило. Еще с ранних дней театра начала работать легитимизация Москвой — фантастический успех регулярно привозимых в зал «Россия» премьер заставлял утихать ленинградских руководителей разных уровней. Слухи о сложных «сдачах» тем не менее ходили в балетоманских кругах, каждая премьера воспринималась как, возможно, последняя — и как некоторый диссидентский жест. Тут еще важно, что к Эйфману приходили работать суперзвезды, вошедшие в конфликт с руководством своих театров, — так появились Алла Осипенко с Джоном Марковским («Двухголосие» пело их пластическими голосами), а в роли Рогожина в «Идиоте» — Марис Лиепа. Возможность хоть какого-то выбора при наглухо закрытых границах (когда сбежать можно или в Сибирь, как сделал Долгушин, или на Запад, но тогда насовсем, оставляя дом и родных) многого стоила; вот эту возможность лишнего вдоха, лишнего выдоха для своих любимцев и публика очень ценила.

Но меняющийся мир менял и театр Эйфмана. С одной стороны, в девяностых стало возможно говорить на темы, что ранее были под запретом (и хореограф начал разбираться со своей национальной идентичностью, и появился искренний и страстный «Мой Иерусалим»), с другой — для того, чтобы по-прежнему слыть бунтарем и диссидентом, требовалось что-то новое, старое было уже разрешено. А хореограф становился старше. Круг тем, что его интересовали, замкнулся (в чем нет ничего странного — к пятидесяти обычно большинство людей понимают, что им важно в жизни, что нет), а революцией в пластике занялись совсем другие люди. Те, что смотрели уже не в сторону балета, а в сторону современного танца. Они начали разговаривать на сцене, ползать по полу, сторониться балетных училищ и яростно разыскивать сведения о курсах мастеров европейского контемпорари — а также отправляться учиться к мастерам буто. И к веку двадцать первому полностью сложилась своеобразная ситуация: есть знаменитый хореограф, в свое время безусловно воспринимавшийся как радикальный новатор, а ныне закрепивший свой стиль и воспроизводящий массив своих текстов. Люди, выбирающиеся в театр раз в год, до сих пор говорят о нем как о революционере; при этом поезд истории ушел далеко вперед. Знаменитый хореограф несколько раз в год дает интервью, где сообщает, что в России кризис с хореографами. Имен действующих молодых худруков он, по-видимому, просто не знает. Дети, что учатся в его свежепостроенной школе, получают разумное образование как танцовщики, но как только речь заходит о том, чтобы сочинить что-то свое, — начинают копировать затоптаннейшие приемы учителя (что стало видно на летнем фестивале Open Look, где тинейджеры представляли свои работы). Давно не революционер, конечно же.

МУЗЫКА — СЛУГА ИЛЬ ГОСПОЖА?

Разбирательства на тему, кто главный — композитор или хореограф, — шли в балете весь ХХ век. (В XIX веке как-то вопросов не было, балетмейстер правил бал.) В начале своей карьеры Борис Яковлевич Эйфман относился к музыке более-менее уважительно. В истории балета, несомненно, останется «Идиот», поставленный на музыку Шестой симфонии Чайковского — использовалась запись оркестра Ленинградской филармонии, который вел Евгений Мравинский. Хореограф не рвал и не подчинял себе музыкальный текст, он вступал с ним в диалог, и вся сочиненная Достоевским история разыгрывалась так, будто Чайковский писал специально для этого спектакля. Эйфман оставил всего четырех персонажей романа, главный квадрат, в котором Мышкин, Аглая, Настасья Филипповна и Рогожин мучают друг друга, — и исполнители слышали музыку всем телом. Валерий Михайловский, Валентина Морозова, Алла Осипенко и Джон Марковский (после партию Рогожина получил Марис Лиепа, и спектакль еще прибавил в яркости) играли Чайковского как музыкальные инструменты — и это был балет во всей силе своей и славе. В «Познании» на музыку Альбинони («Адажио» которого было вовсе не так затоптано, как сейчас) Эйфман вытаскивал из партитуры все скрытое в ней страдание — и опять-таки Михайловский становился музыкальным инструментом, отражающим каждый оттенок чувства. Для балетов «Безумный день» и «Интриги любви», основанных на первых двух пьесах трилогии Бомарше о Фигаро, музыку Россини превращал в балет Тимур Коган; для «Мастера и Маргариты» Андрей Петров переделывал в балет свою одноименную симфонию. А вот потом хореограф решил полностью взять власть в свои руки.

Уже в «Карамазовых» смешивались и взбалтывались Рахманинов, Вагнер и Мусоргский. В «Красной Жизели» к Чайковскому добавлялись Бизе и Шнитке. Когда Большой театр заказал Борису Эйфману оригинальный балет, он поставил там «Русского Гамлета» — и Бетховен поздоровался с Малером. Причем фрагменты сочинений брались самые известные, самые удобные — не надо убеждать публику, что вот эта музыка — лучший собеседник вот для этого движения, на «Лунную сонату» у всех срабатывает рефлекс: любовное адажио. В самом неудачном из спектаклей хореографа, в «Кто есть кто» (попытка соединить мотив переодевания из «В джазе только девушки» и историю русской балетной эмиграции, так себе идея), из сочинений почти десятка композиторов и вовсе был устроен салат; но комедия же, в ней все можно, правда? В «Чайке» 2006 года в партитуру собирались одиннадцать кусочков Рахманинова и еще немножко Скрябина; когда в 2022-м хореограф несколько переделал «Чайку», Скрябина в ней не осталось, зато добавились фрагменты, сочиненные Александром Ситковецким, — и некоторое время на сцене звучит гоп-стоп дискотека. И что особенно важно в этом маршруте, проложенном Эйфманом? То, что, подминая музыку, унижая ее до совсем подсобных ролей, он унижает и свой балет, они же намертво связаны. При этом хореограф, кажется, сам не дает себе отчета в том, что делает. Вот что он говорит в интервью «Российской газете» 4 марта 2006 года, когда его спрашивают о Баланчине: «Мы оба начинали балетную карьеру в Петербурге, там же учились в консерватории. В Петербурге создали свои первые труппы, альтернативные академическому, официальному театру. И главное, что нас, на мой взгляд, объединяет, — первопричиной к творческому процессу для нас является музыка». Правда?

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

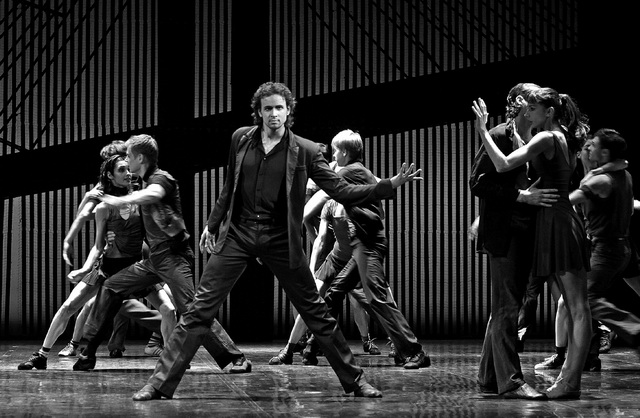

Лица в труппе, разумеется, меняются с течением лет — была эпоха нервного интеллектуала Валерия Михайловского (самый точный аналог танцовщику в драме — Иннокентий Смоктуновский), эпоха Игоря Маркова (весь — страдание и порыв), эпоха мощного движения Юрия Смекалова; долог путь от Валентины Ганибаловой к Марии Абашовой. Но артисты, каждый из которых — яркая и непохожая на других личность, всегда вписываются в жесткую схему спектакля Бориса Эйфмана, в его систему амплуа, которая — к сожалению — с начала девяностых не меняется. В спектакле часто есть жесткий, даже жестокий мужчина (Тригорин — да, тут он просто беспощаден; Чекист в «Красной Жизели»; Фаворит в «Русском Гамлете», Каренин, Онегин etc.), есть мужчина слабый, есть роковая женщина, есть девица-чистая душа, которой суждено быть поглощенной грехами этого мира. И в центре спектакля так или иначе оказывается насилие — если не физическое, то душевное. Экспрессия танцевальной лексики Эйфмана часто используется прежде всего для изображения этого насилия — и последующих переживаний пострадавшего персонажа. И вот что занятно — отнюдь не всегда, но все же регулярно утверждается мотив «кто силен, тот и прав». Тригорин сильнее — и потому талантливее Треплева. Занятный взгляд на вещи.

В. Арбузова (Анна), Ю. Смекалов (Вронский). «Анна Каренина». Фото из архива О. Федорченко (№ 40 «ПТЖ»)

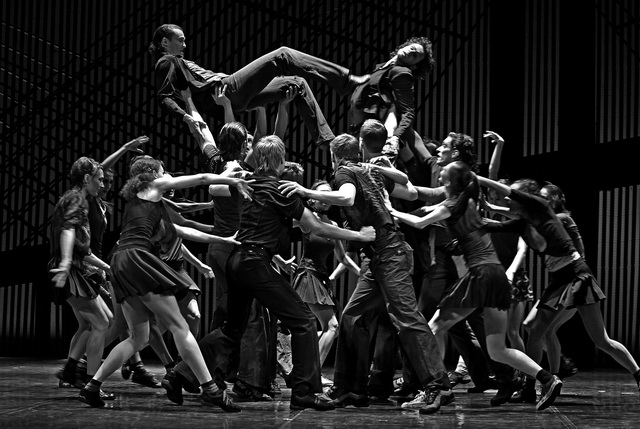

Мотив «противостояние личности и толпы» присутствует в спектаклях Бориса Эйфмана довольно давно (собственно, «Познание», где герой вырывался из серой покачивающейся толпы, но в финале, измученный собственным восстанием, был поглощен ею, уже было первой монеткой в эту копилку), но в нашем веке он обрел законченный, установленный формат. «Светская чернь» — чрезвычайно часто встречающийся массовый персонаж в спектаклях хореографа. Толпа, мучившая Чайковского в «Чайковском», презрительно разглядывающее героиню общество в «Анне Карениной», да даже в юмористическом «Эффекте Пигмалиона» общественности достается на орехи (и опять же — и т. д., и т. п.). Вообще-то нет ничего плохого в выборе персонажей, реально конфликтующих с окружением (что интересного в смирно живущих людях?), но проблема в том, что «чернь» изображается автором жестко карикатурно и всегда одинаково. Эти люди обезличиваются — а следовательно, они не совсем люди; герои получают право вовсе не принимать их в расчет. Мир сильно упрощается — и это не есть хорошо.

«Поздний» Эйфман умеет рассказывать истории о великих страстях, так любимые простодушной публикой, — и его артисты вечер за вечером работают за пределом своих сил, на разрыв рубахи. Последний его «балет-побег для звезд» был сделан в 2000 году в Большом театре — там страдавшие от недостатка ролей блистательные артисты (Дмитрий Гуданов, Мария Александрова, Дмитрий Белоголовцев), не покидая родной труппы, примерили в «Русском Гамлете» новую для себя пластику и новые партии. Последующие двадцать лет он работает только со своими артистами, и они безумной своей энергией, фантастической самоотдачей вытаскивают как переполненные собственными штампами хореографа («Онегин», «Анна Каренина», «Чайка»), так и чуть более оригинальные (вроде «Родена») балетные премьеры. Каждая из них превращает любой сюжет в яростную мелодраму, в каждой мужчины сталкиваются в конфликте как в драке, а женщины решают свои жизненные проблемы с помощью того, чем их наделила природа (Нина Заречная, изображая поездку в Елец в третьем классе, лежит на столе и елозит на попе в окружении нескольких пьяных персонажей). У «позднего» Эйфмана есть своя Академия (театр в которой, между прочим, построен без оркестровой ямы — и дети должны знать, что без качественной музыки можно легко обойтись), у него будет свой Дворец танца, у него нет проблем с цензурой (тьфу-тьфу-тьфу!). Он пасет народы в интервью. Хотел ли именно такого будущего тридцатилетний триумфатор, выбегавший на сцену в зале «Россия»? Нет ответа.

Ноябрь 2022 г.

Комментарии (0)