1 июля театр «Особняк» отметил свой юбилей под весьма подходящим девизом «25 лет особняком!» В разные годы мы много писали о спектаклях театра, поставленных Игорем Лариным, Владимиром Михельсоном, Алексеем Янковским, Алексеем Слюсарчуком и многими другими режисскрами, брали интервью… Сейчас мы предлагаем вашему вниманию три ретроспективных текста об особом пути театра, три авторских взгляда на разные эпохи «Особняка», связанные с именами его режиссеров…

ЕЩЕ ТОТ ЛАРИН

Лучшее время Игоря Ларина-режиссера — «Особняк», с 1989-го по 1995-й. Ларин много поездил по белу свету, многое повыдумывал, все улучшал, доделывал свои версии, но в «Особняке» и фантазия была окрыленней, и спектакли решительней. Может, бедность, неизвестность, молодость его торопила, а, может, помогало и то, что он ни за что в своей отдельности не отвечал. Ни перед кем не отчитывался, и никакое начальство силы над ним не имело. Ведь это время было самым бесхозным — или свободным. Поэтому спектакли — как броски, как формулы, как тезисы — один за другим появлялись на Петроградской. В «Особняке» той эпохи Ларин манифестировал театр-реплику, театр-цитату, театр-коллаж.

Он брал из классической пьесы или великого романа иногда совершенно задвинутую фразу и строил на ней свое сценическое здание. Например, из «Преступления и наказания» вышло «Омрачение». Подмостки в «Особняке» крошечные, но на них помещалась петербургская подворотня, нарисованная на холсте, как очаг в каморке папы Карло. Она, эта подворотня, звучала всеми голосами и звуками грязного и пьяного города. Никакого «очарования идеей» у Раскольникова не было, зато было омрачение, в результате которого сюжет Достоевского как-то странно сдвинулся и пошел совсем в другую сторону. Раскольникова играл сам Ларин. Он был капокомико своего театра. Он шел всеми абсурдными, провокаторскими дорогами, которые возникали в его голове неизвестно почему. Казалось, что его театр должен был в идеале стать похожим на его рисунки — на карнавал фантасмагорических существ с клювами, перепончатыми крыльями, младенческими глазами и старческими лицами. Все это могло привидеться во сне.

Именно так, во сне или в жадном до гримас воображении, увидел бравый отставной красноармеец или нэпман Лопахин житье-бытье музейных игрушек, заключенных в стеклянный шкаф. От усадьбы Гаева и Раневской остались лишь обломки, сохраняемые новой властью как раритет прошлого в музее, под колпаком. Возле него громогласный Лопахин рассыпал «обломки» чеховского текста из «Вишневого сада» — грозил, призывал, обещал. Трубил.

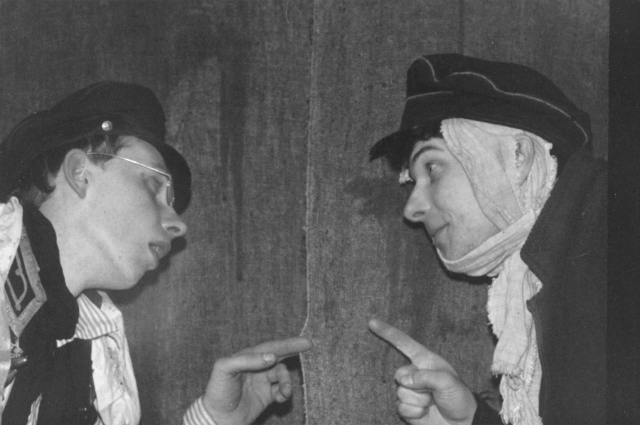

Ларин в «Особняке» наметил очертания своего главного героя — Петрушки, который при некоторых художественных усилиях превращался в Пущина, Буратино, Барона (он же Вертинский), в Несчастливцева, наконец. «Лес», сокращенный до часового триллера, где трагик вытаскивал из пруда русалку, а Счастливцев помещался у Несчастливцева в походном сундуке, был особенно веселым и дерзким. Режиссер с нагловатым удовольствием поигрывал всем — пьесой, зрелищем, легендарным «Лесом» Мейерхольда. Разноцветные парики сочетались с головными уборами — цилиндрами и шляпами, на которых в качестве креповой ленты красовались доллары — время очень вдохновлялось такой «бумагой».

Вспоминаются ларинские спектакли «Особняка» с волнением, как будто бы забытым за прошедшие десятилетия. Но нет — сразу же возникают перед глазами и эта маленькая сцена, и немногочисленные товарищи Ларина, его актеры — мастера на все руки, на все роли, на все жанры. И яркие картинки из его драм, комедий, мистерий, балетов, объединенных неким хулиганским чародейством. Петрушечный театр начала 90-х, осуществленный талантливым режиссером и актером, был по существу кривым зеркалом тогдашнего театра — потерявшего и голос, и краски, и силы, и мысли. Ларин оказался среди начинающих новую историю театра. Он даже выбрал для себя «любимого» оригинальный логотип — уже не особняк (подальше от всех), а «Монплезир». И чем дальше во времени, тем ироничней звучит это вызывающее жеманство.

«ОСОБНЯК» И «МИХЕЛЬСОН»

Формат (скорее: неформат) этого театрального места и его крошечной труппы всегда притягивал и притягивает людей, опять-таки, неформальных и творческих.

Что пришло с Владимиром Михельсоном?

В конце 90-х он живо заинтересовался текстами новых драматургов, озаботился поиском их сценического эквивалента. Это потом новейшая драма стала брендом со всей его актуальностью. Еще было далеко до беспрецедентного вала читок пьес, еще наши сцены, эти избушки на курьих ножках, не развернулись к ним передом. «Особняк» поры Владимира Михельсона — это высокая планка взаимопонимания режиссуры и современных интенций драмы.

Началось, кажется, в 1997 году, со спектакля «Истребитель, или Божьи козявки» по пьесе Михаила Угарова «Правописание по Гроту». Только по видимости — нечто о проблемах подростков в стиле ретро, своего рода «Пробуждение весны». Реально это была современная сценическая фантазия с открытой композицией, объединяющей два сюжета — семейную историю и драму существования. Михельсон с актерами (кроме Дмитрия Поднозова, Тамары Крехно, Наталии Эсхи тут был еще Александр Новиков из театра Ленсовета) с каким-то упоением вгрызались в угаровский текст. Режиссер тонко чувствовал в его стилевой умышленности и современный тотальный иронизм, и возможность художественного обобщения.

Камерный, уютный семейный мирок (театру удались именно тонкие нюансы в духе ретро) выставлен на вселенский сквозняк. Героев знобило. Речь шла о встрече человека с существованием, и не было никакого кокетства в цитировании классических текстов Священного Писания наряду со словарем Грота. Переходы от детства к юности, от неведения к разочарованию и обратно были артистичны и четки. Мизансцены-иероглифы на маленькой сцене — вписаны в сценографию В. Шевченко, где удачно совмещены оба сюжета спектакля (лестница на антресоли — это и обжитое детьми место игр, и заброшенный островок в обступающей тьме неизвестности). Прозрачность сложной структуры спектакля, его легкое дыхание были связаны с отличным взаимопониманием режиссера и актерского ансамбля.

Дальше было «Царство» А. Попова — захватывающая достоверность, современный нерв, узнаваемость самого склада людей и их отношений. Перипетии внутри «треугольника» (Дмитрий Поднозов, Ирина Савицкова, Тамара Крехно) важны, но сюжет был не главное. Персонажи словно и сами это понимали! Игралась история современной души, неприкаянной и стойкой.

Современная литература — и драма, и проза, и поэзия — была приоритетом у этого режиссера, и эту целину он вдохновенно осваивал. Много лет на сцене «Особняка», претерпевая разные редакции, жила «Эпитафия» по Э. Лимонову и Т. Кибирову, можно сказать, апофеоз современного саркастического самосознания на развалинах истории — моноспектакль Алексея Девотченко. Владимир Михельсон оказался эксклюзивным мастером режиссуры этого непростого жанра.

Уже в 2003 году в «Особняке» он поставил композицию «Семь знаков вечности» с поэтом Борисом Констриктором и скрипачом Борисом Кипнисом — настоящий эксперимент, и вполне в духе «Особняка».

Был здесь и Чехов. Михельсон поставил «Страх», счастливо угадав в Михаиле Вассербауме способность впечатляюще передавать крупные, доминантные мотивы человеческого существования. Они-то и просвечивали сквозь историю, рассказанную самим персонажем. Это производило эффект микроскопа, совмещенного с телескопом: возникал объем. То, что и делает рассказ классикой.

Классику ХХ века, «Счастливые дни» Беккета, Михельсон поставил, точно ощущая абсурдистскую природу обыденного существования, окунув персонажей в кухонные реалии, как в беккетовский песок. Это был абсурдизм, спустившийся с интеллектуальных высей в трамвай и на кухню. Последняя роль в «Особняке» Тамары Крехно! Сияла безотносительной и лучезарной, предписанной драматургом, улыбкой погибающая героиня (в первом действии она подробнейшим образом лепила котлеты — как выяснялось во втором действии, поминные). Виднелся затылок что-то мычащего мужа (Дмитрий Поднозов), гудел телевизор. Зрители (их была дюжина) участвовали в финальной трапезе за столом, посреди которого была водружена голова Винни. Все венчал танец героев — это был уже улет за пределы кухни, поминального стола, самого сценического пространства.

Из того, что видела, — конечно же, «Зеленые щеки апреля» (1999 год)! Вновь Михаил Угаров — и тонкая проработка «Истребителя» обернулась тут некоей саркастической оперой-скетчем. Сцена и была драпирована, как крошечный «настоящий» оперный театр. Это был вновь, в сущности, абсурдистский спектакль. Безумные Лисицын и Крупа в 1916 году на Цюрихском озере политиканствовали в отношении влюбленного гимназиста Сережи. Звучали, буквально, арии. Все комментировал местный Бауэр — и это было чудесное, после большого перерыва, возвращение Геннадия Воропаева на сцену…

Все эти яркие полосы в четвертьвековой биографии «Особняка», связанные с Лариным, Михельсоном, Янковским, теперь вот Слюсарчуком, говорят о том, что креативное ядро театра, с Дмитрием Поднозовым в центре, притягивает к себе, и яркие индивидуальности входят в резонанс с ним. Возникают настоящие сценические прорывы. Именно сочетание индивидуального творческого начала и единой, уже намоленной здесь, художественной свободы и есть эффект «Особняка», его собственного пути в современном театре.

ДУМАЙ О СМЕРТИ КАЖДУЮ МИНУТУ И ТОГДА НАУЧИШЬСЯ ЖИТЬ

Этот текст мог бы и не состояться — трудно найти новые слова, не занявшись самоцитированием. Но так вышло, что мне выпало поздравить театр «Особняк», написав о главном режиссере этого театра Алексее Слюсарчуке. Сделать это и легко, и невообразимо сложно. Потому что, описывая в отдельности спектакли, как-то все время упускаешь момент эволюции — и режиссера, и самого театра. А с другой стороны, трудно формально выделить спектакли, которые струятся одной рекой, иногда изменяя очертания берегов, но никогда не меняя направления течения и температуры. Театр «Особняк», кажется, впустив реку Слюсарчука, лишь укрепился в своей собственной парадигме, а именно — создать театр настоящего момента. И попытка изобрести вечный двигатель, уловить законы, по которым театральное действие будет иметь свойство актуализироваться в момент встречи со зрителем, в спектаклях Слюсарчука оказалась вполне успешной.

Чувство «здесь и сейчас» присутствует в спектаклях этого режиссера всегда. Пожалуй, первое, что проникает в зрителя, делая его соучастником происходящего, — ощущение разворачивающегося перед тобой действия, которое требует от тебя стать «сосудом», чтобы отозваться на удары по стенкам. Спектакли эти легче всего описывать в философских конструкциях: здесь и везде, все и ничто, наполненность и пустота — призма философского взгляда режиссера на мир, вобравшего в себя и отрешенность буддистского самопознания, и кантовские, ницшеанские мотивы, и молчание отшельника. Чуть ли не единственный сегодня пример философии в театре. Как-то режиссер сказал: «Театр — место для тех, кто не умеет молиться». Это было сказано «поздним» Слюсарчуком, времен «Дао — Дэ Цзин» — одного из его самых медитативных, погруженных в себя, лаконичных и бесконечных спектаклей.

А ведь начиная с «Внутренней жизни твердых предметов» и «Lexicon» казалось, что Слюсарчук принес в театр совершенно особую эстетику. Где свободная конструкция спектаклей с актерскими импровизациями, молчаливыми периодами, непрямыми сюжетами оказывались оформленными в тонкую эстетскую форму с ритуалами и символическим рядом, где живой огонь соседствовал с таинственными, тонкими женщинами, плавно передвигающимися по сцене.

И вот путь от внешнего, ритуального, свободного к внутреннему, более жесткому, внятному методу и попытка двигаться глубже и глубже, очевидно, отражают собой собственный, личный путь режиссера. Так, между «Lexicon» и «Король умирает» — расстояние, измеряемое не годами. Настроением, глубиной, укрупнением конфликта. И когда, вроде бы, уже дальше некуда — куда уж дальше, если за порогом смерть, — Алексей Слюсарчук в какой-то момент, кажется, меняет парадигму собственного высказывания. И теперь конфликт мужского и женского, женщина как мембрана между Господом и этим миром —тема, что сейчас интересует режиссера, которая раскрывается в «Так говорил Заратустра» и в «Венском апокрифе».

Его спектакли находятся в вечном движении и развитии. Они «доходят» месяцами, словно актеры участвуют в бесконечном акте познания и самопознания, поэтому, придя через год-полтора после премьеры, можно увидеть новый спектакль. Здесь нет конца репетиций, начала спектакля, конца спектакля… а есть беспрерывное действие, обновление. Это ли не высший признак жизни театра?

Комментарии (0)