Анатолий Мариенгоф. «Циники». Театр им. Ленсовета.

Режиссер Анатолий Праудин, художник Александр Орлов

Когда-то в давнем разговоре Анатолий Праудин говорил, что они были учениками «последнего киника эпохи», Александра Александровича Музиля.

Нет, школа заключалась не в том, что «полагала смысл жизни исключительно в добродетели», как советовали древние греки-киники и как сообщают словари. Музиль учил сомнениям и тягостным раздумьям над каждой фразой, над любым обстоятельством, требовал ничего не принимать на веру и подвергать тщательному анализу любое слово автора.

Все это я вспоминала, отправляясь 25 декабря на праудинских «Циников». Как он, ученик киника, поставит «Циников»? Как он, по сути романтик, отомкнет роман без вранья о романтиках (циники — разочаровавшиеся романтики, а герои Мариенгофа — романтики, вообразившие себя «последними циниками эпохи»)?

«Циников» у нас почти не ставили, помню лишь очень хороший спектакль Алексея Песегова лет десять назад в Минусинске.

Скажу сразу: такого высокого уровня театр им. Ленсовета не знал давно. «Циники» — спектакль целостный, внятный, продолжающий некоторые лейттемы Анатолия Праудина. Предмет для большого разговора. И главной точкой будущего анализа для меня было бы сопоставление двух миров: в результате «креативного чтения» авторского текста возникает не просто совершенно самостоятельная художественная, сценическая реальность, — возникает мир, природно даже не сопредельный Мариенгофу. Убеждая тебя к финалу в своем праве быть таким, этот мир провоцирует многочисленные «кинические» вопросы.

Сцена засыпана «черным снегом». Эту намеренную цитату из «Собачьего сердца» Сергея Бархина — Генриетты Яновской отмечаешь как эпиграф: тот же период военного коммунизма, и булгаковский профессор Преображенский ходил по тем же зимним московским улицам, по которым бродят приват-доцент Владимир и Ольга у Мариенгофа. Мир и дальше остается булгаковским, он поделен на реально белых (Владимир и Ольга) и реально красных: как «роковые яйца», из черной стены вылупляются, вываливаются красными червями красноармейцы, а потом и карикатурные — в красных париках-усах-гимнастерках — роковые вожди пролетариата. Плакатные красноармейцы проверяют документы у испуганного Владимира (Алексей Фокин), бегущего с белыми розами к возлюбленной, хамски кидают его в черный снег, мочатся на белое пальто падшего на землю ангела, и вытащенные из широких красных штанин их черные члены не похожи на людские. Сразу же заявлен мир агрессивный, чужой, страшный, а приват-доцент Владимир выглядит доктором Борменталем.

Цитата со снегом понятна. Но почему декорация Александра Орлова повторяет его же декорацию к спектаклю Григория Козлова «Концерт замученных опечаток», понять не могу. Там точно из такой же эластичной стены вываливались предметы и персонажи, только стена была белая, а спектакль посвящался Ильфу и Петрову. Использованный достаточно недавно, этот постановочный трюк хорошо помнится и выглядит в «Циниках» не просто самоплагиатом художника, а плагиатом режиссерским. Может, Праудин не видел спектакля Козлова, но Орлов-то его точно видел…

У Мариенгофа террор, голод, нэп даны так же неинтонированно («цинично»?), как и эмоции героев. Драматизм эпохи снят, как отсутствуют и проявленные реакции персонажей. В этом смысле проза Мариенгофа принципиально антитеатральна и при этом крайне современна неким «минус-эффектом», тотальным отстранением, отсутствием выраженных реакций хоть на что-то. Все намеренно лишь констатируется, интерпретация чего-либо отменена, о смерти брата Ольга говорит так же «безразлично», как сообщает о том, что изменила Владимиру и о том, что любит пьяную вишню в шоколаде. Драматизм возникает именно от этого «вычитания эмоции» — той, которая есть. Драматизм присутствует в «снятом» виде, господствует «принцип неопределенности», а герои — как будто лишь наблюдатели еще одного смутного времени. Таких времен было много, Владмир цитирует давние источники.

В спектакле все очень определенно, он интонирован, концептуален. Настырные красные вожди катают огромное красное колесо, становятся нэпманами, читают газеты, они, как Швондеры, врываются в частную жизнь Владимира и Ольги, от них никуда не деться, не спрятаться, героям оставлен лишь островок белой кровати. Ольга (Наталья Шамина) не только почти сразу начинает переживать, а потом со слезами говорит о гибели брата, — у нее драматический счет к Владимиру. Вялый Пьеро, тряпичный не-мужик, ближе к финалу он хватается за ремень — избить Ольгу. «Вот когда додумался, через четыре года…» — безнадежно, со слезами тихой, но уже ненужной радости тянет Ольга…

Тут Праудин выходит к своей теме. Прекрасная женщина, брошенная, как вещь. Только Ольгу торгуют не Кнуров и Вожеватов, а Сергей и Докучаев, но Владимир даже не Карандышев с финальным пистолетом: пистолет вынуждена взять сама Ольга. Шамина и Фокин играют хорошо, а через время наверняка выграются еще больше.

В их многоугольнике есть еще один персонаж, преданная хозяину прислуга Марфуша, отлично сыгранная Ульяной Фомичевой. Она существует по-настоящему гротескно, трогательно похожая на верного пса с вытянутой шеей, прядающего ушами. Этой точной гротесковости не хватает «красному террору», вожди пока работают в шаржированном стиле «синей блузы», хотя блузы у всех красные.

Вот лишь первые беглые «кинические мысли» на следующий день после просмотра, записки на манжетах. Тьфу, опять Булгаков попутал!

Я тоже вспомнила «Концерт…», но не думаю, что это цитата — скорее, функциональный прием, чисто технически — уместный, с точки зрения художника. Понимаю, что аналогия грубовата, но это уже, видимо, как «Кровать Марчелли» — что-то однажды найденное, и ставшее именно ПРИЕМОМ. Мне даже подумалось, что такая «резиновая стенка» со временем может стать столь же общим местом, что экран на сцене 🙂

На спектакле, который видел я, за время первого действия ушло около трети зрителей. И как бы понятно, что спектакль, наверное, хороший… Да вот что-то не стреляет. Не стреляет инсценировка — и вслед за ним все остальное. Для чего нужны были эти Ленины-Троцкие — непонятно. Человек, не знающий историю, или сильно ее забывший (то есть, средний зритель Ленсовета), не поймет. В любом случае, на мой взгляд, четверо молодых артистов, играющих вождей, работают просто чудовищно, и вообще, состояние молодой части труппы театра Ленсовета с каждым новым спектаклем вызывает все большие и большие вопросы. Лысенков — ушел. Никольский — ушел. И кто из нормальных молодых мужиков остался-то? Хабенский-Трухин-Пореченков-Зибров уже с первых ролей городу жару давали, а эти, как закончили у Пази, или попали в театр по случайности, так все научиться нормально играть и не могут.

Да, из молодого поколения замечательно работает Фомичева. Ну и все, собственно говоря. Фокин и Шамина пока что должным образом не раскачались, но, боюсь, и не успеют. Праудин сделал очень «неформатный» для театра Ленсовета спектакль, который практически все актеры толком сыграть не сумеют, зритель смотреть не будет, а дирекция быстро спишет. И спектакль «Циники» канет в лету. Вот увидите, в будущем сезоне его уже не будет.

Наверное, с точки зрения большого искусства и художественного вкуса — это для Ленсовета какая-то победа. Но с точки зрения спектакля как продукта театра Ленсовета — провал.

Но главным разочарованием спектакля «Циники» для меня все-таки стали актеры театра. Выяснилось, что лишь малые единицы из них способны играть в драматический театр.

Сколько лет уже не принимает участие в новых спектаклях заслуженная актриса России Елена Комиссаренко? Не в чем участвовать, скорее всего

Последняя по времени роль Комиссаренко: «ИСПАНСКАЯ БАЛЛАДА»

в постановке Гарольда Стрелкова. Премьера: 09 Февраля 2008.

Г-ну Зрителю:

«Только если мы решили, что «сапиенсу» пора остановиться в своем развитии, литературе следует говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить на языке литературы» — Иосиф Бродский: из Нобелевской лекции. То же и с театром, несомненно! Невозможно настоящему художнику ориентироваться на то, что поймет или не поймет «средний зритель Ленсовета». Потому вас и удручает нынешнее состояние этого театра: здесь слишком часто идут на поводу у «среднего зрителя». А значит, ставят спектакли ниже среднего. Стоит ли удивляться тому, что многие актеры бегут отсюда при первой же возможности?

Впервые за долгое время публике предлагают высокохудожественный театральный продукт. И, по вашему меткому наблюдению, около трети зрителей не дает себе труда попытаться его воспринять. Это провал не Праудина, не Скороход. Это провал театра Ленсовета, разбаловавшего своих зрителей разжеванными зрелищами. Или прикормившего клубничкой людей не театральных, избалованных изначально; и не затруднившегося поднять уровень их вкуса. Впрочем, если большого режиссера все-таки пригласили, значит, что-то сдвигается с мертвой точки…

Да, возможно, дирекция не выдержит прессинга «среднего зрителя», возможно, спектакль снимут очень скоро (как сняли «Доброго человека из Сычуани» Тростянецкого). Но к тому времени его посмотрят люди, которых калачом не заманишь на другие «детища» этого театра. Ведь «средняя публика Ленсовета», кажется, не абонирует там кресла?..

Может быть, «Циники» не войдут в историю театра Ленсовета, но войдут в историю Театра как такового.

Что до инсценировки… рассуждать о ней можно в соотношении с текстом романа, а не со вкусами тех зрителей, которые настолько бескультурны (т.е. 1). не знакомы с этическими нормами, 2). интеллектуально беспомощны), что не способны дотерпеть до антракта и покинуть зал без помпы и топота. Подчеркиваю: я говорю именно о той «трети», которая ушла, а не о тех, кто, как вы, досмотрел, осмыслил, но не принял эстетики спектакля.

Вы спрашиваете: зачем Ленины-Троцкие? Затем, что судьбы героев вписаны в конкретные исторические события, но для них исторические события – нелепая поэмка – как говаривал персонаж другого произведения о той же эпохе. На этом построен, это тонко и искусно обыгрывается в инсценировке. Потому Ленины-Троцкие так карикатурны. Что же здесь удивительного?

Безусловно, главное достоинство такого спектакля, как «Циники» не в актерских работах, а в режиссерской конструкции. Вы не заметили, например, как от каждого человека, высовывающегося из черной плоскости, падают две тени, похожие на крылья бабочки? Кажется, один такой штрих может компенсировать дюжину актерских недочетов! Хотя, признаться, ваши замечания по поводу игры господ актеров мне не внятны. По-моему, все очень точно выполняют задачи и работают достаточно самоотверженно. Более того, есть ощущение, что актеры театра Ленсовета впервые за долгое время получают удовольствие от игры. Пусть меня обязательно поправят, если это не так!

Г-н зритель! Почему мы должны верить весьма спорному факту, а именно: что именно ВЫ способны объективно оценить качество актерской игры? Возникают, знаете ли, определенные сомнения на этот счет. Тем более, речь у Вас идет лишь о тех актерах, имена которых у всех на слуху. Разделяете, так сказать, мнение продвинутого большинства. Правильное решение, тут уж точно не ошибетесь. А не приходит ли Вам в голову, что сегодняшний рейтинг Лысенкова и Никольского, не говоря уже о «Хабенском-Трухине-Пореченкове-Зиброве», до некоторой степени связан с именем Юрия Бутусова, в спектаклях которого они все дебютировали? Плюс горячая симпатия критиков, которая, как все мы знаем, весьма избирательна. Да, те, кого Вы назвали -прекрасные актеры, но Ваше утверждение, что только они «научились нормально играть» — по меньшей мере, смехотворно. Как и Ваша самоуверенность.

А что до качества игры, то назовите тогда блестяще сыгранные роли у этих артистов, что такого? Защитите их тогда.

Я, когда пишу про эту четверку, ссылаюсь на конкретный спектакль — на «Циников».Внимание молодежь на сцене не держит, что происходит — не понимает, и это чувствуется. Если это юмор — то играют не смешно. Если драматизм — то скучно. И то, что лично мне их игра не нравится — это в таком случае логично (для меня). К тому же, нахожу закономерным — подавляющее большинство зрителей сваливало ровно после сцен «политиков».

Равно как и мнение о том, что две трети молодой части труппы Ленсовета «работает работу», а не на сцену выходит — такое же личное мнение. Ничуть не претендующее на объективность.

Заранее прошу прощения у всех участников, создателей, художников, творцов этого акта воровства неповторимого процессе жизни у зрителей, которые находят в себе волю, интерес, желание и приходят в театр. Абсолютноая пустота, абсолютное кощунство и мёртвая мертвечина. Единственный диссонанс и достоинство — Ульяна Фомичёва, которой готов высказать огромное уважение. Всё остальное, по-моему, не требует никакого обсуждения, потому что не имеет отношения ни к Мариенгофу, ни к истории, ни к любви, ни к театру абсолютно никакого отношения.

Вот уж не соглашусь! Фокин играет очень достойно, там есть ЛИЧНОСТЬ!

Знаю точно, что актеры репетировали с удовольствием. Музыкальное решение — адекватно, внятно. А с вождями, по-моему, получилось вот что. Например, в живописи модернизм Пикассо, Дали воспринимается совсем по-другому, когда видишь высокий уровень их работ в классической техники рисунка. Фарс «работает» тогда, когда вы в курсе реального, традиции, тогда, когда вы видите объемно, оба уровня, в том числе и тот, на который вам намекают. Боюсь, что большая часть нынешней молодежи не очень-то в курсе проблемной отечественной истории, да и не хочет вникать, а старшее поколение не хочет карикатурности по отношению к героям своей юности и детства. У этого спектакля есть свой зритель, но он явно не многочисленен. Сейчас в театр на спектакли большой сцены ходят развлекаться и отдыхать!

А вот это другой вопрос. То, что зритель в театре Ленсовета развращен коммерческим жанром — мелодрамой, комедией, красивостью, «гламуром для бедных» — это другая проблема. Спектакль-то интересный. Просто со времени ухода Бутусова из театра и ухода Пази из жизни театр сильно разложился изнутри, от этого страдает качество исполнения, и очень развратил зрителя. И страшно-то даже не то, что у актеров что-то получается, хотя уровень актерской игры в театре значительно упал (это по тому же «Дракону» невооруженным глазом видно. Что там Мигицко играет? Я-то грешным делом думал, что он — хороший артист…). Страшно то, что зритель театра Ленсовета уже не выдерживает серьезного разговора. Который, правда, к сожалению, далеко не все актеры театра способны поддержать…

Да, не один Вы, господин Зритель, горюете, что ушел (безвозвратно) Пази (а какая была «Дама с камелиями» в Комиссаржевке! Как я люблю поставленное им «Обручение в монастыре» в Мариинке!), и Бутусов не залетает в наши пенаты! Я с Вами согласна в том, что утеряна, кажется, культура сосредоточенного погружения в момент восприятия зрелища. Театр все больше сближается с шоу и клоунадой, со своими законами, которые надо знать и учитывать. Но, наверное любой театр имеет право на существование, только, при условии, что он — профессиональный и талантливый.

Не вышло поругаться про «Циников», Марина — я согласна почти со всем — только жаль, что Вы не отметили работу Евгения Филатова — он удивительно много успел рассказать о своем герое — и смешном, и страшном, и жалком. Очень хороший спектакль — надеюсь, он найдет своего зрителя, и будет не последним спектаклем Праудина на этой сцене, ведь он принадлежит к тому же театральному направлению, что и «Игроки» Владимирова. Думаю, Игорь Петрович поставил бы Фомичевой жирную пятерку по актерскому мастерству, а «красной блузе» посоветовал бы играть быстрей и громче — они все время застревают на переходах, то ли пытаясь психологически оправдать поведение своих петрушечных персонажей, то ли просто им тяжело держать ритм раёшника.

В одной из книг Пикуля как-то встретил наблюдение главного героя, что Петроград 17-го года долго оставался без снега, вместо которого холодный ветер наметал по площадям и улицам сугробы подсолнечной шелухи. Когда люди чувствуют свободу, они начинаю плевать исключительно себе под ноги.

Об этой шелухе вспомнил в первую очередь, когда увидел оформление спектакля. Но, конечно, метафора шире. Это и пепел, и почерневшие листья, и просто бесконечный мусор, о котором упоминает, пожалуй, каждый пишущий о том времени: в дополнение к появившейся свободе плевать себе под ноги, чуть ли не директивно была упразднена профессия дворника.

Но только чёрных сугробов и обглоданных костей для передачи ощущения истории было бы мало. Мариенгоф, подозреваю, писал для тех, кто, если и не пережил эту историю на своей шкуре, то даст себе труд хорошо с ней ознакомиться. Читая текст «Циников», легко попадаешь под очарование стиля и об историческом фоне вспоминаешь неохотно, несмотря на хронику событий, дающуюся телеграфной строкой и отдельными главами.

Полагаю, большинство из ныне живущих представляют себе и политическую, и житейскую ситуацию 1917-1928 годов довольно приблизительно. Первая сцена спектакля прекрасно рассеивает все иллюзии, которые у меня, как у зрителя и читателя, сохранились. Идёт молодой человек с букетом, попадает в перекрестье фар, падает лицом вниз, зарывается с головой в чёрные сугробы. Появляется красный патруль о четырёх головах, в буквальном смысле из Чёрного Квадрата, поминутно мочится на всё, включая главного героя, метит территорию. Его, молодого человека, естественно, видят, на него мочатся отдельно, поднимают, раздевают штыками, практически распинают на них, глумливо допрашивают и отпускают.

Такое начало мне показалось очень правильным и важным. Самое время для романтических чувств между молодым историком и красивой дворянской девушкой, оставленной родителем «сторожить квартиру» в революционной России.

Ни разу спектакль не вступил в противоречии с книгой в моём её ощущении. Словом, спектакль, как это говорят, мой.

Отлична идея с историческими персонажами. Не представляю, в чьи ещё уста органично можно было бы вложить большинство тех самых «телеграфных» глав, которые по существу составляют противовес, равноценную часть романа.

Важный персонаж – Имажинист. Он появляется, когда заходит речь о жизни и смерти, когда Владимир ведёт диалог со своим вторым Я, с лучшим или прошлым собой. Останься в этих случаях просто монолог, спектакль дал бы ощутимую слабину.

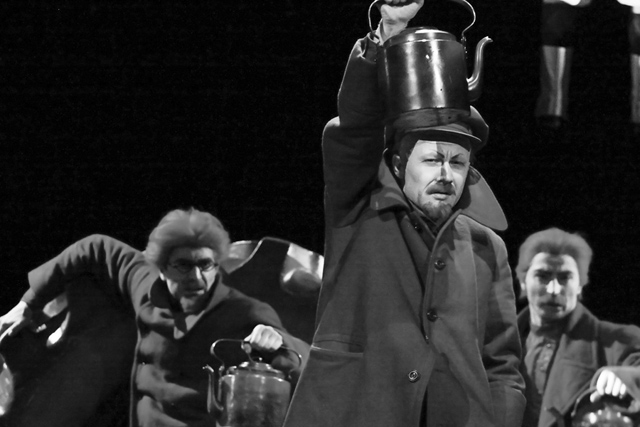

Замечательны медные чайники, с которыми ходят «несуны», и которые символизируют всё: от спирта и керосина до пудры и шерстяных носков — это товар вообще. Но не только. Это ещё и некий атрибут времени, некая мера. С ним ходят и вожди, Ленин в один момент поднимает его над головой и в его «свете» рассматривает зал.

Красные блокноты в руках вождей, в которых они начинают периодически «строчить» то пропуск, то декрет, то заказ в ресторане, а то расстрельные списки. Так они их и пишут, сначала в три руки, потом в четыре – с Бухариным, а потом, устранив соратников, один Сталин. Не успевает один лист долететь до земли, уже летит другой: декрет, пропуск, список.

Начал после спектакля смотреть фильм «Циники», который снят Д.Месхиевым по сценарию В.Тодоровского. Посмотрите, чтоб сравнить, начните хотя бы. Фильм, как говорят в таких случаях, не мой.

Никто не предлагает ругаться про «Циников». А вот про то, во что превратился театр Ленсовета за последние несколько лет, как театр превратился в окончательный ширпотреб настолько, что с вполне добротных спектаклей, как «Циники», зритель толпой валит — вот на эту тему поговорить можно… Я после «Циников» специально пошел отсматривать последние премьеры и пришел в нескончаемый ужас. Насколько упал уровень актерской игры… И не только молодняка (какие-то бесконечные мальчики-девочки, которых со сцены не слышно, из зала — не видно, актерских индивидуальностей не понять), но и казалось бы лучших представителей старшего поколения (что творит в «Драконе» и других премьерах последних лет тот же Мигицко? это даже игрой не назвать…). Лучшие артисты по последним премьерам — совсем не самые яркие «звезды» театра и сериалов. Сулимов в «Драконе», Кушаков в «Я боюсь любви», Филатов в «Циниках». Но никак не безликие Перегудов, Циберкина и остальная настолько же безликая молодежь в «Драконе», не бесконечно кривляющийся Федоров и зажатая Федотова в «Я боюсь любви», и не вялая компания политиков в «Циниках». Есть в труппе ценные приобретения вроде Фомичевой, нормальный артист Фокин — да и все. Остатки курса Пази, в основном, неубедительны нигде. Шамина разве что. Может быть, Цурило.

Это очень субъективное мнение, но возникло оно исключительно благодаря честно просмотренным спектаклям театра.

И еще один вопрос — какие спектакли Гарольда Стрелкова, кроме «Испанской баллады» можно посмотреть в театре, когда что-то будет? Я про него ничего не понимаю, если честно. «Испанская баллада» ничего про него, как про режиссера, понять не дает…

Редко посещаю театры,»глаз упал» на анонс и я взяла билеты в день спектакля, пригласила подругу.

Спорное и разноречивое впечатление, от напряженной тишины иногда устаешь,советую попить кофе перед первой частью… но СПЕКТАКЛЬ ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ!!!! И думать долго….оставляет послевкусие. А это, я считаю, главная задача. Да, не для развлечения эта постановка, не для того, чтобы «убить» вечер, не на массового зрителя, но мне понравился! Это как арт-хаус в кино, и не провальный — не бессмысленный!

забыла добавить важную деталь- я бы посоветовала сделать актерам микрофоны маленькие, потому как многое говорится так тихо, что остается неуслышанным…и не только мне, а рядом сидящие тоже часто переспрашивали «что он сказал?»

Два вопроса к г-ну Зрителю. 1 А вы уверены, что вообще способны что-то понимать? 2 Не боитесь захлебнуться собственным ядом?

Согласна со Зрителем, Мигицко в Драконе — какие-то штампы. Как сказано Пушкиным, «не достоин сам себя». А Федоров мне очень понравился в «Ревизоре», замечательная работа и стопроцентное попадание в персонаж. И Фокина я теперь запомнила. А Фомичева — замечательная Лерка в спектакле Балтдома, если кто-то еще не знает. Так что московскому поколению «М» (Машков, Миронов, Маковецкий), в Петербурге появилось вполне достйное поколение «Ф» (Фокин, Федоров, Фомичева). Дело за режиссером.

Посетителю музея: Ни на один из вопросов я Вам не отвечу. Потому что я всего лишь высказываю свое отношение к просмотренному, а вы в ответ откровенно грубите, как будто я про Вас пишу.

Разговор закончен. Ушел.