О лаборатории «Необъятное Море-Далай» в Иркутской драме, организованной Фондом Олега Дерипаска «Вольное дело»

Миф — предмет крайне современный и актуальный почти универсально. Лаборатория «Необъятное Море-Далай», которая проходила в Иркутской драме 25 и 26 октября, кажется, вполне это доказала.

Лаборатория рисковала оказаться такой же необъятной, как и море, которое упоминается в ее названии, — а речь, кстати, идет о Байкале: местные называют его именно морем, а не озером. Четыре театра из самого Иркутска, три из Бурятии, еще четыре из Иркутской области — это, в общей сложности, целых 11 эскизов, но ощущения безумного коллажа чудесным образом не возникает.

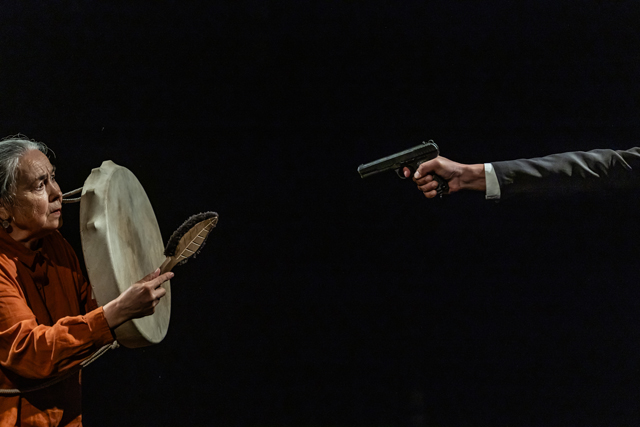

Сцена из эскиза «Кандальный марш».

Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Эскизы очень разные по стилю, жанру, задаче, даже предмету интереса — это факт. Но ни в одном из них контекст мифа не воспринимается как навязанное обстоятельство. Более того, в эскизах представлены три разные тенденции отношения к фольклорному сюжету и его реактуализации.

Тенденция № 1: миф становится поводом рассказать историю о людях, иногда трагичную, иногда мелодраматическую. Фольклорный сюжет заявлен, но скорее как предлагаемое обстоятельство.

В этом ключе решен, к примеру, самый противоречивый эскиз лаборатории — «Дело Гэсэра» (Братский драмтеатр, режиссер Артем Баскаков, драматург Анастасия Чернятьева). В его основе — реальные события периода сталинских репрессий, когда их жертвами стали ученые-антропологи, которые готовили первое издание бурят-монгольского эпоса о царе Гэсэре. Огромная заслуга и драматурга, и театра — в одном только возвращении этих имен и этого сюжета, который до сих пор был известен разве что сотрудникам того самого НИИ (сейчас это Институт монголоведения, тибетологии и буддологии Сибирского отделения РАН).

Сам эскиз страдает избыточностью. Будни ученых и их отношения сыграны с детальной подробностью и не вполне объяснимым бытовизмом, история преследований разделена на целых девять «ветвей» (то есть, частей) — так воспроизведена структура канонического текста о Гэсэре, но вовсе без эпического размаха оригинала. Притом что на сцене практически весь эскиз присутствует сам Гэсэр в крайне выразительных доспехах (и явно размышляет о своей Римской империи), предметом косвенной мифологизации становится совсем другая сила — сила зла, воплощенная в новом директоре НИИ, который и становится актором репрессий. И инфернальной силой заодно — вполне естественным образом.

Сцена из эскиза «Хранитель лазурного сердца».

Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Но такой прием на лаборатории применялся не только к «доковскому» материалу. Удачный пример такого реалистического, условно говоря, подхода — эскиз «Кандальный марш» (Иркутский ТЮЗ, режиссер Виталий Федоров, драматург Оксана Розум). Целостный и логичный, он рассказывает историю полулегендарного каторжника Данилы, который умудрился сохранить в себе свободного человека, бунтовал, сбегал с каторги, словом, делал невозможное. Кстати, во время антропологических экспедиций было собрано более 250 песен, посвященных ему, которые прежде даже запрещено было вывозить — таков масштаб его известности и значимости.

Миф — часть жизни этих героев, некий контекст, который в ней присутствует, просто потому что. Реальным объектом интереса в этих эскизах становятся человеческие чувства и судьбы.

Но представлена была и совершенно противоположная тенденция — на фантасмагорию. Так, например, в довольно запутанном и тоже в чем-то перенасыщенном эскизе Варвары Сополевой «Хранитель лазурного сердца» (Черемховский драмтеатр, драматург Леся Гура) главным событием становятся трансформации пространства. А оно представляет собой где-то 15 квадратных метров липкого полумрака, пропахшего углем, и дорожку в никуда, над которой нависает огромная сеть. В этом жутковатом пространстве зависли, как в ночном кошмаре, дети врагов народа, которые сами в итоге стали узниками лагерей. Сюжет кажется сказочным: где-то в своих голодных галлюцинациях (видимо) три героя встречают фольклорных персонажей и подвергаются испытаниям (без шанса их преодолеть, конечно же). Миф в этом случае служит камертоном сценической условности. Нет никаких сомнений, что все это реально, нет сомнений, что в таком мире вынуждены существовать герои.

Сцена из эскиза «Табу».

Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».

В этом же ключе поставлен и один из лучших эскизов лаборатории — «Табу» режиссера Ланьбо Цзяо (Бурятский театр им. Хоца Намсараева, драматург Маргарита Кадацкая). Весь сыгранный в полумраке, он построен на партитуре вспышек отраженного света: по сцене развешаны зеркала, в глубине сцены расположен источник света, и там же — маленький музыкальный ансамбль с народными инструментами, который создает аутентичную подзвучку, ни разу не выходя на первый план. А сам эскиз рассказывает историю девушки Саяны, которая была спасена от гибели в утробе матери и оказалась в каком-то смысле обречена стать шаманкой. По сути, весь этот полупрозрачный, мерцающий и очень тихий эскиз — об опыте столкновения с необъяснимым, об опыте трансцендентного. Где-то в параллельной реальности эту историю можно было сравнить с романом нобелевского лауреата Пера Лагерквиста «Сивилла»…

Такой же логике создания необъяснимого фантасмагорического мира на сцене, реальности мифа, следуют и Дмитрий Лимбос — в миниатюрном и почти феминистском эскизе «Шаманка по имени Асхун» (Молодежный художественный театр Улан-Удэ, драматург Ярослава Пулинович), и режиссер другого интереснейшего эскиза — «Лена дочь рыбака» — Екатерина Вербич (Иркутская драма, драматург Виктория Костюкевич). Кстати, в последнем тоже речь об ответственности за нарушенный запрет: убийство кумуткана, детеныша байкальской нерпы, рушит жизни героев. Миф становится источником страшного, и эскиз, пакуя сцену в окровавленный полиэтилен, уверенно работает с приемами триллера. Между тем главная героиня, девочка Лена, которая не хотела этого убийства, оказывается принесена в жертву духу Байкала. И побывав на его дне, возвращается назад уже старушкой — жутко.

Сцена из эскиза «Шаманка по имени Асхун».

Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Впрочем, противопоставление поэтического и прозаического — известная театральная антитеза. Но лаборатория обнаружила и еще один подход к мифу и способу разговора о нем. Два самых смешных эскиза «Необъятного Моря…» обращаются с фольклором как с источником до гротескного странной образности, диковатой (в хорошем смысле!) и забавной. Происходит ироническая инкрустация элементов необъяснимого в реальность жизни обычного человека. Но вот в чем трюк: в кривом зеркале этого гротеска оказывается отражена жизнь героев-людей — потому что она тоже смешная, непонятная, грустная, нелепая и прекрасная одновременно.

Так героиня эскиза Зары Демидовой «Чайка-необычайка» (Иркутский независимый театр «Новая драма», драматург Светлана Баженова) — девушка, которая так себя и называет: Чайка. Несостоявшаяся Нина Заречная и полумифическая чайка из байкальской легенды слились в ее лице в единое целое.

Не менее легендарный рыбак Шоно здесь скорее похож на айтишника, который редко выходит из дома, зато может позволить себе весь ассортимент местного супермаркета. В этом супермаркете его и встречает Чайка. Эта Чайка явно слегка с приветом. У нее вечно все идет не так, вечно какая-то драма (куратор лаборатории Олег Лоевский на обсуждении в шутку предложил переименовать эскиз в «Чайку-чрезвычайку» — точнее и не скажешь). Она торгует колготками, у нее нет денег на пирожное за 35 рублей и, как выясняется в процессе, дома у нее тоже нет. 33 несчастья, бедовая девчонка, которая то ли сама нарывается, то ли ей просто так катастрофически не везет. Но скорее, конечно, второе. Ее как будто бы занесло сюда чужеземными ветрами, закружило в тайфуне, выбросило — и теперь она прозябает и не знает, куда себя деть. Короче, рыбак Шоно купил ей пирожное.

Сцена из эскиза «Чайка-необычайка».

Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Главный герой эскиза — безусловно, колготки (шутка, конечно, но ими тут дерутся, их надевают на голову, их перетягивают, как канат…). Но есть здесь и еще три персонажа «второго плана»: как и сама Чайка, они разодеты вполне вычурно, как герои какого-нибудь фантастического кино (но с ноткой абсурда и сибирской хтони). Раскрашенные, с набеленными лицами, они играют то двери супермаркета, то терминал для оплаты банковской картой, который издает характерные звуки. Полный сюр, но, в сущности, эти трое выполняют функцию полуритуальных наблюдателей — и следят за Чайкой, у которой мелькнула хрупкая надежда на счастье. Похоже, это и есть боги.

Если комизм эскиза Зары Демидовой построен на столкновении фольклорного и обыденного, то в эскизе Антона Безъязыкова по пьесе Маши Конторович «Миф о любви» (Русский драматический театр им. Н. А. Бестужева) источником юмора становятся сами боги. Герои эскиза — пара молодых влюбленных, Таня и Ардан, которые никак не могут признаться друг другу в своих чувствах. За ними, возвышаясь над выгородкой в глубине сцены, не без иронии наблюдают те самые герои мифов: Гэсэр, прародительница всех богов Манзан-Гурмэ, богатырка Алма-Мэргэн, богиня-мать Эхэ-Бурхан. Вот только Гэсэр постарел и загрустил, а всеми делами в небесной канцелярии давно уже заправляет самая энергичная из трех его жен — Алма-Мэргэн. А еще в их компании появился Дедушка-утка, который в самый ответственный момент превращается в желтую уточку для ванной.

История длинная и запутанная: боги то ли по ошибке, то ли специально забирают Ардана куда-то в параллельную вселенную, и Тане приходится идти его спасать. Но они не герои и быть такими не хотят — чего совершенно не может взять в толк бурятский пантеон. Сам пантеон — обворожительно смешной, иногда до слез. И «просто люди», и боги решают, по сути, одни и те же проблемы.

Сцена из эскиза «Ехэ Хориг».

Фото фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Таковы три основные взгляда на фольклорные сюжеты, которые предлагают режиссеры и драматурги лаборатории, окидывая их взглядом со стороны. Существенно, что практически все эскизы — пример кросс-культурного взаимодействия (взять, к примеру, «Табу»: Ланьбо Цзяо родом из Внутренней Монголии, Маргарита Кадацкая — из Калмыкии, а работают они с бурятским театром). Но есть одно исключение: эскиз «Ехэ Хориг» от театра «Ульгэр» (режиссер и драматург Эрдэни Жалцанов).

Он производит впечатление уже давно готового спектакля, но ситуация предельно простая: Ульгэрчин — профессиональный сказитель — исполняет несколько песен о сотворении мира и о смелом охотнике, который повстречал золоторогую лань. Действие происходит в юрте, и молодая пара, которая в ней живет, то беседует с ним, то разыгрывает героев мифа — и в шутку, и всерьез. А заодно показывает всех кукол-персонажей зрителям и угощает ритуальными яствами. И удивительно: притом что спектакль практически полностью идет на бурятском языке, он оказывается абсолютно открыт для восприятия.

Так и со всеми эскизами лаборатории: нет «языкового барьера». Мифология коренных племен оказывается воспринимаема даже для человека, совсем в нее не погруженного, приехавшего за тридевять земель. Это ли не реактуализация?

Комментарии (0)