«Русская смерть. Воспоминание о спектакле».

Камерный театр «Среда 21» (Москва).

Режиссер и исполнитель Дмитрий Волкострелов.

Я смотрела «Русскую смерть» в ЦИМе 21 мая 2022 года. Хотя в тот момент никакого ЦИМа уже и не было. С поста директора ушла Елена Ковальская, потом был уволен художественный руководитель Дмитрий Волкострелов. Театр объединили со «Школой драматического искусства». Вскоре ЦИМа не стало вовсе. Поначалу в переходах на станции метро «Менделеевская» продолжали висеть указатели «Центр им. Мейерхольда». Вот было странно. Хотя они быстро сменились на «Школу драматического искусства», а потом и на «Шалом». Но что-то я предалась воспоминаниям…

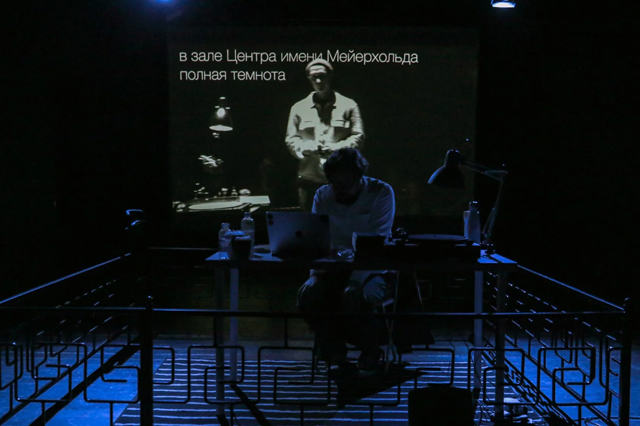

Сцена из спектакля.

Фото — Маргарита Денисова.

«Русскую смерть», премьера которой состоялась 18–19 февраля 2022 года, сыграли несколько раз. Потом она пожила в памяти, а в октябре 2025-го воплотилась в постановку в «Среде 21». А точнее — в процесс, в акт совместного воспоминания и переживания не только спектакля, но и того разного, что случилось с тех пор. И не важно, смотрели вы ту «Русскую смерть» или нет.

Входя на спектакль в большой зал-трансформер ЦИМа, зрители получали номер своего «места на кладбище» и рассаживались, согласно схеме при входе. Кроме зрительских кресел, выставленных рядами вдоль и поперек всего пространства, в зале было шесть участков, огороженных низким забором. Внутри каждого участка — небольшая комната: например, торшер и кресло с тумбой, книги, фотографии, статуэтки, виниловый проигрыватель — отдельный мир. Артисты, хозяева этих участков, занимались кто чем, а иногда ходили друг к другу в гости.

В камерной «Среде 21» рассадка обыкновенная. При входе в зал зрители видят на сцене в приглушенном свете Дмитрия Волкострелова. Он сидит за оградкой. Будто один из тех самых участков спектакля в ЦИМе перенесли на сцену «Среды». Письменный стол, лампа, ноутбук, блокнот, книги, бутылка и термос, проигрыватель для пластинок. На полу постелен черно-белый полосатый икеевский ковер. Рядом висит когда-то намечавшийся, но так и не заполненный до конца план-поэпизодник спектакля. В углу участка стоит еще один стул — для тех, кто захочет навестить его. Это сделают трое случайных зрителей, побыв с Волкостреловым отмеренные секунды. Кто глядя в глаза, кто обособленно. То в молчаливом диалоге друг с другом, то в диалоге с кем-то или чем-то еще.

Сцена из спектакля.

Фото — Маргарита Денисова.

На задник транслируется видео показа «Русской смерти» в ЦИМе в двух вариантах: от начала к концу — в цвете, от конца к началу — черно-белое. На протяжении всего спектакля я жадно вглядываюсь в видеоряд. Ищу себя. Вдруг это показ, на котором была я? Но себя не нахожу. Зато вижу много знакомых. Удивительно, тогда я и не знала этих людей. А сейчас мы общаемся, дружим.

Поверх кадров наложены титры. Звучит записанный голос Волкострелова. Это комментарии к видеоряду, то объясняющие устройство спектакля, то наращивающие дополнительные контексты разными фактами. Например, мы узнаем, что декорации пришлось покупать, потому что неизвестно, где теперь ЦИМовские. Еще узнаем о ежедневнике режиссера. В нем есть разрыв между записями конца 2021 года и начала марта 2022-го. Между этими записями много всего было, рассказывает Волкострелов: праздники, репетиции, встречи и «что-то еще». Эти факты не разворачиваются в размышлениях режиссера, после их представления не делается выводов. Они возникают время от времени так, что каждый сам для себя определяет их сращивание и казуальность. Порождается процесс собственного воспоминания. И для этого есть место в точно выверенном хронотопе спектакля. Оно — в неспешном темпе, в паузах, в молчаливом со-присутствии.

Сцена из спектакля.

Фото — Маргарита Денисова.

В «Русской смерти» звучали отрывки о смерти из литературной классики, истории, философии, а их смена сопровождалась паузами, знаменуя переход от одной части к другой. В спектакле ЦИМа эти паузы, с одной стороны, рассеивали внимание в пространстве: обращали к световым линиям, прорезающим темноту, к людям рядом и поодаль, к доступным взгляду предметам, к закрытому в начале окну в потолке и тому, что за ним. С другой стороны, эти паузы остраняли и концентрировали на себе, на разговоре с собой, на рассуждениях о смерти посредством молчания, на задавании нескончаемых вопросов. В «Среде 21» внимание не множится. Перед нами сидит Дмитрий Волкострелов. Мы смотрим видео, читаем текст, слушаем звуки — все это мы воспринимаем, видя его. Он мягко обводит взглядом небольшой зрительный зал, смотрит в глаза, опускает голову, оборачивается на видео, прислушивается. Вероятно, тоже о чем-то размышляет. О чем? А вдруг мы думаем об одном? Это как молчание на заданную тему, только вот вместо темы — скорее повод.

Можно было бы сказать, что все это инсталляция о когда-то выпущенном спектакле. Запечатление того, что было. Того, что уже не вернуть. Архивация. Захоронение. Но большим, чем инсталляция и все перечисленное, это становится из-за реального присутствия Дмитрия Волкострелова внутри.

Сцена из спектакля.

Фото — Маргарита Денисова.

В обоих спектаклях звучат слова Павла Флоренского: «смерть, как и всякая деятельность, требует навыка». Сейчас они наталкивают еще и на мысль о том, что не только смерть, но и воспоминание о когда-то живом и пережитом требует навыка. Очевидно, понятна невозможность вербального и сколь угодно другого видимого или ясного осмысления случившегося после выхода спектакля и длящегося до сих пор. И со-переживание, со-чувствие, со-присутствие становятся решением. Пробой еще не выученного навыка.

Комментарии (0)