«Капитанская дочка». А. С. Пушкин.

Русский драматический театр «Мастеровые» (Набережные Челны).

Режиссер Кирилл Сбитнев, художник-постановщик Родион Пашин.

В «Капитанской дочке» Кирилла Сбитнева нет главного героя, нет смыслового стержня. Полифоническая структура спектакля не предполагает единства: это галерея разнообразных характеров, существующих в одном метапространстве пушкинской фабулы.

В связи с «Капитанской дочкой» всегда встает вопрос о жанровой принадлежности: повесть это, роман, историческая хроника? И как перерабатывать для театра подобного рода текст, какие сюжеты брать? Кирилл Сбитнев идет, кажется, по самому правильному и сложному пути — он ставит драму кровопролития. Практически отказываясь от любовной линии (не акцентируя на ней внимания), даже убирая острый историческо-политический контекст, в каком-то смысле и пушкинскую мысль, но сохраняя ту жестокость, которую в таких подробностях дает автор.

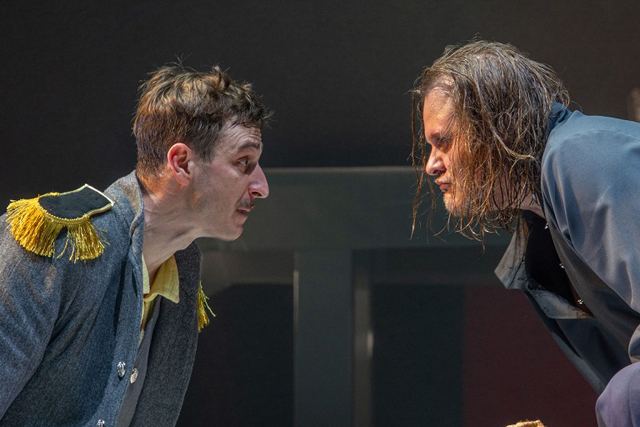

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Вместе с этим, режиссер идет по пути, очевидно, неверному — он отказывается от драматурга, полагаясь на этюдный метод и актерские приносы. Поэтому, например, текст Пушкина разбавляют такие неловкости, как «Вы че? Это че такое?» или «Устал, жрать хочу». И дело не в снижении пушкинского слога (бог с ним!), а в неоднородности разговорных форм персонажей спектакля: тут все говорят несогласованно, эклектично, словно бы собравшись не то что из разных произведений — из разных веков и контекстов. При этом визуальный язык строится на обыгрывании образов времен Крестьянской войны — режиссер и художник отказываются от идеи «вневременных» обстоятельств.

Сцена негласно поделена на три части: происходящее за прозрачным медиа-задником относится к ретроспективе; не происходящее, по центру — к транспективе; бушующее на авансцене и в зрительном зале — к протоспективе. Беззаботное и не всегда радостное детство Петра Гринева проигрывается актерами за прозрачным задником, на который накладываются стилизованные под гравюры XIX века рамки и дополняющие реальность изображения. По центру сцены расположен деревянный стол, обозначающий избу Мироновых, за ним почти весь первый акт спектакля будет сидеть Василиса Егоровна (Марина Кочурова) и что-то писать — как бы бездействовать, являя бессобытийность армейских будней, пока на авансцене будет происходить страшная жизнь местных хуторянок с бесконечными холодами, заботами и домогательствами. В зрительный зал выйдет и Пугачев, заставив публику присягнуть (и она, надо сказать, это исполнит: то ли по привычке, то ли от неожиданности).

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Перед нами почти пустая сцена: стол, пара стульев; слева и справа, у кулис — небольшие уголки с деревенской утварью; недалеко от стола — пушка, используемая в качестве вешалки для тряпок. Минимализм декораций компенсируется избыточностью массовки с ее постоянными шушуканиями, оханиями, чертыханиями, шебуршаниями, мельтешениями, метаниями… Они живут прошлыми войнами — кривые и косые (пушкинское слово «инвалид» режиссер понял буквально) жестокие мужики и мерзнущие от недостатка человеческого тепла бабы. Первые — в расстегнутых мундирах, вторые — в лаптях, платьях, шалях… Вслед за Пушкиным Сбитнев сочиняет колоритный мирок крестьян — с песнями, обрядами, собственным укладом жизни. Как и в любой деревне, тут нет индивидуального — все общее. Поэтому художник-постановщик не конструирует стены избы, а режиссер не выделяет мизансценически «действующих» и «бездействующих» — все рядом и все на виду. Здесь нет и быть не может разговоров тет-а-тет, поэтому и идея романтической любви снимается — формально, конечно, Гринев и Миронова «любят» друг друга, но Дмитрий Жуков и Елизавета Чежегова никакую любовь не играют.

В спектакле непростая и не всегда угадываемая работа с хронотопом — режиссер переставляет местами части действия романа, лишая повествование линейности, при этом лишь усложняя восприятие и не добавляя смыслов. Так, действие спектакля начинается с момента, когда Гринев едет после проигрыша Зурину и впервые встречает Пугачева. Странник неожиданно подает Гриневу руку для поцелуя — жест этот повторится много позже, когда незнакомец обернется Емельяном Пугачевым. В повествование вплетаются (и не всегда удачно) ретроспективные сцены детства Гринева — с учителем-французом, пьющим и блудящим, с жестоким отцом и слабой матерью и так далее. Также по ходу действия на заднике сыграется все то, что в повести предшествовало встрече Гринева и Пугачева.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Самым интересным персонажем спектакля становится, как это ни странно, Алексей Швабрин (Константин Цачурин): его на протяжении всего действия мучает совесть за убийство друга (в программке указан как Убиенный) — он будет чудиться Швабрину, желая отомстить (Николай Смирнов существует в сложном пластическом рисунке — весь дерганый, жутко смеющийся, по-настоящему неживой). Константин Цачурин играет манерного, нежного и трусливого мужчину, убийцу не по призванию, а по трагической случайности. Переворачивающее замысел Пушкина решение: никакого страшного конфликта между Гриневым и Швабриным нет, есть недоразумение на фоне шизофрении. Сцена дуэли решена таким образом, что Швабрин, по-настоящему защищаясь от мнимо нападающего на него Убиенного, случайно бросается на Гринева. Происходит ситуация двойного заблуждения: Швабрин борется с Убиенным, которого не существует, а Гринев — со Швабриным, который на него не нападает. В жестокой системе пугачевских нравов Швабрин оказывается не из-за ушлости, а от конформизма — ему по-человечески страшно за свою жизнь и трупами он брезгует… В итоге Алексей сходит с ума (призывает себя же казнить, не дожидаясь сцены казни) — происходит деградация персонажа.

Эволюционируют тут двое — праздный Петя Гринев, превращающийся в осознанного мужчину, и инфантильная Маша Миронова, преображающаяся в ответственную женщину.

Сцена из спектакля.

Фото — Егор Сухов.

Пугачев (Евгений Баханов) возникает в этом мирке неожиданно — в одиночку выходит из левой кулисы и буквально захватывает, оккупирует собой все пространство. Волевая энергетика артиста, его сильный голос, грозный вид, резкие интонации — подчиняют и обескураживают. Он становится на стол и ест руками, словно дикарь, он окунает голову в ледяную прорубь, ломает четвертую стену — он один способен на бунт. Идея беспричинного первобытного зла, с которым не совладать и которое не победить, выражено в нем одном. С его приходом начинается ад: он одолевает на шпагах Миронова, собственноручно перерезает горло Игнатьичу, дает приказ Максимычу убить Василису Егоровну — катком проходится по малонаселенному пункту — Белогорской крепости, не способной держать оборону.

Второй акт решен иначе. Здесь — метапространство Петербурга (парадоксально пустое). Черная коробка, внутри которой с письмом носится бедная Маша; закрывает нос надушенным платком приходяще-уходящая (с каждым «заходом» она все более нарядная — окоролевивается) Екатерина; арестованные Гринев, Швабрин и Пугачев воют из-за кулис пыточными криками. Все существуют в одном поле, не связанные друг с другом, сидят рядом, не встречаясь, словно несколько параллельных реальностей вдруг пересеклись, чтобы справедливость смогла восторжествовать.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

В конце к Пугачеву подходят все убитые им жертвы и совершают с ним то, что он совершил с ними: закалывают, перерезают горло, бьют, вешают и так далее — до последнего мученика. Конечно, финал этот выглядит искусственным (в кулуарной беседе намекнули, что первоначальная версия была противоположной), зато каким желанным! Театр же для того и нужен — чтобы можно было ощутить радость свершения правосудия. Даже если крепость (а вместе с ней и весь Петербург) — просто симулякр.

Комментарии (0)