«Сны Пушкина».

Компания «Новый русский цирк» на площадке УСЗ «Дружба» в Лужниках.

Режиссер-постановщик и хореограф Жанна Шмакова, автор художественной концепции Вадим Воля, композитор Тарас Демчук.

Амбициозный проект «Сны Пушкина» выглядит альтернативой классическому цирку и попыткой занять нишу, на которую в России покушался, но так и оставил незанятой Цирк дю Солей. Инициатор — компания «Новый русский цирк» и ее вдохновитель и продюсер Елизавета Гамбург — на этот раз решился ступить на территорию больших форм, и после двух фестивалей новой клоунады и локальных экспериментов в поле нового цирка взялся за идею, поражающую своими масштабами.

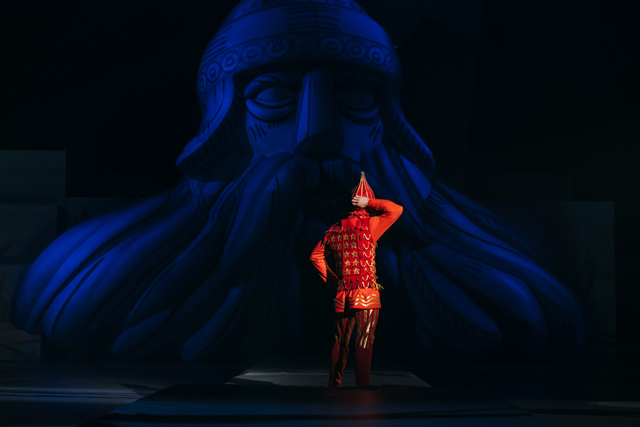

Сцена из спектакля.

Фото — Архив компании «Новый русский цирк».

Место проведения — универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках, прокатный период — добрых три летних месяца и почти весь сентябрь. В части промоушена продумано все — от назойливой рекламы на каждом московском столбе до фирменного шрифта и музыкальных треков, которые обнаруживает даже Shazam. Рискованная затея, ведь лето у классических цирковых — самый недоходный сезон. Но в этом и расчет — к участию в проекте удалось привлечь множество мастеровитых цирковых артистов.

Авторы позиционируют постановку как шоу, но на поверку это полноценный цирковой спектакль с прослеживающимся нетривиальным сюжетом, эффектными постановочными аттракционами, внятным режиссерским решением и даже выразительными актерскими работами.

Облекая шоу в избитую десятилетиями цирковую форму сна, драматург Михаил Дегтярев уступает принятому шаблону и ожиданиям разновозрастной публики, пасует перед цирком как территорией заведомой радости, хотя стремление высказаться радикальнее, уйти от вечно победительной интонации циркового искусства и двинуться тем самым прямиком к философии «нового цирка» усматривается в замысле постановочной группы. Текст спектакля написан поверх пушкинских ямбов и хореев, сочинен как бы заново и компилирует авторские расхожие строфы с упрощенными стихотворными конструкциями и не всегда удачными каламбурами. При этом текст отдан обезличенному голосу «от автора», распределен между горсткой персонажей, но главным образом вписан в сквозные музыкальные композиции спектакля по принципу мюзикла.

Сцена из спектакля.

Фото — Архив компании «Новый русский цирк».

Пушкин — наше всё — в этой цирковой версии пока что еще вынужден быть прилизанным и обожествляемым героем, гением света и победителем зла. Таким он, собственно, и предстает в спектакле. Маленькому мальчику Саше, устроившемуся на большой кровати-батуте, снится его будущая жизнь. Сквозь миражи еще ненаписанных произведений проступает реальная жизнь поэта — его детство, общение с няней, встреча с Натальей Гончаровой, женитьба и… дуэль. В параллель биографической линии по принципу калейдоскопа выстроены яркие образы пушкинских сказок, поэма о Руслане и Людмиле, а для особо внимательных — неконкретизированные «Пиковая дама», «Маленькие трагедии» и «Евгений Онегин». Вереница узнаваемых персонажей кажется даже слишком громоздкой: в спектакле придуманы выразительные фрагменты почти трем десяткам действующих лиц, и кажется, что авторы спектакля прямо боялись упустить кого-то. Но если Кот ученый лишь хитровански прохаживается перед зрителем, надувная Избушка колченого скачет не пойми куда, то Елисею, Руслану, Гвидону, Лебеди, Коршуну, Балде, Старику, Петушку, Рыбке и многим другим созданы полноценные небольшие роли. При этом очевидно, что в роли исполнителей — не драматические, а именно цирковые артисты, привыкшие изъясняться языком тела, но в данном случае прыгнувшие, можно сказать, выше головы. На огромной площадке лужниковского спортивного зала их порой крошечные миниатюры рассказаны внятно и доходчиво.

Сцена из спектакля.

Фото — Архив компании «Новый русский цирк».

Постановочное решение на неспецифической площадке решает как художественные задачи, так и технические. Сценическая часть занимает одну сторону квадратного каре: двухуровневая конструкция посредством видеографики предстает то письменным столом, то дворцовой залой, то могилой Святогора, то подводным царством. Хитроумные технические подвесы обеспечивают заселенность воздушного пространства: над сценой пролетают русские витязи, борода парящего Черномора становится реквизитом для боя взбирающегося к колдуну по кор-де-парелям Руслана, центр сцены отдан подвесным конструкциям для воздушных эволюций. Местами неминуемый пафос и слащавая картинка триггерят самих постановщиков, и их желание подсыпать перца даже там, где его не ждешь, проявляется в самых неожиданных моментах. Так, например, в грандиозной, многофигурной, ритмически безупречно сочетающей кордебалетные, цирковые и драматические элементы сцене бала по углам сценической площадки вырастают колонны, из которых вдруг вылетают набеленные, пузатенькие и пухленькие ангелочки. И из простейших эволюций воздушных гимнастов на петле возникает уморительная пародия на все барочные барельефы разом.

Режиссерское решение «Снов Пушкина» в очередной раз доказывает, что из нецирковых постановщиков в нашей стране лучше всего с «телесной» природой и фактурой цирка справляются хореографы. Давно успешен дуэт Евгения Шевцова и Ольги Полтарак, активно использующих образный потенциал кордебалетной труппы. Теперь Жанна Шмакова сумела точно скоординировать трюковую специфику со сверхзадачей спектакля, не позволив первой существовать отдельно от сюжета. Правда, до экзистенциального накала «нового цирка» в его европейском понимании «Снам Пушкина» очень далеко — постановка скорее соответствует опытам Цирка дю Солей, сочетающим грандиозную постановочность — реквизит, грим, пластику, музыкальное решение — с адекватными по подбору артистическими «специалистами».

Сцена из спектакля.

Фото — Архив компании «Новый русский цирк».

Музыкальной душой почти трехчасовой постановки оказывается Няня в исполнении мультиинструменталистки и вокалистки Анны Март. Сочиненная музыкальная канва спектакля сочетает в себе разностилевые направления — от фолка и рока до техно и рэпа. И поверх записанных композиций Март с поразительной заряженностью создает живую музыкальную ткань спектакля, озвучивает, наполняет своим голосом многие сцены, кажется, даже вживую все время что-то придумывает по части звучания и использования инструментов. Ее гигантский стул в углу сценической площадки — словно лаборатория звука со всей возможной аппаратурой, а она сама — человек-оркестр.

За комическую линию в ответе клоунское трио «Без Носков». Чернильница, Перо и Бумага (Константин Копейкин, Артем Бабинов, Максим Карпов) — не то чтобы сквозные персонажи-помощники протагониста, они скорее в ответе за свободу речевой импровизации (а в этом «Без Носков» уже большие мастера) и за интерактив со зрителями. Им позволительно кликать Пушкина «Саньком», хулиганить с бутафорской шашкой и даже намереваться заполучить Наталью Гончарову. Такой же «говорящий» персонаж и Злодейство — мифическое общее зло. Скрюченное, кряхтящее, колченогое существо (в очередь играют клоуны Анатолий Окулов и Наиль Сафин) наивно и завистливо провозвествует грядущее забвение поэта, вмешивается в ход действия, язвит, злословит, насмехается.

Сцена из спектакля.

Фото — Архив компании «Новый русский цирк».

Идеализированность образа Пушкина предписана постановщиками, но в исполнении Тимура Очилова она приобретает редкую для цирка основу. Ровно как Пушкин, с легкостью писавший прозу, лирику, пьесы, романы в стихах, Очилов существует в пространстве этого спектакля. Он блестяще владеет своим телом, хорош в любых хореографических рисунках вплоть до брейк-данса, но главным его достоинством оказывается владение чуть ли не всеми цирковыми жанрами. Он легко подхватывает батутный драйв Семи богатырей, может поддержать жонглерские экзерсисы, более чем уверенно владеет колесом Сира (на дуэте Пушкина в плоскости сцены с колесом Сира и «воздушницы» Гончаровой в гимнастическом кольце выстроена лирическая сцена обручения поэта), вписывается в эволюции акробатов на качелях. Личная многогранность помножена на постановочные навыки — в программке Очилов указан еще и как режиссер акробатических номеров.

Противостояние Пушкина и Злодейства в финале разрешается драматической дуэлью на подкидной доске. Но если у Злодейства работает акробат-дублер, то Очилов сам встает на прыжковую точку. В этой сцене срабатывает ставка как раз не на рекордные сальто, а на внутреннее обоснование, наполнение трюка. Очилов прыгает, с цирковой точки зрения, не бог весть что, но зато как — с распахнутой пластикой глядящего в глаза смерти поэта, с полным осознанием, что трюковой хитроумности Злодейства можно противопоставить лишь совершенную искренность, а она как раз в абсолютной исполнительской простой красоте. Пушкин погибает в полете, подстреленный в высшей точке своей траектории, во вспышке света, обнажающей хрупкость и уязвимость его, казалось бы, совершенного существа, и это самая неожиданная, ошеломительная точка спектакля.

Сцена из спектакля.

Фото — Архив компании «Новый русский цирк».

Побоявшись истинной трагедии, которая, наверное, впервые была бы рассказана в отечественных реалиях языком цирка, постановщики закольцовывают тему сна: все это был посланный Богом «чудный сон», объявляет воскресший и вставший на ноги Пушкин. Но музыка тянет протяжную тему, герой скрывается под гигантским цилиндром, а через секунду появляется на нем как на постаменте и оказывается раззолоченным памятником с Пушкинской площади. «Наше всё», как написано на постаменте, не может умереть. По крайней мере, не в цирке. По крайней мере, еще.

Комментарии (0)