О фестивале «Специфик» в Нижнем Новгороде

Спектакли, созданные вне театральных зданий, в стране становятся все популярнее. Их так много, что уже можно выделить коммерческое направление (приведем публику в ресторан или пятизвездочный отель, дадим девушкам сфотографироваться для соцсетей), направление ригористское (ради искусства надо все претерпеть, найдем самые жуткие руины, и если вы не сломаете ногу, добираясь до зрелища, — будьте нам благодарны) и «средний класс» — с попытками сотворить именно художественное высказывание, при этом не слишком терзая зрителей.

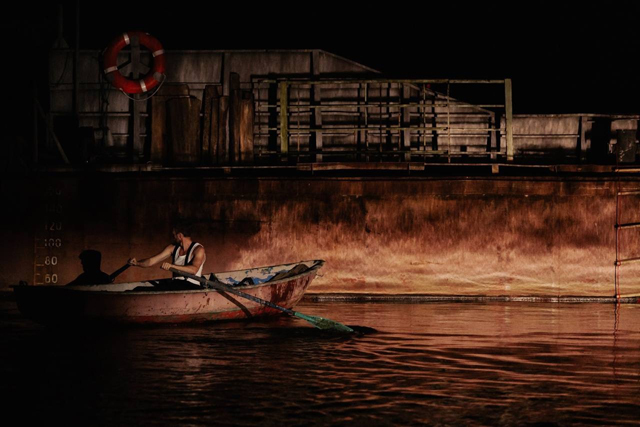

Сцена из спектакля «Бесприданница».

Фото — Настя Пономарева.

Организованный Центром театрального мастерства фестиваль «Специфик» в Нижнем Новгороде, что прошел уже в третий раз, относится скорее именно к среднему классу, то есть предлагает спектакли профессионалов, для которых необычные площадки важны как инструмент для высказывания. Иногда у этих режиссеров все получается, резкое соприкосновение неожиданного пространства и текста высекает ту искру, что было бы невозможно зажечь в обычном театральном здании. Иногда — нет, и тогда публика бурчит, преодолевая буераки на обратном пути к цивилизации: «ну и зачем это?», «что он(а) хотел(а) сказать?». Фестиваль-2025 в Нижнем проходил во время двух уикендов, вашему обозревателю досталась только первая часть, три спектакля. Из трех два стали «спецификами» не зря. И это очень неплохое соотношение.

«Бесприданница» по мотивам пьесы А. Н. Островского.

Режиссер Надя Кубайлат

Набережная Волги не так далеко от кремля — но москвичам и петербуржцам не стоит представлять себе солидный гранит и размеренные ступени. От шоссе ты лихо шагаешь вниз по косым бетонным плитам, затем по земле и траве, будто ты где-то уже на даче, и наконец обнаруживаешь ряды пластиковых стульев, установленные вдоль реки. Стулья эти покачиваются на склоне, надо поглубже воткнуть их ножки, а то навернешься. Действие спектакля происходит перед первым рядом (там оставлена неширокая дорожка у воды), а также на массивной барже, что посажена на мель перед этими рядами. Некоторые сцены задействуют и Волгу как таковую — в качестве одного из издевательств купцов над Карандышевым организовано его падение в воду с борта баржи.

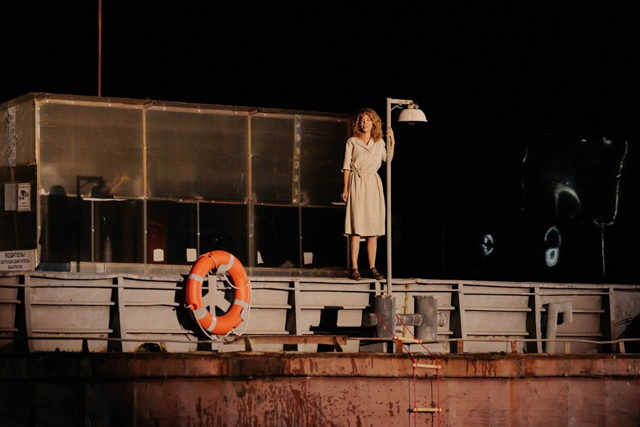

Сцена из спектакля «Бесприданница».

Фото — Настя Пономарева.

Место действия — экзотика, конечно; в самом же спектакле никакой особой «специфики» нет. Режиссер убрала вспомогательных персонажей (не только слуг, но и Робинзона), оставив главную шестерку в неприкосновенности. Есть уставшая от бедности и ни на что уже не надеющаяся в начале пьесы девица Лариса Огудалова (Анна Сильчук), есть ее практичная маменька (Ирина Страхова), есть внезапно возвращающийся в город барин Паратов (Александр Калугин), два местных купца, постарше и помоложе (Лев Харламов и Федор Боровков), и есть убогий жених Карандышев (Игорь Михельсон), собирающийся всем на свете хвастаться, какую невесту отхватил. Абсолютно все актеры играют именно то, что написал Островский — все отношения каноничны, все душевные терзания воспроизведены точь-в-точь. При этом пьеса значительно сокращена и слегка модернизирована: например, после того как Вожеватов говорит Кнурову о своих визитах в дом Ларисы «лишний стаканчик шампанского потихоньку от матери иногда налью, песенку выучу, романы вожу, которых девушкам читать не дают», следует вопрос Кнурова: «Лолиту?» То есть психологический расклад остается в точности тем же самым, а приметы времени слегка меняются. Причаливающий на катере («Ласточке»?) к барже Паратов одет в красные шорты и цветную рубашку с короткими рукавами — что невозможно, конечно, представить себе в XIX веке, а в наше время — почему нет? Почему барину не одеваться так, будто он вечно на Мальдивах? Ведь одежда не меняет ничего, и мгновенная, не очень-то скрытая агрессия Паратова в сторону Карандышева с требованием просить прощения сыграна артистом со стопроцентной достоверностью. Этакий издевательский рык, в котором отчетливо прописана угроза.

Сцена из спектакля «Бесприданница».

Фото — Настя Пономарева.

Пьеса идет своим чередом, и к числу заметных режиссерских решений можно отнести ровно два момента. Во-первых, в процессе первого разговора с Карандышевым Лариса держит в руках и неосознанно гладит спасательный круг (и даже помнить пьесу, где она говорит о женихе как о спасительной соломинке, необязательно: ситуация уже понятна, и знак считывается). А во-вторых, когда гости просят Ларису спеть, она исполняет не предписанный Островским романс «Не искушай меня без нужды», а… «Прекрасное далеко». Вытянувшись в струнку, кажется, покачиваясь на ветру, девушка выводит эту наивную детскую песню, в которой звучали грезы поздних советских лет, и прямо сердце сжимается от неуместности, нелепости этого ее выбора, от обреченности героини. Кубайлат пересказала «Бесприданницу» честно и аккуратно. Баржа там была не обязательна, но ничему и не помешала.

«Мещане» по мотивам пьесы Максима Горького.

Режиссер Ярослав Жевнеров

Масштабный торговый центр «Этажи» в центре Нижнего Новгорода, в двух шагах от оперного театра, закрылся год назад. Ровно год с ним ничего не происходило: арендаторы выехали, но ни ремонтировать, ни сносить здание никто не начинал. Что будет с «Этажами» дальше — так никто и не знает, но вот сейчас организаторы фестиваля сумели договориться с владельцами, и в течение трех дней там играли спектакль «Мещане». Режиссер Ярослав Жевнеров (один из «кудряшей», два года назад окончивший ГИТИС) предложил публике, пришедшей к назначенному часу в ТЦ, сначала побродить по безлюдным пространствам магазинов, проникнуться духом запустения, а потом усесться перед одной из стеклянных коробок, в которой когда-то что-то продавали. Теперь там поставили некоторый минимум кухонной мебели, запустили актеров — и нам предложили стать свидетелями очередного выяснения отношений в семье Бессеменовых.

Сцена из спектакля «Мещане».

Фото — Анастасия Коновалова.

От пьесы Горького в этих «Мещанах» остались рожки да ножки. Многолюдная, говорливая пьеса буревестника революции, зарисовывающая отношения в многонаселенном доме, сократилась и в словах, и в людях. (Что логично — и во времени: спектакль идет меньше часа.) Персонажей осталось пятеро. За столом сидят отец семейства (Алексей Логачев), его взрослые дети Петр (Никита Зимин) и Татьяна (Екатерина Дружкова). У стола суетится мать семейства (Дарья Андреева). Еще одного персонажа режиссер придумывает как рессору для смягчения реакции публики на постановку: бродивший по коридорам ТЦ сотрудник в костюме мультяшного тигра (Артем Трошкин) становится одним из зрителей, причем очень требовательным: он быстро начинает произносить речи об издевательстве над классикой, «у Горького такого нет» и т. п. Охранительная позиция, выданная смешному персонажу в рыжей шерсти, вероятно, по мысли режиссера, должна дискредитировать саму себя. Этот ход считывается публикой без труда — но поскольку спектакль умен и бодр, в дополнительной защите он не нуждается, и «тигр» воспринимается просто как забавная деталь.

Итак, сборище за семейным столом. Конфликт тот же, что у Горького: конфликт поколений. Старший Бессеменов не понимает своих детей. Сына выгнали из института, он бездельничает; дочь не хочет выходить замуж. Но краски этого непонимания принципиально новые и совершенно современные. Это конфликт языковой. Мать семейства, ухоженная дама средних лет, щебечет рекламными слоганами. Ну буквально: упоминаются какие-нибудь несчастные оладьи — и она воспроизводит формулу из телевизора с характерной идиотической интонацией, через пару слов — другую формулу, потом еще… послушаешь — рехнуться можно. Дети же говорят языком психоаналитиков — тоже, по сути, дурацкий щебет, когда в каждом событии двадцатилетний человек находит «травму». Их интонация — вечная жалоба, и выглядит это очень смешно — вскоре после начала спектакля зал начинает встречать хохотом каждую «трагическую» реплику. Что же касается отца, то он разговаривает, как обычный российский мужик средних лет, и тревожится, что сын станет «либерастом».

Сцена из спектакля «Мещане».

Фото — Анастасия Коновалова.

Понятно что три эти языка чужды друг другу более, чем китайский и язык индейцев сиу. И понятно, что никакого выхода не будет. Это у Горького множество обитателей дома покидали его к концу пьесы — 1901 год, большие надежды на будущее. Здесь — никаких надежд: перечисляющие свои травмы дети боятся отца, но никуда от него не денутся, ибо слишком слабы. И вот что еще важно: у Горького предполагалось, что сталкиваются старое и новое, и «старое» отвечает за себя само — это выбор Бессеменова, как ему жить. Нынешний спектакль в Нижнем пронизан издевательскими рекламными слоганами, которые звучат по трансляции. Например: «Семья — это главная покупка. Все остальное в „Этажах“». Очень громко. Очень уверенно. Совершенно безапелляционно. И получается, что все Бессеменовы — и старшие, и младшие — таковы как они есть в результате навязанного по трансляции поведения. То есть никто из них не отвечает за свои поступки. И вот эта убежденность «а мы-то что можем?», характерная для нашего времени, очень точно зафиксирована в спектакле. И выбор пространства очень точен.

«Яма» по повести А. И. Куприна.

Режиссер Артем Устинов

В самом начале ХХ века Горький стал инициатором благотворительного проекта в Нижнем: на улице Кожевенной, где во множестве тусовались босяки, открылась чайная, где можно было поесть, согреться и переночевать. Местный народ обозвал эту чайную «Столбами», потому что фасад дома, в котором она располагалась, был украшен импозантными колоннами. В мечтах Горького «Столбы» должны были стать не просто чайной, но местом просвещения, где в головы босяков вкладывались бы знания о литературе и искусствах. Улучшала человеческую натуру чайная всего три года, но запомнилась надолго: при ней было открыто и действительно полезное подразделение — амбулатория. Вот это здание и было выбрано режиссером Артемом Устиновым (учеником Женовача, за десять лет практики создавшим себе солидную репутацию в провинциальных театрах) для постановки одной из самых жестких книг в истории отечественной литературы — «Ямы» Куприна.

Сцена из спектакля «Яма».

Фото — Анастасия Коновалова.

Публику рассадили на улице перед фасадом здания, а в окнах второго этажа поселились обитательницы Ямы — то есть проститутки, одну из которых решил образовать и облагодетельствовать высокоморальный студент. Действие происходило перед домом, в окнах и на узком козырьке над первым этажом. Когда девушки решительно ходили по этому козырьку — прямо сердце замирало: не дай бог, рухнут вниз. Этот зрительский испуг, совершенно очевидно, входил в программу представления: мы обязаны были бояться за героинь «Ямы». И — второй слой, почему был выбран именно этот дом: мы должны задуматься о практике благотворительности. Не может ли быть так, что наши усилия (усилия современных Горьких) будут удостоены такого же жесткого смеха, как усилия праведного студентика, при первых последствиях выбора отказавшегося от своей патетической миссии?

Спектакль — коллекция прекрасных актерских работ. Великолепна Карина Хуртина в роли трогательной и безмозглой Любки. Анна Энская, играющая страшную в своей ненависти к пользующимся ею мужчинам Женьку, в нескольких моментах заставляет зрителей прямо вжиматься в стулья: тяжелый взгляд, мимоходом падающий на публику, убийственен. Практичная и безбашенная Тамара в исполнении Варвары Балезиной — этакий блатной фейерверк, очень узнаваемый тип. И четвертая женщина в этом спектакле — оперная певица Ровинская (Полина Майорова), образчик точно зарисованной светской дамы, которая может мгновенно выстроить вокруг себя стену любезной холодности, но способна и вспомнить о том, что несчастные девицы из борделя ей сестры с христианской точки зрения. Трое мужчин сыграны так же внимательно и внятно, но эти герои — все же не главные в спектакле. И несчастный трепач студент Лихонин (Илья Попенков), и отстраненно изучающий жизнь девиц репортер (Сергей Ткачев), и юный корнет (Ахмед Сайфулин), регулярно навещающий веселый дом, — живые люди и одновременно — функции, обеспечивающие женщинам ад на земле.

Пожалуй, именно «Яма» оказалась наиболее совершенным спектаклем первого уикенда фестиваля. Секрет успеха прост: сочетание точного выбора места и первоклассных актерских работ.

Сцена из спектакля «Яма».

Фото — Анастасия Коновалова.

И несколько слов об обязательствах…

Фестиваль прошел в третий раз, то есть нельзя списать все проблемы на «первый блин комом». А проблемы были. Проблемы, очень характерные для предприятий, которые затевают энтузиасты, сами готовые многим пожертвовать ради успеха своего дела. Вот только жертвы приходится приносить зрителям — а их заранее об этом никто не предупреждает. Первая из проблем — простите, туалеты. Их просто нет. Когда спектакли идут в центре города, театральный народ заполняет близлежащие бары, не слишком-то радуя их персонал. А вот когда три часа «Бесприданницы» на дикой набережной?.. Мда.

Вторая из проблем — не учитывается возможность дождя. На большинстве опен-эйров публике, если она заплатила за билеты, на стулья кладут одноразовые плащи. В Нижнем об этом не подумали — и во время той же «Бесприданницы» народ то поднимал зонты, перекрывая видимость следующим рядам, то вновь опускал их. Сомнительное удовольствие. Третье — пожарная безопасность. Во время «Мещан» в коридор торгового центра напихали столько стульев, что, возникни у людей необходимость срочно покинуть это место, увешанное полиэтиленовыми полотнищами, — половина публики осталась бы там навсегда. И, наконец, четвертая проблема — удивительное пренебрежение организаторов к артистам. Никаких программок (электронных тоже) не было, имен исполнителей нельзя было узнать никак. На просьбу прислать список исполнителей организаторы отвечали больше недели после окончания спектакля. Это неправильно. Театр в специфическом месте — все равно театр, ходят в него все те же люди, и организаторы просто обязаны думать и о зрителях, и об артистах. Ну, будем надеяться, в дальнейшем все получится лучше.

Комментарии (0)