Выставка «Упакованные грёзы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева».

Манеж Малого Эрмитажа.

Куратор выставки Нина Тарасова, дизайнеры Юрий Сучков и Эмиль Капелюш.

В довольно брутальном пространстве эрмитажного Манежа до начала сентября можно лицезреть триумф хрупкой красоты. Десятки платьев 1920-х годов — всевозможных цветов и оттенков, украшенных бисером, пайетками и стеклярусом; целые «инсталляции» из туфелек поистине ювелирной выделки (буквально каждая пара — произведение искусства); отдельно — каблуки и пряжки; сумочки с умопомрачительными вышивками, сумочки с приделанными к ним кукольными головками, а еще будуарные куклы…

Фото — Евгений Авраменко.

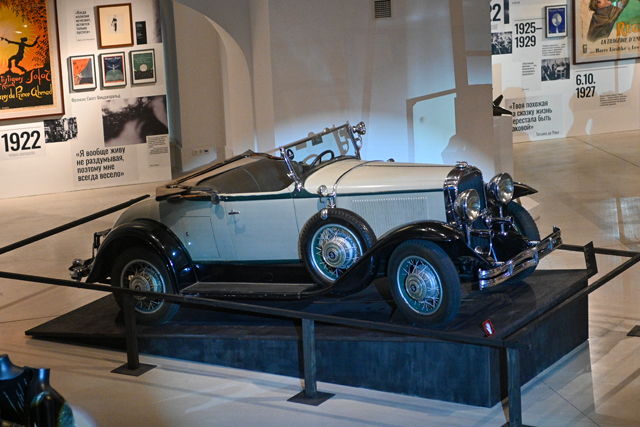

И это только то, что проходит по ведомству костюма и моды, не считая серьезного «обрамления» в виде живописи и скульптуры из эрмитажного собрания, киноафиш и даже автомобиля Buick, выпущенного в Америке в 1929-1930 году. Единственный экземпляр такой модели в нашей стране прибыл из Музея техники Вадима Задорожного и выразительно уравновешивает всю ту рукотворную красоту, на которую слетаются в эрмитажный Манеж. Выставка призвана познакомить публику со стилем ар-деко, к столетию которого она и приурочена.

Стоп-стоп, но ведь ар-деко отсчитывают с окончания Первой мировой войны и связывают с гедонизмом мирного времени. Обостренное желание жить, любить и наслаждаться, слушать джаз, танцевать модные танцы — вот что питало новый стиль, который стал чем-то куда большим: модой, образом жизни, короткой, но все же — эпохой. А столетие чего тогда отмечается? В 1925 году в Париже открылась Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств, и подарившая стилю название art deco, помогшая окончательно оформиться.

Эрмитажная экспозиция вольно или невольно ставит эти вопросы. Где границы ар-деко? Можно ли распознать этот стиль до того, как он был узнан и назван? (Считается, что впервые это понятие употребил Ле Корбюзье тогда же, в 1925 году, но в обиход оно вошло лишь в конце 1960-х — с выходом книги Бивис Хилльер, посвященной стилю «меж двух войн».) И как ар-деко связано с предшествующим ар-нуво (или, как у нас говорят, модерном)? Вот, например, экспонировано знаменитое платье «Дельфос» Мариано Фортуни — это же модерн, и разве к теме выставки оно имеет прямое отношение? Почему на выставке нет ар-деко в советском изводе, даром что на том форуме, 1925 года («с которого и началось…»), советский павильон был представлен?..

Фото — Евгений Авраменко.

Да, организаторы эрмитажной экспозиции уже услышали подобные въедливые вопросы. Как и сомнение: не собьет ли публику то, что «Упакованные грёзы» посвящены стилю ар-деко, но если главное здесь — платья и обувь из коллекции Назима Мустафаева, значит, все выстроено вокруг этой самой «хрупкой красоты», разговоры неизбежно сводятся к тому, как тяжело хранить платья, утяжеленные бисером и прочим декором, ведь на них и дышать нельзя, какой же коллекционер молодец, у него все хранится в идеальном порядке… Но ведь ар-деко не про хрупкость. Скорее про жизнестойкость и витальность. Про эклектичность, а кто-то скажет — и всеядность. Если модерн культивировал плавные линии, заимствованные у природы, растительный орнамент, то ар-деко использовало линии прямые, которых в природе вообще-то нет. Ар-деко скорее про механическое, чем про органическое. Это эпоха урбанизации, это небоскребы и модернизированные зиккураты, размножившиеся автомобили и новый тип женщины — à la garçonne, — которая за рулем и оказалась. Этот женский тип утвердился в культуре во многом благодаря скандальному роману Виктора Маргерита «Гарсон» (у нас переводили как «Холостячка»), опубликованному в 1922 году. Жесткие «шапочки волос» у здешних манекенов напоминают как раз о прическе «гарсонок».

Но не лучше ли, отбросив сомнения, признать, что «Упакованные грёзы» — сильная выставка из разряда must see, редкая по сбалансированности смысла и зрелищности, самого широкого контекста и детальности. Тому, кто захочет внимательно все посмотреть и вдумчиво прочитать всю представленную на стендах информацию, придется запастись целым днем. Но и просто прогуляться по выставке, подарив отдохновение глазам, — тоже вариант. Кажется, она будет полезна всем: и узким специалистам, и случайно залетевшим на огонек. Здесь можно изучать дизайн, крой, вышивки, а можно просто — погрузиться в эпоху.

Фото — Евгений Авраменко.

Театральным людям, например, будет интересно увидеть эскизы Эрте (псевдоним Романа Тыртова). Особенно впечатляет «Нил», эскиз 1926 года для бродвейского ревю «Реки»: свидетельство египтомании, охватившей искусство после открытия гробницы Тутанхамона. Художественные принципы Древнего Египта оказались созвучны ар-деко — геометричностью, локальностью цвета, декоративизмом. Стоит обратить внимание и на платье Мариано Фортуни «Элеонора», интересное нам в связи с подарившей ему имя Элеонорой Дузе, которую Фортуни одевал и у которой было несметное количество нарядов от него. Пусть «Элеонора» и не относится к ар-деко (хотя и датируется 1920-ми). Это длинное бархатное платье сильно отличается от других нарядов, предполагающих открытые ноги: как известно, мода ар-деко сексуализировала как раз женские ноги, сделав их центром внимания.

Курировала экспозицию Нина Тарасова, эрмитажный хранитель костюма, редкий специалист, обратиться к которому за консультацией считают своим долгом лучшие художники театра и кино. Как дизайнеры работали Эмиль Капелюш и Юрий Сучков, и прекрасно, что Эрмитаж продолжает привлекать сценографов к оформлению выставок. В решении Капелюша и Сучкова ощущается поклон конструктивизму, черные конструкции-подиумы (отдаленно напоминающие мейерхольдовский «станок для игры актера») выгодно оттеняют нежные «мотыльковые» платья. Они, кстати, не защищены стеклом, нет никакого эффекта герметизации, к ним можно подойти вплотную, тканям позволено «дышать».

И да — есть внутренние музейные обстоятельства, вызывающие на свет ту или иную выставку и оправдывающие все вопросы, которые ей можно адресовать.

Фото — Евгений Авраменко.

Последние годы Эрмитаж активно развивается в направлении истории костюма: пополняются коллекции, проводятся исследования, проходят выставки. Некоторые из них становятся настоящими событиями, переворачивающими привычное понимание вещей, как не столь давно прошедшая выставка гардероба Петра I (царь открылся миру как щеголь и модник, чьи костюмные решения не погнушался бы заимствовать и Ямамото). Что касается собрания костюма XVIII века, то с Эрмитажем мало кто может конкурировать во всем мире, а вот ар-деко представлено здесь более чем скромно. И можно понять, почему музей откликнулся возможности почтить этот стиль в сотрудничестве со своим другом Назимом Мустафаевым. Его коллекция туфелек и платьев и стала «основным блюдом».

Первое впечатление от всего этого изобилия, обрушивающегося на тебя, — это какой-то праздничный раскардаш. Среди этого великолепия можно потерять голову, в глазах в какой-то момент уже рябит, а платья при всем их разнообразии кажутся одинаковыми. При том, что это предметы роскоши, не имеющие отношения к поточному производству и принадлежавшие очень богатым людям. Они и шились с тем расчетом, что будут надеты на один вечер (не предполагались ни стирка, ни химчистка), туфельки не стоптаны — тоже на раз. Кажется поначалу, что на этой выставке нет рубрикации, но постепенно замечаешь жесткость и структурированность экспозиции. Платья расставлены так, что в начале публика оказывается во власти света (белые платья, палевые, лимонные, желтые…), постепенно краски сгущаются, все темнеет, а в финале всех ждет пространство «нуар» (этакий «сеанс черной магии»). «Драматургически» мы движемся от Света к Тьме, от Дня к Ночи. Это, надо сказать, очень подходит самому ар-деко, которое не признавало акварельности, нюансов и полутонов, любило тотальные смыслы. Эта выставка изумительно работает как обманка: ты, подобно человеку того времени, готов закружиться в вихре красок, утонуть в соблазнах (дивы, джаз и прочие удовольствия), отдаться всему этому «и жизнь жительствует!»… Чтобы в финале оказаться в траурной зоне.

Фото — Евгений Авраменко.

Мощный живописный триптих Генриха Эмзена «Борьба и смерть товарища Эгльгофера», законченный в тот год, когда нацисты (которые зачислят Эмзена в дегенераты) пришли к власти, подводит черту эпохи. Она длилась от одной мировой войны до другой. Глаз различает на стенах цитаты, которые подобраны очень точно и позволяют ощутить иллюзии того времени, обманутые надежды, разрушенные мечты, опустошенность. «В 1920-х люди пили, чтобы забыть. В 1930-х они пили, чтобы не думать о будущем» — Жан Бодрийяр. «Все вы — потерянное поколение» — Эрнест Хемингуэй. «То, что казалось золотым веком, оказалось всего лишь блеском перед новой тьмой» — Жан Кокто.

Поставить зрителя в положение человека той эпохи, которой выставка посвящена, и позволить ощутить свою сопричастность тому времени — это дорогого стоит.

Комментарии (0)