«Володя». Драма по рассказу А. П. Чехова.

Новый Молодежный театр (Нижний Тагил).

Режиссер-постановщик Ярослав Рахманин, художник-постановщик Алексей Лобанов, художник по свету Артур Фазлиев.

Перед спектаклем на входе я получила конверт, в котором лежала программка, а еще — carte postale (открытка) из Биаррица, кажется; в общем, откуда-то из другого мира.

Тизер спектакля.

Фото — архив театра.

В 1897 году Чехов две недели провел в Биаррице. А потом Биарриц оказался в рассказе «Володя» — ужавшись буквально до двух предложений, — как воспоминание Володи о счастье: город, где он был с отцом, две девочки-англичанки, с которыми он бегал по песку, и его внезапное желание восстановить в памяти цвет песка и моря. В спектакле Ярослава Рахманина этот мимолетный эпизод обрастает специально написанным им самим текстом, который служит рамкой ко всей истории. Режиссеру эта рамка нужна, чтобы отстраниться от чеховского рассказа, взглянуть на него издалека и под углом другой культуры.

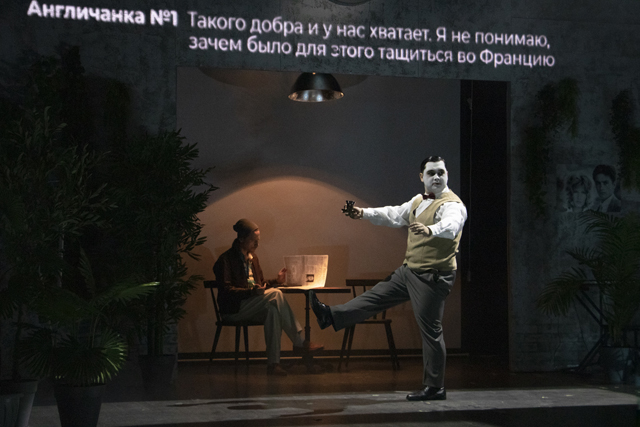

Чехова у режиссера Рахманина читают две англичанки. На берегу моря. На фоне акварельно-прозрачного неба. За завтраком в кафе. Между делом. Наслаждаясь больше кофе с круассаном, чем рассказом. Мы их не видим, мы только слышим их голоса. Зато видим на стене в кафе портрет молодых Алена Делона и Моники Витти, как знак жизни изящной и нежной. Англичанки болтают обо всем на свете на своем английском, иногда переходя на французский, чтобы сделать заказ официанту (субтитры на русском объясняют, о чем они говорят). Там, в Биаррице, летняя веселая публика просматривает газеты, играет в крокет, набеленный официант порхает, вынося чашки с кофе. Можно сказать, жизнь удалась. Как нам кажется из нашего угла, в полном соответствии с мифом, застрявшим в нашем сознании. Но вот движения отдыхающих сбиваются и как будто становятся неодушевленными, жизнь из них уходит. Это англичанки уже начали читать рассказ.

Тизер спектакля.

Фото — архив театра.

Меняется свет, и конструкции на сцене, которые только что наводили на мысль о каком-нибудь романском или готическом соборе (каменные серые стены, витражи, окно-роза) или о террасе кафе (пальмы в горшках), превращаются в среднерусскую усадьбу, а мраморные бюсты — в собственные гипсовые копии. Потом еще временами будет казаться, что мы застряли в зале ожидания. И портрет молодых Алена Делона и Моники Витти теперь уже читается как знак какой-то другой, недостижимой жизни.

Володя в доме, достает пистолет, чтобы его перепрятать. Известно, чем заканчивается у Чехова рассказ: Володя стреляется, не выдерживая пошлости жизни. Тут, конечно, полагается вспомнить чеховское ружье, которое если уж появилось, то в финале непременно выстрелит. Но режиссер не просто желает порадовать зрителя фактом узнавания. Он его дразнит. Слова, которые потом появятся в виде субтитров — реплика Ольги из «Трех сестер» — «Здесь холодно и комары», или чеховское о Ялте — «Этот климат изнашивает человека», — из разряда узнаваемых фраз, ставших расхожими, по которым читатель (не только из Биаррица) узнает писателя Чехова. Ирония здесь не в том, чтобы лукаво подмигнуть читателю или зрителю, ощутившему радость узнавания, а в том, что в основном только эти общие места читатель и помнит.

Володя (Илья Головин) — гимназист, застенчивый и робкий юноша. Он еще совсем по-детски разрубает воздух палкой, как саблей, когда нужно на что-то решиться. И наверняка рубит ею траву где-нибудь в поле или на дороге. Артисту Илье Головину удается играть эту детскость, но вот то, совсем не детское, что заставило Володю сделать выстрел, пока в его работе только подразумевается.

Тизер спектакля.

Фото — архив театра.

Мне вообще кажется, что у Чехова многое, и даже все — про «томление духа», которое перекочевало прямиком из Библии в конец девятнадцатого века, да так и задержалось до века двадцать первого. У Пушкина этого еще и близко нет, у него «русская хандра» — «недуг, подобный аглицкому сплину». Уже у Гончарова в «Обломове» Ольга, выйдя замуж за Штольца, страдает от приступов необъяснимой тоски, но приступ проходит, и все встает на свои места. А вот персонажи Чехова живут в этом отчаянном положении привычно постоянно, еще и пытаются его формулировать. И все маются, оттого что живут не ту жизнь.

Мать Володи, Марья Леонтьевна (Елена Агеева), на даче у родственников своих Шумихиных рассказывает о домике в Крыму, который они будто бы собирались построить с покойным мужем. Этот домик существует в ее голове так подробно (детали тоже придумал и написал режиссер), что увлекшись в рассказе подробностями, она доходит почти до экстаза. Дома же она рассказывает гостям, с каким почтением принимает ее Лили Шумихина, урожденная баронесса Кольб. Иногда при этом сбивается на английский, что, как и титул родственницы-баронессы, означает для нее принадлежность к какому-то воображаемому высшему кругу, который придает ей воображаемое чувство собственной значимости.

Архитектор (Станислав Журков), муж Анны Федоровны, или Нюты, в которую влюблен Володя, — солидный, с окладистой бородой, и вроде бы вполне приземленный человек, — вдруг, распалясь, начинает читать Гесиода, гекзаметром, конечно. Оказывается, и у него есть невероятная и неосуществимая мечта: «Вот бы вернуться в золотые века цивилизации».

Тизер спектакля.

Фото — архив театра.

Только Нюта (Екатерина Прозорова-Лель), кажется, ни о чем не мечтает, а просто получает удовольствие там, где можно его получить. Она и соблазняет Володю — так, от нечего делать, лишь бы не скучать. Зато у Володи случается потрясение. Та самая на миг возникшая в момент близости поэзия уходит, и перед ним оказывается некрасивое лицо Нюты, и тут же являются сожаление и раскаяние. Англичанкам придется дважды перечитать этот фрагмент, чтобы понять, что произошло. Все-таки, непонятно в русской литературе про жизнь плоти. Понятно только про томление духа.

Володя берет пистолет. Подносит к виску. Ко рту. К подбородку. Жмет на курок… Еще раз, еще и еще. Невесть откуда появившийся набеленный официант, тот, что из Биаррица, забирает у него пистолет со словами «это же муляж». И мы не сразу понимаем, что Володя застрелился, и что официант из Биаррица (Евгений Максимов) и его слова про муляж — это последняя отчаянная попытка сознания отменить детскую игру, откатить назад, вернуть все как есть, когда все уже кончено. А дальше Володя, как по писаному, «упал на стол, лицом прямо в рюмки и флаконы». Рахманин решает сцену самоубийства открыто театральным приемом: официант из Биаррица, города, где счастье, мелькает в Володином сознании, прежде чем все погрузится в черноту, успевает выскочить как черт из табакерки. И снова англичанкам приходится перечитывать этот опять непонятный для них эпизод.

Есть еще один персонаж, который сопровождает Володю от начала и до конца. В программке он обозначен как «частый посетитель кафе в городе-курорте Биарриц» (Евгений Новоселов). В самом начале он читает газету за столиком в кафе. Володя не то придумал в своем воображении отца, похожего на этого человека, потому что задержал на нем однажды взгляд, не то действительно сохранил в воспоминаниях образ отца, который стал мерещиться ему повсюду. И продолжает мерещиться до самого конца, когда Володя оказывается в Биаррице, не в том городе, где живут разные люди со своими проблемами, а в том, где вечная дольче вита и живут молодые и прекрасные Ален Делон и Моника Витти.

Тизер спектакля.

Фото — архив театра.

Англичанки дочитывают текст. Одно им остается непонятным: зачем было Нюте соблазнять Володю? «Может, ей не хватало любви?» — задумчиво спрашивает одна из них. Рациональное сознание подсказывает, что у всего должна быть причина. Может, и так, может, и не хватало. А может, и нет. Сплошная смута.

«Не люблю я русские пьесы», — говорит другая.

Комментарии (0)