«Три мушкетера и я».

Сословный театр (Прага).

Режиссер Дмитрий Крымов, художник Петр Вознесенский.

В Сословном театре Праги на сцену можно пройти прямиком с улицы. От служебного входа непарадного фасада на сцену ведет прямая, словно луч, линейная анфилада. В узкой и неожиданно протяженной перспективе из темноты зрительного зала различима городская суета, слышен шум улицы, видны случайные прохожие. По эту сторону того мельтешащего мира — кресла бельэтажа и партера, ярусы лож и театральная сцена. Сюда ведет узкий и, как видно, не каждому заметный проход, лаз, туннель. Кто-то навсегда пройдет мимо, кто-то заметит, но не увлечется, а для кого-то откроется целый мир.

Сцена из спектакля.

Фото — Patrik Borecký.

Дмитрий Крымов поставил в одном из самых крупных пражских театров спектакль, который — редкий случай для режиссера — рассчитан на семейную аудиторию и — совсем нередкий случай — рассказывает историю в истории. «Три мушкетера и я» автобиографичен и универсален одновременно. Недавно изданный «Новый курс» выдает истоки постановки — ее идея зародилась и вызревала давно. И с одной стороны, «Три мушкетера и я» — вынутый из режиссерских тетрадей золотой запас, а с другой — удачный выход на европейскую сцену с беспроигрышным сюжетом.

Большой режиссер занят поиском метакультурного контекста и находит его в материале, у которого нет ни поколенческих, ни национальных границ. Мало сыщется людей в европейском пространстве, не окунувшихся однажды и навсегда в лихой мир мушкетерских приключений и не примерявших на себя отважных героев Дюма, спасающих не только французскую королеву, но просто весь мир. «Три мушкетера» — часть общекультурной, наивной, но спасительной веры в то, что честность — мерило всех вещей, любовь безоглядна, предательство презираемо, лицемеры будут наказаны, трусость — удел робких духом, мстительность — дурной путь, а дружба сквозь года и испытания — великий подарок судьбы.

Я. Бартак (Мальчик), В. Лазорчакова (Бабушка).

Фото — Patrik Borecký.

По анфиладе в сторону сцены и зрительного зала движется Мальчик. С большим ранцем на плечах он идет долго, осторожно, продвигается медленно, осматривается, завязывает шнурки. Сцена темна и ослепительно пуста, и разве что красные огоньки сигарет обнаруживают множество людей где-то в темной глубине. Здесь курят и ждут. Наследники греческого Хора в темных одеждах монтировщиков ждут своего протагониста, этого Мальчика, очередного пришельца, рискнувшего двинуться по пути инициации. А он так же медленно дойдет до авансцены, оглянет зрительный зал, и за его спиной все придет в движение. Кто-то станет классическим крымовским Помрежем (Эва Станиславова), кто-то бросится выносить реквизит, кто-то — просто присматривать и подглядывать, что же будет дальше, а Музыкант (Матиаш Келлер) возьмет в руки виолончель и станет звуком всех перипетий этого спектакля — от мытья полов до моцартовских переливов. Из люков поедут немудреные декорации — парта да унитаз. Театр выстроится словно храм, готовый к принятию своего нового адепта.

Этот длинный, выразительный, без единого произнесенного слова пролог сразу обо всем — об одиночестве посреди оживленной и залитой солнцем улицы, о нащупывании пути, вхождении в святилище, пытливости детского ума, грузе выхолощенных знаний, обещающем приключения неизведанном, об ожидании (театрального) чуда и, наконец, о театре, который всегда рядом и ждет. Спектакль Дмитрия Крымова так и движется дальше в этих разных ментальных и эмоциональных эшелонах, сбивает пафос, на миг отпускает и сразу гасит всякую сентиментальность. Он допускает театральное хулиганство вроде писания в унитаз и абсолютную свободу импровизации во множестве фрагментов, когда табло с английским переводом замирает в позиции «актер/актриса импровизирует».

Сцена из спектакля.

Фото — Patrik Borecký.

Мальчик в исполнении Якуба Бартака (в очередь играет Теодор Слама) из разряда тихих созерцателей и молчаливых фантазеров. Своим родителям он мало интересен. У них вечно много дел и свое представление о том, как делать счастливым мир ребенка. Мама (Маркета Дергелова) увлечена покупками, варит суп, переругивается с Бабушкой. Папа (Филип Каньковский) постоянно говорит по телефону о делах, и хватает его разве на то, чтобы изредка потрепать сына по плечу.

На мягких лапах крадется по сцене милейший пушистый кот, который сам себе на уме: то лужу наделает, за которую будут извиняться его деликатные кукловоды, то сахарную косточку выпросит. Этот котяра, которого хочется взять на руки и почесать за ухом, видит и чувствует все, вхож во все слои спектакля, путается под ногами и нередко огребает — не только лакомый кусок, но и пинок от увлеченных поединком мушкетеров. Для Мальчика он — сквозной персонаж и главный спутник в фантазийных и истинных реальностях, а главный проводник по ним — Бабушка.

В исполнении Вероники Лазорчаковой она из разряда тех, что коня на скаку. Ей как раз есть дело до всего — недосоленного супа, проказливого кота, нерасторопных монтировщиков и скучающего мальчишки, которому она читает «Трех мушкетеров» Дюма. Идейная соратница пострелов всех мастей, она уже немолода и соответственно ворчлива, но в душе и с внуком все так же искрит хулиганством вроде диких скачек на кровати. Книжки из школьного ранца она выстраивает в алтарный постамент — в ход идут французские романы, атласы строения человека и даже «Кама-сутра». От взмаха ее руки зажигаются звезды на заднике. А в финале она, покидая Мальчика, и вовсе лихо скачет на бутафорской лошади в навечно прекрасный мир.

Сцена из спектакля.

Фото — Patrik Borecký.

Петр Вознесенский придумывает пространство-трансформер: декорация складывает или размыкает слои спектакля ровно так же, как поступает Дмитрий Крымов с разными темами своей постановки. Комната Бабушки собирается посреди пустой сцены словно объемный пазл — из люков, с колосников и из кулис выезжают и спускаются панели. Уютная комната со шкафом, кроватью и столом в один момент оказывается точкой сублимации вневременных мечтаний об отважных героях и захватывающих сюжетах, и туда, от своей школьной парты со стопкой вынутых из ранца неинтересных книг, отправляется жующий яблоко Мальчик.

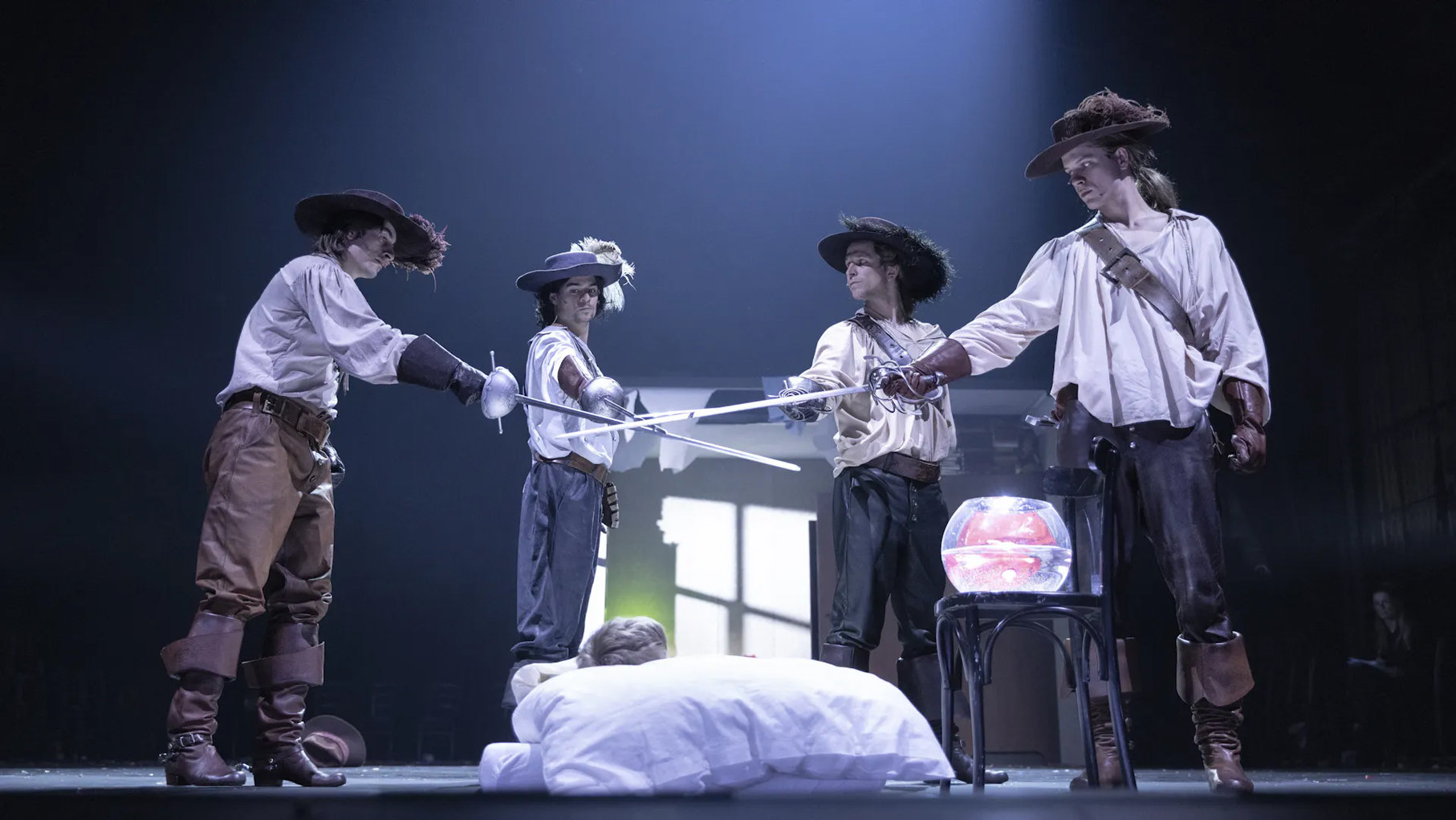

Силой бабушкиного воображения, сбивая литературный слог первоисточника, удалая мушкетерская четверка падает в эту комнату с потолка, вламывается в полном вооружении, со шляпами, шпагами и конями, в лучших традициях крымовских внезапных аттракционов, и сюжет спектакля разворачивается в сторону романа Дюма ровно настолько, чтобы обозначить главное: герои прочитанных книг всегда рядом. Они могут устроить поединок на шпагах с лязгом и грохотом, умереть и через минуту воскреснуть, закурить (и Бабушка поотнимает у всех сигареты), усесться за стол обедать, покормить кота и даже угадать назначение неведомого во времена Людовика XIV унитаза.

Режиссер утрирует, укрупняет брутальные сцены и монологи и отчасти ступает на территорию театрального гиньоля. В его версии Гвардеец (в романе Де Жюссак) и Д’Артаньян размахивают шпагами, но куда ярче проявляются как дуэлянты словесные — их отборная (и цензурная) брань образнее и виртуознее любой матерщины. Миледи бьется с мушкетерами, рвется, кусается, брыкается с экзальтированностью дикой разъяренной фурии, и усмирить ее может только взмах клинка. Ее отрубленная голова катится по сцене, истекает кровью в подставленную обеденную миску. Арамиса рвет в выехавший из лючка унитаз, а Папа, случайно заглянувший в миску, легко принимает версию о сваренном на обед борще.

Сцена из спектакля.

Фото — Patrik Borecký.

Спектакль Дмитрия Крымова удивительным образом передает увлеченное читательское вожделение, превращая его в театральное переживание. Мушкетеры, только что устраивавшие колоритные сценические бои, уморительно гарцевавшие на своих кукольных лошадях, искрометно шутившие и отчаянно ругавшиеся, задали всему спектаклю очень театральный вектор, мгновенно очаровали публику, но утекли в Бабушкин шкаф и оставили публику с воспоминанием о них. Мальчику и зрителям осталось разве что поглядывать в сторону магической комнаты и ждать нового явления героев со страниц романа.

«Три мушкетера и я» — история личная и общая о том, что однажды нащупанный путь интригующе интересен, но и не прост. Мушкетерская тема сродни ярким вспышкам оставшихся на всю жизнь впечатлений: как представить себе все эти драки и убийства? неужели Миледи действительно отрубили голову? Но случившееся с Мальчиком — не про перипетии куртуазной Франции прошлых времен, а о навеки разбуженном голоде познания, для которого книг, музыки и театра всегда будет мало. С капризностью ребенка Мальчик бросит свою роль — обиженно сядет в зрительный зал в отместку за равнодушие отца к его восторженному рассказу о мушкетерах. Но вся труппа — монтировщики, Мама, Папа, Бабушка, кукольники с котом, музыкант с виолончелью — как один встанет в ряд и примется хором уговаривать вернуться на сцену и доиграть спектакль. Театр в театре по-прежнему остается магистральной линией режиссерского почерка Дмитрия Крымова.

Для вернувшегося к роли Мальчика равнодушия не станет меньше: Папа так и не дослушает восторженный пересказ романа. И в день рождения, глядя на разряженных взрослых, придумавших шумное веселье на свой лад — с Рональдом Макдональдом, дурацкими колпачками и конфетти, — Мальчик задует свечку с единственным желанием: чтобы весь этот карикатурный и насквозь фальшивый паноптикум исчез. И останется одна лишь Бабушка, которая в качестве подарка принесет новую книжку.

Сцена из спектакля.

Фото — Patrik Borecký.

«Двадцать тысяч лье под водой» — история не менее колоритная. Крымов и Вознесенский придумывают для нее яркий солнечный диск невозможной красоты, назойливую чайку с ясным приветом в Камергерский, узнаваемый в тумане таинственный остов подлодки, темпераментный танец люминесцирующей неоновыми сполохами стаи знойных рыб. Сперва вместе с Бабушкой, а потом в одиночку Мальчик пускается в новое приключение.

Композиционные синапсы этого прозрачного и стройного спектакля традиционно для театра Дмитрия Крымова выстроены поверх базового каркаса и сверкают бисеринками актерских, режиссерских и постановочных находок. Всегда на подхвате Помреж — подсунутый им текст то жадно перечитывают, то решительно отбрасывают. Музыкант — не только автор звучания спектакля, но и адресат комментариев, и активное действующее лицо, а его смычок на время — ценная мальчишеская шпага. Задник — аналог звездного неба, яркий световой круг на сцене — подобие гладиаторской арены для мушкетерских разборок. Сонм монтировщиков сопереживает, поддерживает, комментирует. Кот и кони — нарочито шутливые заимствования из кукольного театра. Актеры азартны в длинных импровизационных фрагментах. Спектакль Дмитрия Крымова как всегда о щемящем настоящем и неведомом будущем. Предвосхищая грядущие жизненные и книжные сюжеты, звучат Танец рыцарей из прокофьевского балета «Ромео и Джульетта» и переложение покаянной молитвы из «Страстей по Матфею» Баха.

Сцена из спектакля.

Фото — Patrik Borecký.

В финале, утомленный морскими приключениями и вымокший до нитки силой уже собственного воображения, Мальчик уляжется в кровать на авансцене и заснет. А из шкафа тихонько выберутся мушкетеры, поставят в изголовье банку с золотой рыбкой и молча скрестят над спящим мальчишкой шпаги под трогательную колыбельную Карела Крыла, знаковой фигуры чешской протестной авторской песни. Один за всех и все за одного. Так поклянемся же.

А мне вот подумалось, что бабушка здесь именно та самая Бабушка — из спектакля «Все тут» — бывшая красноармейка, поющая романсы и революционные песни, товарищ внука по играм и фантазиям