«На дне». М. Горький.

Александринский театр.

Режиссер Никита Кобелев, сценография и костюмы Наны Абдрашитовой.

Вот дворец, вывернутый наизнанку: фасадом внутрь, с решетками на окнах — то есть, скорее тюрьма, чем дворец. А может, двор-колодец со свалкой мебели прямо посередине, куда пухто свозят румынские столы и югославские кресла, — островок в стиле mid-century modern, производящий очень опрятное впечатление. Аккуратно по стопкам разложены высокие матрасы, ровненько расставлены стулья, и все накрыто светлым полиэтиленом — от влаги и пыли. Небрежность и бедность обозначены условно: горой картонных коробок справа.

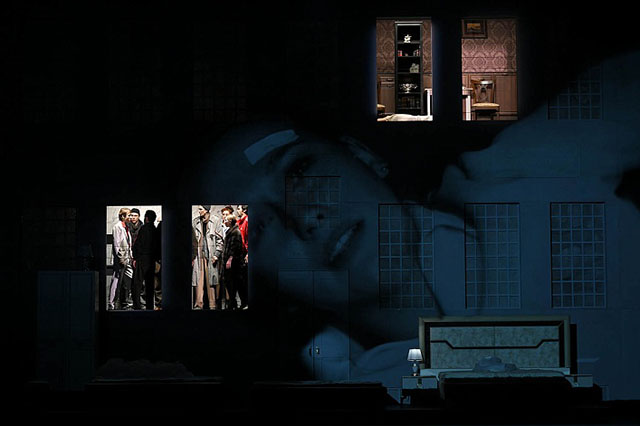

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Отсюда, снизу можно смотреть в окна двухэтажного дворца-тюрьмы, когда поднимаются «ставни». На первом этаже, кажется, кухня, на втором — комнатушка неочевидного назначения с дорогой деревянной мебелью и обоями цвета «пыльная роза». Вся конструкция — три темных стены, декоративно-изящные, как будто макет; а появляющиеся люди — словно бы куколки, лишенные естественности и живости, двигающиеся по заданным траекториям в фиксированных пластических рисунках. Стрекозой летает Настя (Мария Лопатина); иногда переходя на «ковбойский шаг», заведенной игрушкой бегает Барон (Виктор Шуралев); от стены к стене ходит резким шагом угловатый Клещ (Сергей Еликов); и всех действующих лиц «отсчитывает» складыванием-раскладыванием ножичка сидящий на корточках Пепел (Иван Ефремов).

Здесь каждый сам за себя, и в лучшем случае можно остаться незамеченным, а в худшем — сзади пристроится гиперактивный Барон в адидасе. Здесь у каждого — свое переживание, и все они с трудом складываются в единый коллаж. При первых репликах (знакомства для) на стене высвечивается имя говорящего — между светодиодными надписями с самыми знаменитыми репликами из пьесы. Каждый из присутствующих должен самопрезентоваться, чтобы запомниться, чтобы не слиться с массой «сокамерников»; но получаются — только отдельные жалобы, и ощущается — только разобщенность. Все друг другу чужие, даже умирающая Анна (Анна Селедец) со своим супругом Клещом (ему не чужая разве что газонокосилка, которую он не выпускает из длинных нескладных рук). Уставшая, но собранная, она сидит на матрасе, как на островке безопасности, зрительница, наблюдательница, уже не ожидающая помощи и участия. Все случайны, лишни. Ни место, ни положение не могут стать скрепляющим фактором — им может стать только (в широком смысле) любовь. Есть в этом пошлость, складывающаяся из нравоучительства и игры на добрых чувствах. Любовь в спектакле — двух видов, первый из них — отказ от страсти в пользу нежности.

В. Шуралев (Барон).

Фото — архив театра.

Такой любовью занят брутальный Пепел с волевым подбородком, выглядящий инди-рок-музыкантом: в черных джинсах, в черной оверсайз-футболке, в черном матовом бомбере, из-под которого виднеется «рукав» — сложносочиненная татуировка. Он из тех, кого этично было бы назвать «автором насилия», только это все внешнее, «приспособительное», настоящий Пепел — он в поисках ласки, милосердия, и поэтому влюбляется в неиспорченную богатством, пластиково-добрую Наташу (Мария Медведева). Бывшая любовница Василиса (Янина Лакоба), дива с замашками жены бандита, могла бы быть его женской версией, совпадающей по степени грубости партнершей, если бы Пепел не обнаружил в себе резервы сердечности. У такой со стопроцентной вероятностью затерялся в ридикюле пистолет.

Этот же, как у Пепла, вид любви знаком Насте, девушке с неизбывной экзистенциальной тоской. Явившаяся из 90-х, она не расстается с плеером, который проигрывает текст о первой любви в исполнении Николая Мартона. Напряжение от безнадежности делает ее раскоординированной, ровно-спокойной она становится только в минуты уныния. Настя не дура, как называет ее в пьесе Барон, она — потерявшая смысл шарнирная кукла (вероятно, с тяжелой профессией, из которой она, кажется, ушла — переодевание в «домашнее» платье-толстовку — это ритуал прощания со всем вульгарным, блестящим и неуютным). Ее наивность и беззащитность производят комический эффект на коллег, хотя единственное, что ей нужно кроме бывшего возлюбленного-француза, — серьезное отношение, без снисходительности и издевок.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Такую потребность (не только Настину; на самом деле все желают сосредоточенности и учтивости) закрывает пришедший Лука (народный артист России Игорь Волков). Он весь — проявление второго в спектакле вида любви — любви всеобъемлющей и всепрощающей. Блаженненький мужчина без возраста (Волкова нельзя назвать ни стариком, ни даже дедушкой) в градиентной оранжево-желтой толстовке перемещается по сцене семенящими шажками, исчезая так же незаметно, как появляясь. Есть в его поучениях что-то почти фарисейское. И если бы Лука не был иногда неаккуратен в выборе слов, можно было бы заподозрить его в неискренности. Правдоруб и правдолюб — может себе позволить.

С Настей их роднит еще любовь к плеерам. «Imagine», которую включает и переводит Лука для всех собравшихся, становится почти гимном — вместо себя он оставляет песню, которая будет скрепляющим фактором не хуже него.

Соседи, коллеги, «сокамерники» становятся почитателями Луки кто как может, каждый в силу собственных возможностей. Они самозабвенно смотрят на него и собираются в круг, как отряд перед пионервожатым. Преувеличенность восторга «удешевляет» все, им сказанное. Он рассудителен и бескорыстен — вообще говоря, как многие другие, — но отличается от остальных уверенностью и неторопливостью речи, незлобивостью и мягкостью. Рассмотрев Луку более подробно, можно увидеть все-таки и снисходительность, и значительность — таким должен выглядеть мудрец, и этих качеств достаточно, чтобы принять его чуть ли не за бога.

Я. Лакоба (Василиса).

Фото — архив театра.

Но рядом со спокойным мудрецом должны действовать тревожные суетливые «простые» люди. И они действуют: Василиса поколачивает сестру Наташу (и одна из драк оказывается достойной отдельной видеовставки); замышляется убийство «начальника мира», абьюзера Костылева (все-таки затерялся в ридикюле Василисы пистолет, который, правда, не выстрелил); Кривой Зоб и Татарин спорят о матерях и женах…

Ритм спектакля задается «перебором» проблем, убеганием со сцены и вбеганием обратно, опусканием-поднятием новых частей декорации: то гигантская цветущая ветвь, то золотая стена, которая очень похожа на интермедийный занавес. Праздничная, вызывающая чувство рокового несоответствия, впервые она появляется ближе к сцене умирания Анны с предшествующей умиранию «туберкулезной эйфорией»: для жутковатого экстатичного танца обессилевшей больной женщины на сияющем фоне из похожего материала будет сделано ее вечернее платье для загробной жизни — в нем случится триумфальное возвращение под песню «Ashes to Ashes» группы Warpaint, с долгожданной сигаретой в руке. Все умирающие рано или поздно возвращаются в блестящих одеждах — может быть, там такие раздают.

После исчезновения Луки всеми обретается возможность говорить: чуть более взвешенно, чуть более длинными фразами, а потом и монологами. Обретается возможность и слушать: и слушают, в числе прочих исповедь Сатина (Илья Исаев) в духе Гришковца. Очевидно, когда-то жизнелюбивого и полного сил, но вымотанного сейчас.

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Сатин не помнит значений отдельных слов, говорит коротко, пусто, непонятно (так у Максима Горького). Это дало авторам спектакля возможность «ввернуть» в текст несколько сленговых выражений, то есть возможность позаигрывать со зрителем, создать антрепризное там, где его органически быть не может.

Возможность спокойного говорения обретается после коллективной истерики: Костылев все-таки погибает, Наташе все-таки обваривают ноги, все эти несчастья — авторства резкой, деятельной Василисы, роскошная шуба которой все время распахивается от хозяйкиных скоростей. «Нашивкой» на полотне сценического текста выглядит фрагмент из видеодневника покидающей страну Наташи. Эта запись — не логическое продолжение роли, а скорее рождение нового персонажа и первые его мысли: «Можно все».

Полудворец, полутюрьма — место многолюдное. К финалу спектакля уходят, уезжают, умирают несколько человек, и остаются самые незаметные, самые неторопливые и негромкие — одетые уже в элегантные костюмы-двойки, собираются вокруг синтезатора фирмы Yamaha, чтобы спеть «Imagine». Последним погибает (и является, чтобы завершить спектакль, в блестящем пиджаке) Актер (Дмитрий Бутеев), изнуренный отсутствием душеспасительного искусства. Спаслась ли его душа?

Сцена из спектакля.

Фото — архив театра.

Он спускается со сцены и выходит в зрительское фойе в абсолютной тишине, которая — помеха смерти.

Комментарии (0)