«Голиаф».

Московский еврейский театр «Шалом».

Режиссер Саша Золотовицкий, художник Маруся Павлова.

Новый спектакль еврейского театра «Шалом», придуманный и поставленный режиссером Сашей Золотовицким, уже вызвал всеобщую симпатию, такой он человечный, гуманный по содержанию, яркий по форме.

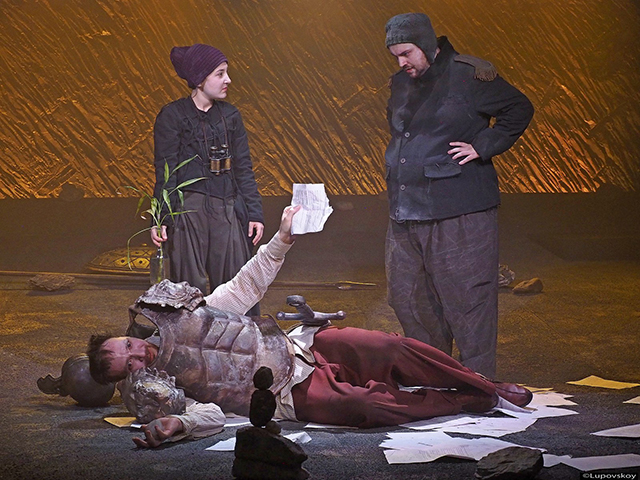

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Известную историю про подвиг маленького Давида, поборовшего огромного великана Голиафа, Саша Золотовицкий перевернул с ног на голову. Какие только мудрецы не толковали этот текст, как только не высчитывали рост Голиафа, количество шагов, которые сделал Давид ему навстречу, расположение войск сражающихся армий филистимлян и израильтян, причину появления Давида на линии противостояния…

Но молодой режиссер взял канонический текст и упростил его до полного лаконизма: «Филистимляне стали на одной горе, израильтяне вышли против них и стали на другой горе; между ними была долина». Долина на маленькой сцене театра не поместилась, ее представили звездным небом на заднике. А войска изобразили живой скульптурной группой, медленно наползающей на сидящего за письменным столом Голиафа. Иван Орлов, который его играет, и вправду высокий, большой человек, в толстой шерстяной кофте, делающей его еще шире.

Постановщик всеми средствами убеждает зрителей, что перед ними — не воин, а мечтатель, поэт, философ. Задумывающийся о бренности мира и хрупкости всего живого. Любящий растения и животных, рыбку в водоеме или зеленый росток в горшке. Комедийная интонация спектакля призвана показать, что вся эта «небиблейская история» рассказывается не вполне всерьез, а понарошку, по-детски пересматривает знакомый сюжет. Просто предположим, что Голиаф вовсе не страшный великан, а напротив — незлобливый добряк, муху не обидит, даже когда его в детстве бабушка просила зарубить курицу для обеда, они с курицей вместе плакали на пеньке, курица, видимо, от страха, а Голиаф от жалости…

В общем пацифист, мечтающий о штабной работе, в то время как его сверстники бредят военными подвигами. Но так складывается жизнь, что именно его, большого и видного, военный капитан решает сделать устрашением для войска Израиля. И вот Голиафа вытаскивают из-за стола, облачают в латы, шлем, поножи, суют в руки меч и копье. И даже выделяют ему щитоносца — обожающего все военное со страстью девятилетнего мальчишки, с трудом поднимающего огромный щит. Капитан успокаивает: надо только выйти перед чужим войском и громко кричать: «Выберите у себя человека, и пусть он сразится со мной. Если он убьет меня, то мы будем вашими рабами, а если я убью его, то вы будете нашими рабами». Израильтяне испугаются и убегут.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Труся и сетуя на судьбу, великан подчиняется обстоятельствам. Куда теперь деваться — даже щитоносец будет его презирать, если он сбежит. И Голиаф каждый день выходит к долине и зычно, все более уверенно, кричит свою мантру. Ему уже стало хорошо жить на вольном воздухе, ночами он смотрит на небо и раздумывает о доле человека.

А потом на противоположной стороне долины появляется другой человек, поменьше. Но похожий — ему тоже явно не хочется воевать, он не стремится к подвигу, но как-то так вышло, и ему приходится раз за разом повторять плохо заученные слова: «Ты идешь против меня с мечом, и копьем, и щитом, а я иду во имя Господа Бога…» И Давид бросает камень…

В общем, да, как-то так вышло, что не стало Голиафа. А что случилось после — не так уж и важно, ведь это же была его история.

Иван Орлов очень хорошо играет свою роль. Он все делает для того, чтобы зрители полюбили Голиафа, такого понятного, не героического и нам близкого. Деликатного и покладистого. Готового подчиняться даже своему щитоносцу, столь уверенному в своей правоте (роль у Александры Ахметзяновой получилась несколько однообразная, но обаятельная). Но коллизия, которая предложена в спектакле, довольно быстро исчерпывается. Интерес к теме поддерживают как интересные визуальные решения, так и музыкальное оформление спектакля, звучание музыки дает дополнительный объем несколько одномерной ситуации.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Особую пронзительность приобретает сюжет за счет включения в спектакль текста произведения недавно погибшего поэта Льва Рубинштейна «Я здесь» — это запись, в которой звучит голос самого автора. «Или представьте себе, что вы в постоянном предчувствии какой-то неведомой катастрофы <…> и уже становятся такими бесконечно далекими и треснутая чашка, и пыльное чучело белки, и стеклянный шарик, и скомканная бумага <…> трещат остатки бедного огня, но ход вещей не может быть нарушен <…> не может быть нарушен, уходим врозь <…> Уходим врозь, не забывай меня.» Этот печальный реквием позволяет задуматься о внутреннем состоянии человека, уходящего в вечность.

Что происходит в душе бедного великана Голиафа, пока он дежурит над долиной, а над ним звучат эти крошащиеся строки? Знает ли он, что спасения нет, и что скоро лежать ему, убитому, на земле бездыханному, или он надеется, что вот-вот отпустят его на свободу — к цветку, рыбке и гальке? Нет ответа. Услышим только, что он не хочет никого убивать, а хочет сидеть и смотреть на раскаленную землю и камни, пить воду из родника, но ему придется лежать тут обезглавленному, потому что его Бог послал его умирать в эту долину, а Бог Давида послал его убить Голиафа. И что тут уже поделаешь?

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

А ведь тут начинается самое интересное. Но спектакль уже закончился.

Комментарии (0)