«Мастер и Маргарита».

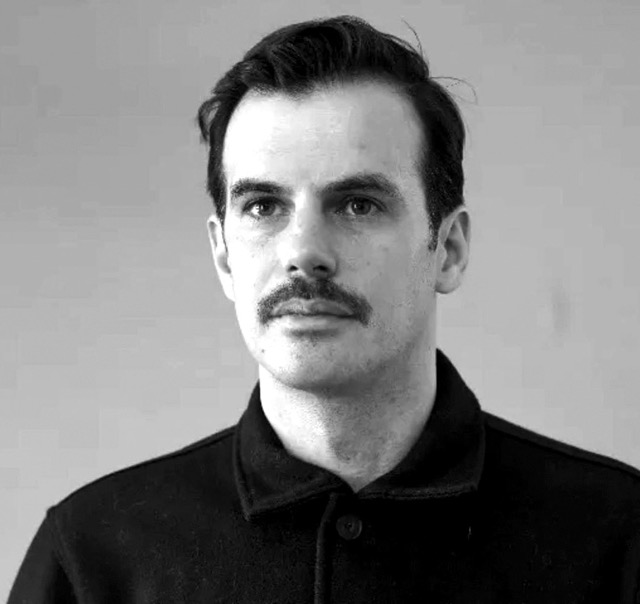

Режиссер Михаил Локшин. 2024 г.

«Мастер и Маргарита» Михаила Локшина не похож ни на одну из прежде существовавших экранизаций. Это настоящий блокбастер, вполне высокобюджетный и вполне зрительский, но при этом — авторский. Локшин не боится приемов жанрового кино и именно поэтому не становится их заложником. А еще, кажется, никогда со времен самого Булгакова над «Мастером и Маргаритой» с такой очевидностью не нависал топор цензуры. Но дело даже не в этом.

Роман наконец дождался своего режиссера. До сих пор булгаковский текст не получал на экране настолько полного и многослойного воплощения. Добиться успеха актерских работ — только полдела: выдающиеся артисты играли и у Владимира Бортко, и у Александра Петровича, например. А вот внутренняя драматургия романа — это, как показывает история, для кино даже не сложность, а настоящий трехглавый дракон. И, видимо, никому до Локшина с ним справиться не удалось — потому что впервые «Мастера и Маргариту» действительно интересно смотреть.

В значительной степени успех фильма предопределен оригинальным взглядом на сюжет и выдающимся сценарием. Его автор, Роман Кантор, обращает внимание на то, что, кажется, до сих пор еще не привлекало внимания создателей экранизаций, — не только на сюжет, но и на прорехи в нем. На то, что роман, вообще-то говоря, странно устроен. Во-первых, это действительно модернистский текст, где внутренний мир героя — важнее экстерьера реальности, где время движется нелинейно и всякий рассказчик — ненадежный. Во-вторых, уже не сам Булгаков собрал его воедино, поэтому внутренние связи в романе особенно пластичны. Сценарист понял, что композиция «Мастера и Маргариты» — это лабиринт: при переводе на язык другого искусства рисунок его дорожек можно только разрушить и построить заново. Здесь полно нововведений, переделок и купюр, а между тем фильм производит впечатление невероятной близости к тексту. В каком-то смысле так оно и есть: Кантор и Локшин любовно перемешивают фантастическое количество булгаковских микротем, деталей, намеков — и рассказывают совершенно другую, свою историю.

«Мастер и Маргарита» — это кино не только о любви, творчестве и проклятых вопросах, но и о России. Булгаковский сюжет обрел в этой версии новое измерение, но политическим его не назвать — Локшин и Кантор просто не стали игнорировать обстоятельства эпохи. В первых редакциях романа указывалось конкретное время действия: сначала 1943-й, а потом 1945 год, — вот только никакой документалистики на этой почве не рождается, да и не могло родиться. Для Булгакова это Москва недалекого и довольно мрачного будущего: Москва, где всюду стройка, старые дома исчезают с лица города, зато уже воздвигнут Дворец Советов; где царствуют красные звезды и гигантомания. Локшину не нужны чекисты и лицо Сталина, чтобы отразить дух времени: он и так в воздухе, в ядовитом дурмане страха, в депрессии Маргариты (Юлия Снигирь), в молчаливом отвращении, с которым Мастер (Евгений Цыганов) смотрит на первомайскую демонстрацию.

При этом фабула, какой ее выстраивают сценарист и режиссер, не просто реалистична — она вызывающе реалистична. Отправная точка — день, когда Мастер, известный драматург (в прошлом — историк), приходит в театр на репетицию спектакля «Пилат» по собственной пьесе и узнает, что сверху пришло распоряжение приостановить выпуск. Спустя несколько часов ему неожиданно устраивают разнос в Союзе писателей, и для Мастера это на самом-то деле конец, хоть он и реагирует устало и отрешенно. Нет никакого смысла устраивать сцен — к тому же по-настоящему его удивляет, кажется, только предательство собственного редактора, Берлиоза: тот сразу же начинает каяться перед руководством в том, что допустил к печати «политически вредную» пьесу. В тот же вечер Мастер знакомится с иностранцем, который представляется как профессор Воланд, а на следующий день — с Маргаритой. Он принимается писать новый текст, в котором косвенно развивается тема запрещенной пьесы, появляется Воланд, а также события из жизни самого автора: роман, который пишет герой фильма, — это и есть «Мастер и Маргарита». А потом — все логично — информация об «антисоветском» романе доходит до НКВД, и вот Мастера уже арестовывают, чтобы в итоге отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Все это делается, в частности, для того, чтобы превратить Мастера в убедительного главного героя. У Булгакова его положение неоднозначно: Мастер скорее претерпевает воздействие внешних сил, чем действует сам. В первоисточнике он ни работу в музее, ни историю в принципе бросать не собирался, пока вдруг не выиграл чудесным образом 100 тысяч в лотерее (не с легкой ли руки нечистой силы?). Только тогда он снял те самые комнаты на Арбате и принялся писать. Более того, по Булгакову, и труд свой он показал издателям самостоятельно — тоже по каким-то мистическим, трудно объяснимым причинам. У Локшина же Мастер наделен последовательным и психологически оправданным внутренним развитием, и сюжет фильма движется по мере того, как он пишет роман. Поэтому вплоть до финала именно Мастер остается на первом плане действия. И только начиная со сцены преображения и бала у Воланда на это место приходит Маргарита, чья фигура в фильме, кстати, тоже обретает совершенно другой вес. Маргарита Снигирь — сильная, яркая героиня, человек с задушенным криком в горле и отчаянием в глазах. Ее единственный шанс не сойти с ума — улететь в тот удивительный мир, куда ее может перенести только Мастер, в мир, где возможно все.

Вот только чтобы разглядеть всю нарочитую линейность в строении фабулы, нужно совершить некое мыслительное усилие, а лучше — посмотреть фильм еще раз. Потому что по существу кино совершенно о другом и вся игра в реализм Локшину нужна только для того, чтобы ее из раза в раз обнулять. Фильм от начала до конца построен на конфликте реального и мнимого, действительного и фантастического. Именно это читается в первую очередь — и, конечно, восхитительно сбивает с толку: остранение в действии.

Что, собственно, происходит на экране? Находимся ли мы внутри романа, который пишет Мастер? Или все это — на самом деле? Локшин намеренно стирает границу между действительностью и искусством. Нет абсолютно никаких визуальных различий между сценами условно реальными и условно романными, придуманными Мастером: так, специфическая цветокоррекция, которая придает реалистичной картинке стилизованный вид, не меняется на протяжении всего фильма. Иначе выстроено изображение только в сценах, посвященных Понтию Пилату (Клас Банг) и Иешуа Га-Ноцри (Аарон Водобоз), — но они и вовсе смотрятся как историческое кино.

Проблема в том, что и сама реальность локшинской Москвы стала слишком похожа на «бал мертвых». Источником фантасмагорического служит, конечно, образ города-фантома, заново придуманный и нарисованный целой командой художников. Здесь явно прослеживаются контуры футуристического Метрополиса из одноименного фильма Фрица Ланга (1927) — вот только краски антиутопии стали куда мрачнее: спустя сто лет уже ясно, что попытки радикальным образом пересоздать мир и человека к добру никогда не приводят. Неудивительно, что в этой Москве появился и дьявол собственной персоной — они друг другу подходят. Но нечисти хватает и среди ее вполне реальных обитателей: взять хотя бы Латунского (Дмитрий Лысенков) с его психопатическим видом и сползающими нотками в высоком голосе. А чего стоит метрдотель из «Грибоедова» (Аркадий Коваль), словно сбежавший из «Кабинета доктора Калигари», или Любовь Бенгальская — то есть переодетый под травести артист Бенгальский (Игорь Верник) из ура-патриотического спектакля «Вперед, к будущему».

Между тем образы свиты Воланда выглядят предельно осязаемыми, а на таком фоне — даже не слишком нереалистичными (хотя они-то уж точно родом из романа Мастера). И мрачный тип Азазелло (Алексей Розин), и истерический клоун Коровьев (Юрий Колокольников) легко могли бы оказаться гостями вечеринки Степы Лиходеева (Марат Башаров) — хотя, может, и не в таком утрированном виде. Что и говорить о Гелле (Полина Ауг), которая и так прекрасно себя чувствует в составе того самого «Вперед, к будущему».

Но главное — Локшин и Кантор до невозможности запутывают сюжет повторами, репризами и флешбэками. Одна только сцена разговора Воланда с Берлиозом и Бездомным на Патриарших прокручивается трижды, причем на разные лады. Чтобы хоть приблизительно понять, где речь идет о реальных событиях, а где происходящее — это сцена из романа или просто проекция сознания Мастера (или Бездомного, или Маргариты), нужно посмотреть фильм не раз, попутно записывая порядок сцен.

Не то чтобы эти попытки совершенно бессмысленны. Например, явно придумана Мастером вся огромная сцена в Варьете — хотя в версии Локшина это и не Варьете никакое, а один из главных московских театров. Определенно сценой из романа Мастера является бал Воланда, да и трамвай Берлиозу голову не отрезал. О подлинной судьбе Берлиоза, кстати, мы узнаем только из вскользь брошенной на балу у Степы Лиходеева реплики: на вопрос Мастера «где Берлиоз?» хозяин вечера отвечает, что тот на кладбище Монмартр, ведь речь идет о Гекторе Берлиозе, конечно? Потому что других он не знает. Берлиоза Мастер точно не выдумал — как и рассказ Алоизия (Александр Яценко) о том, что люди на киностудии пропадают каждый день. Нетрудно догадаться, таким образом, о смысле лиходеевской фигуры умолчания: Берлиоза репрессировали.

И все же на многие вопросы фильм не дает ответов: некоторые сюжетные нити просто разорваны. Например, откуда все-таки родом Бездомный — пациент клиники Стравинского — из романа Мастера или из действительности? Расслоение экранной реальности, кажется, достигает своего апогея, когда в финале реальный Мастер и Мастер из романа (он ведь пишет и о самом себе, не будем забывать) одновременно оказываются в клинике и автор буквально наблюдает за собой-героем со стороны.

Больше всего в смысле строения композиции «Мастер и Маргарита» напоминает, как ни странно, «Аннетт» Леоса Каракса (2021). Сюжет фильма настолько запутан, что воспринимать его с опорой на какие бы то ни было общеизвестные нарративные или жанровые паттерны вообще невозможно: и ровно так же невозможно хоть сколько-нибудь убедительно ответить на вопрос, о чем была вся эта ослепительная и полная горечи красота. Пугающий и прекрасный мир фильма Каракса изначально заявлен как непознаваемый — нечто похожее выстраивает и Локшин, хотя и с совершенно другим замыслом. И, кстати, как и у Каракса, в «Мастере и Маргарите» чем-то вроде попутного ветра, который увлекает зрителя вперед, в путешествие по нужном курсу, становится именно музыка (композитор Анна Друбич). Здесь есть несколько тем, которые сменяют друг друга и постепенно развиваются — особенно это заметно на примере, условно говоря, темы любви: печальной и при этом страстной фортепианной мелодии, в одном звучании которой уже чувствуется неотвратимое приближение какой-то страшной силы.

Впрочем, в «Мастере и Маргарите» есть герой, который точно определил своим присутствием всю структуру высказывания. Тьма сгустилась над городом настолько, что кое-что действительно фантастическое случилось даже в самом что ни на есть реальном плане фильма. «Это могло бы быть неплохим сюжетом для рассказа: дьявол, в которого никто не верит, решает лично посетить Москву», — говорит Мастер при первой встрече с Воландом. У Булгакова писатель сталкивается с помутнением рассудка, у Локшина — нисколько. Он начинает и заканчивает роман в здравом уме, вот только благодаря кому? Именно Воланд говорит ему: «Пишите, чтобы вас не печатали, а перепечатывали». И именно благодаря Воланду в фильме так тесно сплетаются реальное и мнимое: потому что дьявол посетил Москву на самом деле.

Неслучайно одно из первых, не утвержденных впоследствии названий фильма Локшина — «Воланд». Неслучайно и то, что экспансивная фигура Аугуста Диля словно невольно закручивает вокруг себя и сюжет, и зрительское внимание. Цыганов играет Мастера отчасти сдержанным, отчасти просто чудовищно уставшим от вранья человеком; Маргарита Снигирь, безусловно, оживает на глазах, но страх все равно гнетет ее, и она не может проявить вовне всей бурлящей в ней энергии; и даже Бездомный — несущийся с иконой и свечой или бьющий морду метрдотелю в «Грибоедове» — все-таки до смерти напуган. Воланд — самое живое, самое страстное лицо из всех присутствующих: у него горит огонь в глазах, и ему чудовищно интересно, что будет дальше, в новом акте этой человеческой комедии. И, конечно, рассказы про наблюдение за москвичами — чистый блеф: на самом деле его интересует только Мастер. Потому что он действительно гений и Воланд не может позволить ему сгинуть в небытии.

Без участия Воланда происходит, похоже, только одно: встреча Мастера и Маргариты. Мастер в этот день едва не попадает под колеса первомайской демонстрации (кажется, невольно), а Маргарита думает о самоубийстве — но все-таки чудо в этом мире существует. Воланд подал Мастеру идею, а Маргарита — желание писать. Хаосу кровожадного века, по Локшину, могут противостоять только две вещи, только два сущностных проявления человеческого — любовь и искусство. Ни то, ни другое Воланду создать и испытать не под силу, поэтому его и беспокоит Мастер.

Именно Воланд увлекает Мастера на вечеринку Степы Лиходеева — не для того ли, чтобы та потом послужила прототипом бала Сатаны в романе? Именно Воланд подсказывает сжечь роман, когда в квартиру Мастера начинает ломиться НКВД (рукописи ведь не горят — ему ли не знать). Воланд у Локшина вовсе не идеализирован, наоборот: к человеческой жизни он абсолютно безжалостен. Окончательно это становится понятно, когда он приходит к измученному Мастеру в камеру — и говорит, чтобы тот все равно закончил роман.

Цыганов здесь, кажется, впервые позволяет герою не слишком владеть собой — Мастер затравлен, он сходит с ума от переживаний за Маргариту, он ненавидит себя, ненавидит роман. Все это выражается в одной только странной, горькой улыбке, которая перекашивает лицо писателя, когда он вглядывается в Воланда, чтобы, вместо ответа, повторить вопрос, заданный накануне ареста. «Кто вы?» — спрашивает он по-немецки, а затем, уже тише, по-русски — он, конечно, уже знает правду, и к чему притворяться, что есть языки, которых Воланд не понимает. И следующая сцена — может быть, самая пронзительная в фильме — начинается со слов вошедшего в ту же секунду барона Майгеля (Алексей Гуськов): «я часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо». И если оценки эмоциональных акцентов — вопрос субъективный, то не признать блестящего монтажного решения — этой невзначай произнесенной не тем героем реплики — невозможно.

В следующие несколько секунд Мастер отказывается от сделки со следствием, если это можно так назвать. Есть что-то ужасающе реалистичное в словах Майгеля: «…в руководстве страны есть люди, которые крайне пристально следят за вашим творчеством — там наверху любят, когда гладят против шерсти». И ведь это парафраз только что сказанного Воландом «ваш роман прочли». У Булгакова под этим подразумевается «его прочел Иешуа». Но может ли Иешуа прочесть роман в реальности фильма, если он ни разу не появляется вне сцен разговора с Понтием Пилатом? Похоже, в этой версии Иешуа так и погиб на кресте две тысячи лет назад — и не для того ли Мастер пишет роман, чтобы осмыслить момент фатальной ошибки, момент, когда история человечества пошла не в ту сторону. А значит, некому кроме Воланда прочесть «Мастера и Маргариту» и неоткуда больше ждать помощи.

Вот только Майгель неслучайно повторяет фразу на другой манер: у дьявола, видимо, появился земной конкурент. Сталин ведь, как известно, читал абсолютно все, в чудовищных объемах и с чудовищной скоростью — так что это очень похоже на правду. Но для Мастера все уже изменилось: в эти несколько секунд он решил, что закончит роман. Если вся жизнь Маргариты — действительно в его книге, а он сам весь последний год беседовал с дьяволом, стоит ли продолжать принимать участие в этом пошлом маскараде и с покаянием выходить из тюрьмы, чтобы писать «правильную» литературу? Мастер тут же осознает, что ему все это было предначертано с того самого момента, как он взялся за роман. С того самого дня, когда он встретил Маргариту. Стоит ли великих жертв искусство — вопрос. А вот любовь действительно стоит. Поэтому между жалким подобием дьявола и дьяволом настоящим Мастер выбирает второе.

И даже в психиатрической больнице, даже после электрошоковой терапии и тяжелых препаратов он все равно будет писать. Он проходит испытание и, наконец, в ту самую лунную ночь, когда Маргарита отправляется на бал, заканчивает роман одной фразой: «свободен» — и адресована она не Пилату, как у Булгакова, а самому писателю. Он победил страх, который поработил всех вокруг. Он действительно свободен — и теперь, когда его роль сыграна, ему остается только прыгнуть в роман, чтобы навсегда соединиться с Маргаритой.

А дальше начинается почти revenge movie. В фильме действительно есть пространство и для мести, и даже для катарсиса: у Локшина реальность в конце концов взрывается. С каким-то горьким торжеством режиссер рвет ее на куски — ту самую реальность, которая угнетает в человеке человека, которая заставлять молчать, задыхаться от страха и давить в себе ненависть. И происходит это внутри романа Мастера — потому что там может произойти все что угодно. И вся любовь и вся ярость вырываются на свободу, когда над городом-фантомом летит Маргарита — Маргарита-ведьма, Маргарита, которой больше ничего не страшно: и с упоением срывает отвратительные афиши, и громит квартиру Латунского, и хохочет, как никогда в жизни. И оглушительно эмоциональная, пронзительная музыка как будто бы заставляет и Маргариту, и камеру лететь еще быстрее.

И ровно так же камера будет кружить по залу, где проходит бал Воланда: бескрайнее море чудовищ, кровавый кошмар, который тянется веками. Но главное испытание пройдет за пределами этих невероятной красоты сцен: Маргарита должна найти в себе силы не умолять Воланда вернуть Мастера. Это тоже победа над страхом, и Маргарите она удается.

Дьявол посетил Москву, чтобы найти там не двух праведников, конечно, но двух свободных людей, которые еще чего-то заслуживают. Он недвусмысленно подталкивает Мастера к тому, чтобы тот в каком-то смысле стал вторым Иешуа и принял страдание. Это плата за спасение любимой — с одной стороны; это плата за то, чтобы остаться собой, — с другой. И только пока человек способен на подобную жертву, мир имеет право на существование.

Ненавистный город пылает. Свита Воланда покидает Москву, Мастер и Маргарита отправляются туда, где они всегда мечтали оказаться. А тем временем где-то в параллельной реальности по платью другой Маргариты ползет луч утреннего солнца. Она умирает, и ее последние мысли — слова из романа Мастера: «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе никогда не давали в жизни, — тишиной».

Действительность и фантастика в фильме наконец сплетаются настолько тесно, что их не разделить. И кажется, все дело в том, что чудовищно расслаивается сама историческая реальность, в которой живут Мастер и Маргарита. Речь не об эпохе, какой она была на самом деле. Речь об исторической травме, которую несет в своей генетической памяти, видимо, каждый из нас. А воспоминанию о травме — реальному ли или пришедшему откуда-то из прапамяти — свойственно модифицироваться и преображаться, со временем обретая архетипический статус. Так что ощущение обжигающей актуальности всего, что происходит в фильме, ощущение какого-то чудовищного узнавания — вовсе не фантомные боли. Просто эта боль всегда была с нами, а Локшин, как часто случается с художниками, почувствовал, куда дует ветер.

Наконец все возвращается на круги своя, и уже где-то за пределами пространства и времени Воланд открывает горящую в его руках книгу — роман, который оказался сильнее страха, отчаяния, карательной психиатрии, жестокости, обстоятельств. Роман о любви, роман о чуде. Роман о человеческой жизни.

Март 2024 г.

Комментарии (0)