Ц. Кюи. «Сын мандарина». И. Стравинский. «Соловей». Большой театр. Дирижер Алексей

Верещагин, режиссер Алексей Франдетти, сценограф Виктор Антонов

Самыми интересными оперными проектами сезона 2023/24 в Большом обещали стать совместные постановки с другими московскими театрами, в нынешней ситуации заменившие копродукции с зарубежными оперными домами, к которым за прошлое десятилетие мы успели привыкнуть. «Снегурочка», которую Большой выпустил вместе с Малым театром, получилась спектаклем достаточно спорным — сосед по Театральной площади доминировал, царствовала драма, низведя музыку до уровня служанки. Совсем иначе получилось с проектом, выпущенным на Камерной сцене (в которую превратился некогда независимый театр имени Б. А. Покровского) — там теперь в один вечер показывают одноактную оперу Цезаря Кюи «Сын мандарина» и оперу-сказку в трех действиях Игоря Стравинского «Соловей». Эта премьера вышла очень удачной.

Спектакли объединила псевдокитайская тематика, присутствующая в сюжете, и сценография, которой занимался главный художник Центрального театра кукол имени Сергея Образцова Виктор Антонов. Также в обоих спектаклях принимают участие актеры-кукольники из этого театра. Две одноактные оперы не равнозначны по музыкальному материалу — первая из-за разговорных диалогов и сюжета из жизни простых людей близка к водевилю и капустнику и исполняется нечасто, вторая же, будучи завсегдатаем лучших оперных фестивалей, претендует на звание шедевра мирового музыкального театра. «Сын мандарина» в Большом театре ставился только до революции — зато дважды и в теноровой партии Мури выходил сам Леонид Собинов. А в 1998 году в Театре под руководством Покровского, когда труппа только переехала из подвала у станции метро «Сокол» в помпезное здание на Никольской улице, Михаил Кисляров поставил оперу Кюи как «Анахронический апокриф» из жизни «Могучей кучки», воссоздав атмосферу семейного спектакля, каким и был в первом сценическом воплощении 1859 года «Сын мандарина». Тогда в спектакле принимали участие члены художественной группы, которую так лестно определил Владимир Стасов, их друзья и родственники — Мандарином стал Модест Мусоргский, а партию дочери трактирщика исполнила Мальвина Кюи. «Соловей» же Стравинского, широко известный в мире, в Большом сейчас спели в первый раз — но явно опирались на зарубежный опыт, где существует традиция использования кукол для постановки этой оперы. Так возникла мысль о совместном с Театром имени Образцова проекте.

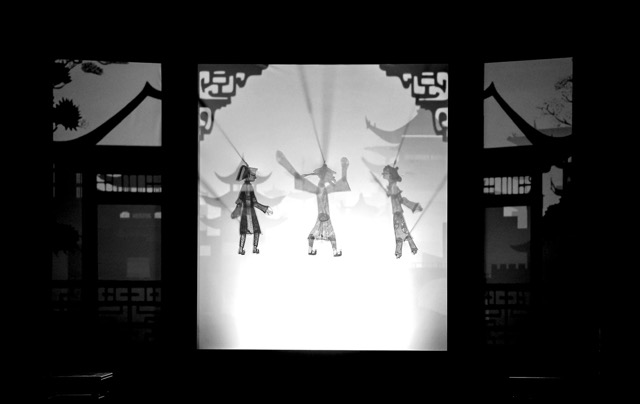

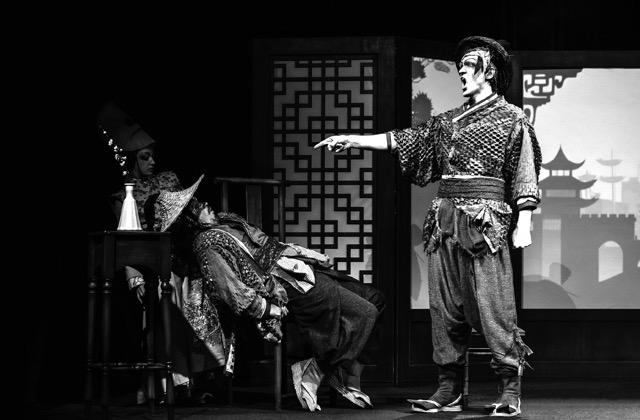

«Китайская» опера Кюи дошла до нашего времени в руинированном виде — оказалась утеряна партитура с оркестровкой Балакирева, катастрофически устарели тексты разговорных диалогов. Режиссер привлек к работе завлита Камерной сцены Кей Бабурину, которая сочинила новое либретто. Вырезать совсем разговорную часть не представлялось возможным, так как композитор Кюи ориентировался на жанр opéra-comique, основанный на сочетании музыкальных номеров и разговорных диалогов. Новую оркестровку заказали профессору Московской консерватории, композитору Валерию Кикте. Франдетти придумал ход, помогающий ему скрепить между собой разнесенные во времени оперы. Он усадил аутентично наряженного художницей по костюмам Викторией Севрюковой китайского императора со свитой — персонажей оперы «Соловей» — в первые ряды партера, сделав его почетным зрителем разыгрываемой скоморохами из России оперы «Сын мандарина». Для крошечного партера Камерной сцены — значимая потеря на билетах, но игра стоила свеч. Оперу Кюи даже в улучшенном и осовремененном виде от неминуемого провала (большинство опер композитора не имело успеха ни при его жизни, ни после) могло спасти только чудо, и оно случилось. Театр теней в его самом передовом варианте, предложенный в «Сыне мандарина» Антоновым, в течение долгого часа переводил грубоватый слог Кюи в хрупкую визуальную поэзию. Пока дочка трактирщика Йеди (неузнаваемая в гриме Тамара Касумова) разбиралась с претендентами на свою руку — романтичным бедняком Мури (Игорь Янулайтис), что в финале окажется сыном богатого мандарина, и навязываемым ей женихом — туповатым слугой Зай-Сангом (Александр Колесников), а мандарин жаловался на горькую судьбину, разлучившую его с любимой женой и сыном, на роскошной ширме возникали величавые образы императора, пагоды, леса, дворца. На эти черно-белые панно художники наложили еще один слой изображений с движущимися, как в мультипликации, картинками. В небольших световых кружочках, напоминающих витражные розетки, трогательно дергались подвешенные к пустоте прозрачные цветные фигурки, которые, как персонажи знаменитых картин Марка Шагала, будто отправились на прогулку по небу. Кукловодов, держащих шарнирные фигурки на палочках, скрыли от глаза умелые руки художника по свету Ивана Виноградова. В итоге по замыслу режиссера вышло, что простодушные скоморохи, потешно отыгрывающие на авансцене нелепейший сюжет и поющие (иногда встав на табуретку) невыносимой скучности арии, заготовили для китайского императора сюрприз в виде высокотехнологичного кукольного театра made in Russia. Когда вместе с артистами оперы на поклоны выходили актеры-кукольники — можно было испытать нечастое чувство гордости за наш театр. А среди оперных артистов выделился харизматичный Герман Юкавский в роли Мандарина — в постановке Кислярова 1998 года он пел Трактирщика-Мусоргского.

Во втором акте император из зрительного зала отправился играть самого себя в опере «Соловей». Действие спектакля развивалось одновременно на нескольких планах — на сцене находились певцы, стоящие как музейные экспонаты, подвижные паркетные куклы и куклы-объекты. Когда Рыбак, например, пел в кулисе, по импровизированной водной глади двигалась изящная лодочка с рыбаком-куклой, а когда певец вышел на авансцену, то он сам вынес ведро для кукольной лодочки. Таким замысловатым образом был решен конфликт интересов оперного и кукольных театров (ведь в кукольном театре все внимание зрителя сосредоточено на кукле, а в опере — на вокалисте). Участники постановки научились взаимодействовать с куклами. Так, артистка, исполняющая роль Соловья, во время пения держала в руках куклу-объект, как бы представляя ее. Красота ее голоса (Гузель Шарипова) надменно конкурировала с прелестью оперения соловья-куклы. Самоесложное сценографическое решение касалось пред-ставления на сцене Смерти. В первый ее «подход» к Императору на сцене появлялась голова, а во втором — увеличенная проекция (точная работа Ильи Старилова) головы в сопровождений двух ростовых кукол в виде ладоней с движущимися костлявыми пальцами. В «Соловье», так же как и в «Сыне мандарина», смешались две эстетики — черно-белая и цветная. Смерть своим появлением в белесых нарядах и масках буквально выбеливала яркий мир Императора, а Соловей своим пением отогревал замерших в зимних пейзажах людей и вдувал в образы цвет и свет.

Композиторы обеих опер увлеченно исследовали Восток, в частности Китай, в рамках той научной парадигмы, которая господствовала в их время. Кюи и его либреттист Виктор Крылов живописали Китай как страну экзотичных церемоний с экзотичными инструментами вроде многочисленных ударных и арфы, Стравинский тоже злоупотреблял ударными, но в более умеренном ключе, компенсируя яростные шумы небесными трелями Соловья. Акцент на визуальном искусстве, который определяет данное постановочное решение, помогает взглянуть на Китай, выйдя за рамки презрительно-умилительного ориентализма. Стравинский в начале XX века (он писал оперу 6 лет, с 1908 по 1914 год) подмечает энигматичность китайской культуры и смело фиксирует состояние зачарованного наблюдателя. А разницу подходов двух композиторов, продиктованную временем создания опер, очень точно передает музыкальный руководитель постановки Алексей Верещагин.

«Поворот на восток», что вынужденно совершает наш театр, особенно заметен в гастрольных планах — и наши труппы все чаще едут в Поднебесную, и в Россию приезжают разнообразные китайские коллективы. Отражается он и в репертуаре — так, в начале сезона в Казани вышел балет «Иакинф» Резеды Ахияровой, посвященный жизни первого русского синолога Никиты Бичурина, а середина сезона отмечена вот этой двойной премьерой. Насколько плодотворной окажется эта тенденция далее — посмотрим. Пока что мы получили самую успешную оперную премьеру сезона в Большом.

Февраль 2024 г.

Комментарии (0)