М. Цветаева. «Повесть о Сонечке». Театр им. Евг. Вахтангова.

Сценическая версия и постановка Владислава Наставшева, сценография Владислава Наставшева и Валерии Барсуковой

Где же, как не в Театре Вахтангова, должна была появиться в репертуаре «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой! Именно возле вахтанговцев она «сердечно кормилась», по ее словам, в лютые зимы «военного коммунизма», в самые черные годы Гражданской войны — в 1918–1919. Тогда в голодной Москве расцвели не только студии, несколькими из которых руководил пламенно-неугасимый и пожираемый болезнью Евгений Вахтангов, но и феномен тайного цветаевского театра, воплощенного и в ее поэтических пьесах, так и не поставленных при ее жизни, и в самом сюжете ее «театрального романа», описанного ею много лет спустя в эмиграции.

Именно этот текст, «Повесть о Сонечке», и взят режиссером Владиславом Наставшевым для постановки на камерной Новой сцене театра. Созданная на Атлантическом побережье Франции летом 1937 года, когда половины главных героев нет в живых, а след самой Марины давно простыл на московских улицах, повесть описывает уже ставшую мифологической «чумную» Москву и названа по имени любимой цветаевской подруги, актрисы Софьи Голлидэй. Узнав быстро вспыхнувшую славу в Москве в те самые чумные и зыбкие времена, Голлидэй затем вела горькое существование в провинции, где была как затерянный бриллиант.

Цветаева в повести, во-первых, размышляет о природе дарования — актерского и женского, об особенностях личности, которые складываются в уникальный тип таланта, не своевременного и не применимого ни у первых столичных режиссеров, ни в провинциальных театрах. Во-вторых — об идеальной, как бывает в воображении, встрече поэта и музы, между которыми случилось мгновенное узнавание и краткое слияние душ. В-третьих, это портрет времени — тотального крушения прежнего мира, кромешного кровавого фона — братоубийств, самоубийств, безнадежности и голода, на фоне которого живут такие молодые, полные чувств, идей и талантов герои. И в-четвертых, важнейшая тема повести — о жизни, смерти и проницаемой завесе между ними, о памяти и слове как способе преодоления смерти. В повести, названной женским именем, героинь всего две — Цветаева и Сонечка, но много мужских персонажей, так же реальных: Павлик (Антокольский), Юрочка (Завадский), Володя (Алексеев), Евгений Богратионович (Вахтангов), Вахтанг Леванович (Мчеделов), Алексей Александрович (Стахович), Юра (Серов), и это не считая персонажей Сонечкиных рассказов, например, и прочих.

Эта архитектура смыслов сложна для сценического воплощения, к тому же в повести почти нет действия: вот эти люди пришли в дом и в жизнь поэта, а вот исчезли, и дом исчез, и страна. Что делали между этими двумя точками? Как говорит в одном эпизоде Павлик, «это называется сидеть в облаках и править миром». Внешняя бездейственность сопротивляется переложению на театральный язык, сама является вызовом для режиссера. Как говорит Цветаева, «действующих лиц в моей повести не было. Была любовь. Она и действовала — лицами», — эта авторская ремарка стала ключом к постановочному решению. Но любовь в спектакле сконцентрирована в одной Цветаевой, она центр и узел, и — намеренно или нет — тем самым усиливается ее извечное одиночество.

При малой действенности все внимание режиссера и силы актеров сосредоточены на алхимии претворения неживой материи ушедшего в вечно живущую материю искусства — силой любви и памяти. Зритель следит и за тем, как Цветаева сто лет назад в слове буквально напоила своей кровью тени и тем обессмертила их, и за тем, как сегодня театр повторяет за поэтом это бережное, подробное, исполненное любования воссоздание дорогих лиц и голосов, как актеры сливаются с теми, кого играют, на время исчезая сами, — не притворяются, а претворяются.

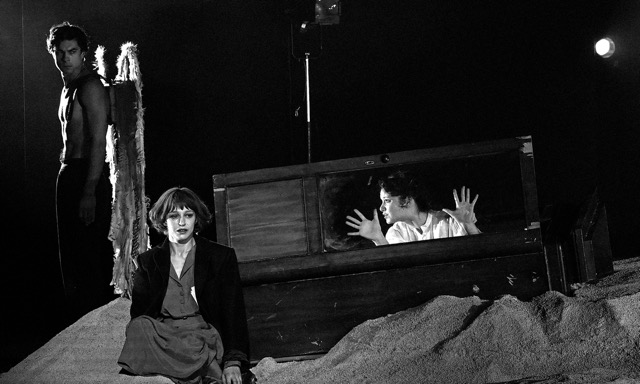

Новая сцена в Театре Вахтангова — с полом на одном уровне с залом, без поднятого просцениума, что соответствует студийности — одной из тем повести. На ней режиссер вместе с художницей Валерией Барсуковой сочинили сценографию — валы атлантического песка, в склонах дюн прячутся то опрокинутый навзничь шкаф, то утлая, крутящаяся, как детская карусель, крохотная красная наклонная площадочка, на которой стоят гримировальный столик и стул. Вертится она порой неожиданно для актеров и неуместной подвижностью своей тогда сбивает их с толку. Справа — табунок разномастных ветхих стульев, в глубине — вешалка из костюмерной. Так визуально соединяются два пространства и времени: Москва времен «военного коммунизма» и французский берег 1937 года.

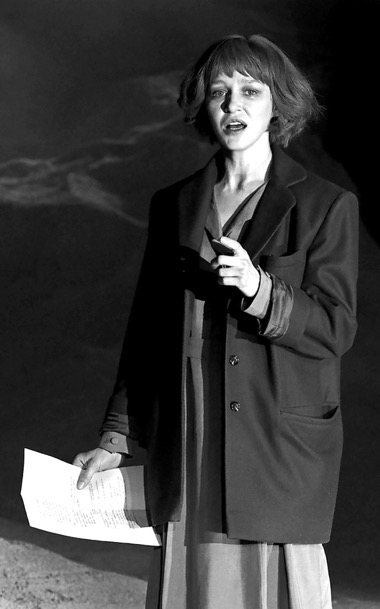

Актрисе Евгении Крегжде дана сложная задача — существовать попеременно в этих эпохах и возрастах, то из зрелости своей оглядываясь на молодость и рассказывая о них и себе, то впрыгивая к ним туда и становясь собой тогдашней. Крегжде здесь удивительно похожа на Марину: хрупкая, в бежевом платье и большом мужском пиджаке (художник по костюмам Майя Майер), тонкие руки в кольцах, с сигаретой, знаменитая прическа пажа, воздетый подбородок и светлые, глядящие словно сквозь и мимо, всевидящие глаза. Она — визуальный антипод ярко цветущей женственности Сонечки, сдержанность красок и тонкость линий — попытка дать сценическое изображение не столько пола и возраста, сколько души, чем и мыслила себя Цветаева. Голос Крегжде резок, хрипловат, интонации повышены, в них ноты то причитания, то вызова, то обвинения, то отчаяния, то восторга. Она взнервлена без суетливости, наэлектризована и внешне сдержанна, и есть в ней та дистанция возраста и печального знания, которую Цветаева подчеркивала даже между собой молодой и студийцами и которая тем более очевидна между ними в прошлом и ею взрослой. В спектакле она остра, горька и одинока; тем более одинока, чем больше персонажей на сцене рождает ее память.

Есть момент в середине спектакля, когда Наставшев превращает Цветаеву то ли в валькирию революции — что несколько противоречит реальности, то ли в одинокого гребца против красного течения: огромное алое полотнище из глубины сцены натягивает на себя тонкая рвущаяся вверх фигурка, как древко — флаг. Кроме этого избыточно символического и неясного эпизода, перед зрителем — вполне реальная одинокая молодая женщина, сохраняющая достоинство в ситуации длящегося жизненного и вселенского крушения, и сценические пески усиливают впечатление кораблекрушения на пустом берегу.

Цветаевскую фразу «Пишу тебя на океане» Крегжде кричит так, словно пытается дозваться сквозь расстояние и смерть той, которую уже не разбудить. Цветаева в спектакле — режиссер в театре памяти.

Сонечку играет Ксения Трейстер, хорошенькая, энергичная, с двумя кудрявыми черными косами, светлоглазая молодая вахтанговка. Ее Голлидэй свежа, полна сил и нарядна в белой блузке и синей юбке, даже грубые башмаки, от которых так страдала реальная Сонечка, на ней выглядят изящно — «военный коммунизм» и существование вопреки ему, «из последних сил», ей незнакомы. На сцене она буквально восстает из гроба, разбуженная голосом Цветаевой, — стеклянная створка лежащего на песке шкафа распахивается, за ней появляется девичья головка, а потом — бродящая по воздуху рука, к которой Марина с другой стороны тянет свою руку и не сможет коснуться через прозрачную преграду.

Между ними и дальше будет мало прямого взаимодействия, словесного и физического, — диалоги с Сонечкой для Марины словно приглашение к сольному выступлению той, которую она выпускает на авансцену, отсаживается любоваться, движет губами, безмолвно повторяя Сонечкин текст. Трейстер и играет: каждый эпизод ее болтовни, рассказов о любимых, о прошлом — мини-скетч, исполненный кокетства, грации, накручивания косы на пальчик, привставания на цыпочки, вздохов, нахмуренных бровок или надутых губок. Голосовая линия везде одна, ровно-волнистая, к сожалению, с проглоченными зачастую окончаниями. Сонечка воплощает на сцене тот театр, который ей создала в повести Цветаева, оценив ее дар жить и любить. Сверху спускается огромное кресло на канатах и повисает между полом и потолком, актриса забирается в него и часть действия проводит в нем: метафора участи зависшей между временами и театрами нереализованной артистки. Но за этим кокетливым и обаятельным девическим актерством нет того главного, что одушевляло их дружбу: огромной любви Сонечки к Марине, чистого жара души к другой душе, эта Сонечка более всего занята собой.

Все мужские образы играет юный красавец Константин Белошапка. Сначала — почти маскарадные преображения: тужурка — и вот тебе юнкер, матроска — и вот морячок, упал навзничь, раскинув руки, — белогвардеец на донском песке; голый торс и драные огромные белые крылья — «наш с вами Ангел», т. е. Юрочка, Завадский, для которого написаны несколько пьес, в том числе «Каменный Ангел». Светлый костюм, папироса, кавказский акцент — вальяжный Мчеделов. Засыпанная белым «поседевшая» черная шевелюра и серый костюм — старый аристократ Стахович, покончивший с собой пайщик МХТ, учивший актеров манерам и тону. Весь рассказ о нем и его уроках — диалог над гробом — тем же шкафом, заваленным цветами, над которым шепчутся Марина и Сонечка в траурных платках, непонятно только, почему рыдают они обе притворно и напоказ, будто горе не настоящее. Стаховичу в гробу не лежится, он оттуда комически вскидывается со своими хриплыми репликами — получается несколько балаганное изображение той самой взаимопроницаемости миров, так глубоко волновавшей Цветаеву. Марина, негодуя, что он не полюбил Сонечку, кидается в могилу трясти и тормошить его, раскидывает венки и цветы и вдруг извлекает петлю, на которой он повесился, и на секунду замирает с ней в руках: стоп-кадр — намек на будущую трагедию самой Цветаевой, опять же несколько лобовой.

То, что все мужские образы отданы одному актеру, может означать, что для режиссера основная структура повести — треугольник, который поворачивается разными гранями, раз за разом: две молодые женщины и Вахтангов, они же и Завадский, они же и Стахович, они же и Мчеделов, они же и Алексеев, и т. д. Силовые линии по сторонам треугольника разной интенсивности и природы, не всегда любовные. То, что все мужчины на одно лицо в прямом смысле — у них один исполнитель, усиливает это несколько монотонное вращение треугольника, повторяющийся сюжет, мужским персонажам которого трудно не стать статистами между Сонечкой и Мариной.

По-настоящему это преодолевается, когда на сцене появляется самый сложный из мужских образов спектакля — Володя, чьим именем названа вторая часть повести. «Герой меж лицедеев», как назвала его Цветаева в стихотворении 1919 года, так и выписан ею почти двадцать лет спустя. Константину Белошапке нужно сыграть актера по профессии, который не актер по сути, а подлинно герой — в гражданском и человеческом смысле. Володя — собеседник, который дорог Цветаевой тем, что с ним можно быть вне парадигмы женского-мужского, на высоте сугубо человеческого, тот, в котором она узнает своего возможного и невозможного, несбывшегося возлюбленного, в момент разлуки затмившего всех. Смена масок прекращается, Белошапка очень сдержанными средствами воплощает своего столетнего предшественника — студийца, которому играть стало невмоготу, когда мир рухнул. Вот он медленно стирает грим с лица и рассказывает, как молоденькая уборщица разглядела в нем «ероя». Вот собирает на вешалку все свои костюмы — от крыльев до тужурок, больше ненужные. Вот терпелив и чуть ироничен в сценах с Сонечкой, как взрослый с ребенком. Вот объявляет Марине о своем уходе в Белую армию — они на разных концах авансцены, лицом друг к другу, уже разъединенные пустым пространством; их реплики отрывисты, жесты скупы, за словами куда больше, чем в словах. После его ухода и Сонечка вбегает проститься — в белом платьице, как играла Настеньку в «Белых ночах», завещает Марине свою «Неточку Незванову». Все кончено — Москва и Петербург, Достоевский и Диккенс, стихи и театр.

Цветаева одна, среди разгромленной сцены, с которой монтировщик (все тот же Белошапка) начинает уносить реквизит, словно обдирая пространство. Она встает на опустевшую площадочку и начинает бежать на ней на месте, крутя ее ногами вспять, не позволяя остановить этот крохотный воображаемый театр, созданный ее фантазией среди разрухи. И, словно поняв безнадежность, уходит в глубину, падает на дальнюю дюну. Дальнейшие судьбы героев повести, половины из которых нет в живых, зачитывает с найденного старого клочка бумаги все тот же монтировщик. Самые важные слова Цветаевой — о возвращении теней в мир живых ценой своей жизни — режиссер забрал у Цветаевой и заставил их звучать из мужских уст, в черноте сцены, в этот момент беспредметной и бесфигурной, разделенной световым занавесом, театрально буквализировав завесу между мирами.

Текст повести в спектакле, конечно же, дополнен стихами Цветаевой разных лет. Они положены на холодноватую электронную музыку, сочиненную Наставшевым вместе с Иваном Лубенниковым, поет их сам режиссер, вокалом отстраненным, безэмоциональным, словно потусторонним. В финале звучит «Тоска по родине», оборванная последним словом, которое Цветаева—Крегжде выстреливает в зал, обернувшись из глубины: «Рябина». Финал поэтому отдает некоторой искусственностью. Но магия цветаевского текста, деликатность режиссера, власть великих имен, которую вахтанговские стены словно усиливают эхом, очарование тонкой работы молодых актеров — заслуживают внимания.

Март 2024 г.

Комментарии (0)