«Мейерхольд. Чужой театр». Новая сцена Александринского театра.

Спектакль Валерия Фокина, художник Алексей Трегубов

Стенограмма собрания — не пьеса и не литература вовсе. Просто текст. Хотя… не так уж и просто. Текст, про который на Новой сцене Александринского театра возник спектакль.

Время «читки», пожалуй, прошло. Это было время натиска новейшей драматургии, которая «в моменте» старалась угадать тысячелетие и обтекала сцену, избегая ее надоевших привычек и правил. Но послевкусие «читки» осталось, как от напитка, который цедили долго, по глотку, до некоторого изнеможения и отстранения мысли от всяческого театрального действа.

Стенограмму декабрьских дней 1938 года в ГосТИМе, когда происходило отречение от Мейерхольда, читают «по лицам», набрасывают «по фигурам», придав выражение и эмоционально приструнивая.

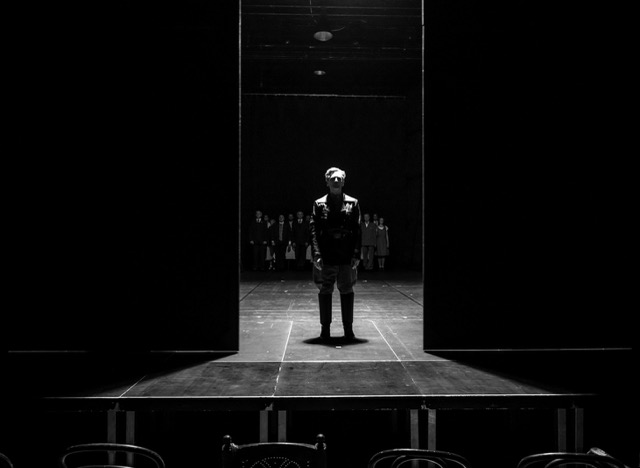

Огромный задник с проекцией газеты — несколько колонок статьи П. Керженцева «Чужой театр» — закрыл собою сцену. На узкой полоске вплотную к первому ряда партера — стол с белой скатертью, графином и парой стаканов. Опытный зритель почувствовал — нечто вроде «протокола одного заседания» произойдет на фоне экрана, задающего пафос завязки в гоголевском духе. Завязка — катастрофа, сотрясающая основы и приводящая в движение, как принято выражаться, — все пласты всех смыслов разом. Чужой театр — процесс.

Места в первом ряду зрительного зала отданы коллективу, труппе Мейерхольда. Последним в зал войдет он сам, с ним З. Н. Райх. Все на месте. И зрители — толпа статистов за спинами главных участников.

Кому, как не В. В. Фокину, знать этот документ — большой, дополненный другими, разными, опубликованными и нет — архивными, эпистолярными, газетными… Кому, как не ему, предъявить к 150-летию Мастера нечто беспощадное, «голое», документальное…

Собрание и режиссировать не надо, оно само себе режиссер. Избранный путем голосования (по обычаю — поднятием рук) председатель дает слово, кое-кто, правда, рвется на сцену и без приглашения. Тут всякие: артисты и работники, обиженные на то, что мало любил, мало хвалил, понукал, забывал, не ценил… Речи — роли, похожие на озвучание готового, будто когда-то отснятого материала. Молодые актрисы в аккуратных ботиночках с каблучками «стопочками» и платьицах советского покроя. Пожилая дама из тех, кто в пиджаке и с медалями. «Мужской состав» сероват, мешковат и невыразителен. Разве что некто актер Родд — темнокож и англоязычен, поскольку ворвался в СССР из-за океана в поисках пристанища для всех обиженных и угнетенных. И еще — выход вовсе не артиста, цехового рабочего — откуда-то не из толпы с бормотанием про режиссера-изобретателя, двигающего вперед то ли театр, то ли науку, то ли страну, то ли человечество, выглядит конфузом. Однако… дать ли Мейерхольду шанс? Возможно ли? Заодно и себя спасти, и театр.

Иронии нет. Из стенограммы вычитали специфический «раж» партийной речи и порой позволяют неловкий захлеб: остановиться нельзя, и конец всегда наступает внезапно.

Обычные, маленькие, рядовые — из зала выходят, как из ларца, в котором таких много. От зрителя ничего не хотят, к нему не апеллируют, но зритель все же свидетель, а значит, почти соучастник.

На порталах слева и справа — как мейерхольдовские титры — включаются справки-карточки: имя, даты жизни, место работы выступающих. За сверхредким исключением это люди-справки, люди-отряд, люди-коллектив — кусочек той страны, что объявила театр чужим.

Александринка последних лет работает так, словно тренирует искусство — подбирает ключи к отечеству, каким оно было и есть, подбирает и проверяет на соответствие замкам и дверям. Театр встряхивает связку, будучи мастером с большим опытом, современником с чертовски длинным «хвостом» из прошлого. Сантимента тут нет. Есть желание бить «хвостом», не надломить — вскрыть, взломать.

Измотать и заморить солдатика, дать вождя в «анатомичке», положить историю как на блюдечко — на цирковую арену. И каждый раз кажется, что где-то в больших и малых режиссерских композициях Валерия Фокина припрятана иголочка для Кащея. Больше того — в иголочке микроскопическая капелька смертельного яда. Есть она там или нет — померещилось, додумалось, достроилось в зрительских мозгах — кто ж знает! Может, в том и вся цель — сами решайте, тот ли шифр, тот ли ключ, был ли мальчик.

«Чужой театр» — еще один ребус на отчуждение. Смертельный холодок — все отчуждается в главных фокинских сочинениях. Вы ощущаете почти невыносимость, происходящую от особого нетеатрального ожидания. Вот, кажется, не хватает плотности текста, градуса эмоций, внятности режиссерского сюжета. Вы теряете счет времени и томитесь, словно обязаны вдруг обнаружить себя там, куда не собирались, — в царстве уже не вполне живых, не свободных, богом брошенных. Вот как эти актеры и актрисы, которые не по своей же воле так мелки, заурядны, суетливы и втайне испуганы. Может быть, они истребили… убили Мастера или нет его, потому что и быть не должно. Спектакль без автора, без героя. Стенограмма. Но как придумал Фокин — чертовски дырявая.

В дырах тотального сплошного протокола (спектакль без антракта) — несколько сновидческих сцен.

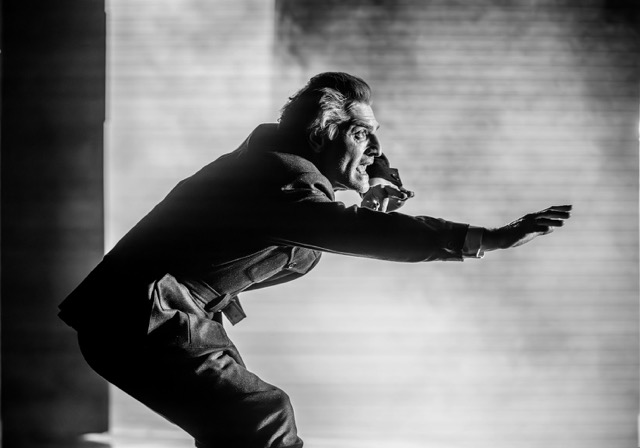

Кусочек из «Ревизора»: сцена страха-наваждения. Мейерхольд-дирижер обозначен позами в двух-трех точках ожившего кадра: он угловат, изыскан, демоничен, и в эти же мгновенья он всего-навсего призрак комедианта и шута, заводящего механический хор гоголевских человечков. Это странное голосоведение — партитура подвывания «над» и «под» столом на фоне старинного голубого дивана (такой, наверное, выезжал на знаменитых «фурочках», когда не одну пьесу, а «всего Гоголя» предъявил Мейерхольд новой России) — этот фрагмент гипнотической памяти — первая дыра в протоколе одного собрания. Страх стал неожиданно видимым, скрючился, изломал натуру, завыл.

Вторая дыра. Сколок мелодрамы «Дама с камелиями» превращается в жутковатый, механический, данный в повторах, несколькими дублями один и тот же эпизод: канкан, объяснение Армана и Маргерит, опять канкан, опять объяснение. Тема навязчивого зацикливания съела людей.

А как бы хотелось провести вечер в красивом театре с грустной и трогательной историей о великом и неисчерпаемом Мейерхольде, о котором, конечно же, мы всё знаем и не знаем ничего. Кто ж, если не режиссер, о режиссере, как актер об актере, — ведает сердцем! Но нет. В спектакле «Чужой театр» вы проходите испытание отчуждения. Здесь вам длинно читают заключение — приговор. Здесь опытный В. Фокин снова дает нам вызов — против ожиданий. Он сводит судьбу к последнему эпизоду — отречению, стыдному и коварному, короткому и растянутому, длинному, как неотвязная мысль. Стенограмма собрания пытает словом, надоедает, отталкивает. В том числе и потому, что старый текст издевательски «вирусит» по сегодняшний день.

Но когда же наступит время для биографий? В них последняя надежда, что, мол, не исчезнут под прессом, под пудом истории, что оживут особенные, чудодейственные. В биографиях представляется априори изысканность раритета, игра в вечность и трепет сиюминутности. Где они — прекрасные конструкты эпох, пересиливающие старое «вирусное» слово?

Мейерхольд на Новой сцене — не очередная юбилейная и — увы! — не еще раз художественная повесть о великом человеке. Грим преувеличен, костюм — как чуть неумелый рисунок с фото 20-х годов. Фигура худощава и мелковата. Мейерхольд (Владимир Кошевой) задуман безжалостно, будто для недоумения и неловкости. По этому Мейерхольду не возникнет «мильона терзаний». Он «закуклен». И речь свою читает магнитофонно и невыразительно. И курит в забытьи как нарочно, просят же — не курить. И позы принимает. И музыку словно вытягивает из всей постановки — свою, трансделическую. Его пространство — фантасмагория, он — персона для диссонанса.

Отчего сцены-дыры, сцены-реплики в сторону мейерхольдовских спектаклей даны на темы «Ревизора» (поставленного мастером как минимум за десятилетие до взятых в сюжет дней собрания) и из «Дамы с камелиями»? Отчего нет Маяковского (например, как вестника развязки), не упомянут Пушкин и репетиции «Бориса», подступающие вплотную к самому крушению-отчуждению, заявленному газетной «передовицей»… Простой ответ: наверное, есть и «работает» то, что было в тексте стенограммы. Диктует аскеза черного зала новой Александринки. Все сухо, конструктивно, как положено. Спектакль не цветной — черно-белый, элементарный, сделанный. Он рассчитан на большую сцену и маленький зал. И в том, как сцена открывается в глубину, чтобы дать фрагмент-дыру, пролом стенограммы, — главный эффект. Тут важно — наотмашь, грубовато, без тонкостей. На несколько мгновений эпизода возникает большая декорация — с лестницей, люстрой, бескрасочными переборками арок и окон. На открытом приеме — люди в черном, работники цехов умело разбирают сцену, как и не было. Мейерхольд — выпарен, в сухом остатке исчез модерн серебряного века, и постмодерна нет. Есть аскеза, митинг и эпилог.

Только апофеоз решен в цвете: вся труппа преображается «на марше» вокруг Мейерхольда, окруженного красными стягами, поставленного на вышку-трибуну. Он читает один из самых пагубных и страшных текстов собственного производства во времена Театрального Октября, на фоне знаменитого яркого и красочного парада физкультурников (кинопроекция в заливке накрывает сцену по всему периметру, оптический смысл задается наглядно и иллюзорно, как вещий сон). Вот где главная «дыра» по Фокину: Мейерхольд, окруженный и захваченный тотальным парадом. Это единственный момент, когда зрелище, громкость, пафос все ломают по-настоящему. И окончательно веет — подменой, не-жизнью…

Финалов несколько. Они в разном стиле, но одинаково вдруг отрываются от некрасивого, лживого и суетного слова.

Вот фотопортреты Мейерхольда в виде простого слайд-шоу в проекции на весь железный занавес, закрывший сцену; вот мистериальный красивый уход под руку с подругой, фурией и музой Зинаидой Райх.

И к вздрагиваньям медленного хлада

Усталую ты душу приучи,

Чтоб было здесь ей ничего не надо,

Когда оттуда ринутся лучи.

(А. Блок)

Кажется, театр ищет свой способ «выговаривания» навязчивых идей о том, что «дольше века длится день», длится и не движется, «виснет». Конструкция-композиция спектаклей В. Фокина в главном повторилась: живое-неживое, жизнь-смерть.

Но одно тревожит и никак не доходит (должно?), почему словно само собой все это случилось, вся эта наша не-жизнь? Добровольно? Кто зачинщик не драмы, не истории, а вот этого происшествия для маленьких человечков с эффектом отчуждения, от которого веет холодом прерванного кровотока. Как оторвался тромб и стал оружием на поражение масс.

Мир без мастера. «Вы же и убили». И скучно. И уже нет «мильона терзаний» по убиенным.

Март 2024 г.

Комментарии (0)