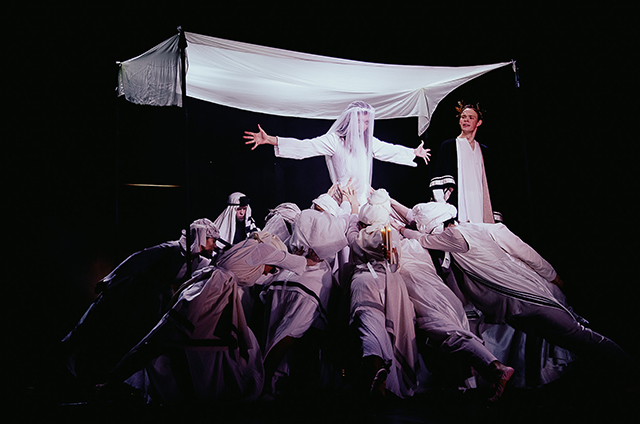

О выпускном курсе Сергея Черкасского

Нынешним летом из стен РГИСИ вышел курс Сергея Дмитриевича Черкасского. Заметный, неординарный выпуск. Но будет ли продолжение? Мастер набрал магистрантов — режиссеров-педагогов, но аудитория № 55, откуда каждые четыре года отправляются в большую жизнь актеры-черкаши (или черкасята, как их ласково зовут в институте), теперь будет чьей-то… только не мастерской Черкасского. Накануне нового театрального сезона, в котором вчерашние студенты уже будут играть на профессиональной сцене, важно оглянуться назад и запечатлеть, как на общей фотографии, лица выпуска’24.

Курс Сергея Черкасского. Выпуск 2024 года.

Фото — архив курса.

Почти символично, что последней в череде дипломных работ появилась «Дважды любимая», посвященная памяти В. Н. Галендеева. Валерий Николаевич предложил для экзамена по сценической речи оригинальный материал (роман Анри де Ренье в переводе Ф. Сологуба), но не дожил до премьеры, которую выпустили студент курса Даниил Каширин и Владимир Чухланцев из мастерской Г. Р. Тростянецкого. Изящная, элегантно выстроенная история игралась в аудитории, на фоне белых стен и штор сначала изумрудного, потом — винно-красного цвета. Когда во втором акте герои раздергивали шторы, в публике слышался восхищенный вздох: такой неожиданный вид открывался на петербургские крыши, купол храма в отдалении и вечернее майское небо. Силуэты актеров на фоне этой красоты приобретали сверхвыразительность.

О любовной мечте и вечном стремлении к недостижимому говорил этот спектакль, а студенты словно прощались со своей любимой («дважды любимой») мастерской.

Элина Мажар (Жюли), Арсений Ермаков (Николай де Галандо). Сцена из спектакля «Дважды любимая».

Фото — архив курса.

Арсений Ермаков (большой ребенок граф де Галандо, наивный до святости), Элина Мажар (прелестная Жюли, маленькая кузина графа, лукавая и игривая), Алиса Горина (повзрослевшая Жюли, смелая и гибкая красавица), Дарья Ванеева (грозная фанатичная мать де Галандо), Дарья Тимченко / Евгения Козлова (воплощенная чувственность — Олимпия) и все остальные актеры вели линию действия грациозно, с чувством стиля, соблюдая меру иронии и искреннего переживания.

Да, ироничность, музыкальность, пластичность, экспрессия — именно эти черты присущи всей мастерской.

«Заповедник». По повести С. Довлатова.

Режиссер Виталий Любский, сценография и костюмы Алисы Феоктистовой.

Не впервые тексты Довлатова берутся в работу как материал учебных спектаклей, но это обращение — лучшее из всех, что я видела. Динамичная фантасмагория безумно смешна в первом действии и невероятно грустна во втором.

В постановке занята дюжина студентов, а персонажей на Малой сцене — великое множество. Кроме Арсения Абдуллаева, который играет главного героя Бориса Алиханова, все остальные актеры бесконечно сменяют маски героев, населяющих страницы довлатовских произведений: это и любознательные туристы, и фанатичные сотрудницы музея-заповедника, и жители соседних деревень — в общем, самые разные лица, включая исторических персонажей и литературных героев.

Сцена из спектакля «Заповедник».

Фото — архив курса.

Актеров можно идентифицировать, лишь сверяясь с программкой. Маргарита Николаева, например, играет жену Алиханова, миниатюрную женщину с какой-то мучительной гримаской на лице, сломленную вечной бытовой неустроенностью, говорящую сквозь зубы от внутреннего надрыва. Это драматический персонаж. Но она же — карикатурная методистка заповедника Марьяна Петровна, в шляпе, черном парике, огромных очках — с пристрастием допрашивает Алиханова: «А за что вы любите Пушкина?»

Илья Гонташ блистает в роли «беллетриста Потоцкого». Его герой соткан из пьяной болтовни, самолюбования, пижонства, хвастовства, потерянности, бравады. Каскад эксцентричных гэгов. Когда Потоцкий спьяну заявляет, что он «писатель вроде Чехова», поклонники мастерской испытывают особенное удовольствие: ведь Гонташ и вправду играет Антона Павловича в другом спектакле, «Антоновки». Потоцкий вваливается к Борису с бутылкой и огурцом, далее всю сцену орудует этим продолговатым овощем как фаллическим символом, жезлом регулировщика и указкой, доводя зрителей до смеховых колик. Но, несмотря на клоунаду, в этом пустом и вроде бы глубоко циничном человеке угадывается все та же серая депрессия, что гложет самого Алиханова.

Замечательно выстроены зеркальные появления персонажей Владислава Глухова — майора Беляева, вызвавшего Алиханова на беседу в органы, и редактора радио «Свобода», разговаривающего с ним уже в эмиграции. Глухов мгновенно меняет образы. Его майор — уверенный в себе, отнюдь не глупый демагог, выпучивающий глаза под торчащими клочковатыми бровями. Беседу с Алихановым проводит под коньячок. Выйдя за дверь, тут же возвращается в образе лощеного парня с ухмылочкой, мешающего русские и английские слова и точно так же, по сути, не уважающего Бориса, как и его предыдущий герой. Приходит ощущение тотальной, неизбывной несвободы для творческой личности.

Арсений Абдуллаев (Борис Алиханов), Мария Губенко (Хранительница музея). Сцена из спектакля «Заповедник».

Фото — архив курса.

Открытая, немного растерянная улыбка Абдуллаева — Алиханова покоряет. Герой при всем своем едком остроумии, остром неприятии действительности очень раним, уязвим. Он внутренне мечется, не уверен в том, что живет правильно. Несмотря на то, что именно творчество представляет для него главную ценность, жена и дочка — не пустой звук, он их любит, скучает по ним. Отчаянный драматизм существования проявляется иногда в порывистых жестах, но больше — в подспудном напряжении, которое постепенно нарастает. Молодой артист умеет на сцене быть и умным, и тонким, и нервным.

Прекрасен в спектакле Пушкин в исполнении Ростислава Костова (студент из Болгарии). Количество шуток, придуманных для этого героя, не поддается исчислению. Пушкин — Костов работает в дуэте с абдуллаевским Алихановым (читай — Довлатовым), эти две фигуры рифмуются, отражаются друг в друге. Судьба писателя, художника в России исследуется в спектакле Виталия Любского, и эта тема проводится через рефлексию Довлатова о Пушкине, через взаимодействие двух актеров, которые даже обмениваются фирменными головными уборами: Пушкин надевает кепку, Борис — цилиндр. Здесь и юмор (маленький Пушкин и долговязый Алиханов/Довлатов), и грусть, и чувство сопричастности всему, что происходит с родной для обоих страной в разные исторические эпохи.

Еще два спектакля Любского объединены А. П. Чеховым.

«Тарарабумбия». По рассказам А. П. Чехова.

Режиссер Виталий Любский, художники Елизавета Мирошникова и Алина Сверлова.

Тапер — Арсений Ермаков наигрывает на пианино меланхоличную мелодию, в то время как официант — Владимир Морозков цитирует «женоненавистнические» чеховские афоризмы, а после напевает «та-ра-ра-бумбия», предлагая музыканту сменить тему и из минора перейти в мажор. Тут же кафешантанный ритм «заводит» действие.

Сцена из спектакля «Тарарабумбия». Отрывок «Володя большой и Володя маленький».

Фото — архив курса.

Сюжет рассказа «Володя большой и Володя маленький» начинается в ресторане, поэтому присутствие аккомпаниатора законно, но и далее в спектакле живая музыка то подшучивает над персонажами, то сочувствует их нелепым, но таким подлинным печалям. Софья Львовна, героиня Алины Соколовой, и два ее Володи (муж — Ростислав Костов и возлюбленный — Максим Андрушкив) возвращаются на извозчике из ресторана, где до этого беззаботно отплясывали и налегали на алкоголь. В распахнутой шубке, в меховой шапке, расхристанная из-за того, что слегка навеселе, Софья Львовна ведет себя с неестественной оживленностью, чрезмерной приподнятостью, слишком громко хохочет и даже визжит, а мужчины смотрят на нее со снисходительной и слегка презрительной жалостью. Мрачный муж — Костов устал от капризов истеричной супруги. Он понимает, что молодая женушка изнывает от неудовлетворенной чувственности, но для него это не драма, а скорее медицинский факт. На помощь «вызван» Володя маленький (на самом деле, актер Андрушкив ростом сильно выше Костова, это тоже бросает комический отсвет). Тот не скрывает своих намерений и, похвалив «новый капотик» Софьи, сразу приступает к штурму уже почти сдавшейся крепости…

Илья Гонташ (Кукин), Мария Ачаповская (Оленька). Сцена из спектакля «Тарарабумбия». Отрывок «Душечка».

Фото — архив курса.

В «Душечке» сами персонажи образуют некий любительский оркестр, каждый играет — на чем может. За пианино по-прежнему Ермаков (он окажется в роли третьего супруга Оленьки-душечки, ветеринара Смирнина), слева в глубине — уголок зав. складом Пустовалова (выразительно улыбающийся Егор Линников играет на деревянных чурках и какой-то металлической посуде), а справа, за грифельной доской, прячется Морозков с кларнетом, он в третьем браке Оли будет сыном ее мужа-ветеринара, хмурым подростком-букой.

В центре композиции, естественно, героиня Марии Ачаповской Оля — грациозная, хорошенькая, нежная, смешливая, с ласково журчащим голосом. Одна из музыкальных тем роли — песня «А он мне нравится, нравится, нравится…». Актриса ведет свою героиню от одной ипостаси к другой, постепенно «старя» ее и превращая, наконец, в славную старушку в платочке, изливающую неистощимую любовь и заботу уже не на очередного мужа, а на пасынка Сашу.

Любимцем публики и здесь становится герой Ильи Гонташа — антрепренер Кукин. Актер выразителен в каждом движении — а это, в основном, балетные антраша и кабриоли! Гибкое худое тело в обтягивающем костюме, картинные жесты, манерные интонации раздраженной, слегка усталой от славы «звезды»… Умирая, мужья Душечки не уходят с игровой площадки, а поочередно ложатся под центральный станок, на котором продолжается действие. И каждый раз, когда очередной супруг «упокаивается», предшественники живо реагируют на его появление (даром, что уже померли). «Тут уже дышать нечем!» — восклицает Гонташ.

Сцена из спектакля «Тарарабумбия». Отрывок «Попрыгунья».

Фото — архив курса.

«Попрыгунья» по настроению более серьезна, хотя решена через игру с еще большим размахом. Действие перенесено в наши дни, и заглавная героиня ведет свою легкомысленную жизнь, перебегая с одной модной тусовки на другую, вращаясь в кругах сегодняшней богемы. Ольга Ивановна — Евгения Козлова прелестна, женственна, но ее нестойкая натура подвергается искушениям. Салон причесок, салон одежды, кинопремьера — все увлекает ее, а тихий, ласковый муж, замечательный врач Дымов (Макар Громов), который поздним вечером кротко встречает ее дома, постепенно становится неинтересен. Она ослеплена фальшивым блеском, поэтому доброго свечения, идущего от любящего мужчины, не может воспринять. Прозрение в финале окажется глубоко драматичным.

«Антоновки». Документальная фантазия по письмам и воспоминаниям современниц А. П. Чехова.

Автор идеи и режиссер Виталий Любский, руководитель постановки Сергей Черкасский, художники Елизавета Мирошникова и Алина Сверлова.

Параллельно с работой над рассказами Чехова студенты занялись его биографией, погрузились в историю отношений с современниками, прежде всего — с современницами. Спектакль с ироничным названием «Антоновки» (женщины в жизни Антона) — галерея женских портретов. Здесь и уютная, милая Татьяна Щепкина-Куперник (Евгения Козлова), и чувственная, экзотичная Лидия Яворская (Мария Ачаповская), и полная противоположность богемным подругам Чехова астроном Ольга Кундасова (Екатерина Сморыго), и эффектная Софья Кувшинникова (Мария Губенко) в национальном костюме, в платке, с бубном, и множество других самобытных, ярких женщин. Сюжет спектакля — сама жизнь Чехова. Мы застаем его уже в зените славы, окруженного поклонницами, а в финале, после премьеры последней пьесы «Вишневый сад», Чехов уходит со сцены — умирает от туберкулеза.

Илья Гонташ (Чехов). Сцена из спектакля «Антоновки».

Фото — архив курса.

В начале Илья Гонташ задает правила игры. Актер усаживается за письменный стол и, постепенно приноравливаясь, воспроизводит фотографию А. П. Чехова, опирающегося на руку (известное фото выводится на большой экран в форме светящегося диска луны). Гонташ не столько похож на писателя, сколько с помощью открытого приема «принимает» на себя его образ.

Остроумно и в том же ключе решены основатели МХТ — персонажи Арсения Абдуллаева (вылитый Станиславский) и Алексея Веретенникова (Немирович-Данченко). Если Веретенникову достаточно быть просто немного смешным человечком, не верящим в «упражнения» КС, то есть в будущую систему, то Абдуллаев кроме забавных черт Станиславского подчеркивает: это наивный гений, гений-дитя. Это дает крошечной роли объем.

Драматичный фрагмент спектакля — горькая судьба Лики Мизиновой, прототипа Нины Заречной. Алиса Горина проводит сцену со сдерживаемой болью, подавляемой эмоциональностью. Мизинова уязвлена пренебрежением со стороны Чехова, это прекрасная женщина, которую обидели и сломали нелюбовью. Еще один литературно-театрально-жизненный сюжет также связан с «Чайкой». Лидия Авилова, восторженная, влюбленная до беспамятства героиня Дарьи Тимченко, рассказывает, что она подарила Чехову брелок, в котором были указаны строки из его произведения, — так она передала ему тайное послание.

Сцена из спектакля «Антоновки».

Фото — архив курса.

Финальная часть спектакля, конечно, печальна, хотя ироничность не испаряется и здесь. Мария Канунникова, высокая, стройная девушка с живой мимикой, широкими мазками рисует образ Ольги Книппер, существующей между искренней любовью к «дусику» и желанием быть успешной и востребованной актрисой. Герой Ильи Гонташа кашляет кровью, сидит, обессиленный, на полу у стола, за которым столько всего написал… Пока из МХТ радостно рапортуют о премьере «Вишневого сада», Чехов неподдельно страдает, и физически (слабеет, мучается кашлем), и морально — ему кажется, что Станиславский «загубил пьесу», сделав из нее трагедию… Последняя сцена отдана героине Алины Соколовой. Сестра Чехова Мария Павловна, уже старенькая, седая, рассказывает, как спасала дом-музей брата во время войны. Речь ее возвращает зрителей к началу и к теме спектакля: «Я сейчас занимаюсь „антоновками“». И голоса влюбленных в Чехова вновь наполняют сцену.

«Таланты и поклонники». А. Н. Островский.

Сценическая композиция и постановка Сергея Черкасского, режиссеры Юлия Макарова и Ксения Стрелец, сценография и костюмы Александра Мохова, Марии Лукки, Николая Баева, Елизаветы Малыгиной и Александры Климовицкой, художник по свету Стас Свистунович, пластика Галы Самойловой.

Сергей Черкасский собрал команду выдающихся профессионалов для работы над этим спектаклем большой формы. Большая редкость — участие в учебных постановках таких знаменитых мастеров, как Александр Мохов и Мария Лукка, Гала Самойлова (ее памяти был посвящен один из заключительных показов спектакля), Стас Свистунович… «Таланты и поклонники» — глубоко принципиальная работа для мастерской в целом, для самого С. Д. Черкасского, для всех его коллег.

Дарья Тимченко (Негина), Арсений Писаревский (Бакин). Сцена из спектакля «Таланты и поклонники».

Фото — архив курса.

«Жизнь театра в двух действиях» — таков жанр спектакля. Как и чем жить сегодня человеку театра, художнику в широком смысле, каково истинное место искусства в сегодняшнем «раскладе» социальных сил, какова цена выбора, который совершает творец, соотнося профессию, миссию культуры, с одной стороны, и вопрос карьеры, обеспеченности, благополучия — с другой… Все это волнует и тех, кто давно в театре служит, и тех, кто только готовится к этой стезе.

Спектакль появился в мае 2023 года и шел в Учебном театре «На Моховой» больше года, вызвал интерес не только публики, но и театральных критиков (см. статью Игоря Гагаринова в журнале «Петербургский театрал» с подробным разбором концепции и ее сценического воплощения; рецензию Галины Коваленко в «Независимой газете»). Педагоги вместе со студентами в процессе подготовки исследовали не только саму пьесу, но и смежные материалы, изучали эпоху, ее общественные настроения, идеологическую борьбу и социальный климат. Неслучайно фигура студента Петра Мелузова (серьезная работа Даниила Каширина) в спектакле укрупнена: это человек, находящий в себе силы продолжать борьбу за просвещение и свободомыслие. Правда, финальная мизансцена спектакля намекает на то, что власть лишила его собственно свободы — Петя арестован. Но свободу он несет внутри…

Творческим людям знакома другая свобода — быть великими на сцене. Черкасский любит и ценит людей театра не меньше, если не больше, чем Островский. Так, расширена и изменена роль Эраста Громилова: герой Семена Гончарова — не какой-то пародийный «трагик», а весьма романтический рыцарь сцены (хоть и слегка развинченный, безбашенный). Еще один рыцарь, влюбленный в театр, — трогательный Нароков, разорившийся антрепренер. Он внимателен и нежен к Негиной, стеснителен и внутренне надломлен. «Этот театр был мой!» — звучит как крик души. Но театр же его и спасает — герой Макара Громова «ушел в режиссуру».

В композицию включены большие фрагменты — «спектакли в спектакле»: «Уриэль Акоста» (бенефис Александры Николавны Негиной, исполняющей трагическую роль гордой Юдифи) и «Параша Сибирячка» (пародия, капустник, в которой богатую публику развлекает актриса Нина Смельская — здесь Дарья Ванеева смело использует привлекательную фактуру, темперамент и характерность). Театр как средоточие жизненных страстей и как поле битвы разнообразных идей важен для создателей «Талантов и поклонников».

Сцена из спектакля «Таланты и поклонники».

Фото — архив курса.

В многонаселенном ансамбле спектакля выразительно сочинены и сыграны персонажи неприятные — те, кто имеет власть и деньги, а заодно и те, кто к ним «примазывается», как вечно торопливый, изображающий важную деятельность, похожий на суетливого чиновника, а не на артиста антрепренер Мигаев — Максим Андрушкив. Арсений Абдуллаев прекрасен в роли отвратительного, самодовольного до идиотизма, но опасного и властного князя Дулебова!.. Авторы спектакля не романтизируют Ивана Семеновича Великатова — и у Владислава Глухова, и у Эдуарда Мироненко это человек довольно тусклый, в невзрачном коричневом сюртуке, в сапогах, с длинными «паратовскими» усами — но не блестящий барин, как Сергей Сергеевич из «Бесприданницы». Герой не проявляет волнения и нетерпения, решение об обладании Негиной уже давно принято, дело только в случае, который должен помочь… Среди «акул капитала» затесался молодой купчик Вася, особенно забавный в золотистом пиджаке — всегда обаятельный Алексей Веретенников. Арсений Писаревский сильно проводит сцену, в которой его жестокий и холодный красавец, циничный и развратный Бакин, упиваясь своей безнаказанностью, принуждает Негину к близости.

Технически непростую, затратную главную роль играли в очередь две студентки. Алиса Горина по природе героиня, ей как будто легче справляться с этим характером, разлад внутри Негиной она воплощает естественно, словно не фиксируясь на нем. Драматизм ей присущ органически. Дарья Тимченко — по природе более земная, и ее рисунок роли порой утяжелялся лишними подробностями. Душераздирающий финал у каждой получался сильным. Разрыв с Петей и выбор сильного Великатова, который ее обеспечит и даст возможность быть независимой актрисой, тяжко давался Негиной.

Алиса Горина (Негина), Даниил Каширин (Мелузов). Сцена из спектакля «Таланты и поклонники».

Фото — архив курса.

Авторы спектакля настаивают на том, что с потерей чистоты актриса Негина потеряет и свой дар (крышка кофра, в который она влезает, закрывается, как крышка гроба). Это декларативно высказано, без обиняков. Но сам спектакль с его поклонением сцене говорит более сложные вещи, транслирует такую любовь к театру, что все жертвы ради него кажутся почти приемлемыми.

«Этот театр был мой…» И наверняка еще будет.

Комментарии (0)