Лучшие в мире похороны (Мои русские похороны) (Best Funeral Ever (Mу russian funeral)).

Natasha Borenko & co. Партисипаторный перформанс.

Пространство Ballhous Ost, Берлин

Побывать на собственных похоронах — опыт невероятно полезный. А сюжет для театра как будто невыгодный — комедийный, ну в крайнем случае приключенческий.

Я не о casus mortem, разумеется. Об этом все великие пьесы, подлинная драма и зиждется на, и обслуживает эти переходы: из бытия в небытие и обратно, как это было задумано еще в Элевсинских мистериях, ну и далее по списку.

Перформанс «Лучшие на свете похороны» посвящен именно ритуалу похорон. И более того, на первый взгляд ничего от традиционного гамлетовского «когда бы неизвестность после смерти…» в партисипаторном шоу Наташи Боренко на слова Лидии Головановой, оформленном Ксенией Перетрухиной, нет и в помине. Ни философии, ни метафизики, ни даже естественных в данном контексте коннотаций с гамлетовскими могильщиками. Похороны предстают тут в последовательности физических действий, узнаваемых (выбор одежды для покойного), неприятных (обмывание голого тела), забавных (споры родственников о том, насколько форма и цвет гроба соответствуют индивидуальности покойной и выбрала бы она сама себе подобный).

Не знаю, как у вас, но мой похоронный опыт (упоминаю о нем, поскольку личный опыт участника важен в контексте анализа этого перформативного шоу) скорее душераздирающий, чем нейтральный. Я откровенно не выношу подобные мероприятия, в наше время похороны — это, скорее, процедура нудная и никчемная, особенно меня возмущает длительность ритуала: туда пошли, сюда поехали — считай, день пропал. Поэтому бываю на похоронах, только если не — невозможно. То есть могу извлечь из собственной памяти лишь ритуалы проводов в никуда людей самых близких, а это, согласимся, не лучшее время и место для рефлексии и отстраненных наблюдений.

Но если подойти к феномену похорон с холодной головой, то можно заметить, что сегодня, в отличие от более ранних эпох, смерть и консюмеризм не очень-то дружат между собой, и это даже не мысль, а общее место, все же современное общество потребления никак не может прибрать к рукам этот ритуал, сделать его по-настоящему приятным, осмысленным и полезным и для участников, и для виновника торжества. Похороны задвинуты на периферию жизненных потребностей рационального человека, и думать или мечтать о своих похоронах сегодня не принято, да и неприятно. Тем более задумывать и планировать. Ну где-то у людей солидного возраста припасены т. н. похоронные, но чтобы исходя из бюджета срежиссировать этот неотменяемый для биографии каждого из нас ивент, осмыслить участие в нем тех, кто его посетит, и чтобы слухи о твоем замысле просачивались заранее, как в эпоху царства Эхнатона просачивались слухи о приобретении таким-то или сяким-то такой-то недвижимости в городе Мертвых, и это вызывало восхищение, насмешки или зависть… Или в ренессансные времена, когда город Флоренция наполнялся слухами, что некто заказал собственное надгробие Микеланджело и великий ваятель принял заказ. Сегодня невозможно представить, чтобы другие просто мечтали посетить именно твои похороны и отчаивались, если их вдруг не пригласят или они уедут куда-то по делам как раз в нужный момент, — нет такого почему-то в наших традициях.

Поэтому показанный в небольшом black box — театральном пространстве Ballhous Ost — перформанс наших девушек чрезвычайно удачно нащупывал тематическую нишу для партисипаторного действа. Где-то посередине главная героиня своими словами, без пафоса и ссылки на Горация, напомнила присутствующим известное древнее изречение: Calcanda semel via leti — только раз приходится совершать смертный путь. И взглянуть или же поучаствовать в нем остраненно, выкинув фактор смерти, утраты, личных эмоций и философского груза, — каждому может показаться забавным и интересным.

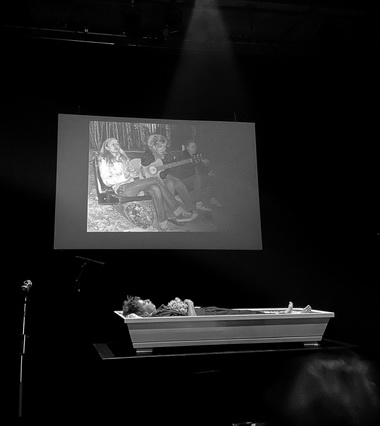

Начало представления и мизансценически и процессуально воспроизводило пролог любой гражданской панихиды: гроб на возвышении, фотография с траурной лентой чуть поодаль, букет цветов рядом с фото, и все это на фоне экрана, где сменялись кадры из прошлой жизни покойницы, судя по фотографиям — веселой и счастливой. И пока публика занимала четыре-пять рядов расставленных стульев, чуткое ухо уже могло уловить некоторый сбой в мелодии органа (муз. оформление Ray Schneider), и далее голос, прозвучавший из гроба, вызывал скорее чувство облегчения, нежели удивления или шока.

Перформерка тихо, еще не поднимая головы, стала комментировать скользящие на экране фото, в непринужденной и в то же время мягкой манере, как будто сквозь сон: «Это я и море. Это я и горы. Я любила природу». И далее от ситуативного комментария «покойница» лихо и легко переходила к обстоятельствам более личным и более сложным: «Это я как пожилой человек. Я прожила счастливую жизнь, страдая от депрессии». Спектакль шел на английском уровня A1-A2, что включало в зрелище дополнительное остранение и придавало ритуалу, в котором все (не поручусь за каждого, но большинство — уж точно) общались на неродном языке, наивность и простодушие.

Я буду дальше цитировать этот текст так, как он и был написан Лидией Головановой, то есть по-английски, поскольку в точном переводе, увы, его главный принцип постоянных прыжков от ситуативного к сущностному и обратно, а главное, та наивность, с которой они совершались, напрочь исчезают. В сносках я сама сделала попытку перевести эти цитаты из пьесы, неточно, но, надеюсь, передавая атмосферу фраз.

Итак, все еще лежа в гробу, перформерка знакомила публику с правилами игры:

— First of all. Nobody is dying here. I’m healthy and I’m fine.

This is my way of coping with the world. I want to play funeral (in funeral), I want to have a coffin to play, a cemetery to play. That’s my desire. I feel good when I do it. Children play to learn how to be adults, and I play to learn how to die. And I also want to have the best funeral possible1.

Выраженные детским языком недетские и даже весьма странные объяснения снова переходили в ситуативные замечания, когда «покойница» напоминала публике, что первые ряды на похоронах занимают самые близкие, то есть тем, кто там сидит, далее нужно будет активно участвовать в церемонии и сейчас самое время пересесть, если таковое желание отсутствует. Сидя во втором ряду, я, чуть поразмыслив, пересаживаться не стала, посчитав, что мастер курса, который окончила Наташа Боренко, — это самый что ни на есть «близкий человек второго ряда».

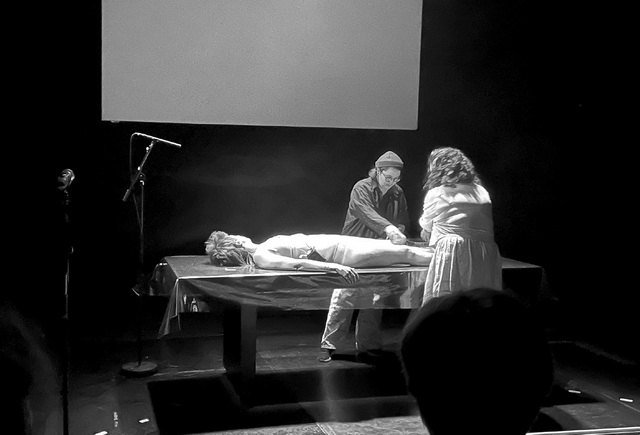

Вся партисипаторность дальнейшего действа управлялась из гроба, в первой части, которую можно было бы условно назвать Работа с телом, перформерка просила добровольцев из публики вынуть ее тело из гроба, а затем, отпустив первых, вызывала других — принять участие в ритуале омовения своего тела, обряжания, уложения в гроб, прощания. Говоря о том, что сейчас будет нужно сделать и сколько человек должны принять в этом участие, Наташа охотно, но ненавязчиво давала объяснения и комментировала контекст того или иного ритуала. И среди участников возникали люди других культур, охотно вступавшие с ней в диалог, делясь, как обращаются с мертвым телом в их традиции. Постепенно и у пассивных зрителей, и у тех, кто откликался на призывы «покойницы», появлялся азарт, особенно привлекательным оказался ритуал обряжания, напомнивший мне любимую детскую игру «одень куклу»: справа от стола, где лежало тело перформерки, появлялся ее гардероб, на обозрение были выставлены разнообразные наряды (впрочем, их было немного), «активист» из публики приглашался решить, в чем, собственно, следует положить перформерку в гроб. «Can you choose clothes for me?» 2

Покуда высокий, не слишком уверенный в себе, ухмыляющийся молодой мужчина перебирал наряды на вешалках, виновница торжества комментировала каждый костюм:

— This is what my mother would choose for me.

— This is what my girlfriend would choose for me, she bought it, she says the color is very tender. <…>

— This is an outfit for my drag-king persona. Sexy dude. <…>

— I found it on the street in Berlin. I found not just a jacket. I found happiness 3.

К моему разочарованию и даже раздражению, молодой человек выбрал именно drag-king, и, уже облаченная в какой-то нелепый кремовый комбинезон из сетки с капюшоном, Наташа выглядела как пластмассовый гномик или участник какого-то нелепого шоу. Позже отрефлексировав чувства, мысли и желания, возникавшие у меня по ходу дела, я поняла, что, если бы в тот момент перформерка спросила, не хочет ли кто-то переодеть ее, я бы вышла на сцену и подобрала ей менее нелепый наряд, на мой вкус, разумеется.

Пожалуй, это был единственный мой позыв к активности на протяжении всего шоу. Но первая часть перформанса имела и другую действенную природу: участники ловко и ненавязчиво погружались в обстоятельства жизни человека, лежащего в гробу. Между призывами к тем или иным физическим акциям перформерка приоткрывала публике этапы собственного жизненного пути: первый экзистенциальный кризис, второй, третий… Жизнь, как если бы она оборвалась сегодня и ее события следовало бы отрефлексировать, уложить в рамки художественного произведения, имеющего тему, то есть сущностную проблему, некоторые стадии ее развертывания, кульминацию и итог. Согласимся, такую задачу решает любой более-менее профессионально написанный некролог, но здесь нам предстояло сыграть в другую игру: задуматься над жизненными итогами еще живого и достаточно молодого человека, вообразив его мертвым. Сама постановка такой задачи, сама игра «в покойника», придуманная и осуществленная, создавала тревожную атмосферу, на которую едва ли рассчитывали ее создатели. «Это мой способ справляться с жизнью», — было заявлено перформеркой в самом начале. Но что скрыто за столь привлекательно представленным в репликах и фотографиях фасадом жизни, если мы ищем способы справляться с ней именно так? То есть в течение первой части у участников, вне зависимости от степени их активности, возникало чувство эмпатии к главной героине этого шоу, решившей сыграть в покойницу по причине, которую, при всей своей откровенности и простоте, она держала в секрете.

Вторая же часть перформанса имела другую партисипаторную природу, я бы назвала ее Перепалки у гроба. Чтение по ролям. Здесь, и это уже стандартный прием партисипаторного действа, зрителям предлагалось разобрать роли, их перечень выносился на экран: «My mother. My father. My girlfriend. My migrant friends. My queer friends. My friends from Russia. Famous artists and theatre makers. Activists. A lawyer. Others» 4.

И далее на экране высвечивались простые фразы и люди, выбравшие ту или иную роль, читали свой текст. Каждая реплика вызывала легкие смешки, это было узнаваемо и опять-таки странно, некая шифровка из глубоко личных жизненных материй перформерки с легкостью переносилась каждым из участников на личный контекст, возможность представить разговоры у собственного гроба.

— She’d like a funeral that isn’t boring, with songs and dancing.

— She would like to do no more harm.

— The most harmless way is the old-fashioned way.

No one has complained yet5.

Астрид Брил, автор одного из самых, на мой взгляд, интересных исследований эстетической составляющей партисипаторного перформанса, пришла к выводу о продуктивности анализа четырех составляющих такого действа, первой и главной из которых являются межличностные отношения, выстраивающиеся в процессе действия как между исполнителем и участником, так и внутри аудитории. Как уже говорилось, в первой части аудитория прониклась сочувствием к героине и желанием помочь ей в ее игре. Однако после «чтения по ролям» последовало прощание с покойной, где перформерка делегировала инициативу продолжения шоу ее участникам, заключая с каждым неформальный договор об ответственности за дальнейшее действие. Приглашая участников подойти к лежащей в гробу, чтобы «проститься с телом», она выдавала им простые предметы, которые будут нужны для кульминации: блестки, фломастеры и т. п.

Вопрос, как можно отпраздновать уход Наташи из жизни, спровоцировавший «перепалки у гроба», предстояло решить публике; и далее, организовав круг из стульев и как бы забыв о виновнице торжества, люди вносили свои предложения, идеи записывались на черном полу белыми фломастерами, впрочем, на других представлениях, как мне рассказывали, они даже осуществлялись, люди танцевали и пели в свое удовольствие, здесь должны были осуществиться полная свобода выбора каждого и некоторое забвение перформерки публикой.

В финальной части перформанс неожиданно становился спектаклем, поскольку Наташа, встав из гроба, прошла сквозь круг участников в противоположную часть зала, которая вдруг заиграла всеми прекрасными гранями таланта Ксении Перетрухиной, тут был ласковый и тревожный свет, черный помост, кипарисы в кадках… и cozy grave — уютная могилка, в которую и улеглась виновница торжества, предварительно поблагодарив участников церемонии в краткой и нарочито сентиментальной речи:

— Now, when I see my cozy grave, I remember this thing, when I was little I was often sick. <…> When I was sick my loved ones were very attentive to me, they supported me. I liked being sick. I liked to lie down and feel kindness and care for myself. <…>

And you can go. And please support each other, you are a great community, you still have the real world to cope with6.

На перформерку, лежащую в углублении, сыпались блестки, и сама картинка, слегка подпорченная толпящейся «у могилы» и не организованной в красивую и выразительную мизансцену публикой, оставляла чувство умиления и облегчения от выполненного долга.

В финале участников ждал еще один сюрприз — поддерживающий тему сайт-специфический эффект: через открывшиеся ворота публика вышла на улицу и очутилась вовсе не там, откуда вошла, а на маленьком частном и весьма старом кладбище, расположенном прямо во дворе соседнего с помещением театра старого немецкого дома.

На меня же перформанс и особенно его финал произвели двойственное впечатление. С одной стороны, непринужденность и простота, с которой были проведены эти лучшие в мире похороны, погружали участников в комфортное состояние, и — да, авторы перформанса изобретательно и тонко создавали такие ситуации, где каждому была предоставлена свобода выбора, а времени хватало не только на акции или наблюдения за ними, но и на переосмысление собственного опыта участия в чужих похоронах и на идеи, как устроить свои собственные. С другой стороны, это были принципиально русские похороны (My Russian funeral — так первоначально должен был называться перформанс, но в процессе репетиций название изменили), где многое осталось в подтексте. Сквозь искусно созданную элегическую картинку ложащейся в землю взрослой женщины, вспоминающей о том, что в детстве она любила болеть, лежа в кровати, поскольку становилась вдруг центром Вселенной, проступали острые кости скелетов, оставшихся в шкафу (в гробу?), жуткие гримасы мира, который можно вынести, лишь опять и опять затевая игру в собственные похороны.

Июнь 2023 г.

1 Во-первых, никто тут не умер. Я жива-здорова, все хорошо.

Это у меня такой способ справляться с миром. Я хочу поиграть в похороны, я хочу, чтобы тут был гроб и было кладбище. Настоящие, но чтобы в них поиграть. Считайте, моя прихоть. Да. Мне это нравится. Дети играют, чтобы научиться быть взрослыми, а я играю, чтобы научиться умирать. И еще я хочу, чтобы эти похороны были самыми лучшими в мире.

2 Можешь выбрать, что во что меня одеть?

3 — Это то, что выбрала бы моя мама.

— А это выбрала бы моя девушка, это она купила ее, сказала, цвет очень нежный. <…>

— Это наряд для моего образа дрэг-кинга. Сексуальный чувак. <…>

— Я нашла ее на улице в Берлине. Тогда это была не просто куртка. Это было счастье.

4 Моя мама. Мой отец. Моя девушка. Мои друзья-мигранты. Мои квир друзья. Мои русские друзья. Известные художники и люди театра. Активисты. Юристы. Прочие.

5 — Она бы хотела, чтобы похороны не были нудными, чтоб можно было спеть и потанцевать.

— Она не хотела бы никому причинять вреда.

— Самый надежный способ не причинять вреда — это традиционные похороны.

Никто еще жаловался.

6 И вот, когда я вижу эту уютную могилу, я думаю, я вспоминаю, когда я была маленькой, я часто болела. <…> И все дома были так внимательны ко мне, меня любили, мне было хорошо. Мне нравилось болеть. Мне нравилось лежать и чувствовать эту заботу, эту доброту. <…>

Вы можете идти. Идите. И, пожалуйста, поддержите друг друга там, вы — хорошие люди, и вам предстоит как-то справляться с миром.

Комментарии (0)