Умный актер — это не то, что умный человек. Актер умен организмом, а не собственно умом и уж точно не интеллектом («думающая спина» — говорили о Копеляне, а он, отвернувшись от зрителей, «колол» партнеров, в кино же, согласно апокрифам, вглядывался в экран с текстом и потому выглядел мыслителем).

А вот Камиль Тукаев не только органически умный актер, но еще и просто умный… Его уникальная мягкая «кошачья» органика существует в ладу с интеллектом, с сознанием (ничего бессознательного), с пониманием того, что он делает на сцене, со сверхзадачей роли (а это, простите, случается нечасто и только у избранных артистов). Камиля интересует общее развитие театра, он в курсе всего, он смотрит, читает, пишет, преподает, теперь еще и ставит («Бегущий за ветром» в Альметьевском театре прекрасен), а также ведет много лет «Шекспирию» — образовательный театральный проект со школьниками. Его до сих пор не покинуло любопытство к действительности. В равной степени актер психологического театра (Тукаев здесь один из первачей, таких по стране наберется немного) и театра игрового, он легко ныряет из горячей воды в молоко, как в сказке, послушный режиссерской воле, но всегда — и своей внутренней интенции. Наверное, потому столько лет связывают его с Михаилом Бычковым и его театром: тут все продумано и разобрано, тут понятны и сформулированы идеи, смыслы и традиции — содержательные и стилистические.

Он думает на сцене, и действие его — в любом типе спектакля — осознанно, а не спонтанно. Это кому-то нравится, кого-то, кто любит актерские импульсы и эмоциональную непредсказуемость, обдает холодком. Да, в Камиле Тукаеве никогда нет внезапности, спонтанности, нет сценической суеты, а есть основательный покой продуманности. Потому с Тукаевым на сцене лично мне в зале всегда содержательно, я заранее знаю, что он выйдет не продемонстрировать себя, а сообщить мне через спектакль что-то о мире, иногда о себе на данном отрезке жизнетворчества и всегда — о персонаже. И всегда сообщит, и я не уйду с его спектакля пустой, а точно пойму — зачем сегодня на сцене проводил время своей жизни заслуженный артист Камиль Ирикович Тукаев. Споря недавно с одним дружком-пирожком о природе тукаевского дарования, я стала доказывать ценность этой сценической природы в ее внятности, осмысленности — и в пример таких артистов внезапно попали Юрский, Николай Волков, теперь и Иван Волков. «Так это твой тип артиста, — заключил дружок-пирожок, — ты перечисляешь его театральных „родственников“, сама-то осознай». Осознаю. Радостно. И приветствую звоном щита. Компания, Камиль Ирикович, собственно, выходит неплохая, есть с кем поболтать о сути дела.

— Вообще я бы хотел говорить по-английски и работать в Национальном Королевском театре. Этого никогда не произойдет. Если говорить реально, то театр тем и хорош, что в нем никогда не знаешь, как выточить гайку, все время режиссеры говорят, что надо точить не так, как ты точил до этого. Всегда хочется понять, как это делает Николсон, как это делает Аль Пачино, как это делает Хоффман. Как играть не играя? Я говорю сейчас о сценическом покое, о тех морщинах, которые мы приобретаем с возрастом, которые работают на тебя, о мудрости. Я смотрю на Алексея Левинского — он ничего не играет, но он так глубок, так понимает жизнь. Или смотришь на Багдонаса. Или вот Демидова. «Старик и море». Выходит женщина, которая самурай. Спектакль начинается с ее голоса и листа формата А4. И она, не изменяя себя, оставаясь Аллой Демидовой, впускает в себя театр, который возникает на наших глазах (ветер, рабочие сцены…), становясь его частью. И я смотрю — нет, не Демидова… нет, Демидова. Наверное, я идеализирую, но мне кажется, что те, кого я перечисляю, столько накопили, что могут быть интересны в покое. Я хотел бы так. Но мы, российские актеры, на 90 % так делать не умеем. Мы выставляем вперед образ, характер, характерность. Русский театр не учит актера психологии, даже ее азам — что такое есть Фрейд и что такое есть Юнг. В спектаклях мы видим психологию на коленке: тут он разозлился, а тут нет… такое легкое понимание чего-то из жизни режиссера и актера. Мотивационной убедительности нет, ведь актеры не великие люди, не мыслители, не психологи. Они лицедеи, они могут только передать, а базу — человека — по-настоящему не знают. Но русский театр психологией пренебрегает. Поэтому мне интереснее возвращаться к себе, про себя ты хоть что-то действительно знаешь. Движение в одну строну, туда, к персонажу — мне неинтересно, интересно туда, а потом обратно, к себе. При этом я категорически не принимаю, когда актеры говорят на репетициях: «Я так не умею». Друг, это не про тебя роль, это про другого человека. А чтобы туда, в другого человека внедриться, — надо психологию знать, с книгами пожить. Все в театре очень тоненько, он состоит из воздуха.

Сибиряк Тукаев — актер по сути южный, мягкий, теплый. Может, поэтому и прижился в жарком Воронеже? А учился в Иркутске и профессионально закалялся именно там, в Иркутском ТЮЗе — в те годы, когда им руководил неистовый Вячеслав Кокорин.

— Кто учителя? Во-первых, это Михаил Самуилович Богин — ленинградский человек, который вытащил меня из Улан-Удэнского института культуры, приехал и забрал, взял в Иркутское театральное на свой курс, и целый год до армии я имел счастье с ним общаться. Он был совершенно чудесный. Еще один человек питерской школы — Борис Самуилович Райкин. Но самый-самый главный был, наверное, все-таки Вячеслав Всеволодович Кокорин. Он попался мне в жизни в тот момент, когда молодого человека ставят на дорогу и говорят: иди не в кабак, а в искусство. Он учил прежде всего отношению к профессии. Мы же не жили, как обычно живут в театре: порепетировали с утра, пошли пообедали, потом — в фитнесс-клуб. Нет, мы пришли в театр и стали рабами театра, рабами лампы: лампа загорелась — и ты горишь в ней сутками. С утра тренинг, потом пообедали, а может, и нет — и стали крутить все про спектакль, который репетируется, потом репетиция, потом спектакль, потом, может быть, какие-то выпивания, но выпивания не про жизнь, а про театр. Это была театральная секта, и если ты вдруг изменил этой секте — то все. А я когда-то изменил. Мы были молодые люди, и мы напились и опоздали на спектакль. И Кокорин уволил нас к чертовой матери. И тут я понял, что жизнь не фунт изюма, а пуд соли. Я сидел пять дней дома, бился головой о стену и понимал, что я ничего не стою, что я — ноль. И поехал к Кокорину. Глаза полные слез. Я успел только открыть рот: «Вячеслав Всеволодович, я…» — и он сделал гениальный педагогический ход, сказал: «Иди и репетируй». Все понял про меня — как я прожил пять дней. Конечно, он для меня великий человек. Величайший. Кокорин превратил тогда Иркутский ТЮЗ не только в секту, он дал нам много ремесла. Как написано у Гротовского: играть сердцем без ремесла не получится, нужно самообладание, а потом можешь приступать к сердцу. Кокорин уже тогда много думал про бессознательное, про интуицию, но давал нам школу, терминологию (по Михаилу Чехову, которым он уже тогда занимался и увлекался), смыслы. Можно сказать одно слово — и ты уже понимаешь, о чем речь… Когда мы видимся с учениками Кокорина, нам очень легко разговаривать. Мне говорят: «Тут я заскакиваю, а тут с гребешка снимаю…» — и я понимаю, о чем это, это наш общий птичий язык… Он рассказывал нам про психологический жест (ударь — возмутись!), про импульсы. Мы исследовали себя внутри театра, знакомились с собой незнакомым. Он рассказывал, как заполнить пространство словами, какими угодно, хоть словами «кофе» и «молоко». Тренинг с Кокориным был радость: утром, вместо того чтобы идти опохмеляться, ты приходил на тренинг, переодевался — и тебе открывались целые миры, которых ты не знал: твое я, твое пространство, центр гармонии… Это было вечное утро радости…

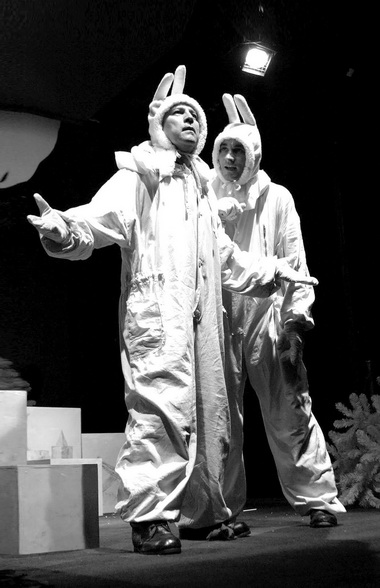

Мне НЕ довелось видеть Камиля Тукаева в великом множестве его тюзовских ролей — от Тома Рыло, Кота Ямамото и Ежика из «Теремка» в Иркутском ТЮЗе до Беранже, Глумова и Кота Базилио в ТЮЗе воронежском. Да и первые виденные мной роли в Воронежском Камерном — Обломов в «Облом off» и один из двух солдат — героев «Зимы» Гришковца запомнились, пожалуй, только той самой безупречной органикой, внутренней обоснованностью любой интонации, верой в предлагаемые и способностью спокойно прожить изнутри любой текст и любую ситуацию как подлинную — будь то абсурд Гришковца или концепт Угарова.

Роли радовали, но не потрясали. В мой художественный опыт, в театральную топографию Камиль пробрался как-то тихо и незаметно, опять-таки очень мягко, став в последнее десятилетие неотменимой точкой критического интереса и восхищения. И абсолютным взрывом был Войницкий в «Дяде Ване». Это выдающаяся роль, которая стоила, с моей точки зрения, «Маски» больше, чем его мощный Креон в «Антигоне» (за него Тукаев «Золотую маску» таки получил).

Войницкий внезапно просыпается на нарах недостроенной советской дачи, зябко ежится с бодуна — и, перехватив стакан у няньки, выпивает… Весь какой-то — как подушка, с покатыми плечами, на которых обвисает растянутая линялая трикотажная кофта. Иван Петрович привычно чистит зубы пальцем и зубным порошком («Жемчуг»?) в душе-времянке, русский человек привык к вечному недострою. Так же спонтанно, как выпил, садится — с места в карьер — говорить с Астровым, словно и не прекращали разговор с вчера. Быстрыми внятными ерническими интонациями мягкий Войницкий обнаруживает жесткий острый ум и повседневную, органическую едкую энергию, которой Камиль Тукаев берет зал сразу… Никакого добрячества. Вот сидит, слушает других, подрагивая ногой, набирая внутреннее раздражение и сарказм, но потом ему бывает мучительно стыдно за себя же самого. Особенно в финале, с этим дурацким выстрелом. Ведь сам же хотел застрелиться (выбегает в одном ботинке, другая нога босая, явно пытался нажать курок, не вышло) — а кинулся на профессора. И, провожая Серебряковых, он уже готов виниться и суетливо успокаивает профессора: все будет как прежде, только не волнуйся, все-все-все, уезжай только поскорее, а то мне неловко… Тукаев замечательно подробен в этих переходах от раздражения к неловкости, от развязности к депрессивной нервозности. Исключительно узнаваемый интеллигентский ассортимент.

Поздравляя Камиля Тукаева с юбилеем в нашем журнале, Александр Вислов писал, что никогда не видел Камиля в злобе, негодовании, что он по природе добр. Я не видела тоже, но по «Дяде Ване» понятно, что природа раздражения известна актеру, и в «Дяде Ване» Тукаев, несомненно, драматический неврастеник. Это как будто не вяжется с очень равновесной (внутренняя обоснованность дает это равновесие), мягкой индивидуальностью Тукаева, но это так.

— У меня есть четверка любимых актеров. Я их боготворю. Олег Басилашвили. Тимофей Трибунцев. Александр Новиков. Дмитрий Лысенков. Все они — часть одного большого Актера. В России вообще дефицит актеров-неврастеников. Они быстро сгорают, как Девотченко. А неврастеник — очень нужный России тип актера, потому что неврастеник — это про нас, мы страна неврастеников. И на Россию можно реагировать только болью, будучи неврастеником. Как Сутин, который пишет боль. И вот Новиков — это неврастеник-комик, а Лысенков — неврастеник-эксцентрик, пожалуй, только Трибунцев чистый неврастеник, причем с такой юродивостью… Нам неврастеника нужно собирать из многих. Плюс Басилашвили: человек-позиция. Если все собрать — вот и получится. А идеальную актрису будем собирать из Марины Солопченко, Анны Блиновой, Лизы Боярской… Как-то все питерские получаются…

Драматический актер Тукаев? Несомненно. Характерный? Обязательно. Не будем вспоминать блистательных «Дураков на периферии» —

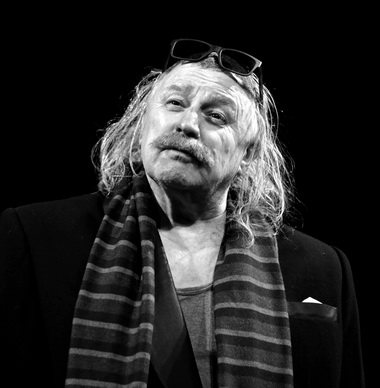

комедию по Андрею Платонову, где все они серьезно и проникновенно играли советских болванов, возьмем одну из последних ролей — Тетерева в «Мещанах». Зная, что Тукаев занят в «Мещанах», но не зная, кого играет, я ждала увидеть его Бессеменовым. Это же точно его роль! Но Бычков неожиданно поставил комедию, в которой все герои торчат перед телевизорами, отсиживая ватные зады, и похожи на зверей и птиц… И вот персонажи появлялись один за другим, включая Тетерева, а Камиля все не было… Верьте — я узнала его еле-еле. Характерность возведена в неузнаваемость: длинные патлы участника какого-то застойного ВИА (вариант — этот Тетерев провинциальный Игорь Николаев, косит под него), огромные пиджачные плечи, черные очки, широкий шаг и гротесковый шик… Тетерев—Тукаев, пожалуй, единственный, чей взгляд полон осмысленной иронической тоски и скуки. Он (тоже, надо сказать, из мира животных, похожий то ли на бобра, то ли на усатого тюленя) здесь, конечно, не певчий, а выпускник Новочеркасского музыкального училища, трубач-ударник, певший голосом Высоцкого, ныне владелец ИП «И в радости, и в горе». Он играет, как можно догадаться, на танцах и похоронах, но он не Сарафанов… Тетерев натягивает шарф (шарфов у него несколько) — как гриф гитары — и, ерничая, пропевает свои/горьковские рассуждения о жизни. В отличие от всех остальных, он — хоть чуть-чуть творческое лицо — абсолютно свободен и потому не уродлив, а прекрасен, хотя и смешон. Ведь он выше всех этих мещан, и у него не зад, а плечи…

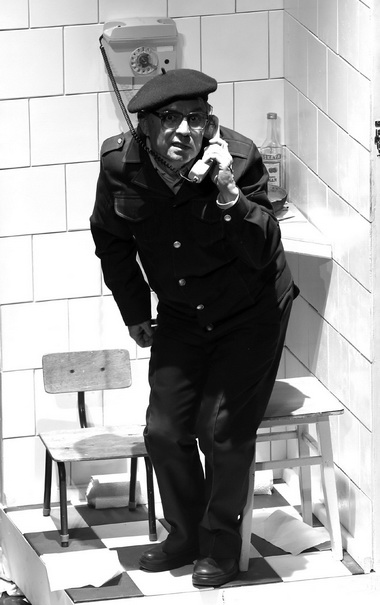

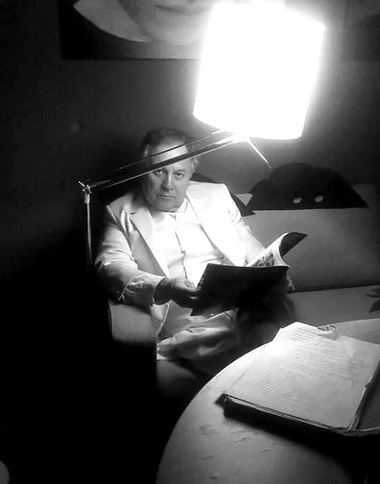

К. Тукаев выступает, открывает выставку в фойе Камерного театра, стоит перед телевизионными камерами и работает в студии звукозаписи. Фото из социальных сетей

К. Тукаев выступает, открывает выставку в фойе Камерного театра, стоит перед телевизионными камерами и работает в студии звукозаписи. Фото из социальных сетей

К. Тукаев выступает, открывает выставку в фойе Камерного театра, стоит перед телевизионными камерами и работает в студии звукозаписи. Фото из социальных сетей

К. Тукаев выступает, открывает выставку в фойе Камерного театра, стоит перед телевизионными камерами и работает в студии звукозаписи. Фото из социальных сетей

Вернемся в сферу драматического. «Сколько планов берет одномоментно Камиль Тукаев, иной раз трудно понять. Особенно явно это в сценах с Армандой. Обаятельный и уютный как кот, он может ласкать невесту и тут же сделать мельчайшее движение тревожного взгляда в сторону — его мысли занимает множество тревог. И удивительным образом актер будто вчитывает в роль сюжетную развязку, которая еще только впереди, — как бы окрашивает игру трагическим узнаванием, которое произойдет только в будущем (его Арманда — вовсе не сестра его бывшей возлюбленной Мадлены, а дочь)», — писала Анна Павленко о его Мольере, в котором, конечно, Тукаев играл волнующие его темы художника и власти. Над ним властвовал Людовик. В «Антигоне» он сам — правитель, то есть лицедейски изучает другую сторону — ту, что подавляет протесты. В Фивах. Тукаев играет персонажа, убеждения которого — не его, но тема-то взаимоотношений с властью его, личная, давно тревожащая.

Креон — Камиль Тукаев похож тут на льва, леопарда, тигра, не знаю, но абсолютная органика «большой кошки» Креона — у него «в лапах». И нечеловеческим, каким-то животным напором он давит Антигону неопровержимыми аргументами о подлости ее братьев. Он не любит Антигону, как и она — его. Не любит — потому что она дочь гордеца Эдипа, а Эдипа Креон не любит… А за что любить? За борьбу с роком, за убийство отца, женитьбу на матери, за все фиванские беды, продолжить которые теперь хочет Эдипова дочка? За преступных сыновей и умершую Иокасту?.. Он тычет пальцем в сторону висящей торжественно-живописной картины: «Эдип??» Хочешь вот этой лживой мифотворческой красоты, за которой тараканы, паутина и два твоих братца, смертоубийственную схватку которых на ринге крутит телевизор в гостиной? Видала? И это твоя правда?! Креон—Тукаев не мудр. Он умен. Умен живым сегодняшним умом и обаятелен им же.

О, этот бархатный артистизм уверенности и логики. Тукаев меняет голосовые регистры — от нейтрального, соответствующего обыденной политической рассудочности (тебя никто не видел, свидетелей уберем, иди к себе), до визгливого фальцета «Гордыня Эдипа?!!» и жестко утвердительного «Я даже не знаю, кого из них мы похоронили. И, клянусь, мне это совершенно безразлично!» А это иронически точное «АНТИ-гона» в одной из реплик?.. Тукаев наслаждается текстом Ануя, тасуя иронию и пафос, амикошонство, когда можно пихнуть Антигону плечом по праву «двоюродного отца», — и упругую пружинистость азартного игрока на политическом поле. Бросок — реакция.

Каждый режиссер, отправляющийся в непростой (авторский!) Камерный театр, в котором (и это хорошо известно в рядах молрежей) правит Креон—Бычков, не слишком жалующий наших «антигон», конечно, хочет работать с Тукаевым. И Тукаев много и охотно идет им в руки, он любит знакомиться с новыми режиссерами. Пробует их «на зуб», тем более почти всегда молодые режиссеры берут оригинальный материал. Так возник (из того, что я видела) его страшновато-спокойный, интровертный советский убийца Ак в антиутопии «Ак и человечество» (режиссер Дмитрий Егоров), Кречмар в недавней «Камере обскуре» (режиссер Александр Плотников). Но, конечно, Камиль Тукаев — прежде всего несущая конструкция театра Михаила Бычкова. Тридцать лет — это, знаете, уже «жизнь игрока», и Бычкова Тукаев называет своим учителем так же, как Кокорина.

— Почти за тридцать лет было очень много периодов. Это такая семейная жизнь: расписались — надо жить. Профессиональные этапы были разные, но я всегда внутренне его благодарил за то, что многому у него научился: пониманию света, цвета, гармонии, структуры спектакля, тонкости. У Михаила Владимировича есть совершенно удивительный дар. Когда (уже после разбора) ты тычешься как слепой котенок — он находит слова — и их немного. Слова эти часто бывают болезненными, бьют по твоему честолюбию. Но ты точно понимаешь, что шел не туда, а надо туда… Не очень часто встречающийся дар (если вспомнить всех моих режиссеров) — двумя-тремя словами направить туда, куда надо. А чего стоит один этот наш построенный им театр! Но в последние годы я учусь у него совсем другому: я вдруг понял, что смычка актера и режиссера строится на человеческой позиции, а человеческая позиция — это не театр, это дальше и больше, чем театр, это что-то такое, что нужно понимать. И когда мы с ним репетировали «Дядю Ваню» — мы понимали про что, и когда «Кабалу святош» — тоже не надо было тратить много слов ни ему, ни мне, потому что есть соединение, о котором не расскажешь. Мироощущение сегодняшнего дня. Его боль — это моя боль. Наверное, большие режиссеры потому так и любят своих артистов, что налажена вот эта связь, которая больше, чем театр. Последние времена — всем нам мощная проверка. Сегодня актер с режиссером — это про что-то другое…

Неловко заканчивать текст признанием, что я так и не определила, что за актер Камиль Тукаев. Одновременно мягкий, вкрадчивый, ни в чем не позволяющий себе педали, форсажа, пара — и жесткий, вгоняющий в роль точный концептуальный каркас. Самостоятельный, но послушный режиссерской руке, если рука — не дура. Он как будто обдумывает на сцене себя и окружающие предлагаемые…

К. Тукаев проводит занятие театрально-образовательного проекта «Шекспирия». Фото из открытых источников

И вот что еще вспомнила: Камиль Тукаев когда-то хотел сыграть и не сыграл Ильина в «Пяти вечерах». И чтоб Роза Хайруллина была Тамара. Лет пятнадцать назад прямо назревало. Но, жаль, не срослось, как и многое, а теперь уж — куда…

У Камиля Тукаева зоркий, недоверчивый к чужому, умный глаз. А на сцене он открыт и уязвим. Отличное сочетание.

Июнь 2023 г.

Камиль Тукаев — Артист, которому доступны глубины актёрского мастерства. Его работы колоссально обогащают зрителя.

Его полезно увидеть во многих ролях.

Почему не показать лучшие спектакли Бычкова на видео? Мы ждём их.