Сегодня мы прощаемся с Сергеем Симоновичем Дрейденом, выдающимся, уникальным художником. Именно художником в широком смысле этого слова, великим человеком. Сергей Симонович был свободным человеком, об этом нужно сказать прежде всего. Свободным и независимым. Любая иерархия была ему чужда и неприемлема. Он не служил ни в каких театрах и в БДТ не служил. А служил он только искусству.

С БДТ его связывали несколько работ. Это были 1998, 1999 и 2003 годы — спектакли Шапиро и Дитятковского. И вот много лет спустя он вернулся в БДТ и сыграл в спектакле «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Это была первая моя с ним работа, первая встреча. Мы долго, всю жизнь, друг к другу пристраивались, присматривались, все не могли найти общих точек, все осторожничали, и, наконец, судьба подарила мне подарок. Я с ним поработал, и это дорогого стоит. Это была удивительная, невероятная встреча в моей жизни, может быть, самая важная. Самая важная художественная встреча. Мне почему-то кажется, что он не ушел, может быть, он где-то сейчас здесь, с нами, может быть, он слышит меня сейчас: простите, Сергей Симонович, за все. Мы вас очень любим. И, конечно, я хочу принести свои самые глубокие соболезнования родственникам. Это большая потеря, но я думаю, что мы будем его помнить и он всегда будет с нами.

(речь на прощании с Сергеем Дрейденом, БДТ им. Г. А. Товстоногова, 5 июня 2023 года)

Я вчера ночью обошел места, где мы встречались с Дрейденом, где он мне показывал город… В общем-то, говорить нечего, Андрей все сказал в одном слове: свободный человек. И это такая редкость, что все другие слова будут относительны и приблизительны. Он был для меня человек родной. Когда я получил страшную весть, я как будто закричал, тихо закричал для себя одну фразу: с кем я буду разговаривать?! Мы говорили примерно двадцать пять лет. Так получилось, что я студентом был на режиссерской практике у Николая Павловича Акимова, приехал в Петербург, любовался Сережей издалека. А последние двадцать пять лет я любовался им близко. И я этим не насладился, остался в ощущении того, что не договорили. А договорить с Сережей было трудно, потому что он не обо всем говорил. Не потому, что это было свойство характера, а потому, что он занял такое мудрое и тяжелое положение — а может, и счастливое — в нашем театральном и жизненном пространстве: он не хотел говорить о том, о чем говорят все. Он не хотел говорить об окружающей среде, о театральных сенсациях… Он как бы исключил зло из своей жизни, скорее, даже не исключил, а отдалил. Он не хотел тратиться на это. За двадцать пять лет я ни разу не видел его в состоянии возмущения чьим-нибудь поступком. Людей фальшивых он как-то отключал, отдалял. И если зло всегда провоцирует тебя на эмоции, его страшным вызовом злу было равнодушие к нему. Такое пренебрежение, нежелание тратить на это силы. Это высочайшая позиция человека. Я преклоняюсь перед ним.

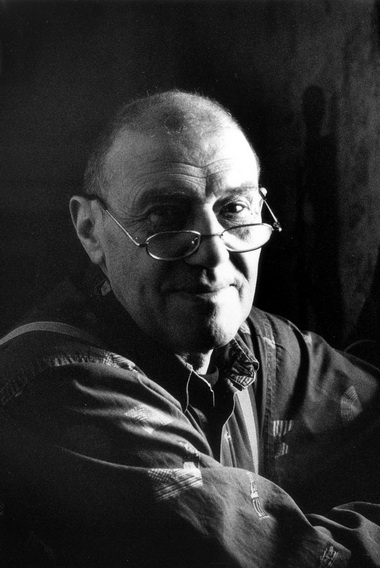

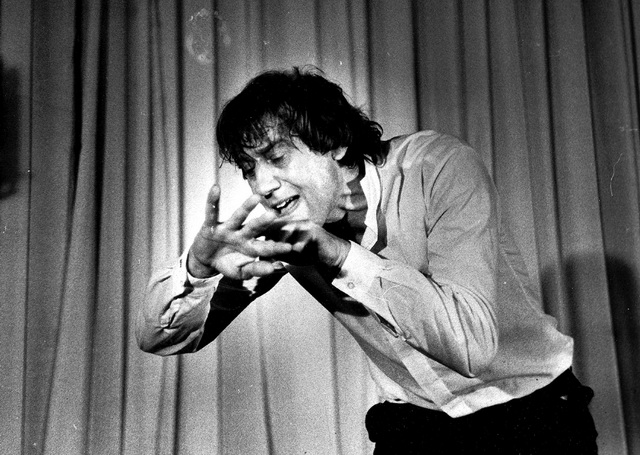

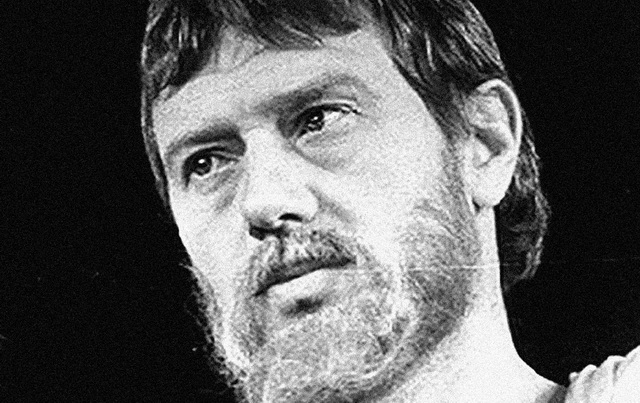

В. Мендельсон (Ваня), С. Дрейден (Иван Ильич Туб). «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». БДТ им. Г. А. Товстоногова. Фото С. Левшина

О чем мы говорили? О музыке, об Азизян, о новых выставках, об этом благословенном месте, где он ушел из жизни и где ему было очень хорошо. И, конечно, нельзя не восхититься и не сказать спасибо Тане, которая подарила ему это место, в котором он был счастлив, ходил по лесу, собирал грибы.

То, что он чудо-артист, знают все. Я иногда смотрел на него и думал: а вот в 1920-е годы, в 1930-е годы — в каком театре мог бы работать Сережа? И вдруг я понимал, что во всех. Он мог быть актером театра Мейерхольда, мог быть актером театра Таирова, театра Станиславского. Это какое-то другое измерение, и это выше, чем компания. У него было физическое нежелание быть в ряду. И так и получилось. Так его талант обязывал — не быть в ряду. Мне кажется, Сережа чувствовал ответственность перед многими людьми, но прежде всего перед собой, перед своим талантом.

Мы бесконечно не запоминаем, что говорим друг другу. Если бы я сейчас мог восстановить все наши эсэмэски, все наши разговоры, то это был бы замечательный дневник, замечательная книга о Сереже, которую не надо было бы комментировать. Каждый человек понял бы, с личностью какого уровня он встречается. При этом он никогда не смотрел на людей свысока. Да, смотрел с какой-то очень высокой точки зрения, но никогда свысока. Он рассказал мне один эпизод, который тогда меня очень рассмешил, а сейчас я о нем много думаю. Он зашел в парадную, на свою лестничную клетку и увидел на ней солдатика, который справлял малую нужду, поскольку он, видимо, не нашел другого места. И увидев Сережу, он вдруг улыбнулся и сказал: «Окно в Париж!» На что Сережа, как будто это был пароль, ответил ему: «Окно в Париж!» Тогда тот — а он в этот момент, видимо, был так же весел, как Сережа, — в восторге достал какую-то важную корочку, не то документ, не то какое-то удостоверение, и сказал: «Напишите мне что-нибудь!» И Сережа тут же написал: «Не ссать в подъезде!» Тогда мне это было смешно — какой замечательный эпизод, его можно прямо вставлять в фильм. А теперь я подумал, что это наказ этому юноше. Это самое важное, что он ему хотел сказать. И что хотелось бы сказать многим деятелям театра, для которых театр не парадная, не парадный подъезд, не парадный вход жизни.

Я хочу в конце сказать, что, несмотря на невообразимую тяжесть утраты, мне помогает относительно спокойно говорить сейчас то, что все-таки последние годы жизни он был счастлив. Счастлив своим домом [в Финляндии]. Он много раз меня туда звал, и в прошлом году мы там были. И я видел, что Таня для него придумала. Он там был счастлив с соседями, лесом, покоем, тишиной. И, может быть, хорошо, что судьба, которая все время оттягивала час прощания с ним, сделала так, что он ушел из жизни именно там, где ему было очень хорошо. И в эти самые тяжелые минуты я испытываю глубочайшую благодарность БДТ, организовавшему прощание с народным артистом не по званию, а по признанию, ведь Сережа не был здесь штатным актером. Я бесконечно благодарен Андрею Могучему, потому что встреча с ним была для Сережи очень важна. Он мне так хорошо рассказывал о репетициях, о разговорах, о том, как создавался спектакль, об Андрее. А он редко говорил об этом, потому что у него были какие-то особые связи с миром и театром. Я имею в виду то, что он мало видел в театре и не хотел видеть многое. Когда, скажем, он приезжал в Москву, где он регулярно играл наши спектакли, я предлагал ему пойти вместе на хороший спектакль или устроить ему проход, а он не хотел. Он видел фотографию человека и не хотел смотреть его спектакли. Я говорил ему — это талантливый человек, а он не желал. У него было какое-то интуитивное чувство доверия к людям и всегдашняя боязнь оказаться в среде чуждых ему особ. Поэтому волею обстоятельств мы работали с разными актерами, в разных театрах. Мы встречались с ним, и всегда начиналось с одного — «я не хочу ничего подписывать, я не хочу входить в это, давай порепетируем, посмотрим». Он физически не мог общаться с людьми, которые были не по нему. У него был вкус на людей, талант, большой талант, и актерский, и человеческий. И я боюсь, что я сейчас буду повторяться, потому что сам час прощания не располагает к логике, последовательному развитию мысли. Уж больно велико горе. Я благодарен судьбе, что встретил Сережу, без него моя жизнь была бы намного беднее. И еще раз хочу сказать большое спасибо театру и Андрею за все, что для него было сделано. И, конечно, Танечка, спасибо тебе.

(речь на прощании с Сергеем Дрейденом, БДТ им. Г. А. Товстоногова, 5 июня 2023 года)

ДРУГ ДЛЯ ДРУГА МЫ БЫЛИ КАК ДВА ИНОСТРАНЦА

Так случилось, что мы с Сережей довольно поздно познакомились, ему уже за пятьдесят было. До этого я слышал, что есть в Питере такой актер, про «Немую сцену» читал и сильно заинтересовался, но ни на сцене, ни в кино ни разу его не видел, как-то все мимо проехало. Эгоцентризм такой, театральная жизнь внутри Бульварного кольца. А тут в конце 80-х — начале 90-х в Театре им. М. Н. Ермоловой, где я тогда служил, случается фестиваль спектаклей малой формы и привозят ту самую «Немую сцену», которая в описании меня так заинтриговала. Но увиденное застало меня врасплох, оно как-то срифмовалось у меня с образом тюремного театра: замкнутое тесное пространство, отсутствие сцены — и человек, ничем не вооруженный, без текста, декораций, костюма и т. д., иначе говоря, ничем не защищенный, на одном мастерстве в одиночку играет гоголевского «Ревизора». «Тискает рoман», как это называется на тюремном жаргоне. Меня сразила эта свобода в клетке, чудо летящей импровизации, наполненной юмором, мгновенная смена масок, отсылающая к комедии дель арте. И по мере продвижения спектакля эта абсолютная свобода в несвободе как будто изменяла и расширяла пространство, «тюрьма» отступала, и возникало радостное чувство всеобщего освобождения.

Не знаю насчет «тюрьмы» — был ли такой замысел или тут только мое личное восприятие, но в расширительном смысле в игре Дрейдена всегда, по-моему, можно заметить какое-то противостояние враждебной ему среде, конфликтность, драматизм столкновения с окружающим пространством. Он плохо вписывался в систему государственного театра с его казенностью и узаконенной иерархией, с этой псевдомонументальностью. Да и не хотел туда вписываться, оберегая свою независимость. Предпочитал быть гостем, вне штата. Его игра — авторская. Есть книга про сталинское время с выразительным названием «Госсмех», так вот, природа юмора Дрейдена противоположна природе госсмеха. То же можно сказать и про его отношения с «госсерьезом». В каждой работе Дрейдена присутствует его я, неповторимая художественная индивидуальность, противостоящая любым знакам качества. Не случайно же у него, общепризнанно большого артиста, нет ни званий, ни госнаград. Как актер он стремился к практически невозможному — быть независимым в насквозь зависимой профессии. Зависимой не только от государства, но и от массы обычных «зависимостей» актера — от собственного уже приобретенного реноме, от успеха, от инерции публики, диктата режиссуры и прочего актерского «рабства».

Разумеется, нет такого: мол, я в центре, а вы все вокруг меня. Ему очень важны партнеры, их доверительное соучастие. Когда я предложил ему «Мнимого больного» на сцене Театра им. М. Н. Ермоловой, то скоро убедился, что Сережа как актер раскрывается в обстановке взаимной доверительности, бережности друг к другу, не формальной, а душевной готовности всех занятых следовать общему делу. Все остается на своих местах — режиссер, актер, партнеры, но это единство равных, в пределе — одна семья. Конечно, такое единение — цель, к ней приближаешься, преодолевая множество препятствий: соблазны банальности, ловушки штампов, нескоординированность. У Сережи было обостренное чувство «не то, не туда!», что касалось не только партнеров, но и его самого. Отсюда это парадоксальное сочетание: невидимые миру мучения в процессе, а в результате, на выходе — невероятная легкость, импровизационность.

Когда мы уже подружились и продолжали общаться, стало понятно, что эта сверхвосприимчивость свойственна ему и как человеку. Была огромная тяга к новым художественным впечатлениям, которую я ощущал, когда в его приезды мы сразу отправлялись на выставки, спектакли, обменивались книгами. Он был очень заразителен в своей готовности учиться, преломляя полученные впечатления в своей работе. А на всяческую дисгармонию реагировал мгновенно. Помню, гуляя по Москве, зашли в маленький храм, и Сережа тихонечко сказал грубоватой тетке, торгующей там свечками: «Вам не надо здесь работать». Такая вот «сумасшедшая помощь».

Наши встречи носили праздничный характер. Это всегда было путешествие, перемена обстановки, уводящая от обыденности, а мы друг для друга получались как два иностранца. Каждый в некотором смысле порождение своей «страны». Питер — это чувство формы, «культура границ», по Бахтину. Москва — хаос и безграничность. Что не мешало нам строить планы, вместе работать и, главное, оставаться друзьями. Мы с ним делились разного рода дорогими для нас художественными впечатлениями. Так я узнал о его постоянной, с детства, привязанности к фильмам итальянского неореализма, которыми он не уставал восхищаться. И по его рекомендации я пересмотрел некоторые из особо любимых им фильмов («Умберто Д.», «У стен Малапаги», «Похитители велосипедов», «Машинист»). Они ему нравились и по форме, и по содержанию. Черно-белые, реализм на грани документального, но одновременно игровой и поэтический. Эти простые человеческие истории всегда вызывали у него сильный эмоциональный отклик. В них было глубинное чувство, вера, что люди в принципе хорошие, добрые; надежда, что теперь, после войны, все наладится, будет только лучше. И любовь — мать, отец, дети, семья. При этом жизнь, показанная в них, была похожа на нашу советскую, но и не похожа: наша вера в светлое будущее была та, да не та. Как-то было ясно, что это только лицевая сторона, а изнанка другая. По-моему, именно неореализм, воспринятый тогда, в советском детстве, во многом сформировал в Сереже и человеческое, и актерское.

Для меня все итальянское, даже античность, ассоциируется с комедией дель арте, феноменальным театром, полностью основанным на импровизационной актерской игре. Известно высказывание одного из мастеров комедии дель арте времен ее расцвета: актер должен иметь радостную душу. Это про Сережу.

Май 2023 г.

ОСТАЛЬНОЕ — ТАЙНА

Мы называли друг друга Серёгами.

Он Серёг. И я Серёг.

Познакомились мы так рано, что сами не могли вспомнить, когда это случилось. Впервые я увидел его в Новосибирске, куда в ту далекую войну были эвакуированы ленинградские театры, где служили наши родители. Разница в три года была несоразмерной, и тогда диалога не произошло. Но атмосфера нищенского быта, морозный воздух Сибири и самый дух времени были у нас с ним один в один.

Спустя десяток с лишним лет эта общность не нарушилась.

В институте на Моховой мы стояли у подножия белой лестницы, отражаясь в стенном зеркале. Двое, полные надежд. Разница в годах заметно ослабла, он был на первом курсе, я на втором. Диалог был живой, подстегиваемый взаимным любопытством. Вопросы его ко мне были толковы и насмешливы одновременно. Маячившее будущее было туманно, но в том, что очень скоро оно прояснеет, сомнений не было.

Я в мастерской знаменитого профессора Зона, Сережа на курсе зоновской сподвижницы Татьяны Сойниковой. Одна платформа, один метод, один бог — Константин Сергеевич. Постигаем тайны лучшей в мире профессии. Разве могло быть иначе? Одно это сознание поднимало нас ввысь.

Вырываясь из институтских дверей, мы с азартом рушили все нормы благоповедения, раскрепощая свою органику и впадая в заносчивость, столь свойственную дурному актерству. Серега был раскован, бесцеремонен и громогласен. Это был не осознанный, а какой-то нутряной вызов совку и его укладам. У него были свои счеты с правопорядком, угрозы которого он ощутил еще в раннем детстве. Дрейдена-отца только недавно выпустили из лагеря.

Мы работали вместе в Театре драмы и комедии, что на Литейном, мотаясь в разбитом автобусе по окрестным подмосткам. Играли в безыскусных пьесах, полных казенного абсурда. Сергей последовательно противостоял этим набившим нам оскомину текстам, нарочито наигрывал и пережимал, эпатируя публику и сбивая с ложного серьеза партнеров. Молодая душа молила о смысле, которого не было. Ему нужна была правда и ничего кроме правды.

Он цеплял ее где мог, ища сходства с собственным внутренним миром.

В пьесе о Кронштадтском мятеже «Между ливнями», где мне досталась роль бунтующего матроса Позднышева, а ему газетного репортера по прозванию Красный Набат, Дрейден сразу вырвался из общей тональности. Восторженный, захлебывающийся, жестяной рупор эпохи был наделен нетерпением открытой свободы слова. «Знаешь, кого я играю? — спросил он меня в день премьеры. — Отца!»

Ему был необходим этот внутренний посыл к живому не забытому им куску времени для оправдания своего выхода на сцену.

Областной театр закидывал нас в рабочие поселки и колхозные клубы. В некоторых еще не было электричества, и мы играли в дрожащем свете керосиновых ламп, множа на заднике свои огромные тени. В райцентрах Серега под хохот нашей братии распугивал на площадях с неизменным бетонным идолом бегущих прохожих — призывными лозунгами первомайских речовок. Из дальних районов возвращались под утро в театр на Литейный. Трамваи уже не ходили, о такси по вечной нищете даже речи не было, шли пешком.

Ему до перекрестка Литейного с Чайковского было недалеко.

Дальние гастроли чаще всего были связаны с Украиной. Мы исколесили ее вдоль и поперек. С Серегой мы делили один номер. В редкие часы листали книжки. Запомнились взятые им в дорогу «Похвала глупости» Эразма Роттердамского и крошечный, со спичечный коробок, «Онегин» с микроскопическим бисерным пушкинским текстом. В Харькове жили напротив зоопарка. Дрейден умудрился выкатить из-под решетки яйцо страуса и целый месяц, соорудив на настольной лампе гнездо, пытался вывести на свет страусенка.

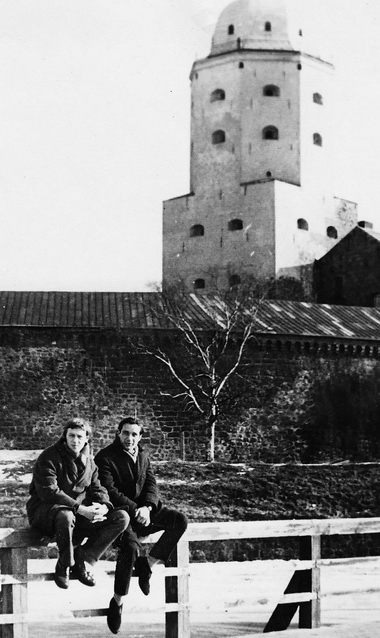

В те годы мы бывали друг у друга дома, я был знаком с его мамой и всеми мамами его детей. С его потертыми велосипедами и собаками, умиравшими от чумки. В моей книге «Я научу вас свободу любить» есть наш с ним снимок на фоне Выборгского замка, бок о бок с той самой Финляндией. Зима, мы сидим на заборе и смеемся.

Если бы знать, если бы знать…

Вскоре мы перешли с Литейного проспекта на Невский. Приглашение Николая Павловича Акимова служить в его Театре Комедии было, конечно, небывалым подарком судьбы. Дрейден вписался сразу, блестяще сыграв Волика Гору в «Гусином пере». Мне, бредившему «Современником», понадобилось усилие приноровиться к его стилистике. Тут ценилось умение играть остраненно, не по Брехту, а по Акимову, легко набрасывая персонаж, увиденный тобой со стороны. Серега шел к образу своим путем, скрытым психологизмом пронизывая, казалось бы, формальный рисунок. Его экспромты были неожиданны и загадочны, но подчас не совпадали с монотипным режиссерским решением.

Невозможность, а может, и нежелание достичь равновесия с давно сыгранным ансамблем Комедии порождали у него неудовлетворение собой, отказ от профессии и даже уход из театра.

Он работал ночным водителем грузовика, развозившего хлеб, коллектором в геологических партиях, возвращался в Питер и исчезал снова, словно мотал от обмана, разгадывая главную тайну — правду жизни.

Возвращался другим.

Его обновление не было обнадеживающим, но было настоящим. Познав изнанку мира, он научился чуять опасность за спиной. В новых работах предчувствие опасности обретало для него на сцене побудительное действие. «Как все меняется», — повторял он строчку Заболоцкого, относя ее к самому себе. Он пытался разглядеть опасность, исходящую от него самого. Это был серьезный нравственный опыт зрелого художника, побуждавший его неустанно работать над собой.

В спектакле Петра Фоменко по пьесе Жироду «Троянской войны не будет» мы играли с ним тему соучастия в бойне и отказа от нее. Парадокс был в том, что покончить с ней и закрыть ворота войны требовал мой герой, военачальник троянцев Гектор. А хитроумный провидец Одиссей в трактовке Дрейдена ставил под сомнение всякую попытку остановки безумия. И оказывался прав. Гектор закрывает ворота войны, и его убивают. Это было трагично и мощно, как и надлежит классике, и осталось актуальным по сей день.

Я был приглашен в Театр Моссовета и уехал в Москву.

В писательском поселке во Внуково мы стали строить с Аней Родионовой наш бревенчатый дом. Туда и приехал Серега с Аллой Соколовой, моей сокурсницей по Мастерской драматургов.

Это был пик нашего единения. Два Сереги женились одновременно на двух драматургессах и сценаристках. Для обеих пар началась новая жизнь.

Было радостно и тревожно. Мы гуляли по знаменитому поселку, посетили нашего соседа Сергея Владимировича Образцова, великого кукольника и друга отца Сережи Симона Давыдовича, с которым мы с Аней дружили.

Некоторое время Сережа и Алла жили в нашей московской квартире еще до своего отъезда в Киев. С нами связи они никогда не прерывали. Но с отцом была размолвка. Симон ловил от нас любые черточки жизни сына, взявшего тогда вместо отцовской фамилию матери — Донцов.

Этот глубоко личный сюжет их разрыва, свою самую болевую точку, Сережа, верный девизу «Всё через себя», не колеблясь, вложил в свои работы в БДТ — от «Отца» Стриндберга до «Учителя».

Дрейден-старший был болен. Большими буквами он накарябал мне открытку, когда я был на гастролях с Театром Моссовета. «Уговорите Сережу приехать ко мне, пока я могу его еще разглядеть. Я слепну».

Тогда я написал Сереже письмо, попросив еще одного нашего Сережу, Юрского, добавить несколько строк от себя. Нам очень хотелось, чтоб эта встреча произошла.

В назначенный день Сергей приехал в Матвеевское, в Дом творчества кинематографистов, где жил тогда отец. Оказалось, что Симона Давыдовича увезли на кладбище кого-то хоронить. Сказали, что скоро все должны вернуться.

Он прождал ровно два часа и за двадцать минут до приезда отца уехал. На его похороны он потом уже не приехал. И до конца своих дней не мог себе этого простить.

Все годы он разгадывал самого себя. Он сам был симбиозом, стихийным смешением своих контрастов. Поиски внутренней целостности, отыскание абсолютной правды, духовное преображение — вот сердцевина его натуры.

Остальное — тайна.

Июнь 2023 г.

ПРО СЕРЕЖУ ДРЕЙДЕНА

ЭПИЗОДЫ

Рассказывать, каким он был не просто талантливым, но особенным, уникально индивидуальным актером, нет смысла. Это — данность.

Потому только несколько эпизодов — личные впечатления.

Мы встретились и познакомились в 1971 году, в Театре Комедии, на спектакле «Мы бомбили Нью-Хейвен».

Автор пьесы, американец Джозеф Хеллер, много чего написавший, был любителем парадоксальных сюжетов. И в этой пьесе имелся веселый и страшный абсурд. На сцене аэродром времен Второй мировой. Разнообразное густое действие. Актеры-летчики друг за другом уходят на боевые задания. И не возвращаются. Они погибают всерьез. Соответственно, никто не выходит на поклоны — все погибли. После настойчивых аплодисментов режиссер выносит и бросает на авансцену шесть кожаных курток. Все, что осталось от героев.

Театр только что возглавил Вадим Голиков. И пригласил на постановку молодого одаренного и интеллигентного режиссера Юлия Дворкина. Вскоре он, к сожалению, ушел из театральной режиссуры по воле тогдашних обстоятельств.

Хеллер имел благородную неосторожность сопроводить пьесу ремаркой, в которой он разрешал менять текст так, чтобы он имел смысл для той страны, в которой она будет поставлена. И мы с Дворкиным воспользовались этим в полной мере.

Элемент абсурда был существенно усилен. В частности, мы придумали группу новых персонажей, которые назывались болванами. Было шестеро этих болванов во главе с Главным болваном — Сергеем Дрейденом.

Они ничего не говорили. Они плясали и пели. Их пляски ставил великий мастер этого дела — Кирилл Чернозёмов.

Болваны время от времени врезались в основное действие, осуществляя мрачно-веселую составляющую общей атмосферы.

Сережа во главе своего воинства был великолепен.

Болваны были и люди, и одновременно звери, которые спешили в ковчег к Ною, убегали от гибели.

Я сочинил для них соответствующую песню, положенную нашим композитором на лихую музыку, им заимствованную в безбрежном мировом музыкальном пространстве.

Там были такие куплеты: Однажды нас старый Ной Пригласил всех с собой, Чтобы шкуры уберечь В ковчег! И мы к нему со всех ног Без путей, без дорог, Чтобы шкуры уберечь, Спешим! ………………………….. И все вперед, все вперед Весь звериный народ, Чтобы шкуры уберечь, Вперед!

И надо было видеть, с какой убедительной повадкой подлинного вождя выступал Дрейден во главе «звериного народа», спасавшего свои шкуры. В отличие от остальных персонажей.

Вся эта клоунада с подтанцовкой в его исполнении наполнялась зловещим смыслом.

Не понимаю, каким образом спектакль приняли. Но шел он несколько месяцев, успев собрать своего верного зрителя. Сняли его еще до конца сезона.

Я в это время почти что жил в Театре Комедии. Во-первых, я дружил с Вадимом и Юрой Барбоем, умницей и обаятельнейшим человеком, завлитом театра, соратником Голикова. Во-вторых, после вполне успешной премьеры в ТЮЗе летом 1967 года я вскоре оказался в «черном списке», мои собственные пьесы останавливались на уровне Управления культуры. А тут у меня была возможность что-то делать в театре. Да и некоторый заработок был не лишним.

На афишах я значился как «автор песен и интермедий».

Первое, что пришлось ставить Вадиму по приходе в театр, была комедия Владимира Соломоновича Полякова «Да здравствует король!». Владимир Соломонович был небесталанным человеком, много чего сочинившим, типичным советским комедиографом-сатириком, но эта пьеса была чистой халтурой.

Но она была принята и оплачена еще до прихода Вадима в театр. И ставить ее приходилось.

Для того чтобы как-то обострить эту дешевую историю и дать возможность режиссеру найти хоть какие-то небанальные повороты, я по просьбе Вадима и Юры вписал в сочинение Полякова две абсолютно идиотски-абсурдные сцены, которые своим идиотством в некотором роде оправдывали остальное и превращали пьесу в самопародию. То есть появлялся прием.

Состоялся спектакль. На премьеру приехал Поляков. И мы с тревогой ждали — как он отреагирует на грубое вмешательство в его текст, не устроит ли скандал. Владимир Соломонович глазом не моргнул. Поспектакльные-то никуда не денутся. Сдержанно похвалил спектакль и уехал, не дав традиционного банкета…

Следующая моя работа, на которой мы снова пересеклись с Сережей, пришлась на спектакль «Троянской войны не будет» Жироду. Ставил Петр Наумович Фоменко, приглашенный Голиковым на постоянную работу очередным режиссером.

С Фоменко мы подружились, когда он ставил в театре Ленсовета «Мистерию-буфф» Маяковского к 50-летию Октябрьской революции. Спектакль был закрыт на уровне генеральной и объявлен антисоветским. А Фоменко остался без работы с волчьим билетом.

«Театры меня боятся», — писал он мне из Москвы. В это время он писал мне довольно часто. Я на днях нашел несколько его писем. Очень дружески трогательных.

Осенью 1971 года я получил от него не совсем обычное письмо: «Милый Яша!.. Есть дело. Возьмешься ли. Со мной. „Официяльно“! Тебе и мне предложено Лит.-драм. редакцией Центр. Телевидения написать срочно заявку на сценарий по „Детству. Отрочеству. Юности“ Л. Н. Толстого… Как?! Я очень верю, что мы, встретившись, поймем и решим все. Прошу, подумай… Обнимаю Тебя. Поклон Тате. Поцелуй Сережу. Твой Петр». (Под Сережей имелся в виду наш сын Алеша.)

Хорошая была пара — Фоменко с антисоветским спектаклем и я, персонаж «черного списка».

Но это была «акция» чудесной Бетти Иосифовны Шварц, работавшей там редактором. Как-то ей это удалось.

Сценарий я написал, Петя его откорректировал режиссерски, и получился очень недурной телефильм в двух сериях.

Вскоре после этого я инсценировал для него «Капитальный ремонт» Леонида Соболева, вполне приличный роман о русском флоте накануне революции. Соболев был в то время гардемарином.

Соболеву пьеса понравилась, но он возьми и умри. И на этом все кончилось. Петя очень выразительно изображал трагикомическую сцену — вдова Соболева обвиняла его в смерти мужа: он не поставил спектакль вовремя, и это убило писателя…

Таким образом, наше сотрудничество в Комедии было естественным продолжением предыдущей работы.

Своеобразие ситуации заключалось в том, что изысканный текст Жироду трудно давался актерам Комедии.

Фоменко говорил о пьесе: «Я ее ставлю, а она не стоит!»

Мне уже случалось писать, как я сидел четыре месяца рядом с режиссером и мы приспосабливали текст к органике актеров.

По просьбе Пети я написал для спектакля несколько текстов. Но с Дрейденом был случай особый и для него характерный. Он не умел просто выполнять указания режиссера. Он в некотором роде сам себе режиссировал. На этом держались его гармоничные отношения с Голиковым.

Разумеется, через полвека трудно точно воспроизвести все нюансы. Сделаю, что смогу.

Сережа в «Троянской войне» играл Одиссея — роль сюжетно значительную, но, как ему казалось, несколько пресноватую. Они с Гектором пытались предотвратить грядущую войну. Что, как нам сообщил Гомер, им не удалось.

Сережу его функция и его сценическое существование не удовлетворяли. И, насколько я помню, он придумал себе некий второй план, который был для него важнее первого. Он добросовестно выполнял свои миротворческие обязанности, но, как он придумал, мыслями он был далеко — на Итаке. Мысли о Пенелопе, с которой он так не хотел расставаться, занимали его больше дипломатических экзерсисов.

Это надо было как-то еще и внешне обозначить. И я сочинил для него стишок.

Предстоит судьбоносная сцена переговоров. Но перед этим — Одиссей один на ярко освещенной сцене, — и он внезапно останавливается, смотрит куда-то вверх — в пространство, — меняется пластика, уходит целеустремленность «хитроумного Одиссея», перед нами очень грустный человек, и он говорит негромко и печально:

Слышу листьев тоскующий ропот, Что-то грустное шепчут листы… Пенелопа моя, Пенелопа, Где же ты? Как же ты? С кем же ты?

И зритель много чего за этим слышал.

При встречах он мне иногда вспоминал этот стишок.

За «голиковские» годы Сережа сыграл несколько блестящих ролей в спектаклях Вадима. Им хорошо работалось вместе.

Безумный Видоплясов в «Селе Степанчикове», Наркис в «Горячем сердце» с его манией пошлого величия.

Я навсегда зрительно запомнил — Наркис сидит на огромном пне посреди сцены-двора (на этом пне многое происходило) и элегантно наматывает портянки из какого-то воздушного яркого материала — крепдешин какой-нибудь…

В ростановских «Романтиках» два великих клоуна — Дрейден и Захаров — смешили зал до полусмерти. Видно было, что им и самим очень смешно. Вадим показал, что прекрасно умеет ставить комедию.

Театр Комедии стал значительным явлением в культурной жизни не только Ленинграда. Спектаклям Вадима посвящали серьезные исследования. Чего стоила обширная работа Наума Яковлевича Берковского о «Селе Степанчикове», занявшая значительную часть соответствующего номера журнала «Театр», который вообще активно поддерживал Голикова.

Но по ряду обстоятельств недругов у него оказалось больше, чем друзей в театральном мире.

В результате сколь пошлой, столь и подлой внутритеатральной интриги — ложь, сплетни, политические доносы — Голиков был хамски изгнан из театра. Эта история в конечном счете его убила.

Место главного режиссера занял Фоменко, которого я в свое время убежденно рекомендовал Вадиму.

Когда это произошло, я написал Петру Наумовичу письмо, в котором объяснил, как я отношусь к этой истории, и поскольку «стала ясна сверхзадача спектакля», который он разыграл в Театре Комедии, то я прошу его не пытаться здороваться со мной при встречах в общественных местах. В Театре Комедии я с тех пор не был ни разу.

Сережа попросил показать ему это письмо. Я показал. Вскоре он ушел из театра.

И еще один значимый эпизод, много говорящий о Дрейдене — актере и человеке.

В 2019 году мы отмечали во Дворце искусств 95-летие журнала «Звезда». Сережа у нас бывал, естественно, с собачкой. И я попросил его на вечере прочитать стихи важного для журнала автора — Заболоцкого.

Я думал, что по характеру мировидения Сереже будут интересны абсурдные «Столбцы». Но он, подумав, сказал мне, что прочитает свое любимое стихотворение Заболоцкого — «Прощание с друзьями». Многозначительный выбор. Это стихи высочайшей трагедийной горечи и пронзительной печали.

В широких шляпах, длинных пиджаках, С тетрадями своих стихотворений, Давным-давно рассыпались вы в прах, Как ветки облетевшие сирени. …………………….. И уж не в силах вспомнить ваш язык Там наверху оставленного брата.

Недавно освобожденный из заключения, прошедший пытки, Заболоцкий пишет реквием по убитым друзьям.

И когда Сережа дошел до последней строфы, у него перехватило горло, он с трудом закончил и быстро ушел со сцены.

Не комментирую…

Июнь 2023 г.

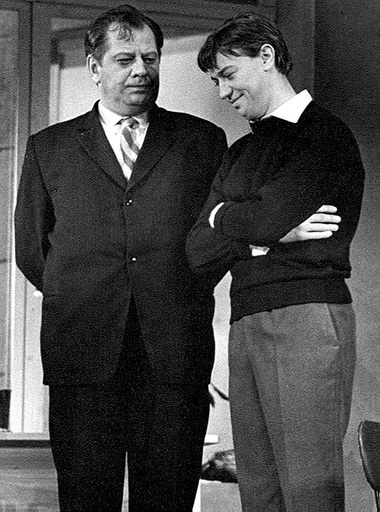

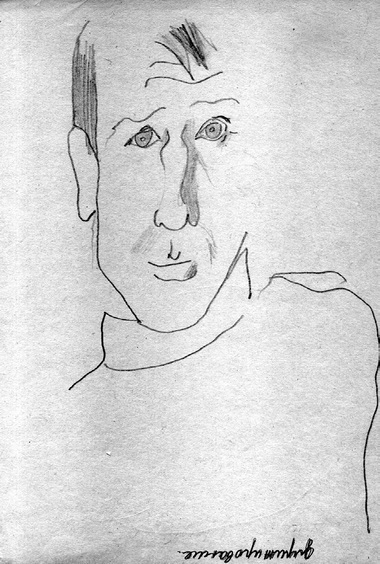

П. Панков (Отец Волика), С. Дрейден (Волик Гора). «Гусиное перо». Театр Комедии. Фото из архива редакции

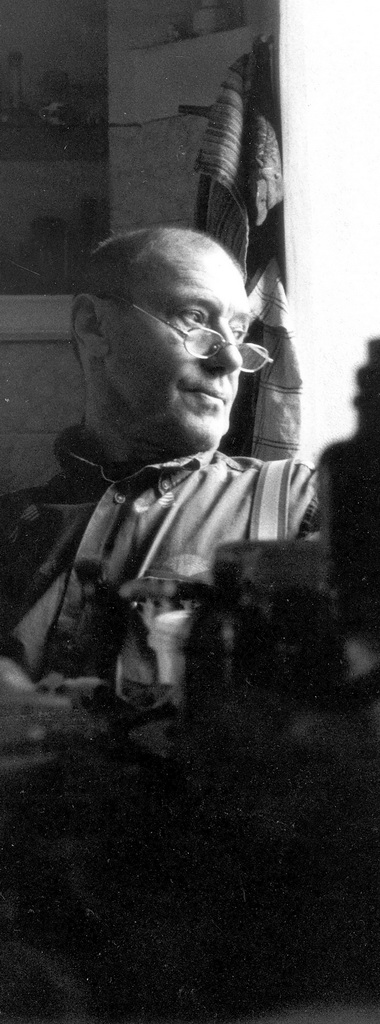

В 2001 году исполнялось 100 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова. В то время на телеканале «Культура» шел цикл программ «Кумиры», который мы снимали вместе с режиссером Ольгой Высоцкой. Я была автором и ведущей. В программе участвовали замечательные артисты бывшей акимовской труппы: Елена Юнгер, Лев Милиндер, Геннадий Воропаев, Светлана Карпинская и другие. Зная театральную историю тех лет, я полагала, что свою нишу в этой панораме может занять и Сергей Дрейден. Взаимоотношения с ним Николая Павловича дадут очень интересную краску для понимания характера Акимова. Место съемки, репетиционный зал, Сергей Дрейден выбрал сам.

Монолог Сергея был исповедальным и длился около 20 минут. В программу, время которой имело рамки — 39 минут, такой монолог целиком не помещался. А вычленить какую-то часть его, как это делается обычно, — не представляло никакой возможности. Это было единое по своему смыслу высказывание. И мы решили оставить его в нашем архиве, надеясь использовать когда-нибудь в будущем.

К большому сожалению, это время настало только сейчас…

Июнь 2023 г.

Сергей Дрейден говорил:

Самое удивительное, что невероятным образом сегодня здесь оказался именно этот предмет (берет со стола большое гусиное перо). Вот он, этот предмет, про него-то и будет мой рассказ.

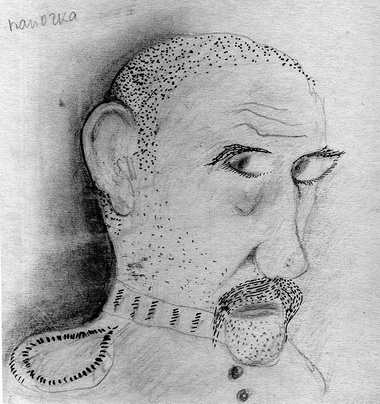

Это все было в 64-м году, и все началось именно в этой аудитории. Николай Павлович Акимов пригласил меня в театр. Пригласил с подачи режиссера Левы Цуцульковского, который вспомнил, что видел худенького мальчика на телевидении, который все чего-то там крутился. А я очень много крутился все время… Я и сейчас кручусь. Но Николаю Павловичу надо было показаться. Хотя он и знал фамилию Дрейден, знал моего отца, Симона Дрейдена, он его рисовал до войны и есть даже портрет отца. У них были какие-то свои отношения. Я с детства слышал имя Акимова, видел в доме акимовский портрет отца. Я ходил в Театр Комедии как зритель и безумно любил этот театр как зритель. Но в ту пору, в 60-х годах, мое актерское увлечение, конечно, относилось к театру «Современник», к Эфросу. И я себя не представлял, окончив институт, актером этого театра. Тем более, окончив институт, я встретился с режиссером Розой Абрамовной Сиротой, которая работала с Товстоноговым. Это была совершенно другая актерская жизнь.

И вдруг мне делают предложение играть в спектакле Театра Комедии, играть мальчика, который занимается пантомимой. А я безумно любил пантомиму, и мне было это очень интересно. Но мне надо было показаться. И я пришел в эту аудиторию, здесь сидел длинный худсовет. В центре… Николай Павлович Акимов. По-моему, стола около него вообще никогда не было. Он был небольшого роста, но еще и сидел как-то низко, и у него в руках была какая-то очень красивая зажигалка. Впоследствии я видел у него разные красивые зажигалки, там бензин переливался в стекле…

Николай Павлович очень внимательно, остро и как-то отдельно смотрел меня, я это хорошо помню. То есть он как-то очень сразу включился. Я играл сцену из пьесы «Эй, кто-нибудь!» Сарояна. Действие происходит в тюрьме… И в сцене здесь, по сюжету, есть партнер — девушка. А партнера, девушки, у меня не было. И я придумал, я сочинил, что я ее якобы рисую. Не думая о Николае Павловиче как о художнике. Я к нему никак не пристраивался. Я снимал ремень, выдергивал шнурки, изображая, что действие происходит в тюрьме. Я брал настоящий мел, чертил круг прямо перед Николаем Павловичем и начинал: «Эй, кто-нибудь! Эй, кто-нибудь!» И начинал играть. Потом я рисовал мелом эту девушку, как бы фантазируя с ней диалог. И когда закончил, я по глазам (а у него глаза были очень остренькие, как нос) понял, что он очень лично ко мне отнесся, очень лично. Это играет вообще большую роль в жизни. После этого Николай Павлович меня поздравил. Меня приняли в театр. Дальше я сыграл «Гусиное перо», держа в руках это самое перо, из-за которого, собственно, вся заварушка пьесы… Вот коротко содержание: мальчик украл из Тютчевского музея перо для своей девушки. И подарил ей. Дальше там происходят какие-то большие события, и в конце, когда все выясняется, девушка (это происходит на авансцене) бьет героя по лицу. Молодой человек не выдерживает и хочет ей в ответ тоже вбахать. Замахивается, но в этот момент учитель, завуч, а он был хромой, и он своей палкой — раз — и не разрешает юноше ударить девушку. И вот Николай Павлович однажды на гастролях сказал после спектакля: «Сережа, знаете что? После того, как учитель это сделал, — а Света Карпинская играла девушку, — вы спокойно подойдите, возьмите ее руку и поцелуйте».

То есть он удивительно точно мог добавить краску, какую-то точность.

Я очень недолго работал в Театре Комедии. И теперь должен рассказать историю моей большой вины перед Николай Павловичем, большой вины, которую, увы… Дело в том, что после Волика Гора с этим пером у меня сразу поплыла, по сегодняшнему выражению, крыша. Мне показалось, что я сыграл лучше всех, сильнее всех и все актеры здесь не умеют играть, а умею играть один я. И я как бы ходил такой по театру очень-очень такой… В театре ко мне все актеры тем не менее относились по-домашнему, они видели, очевидно, молодого человека, у которого там пары какие-то, дымы внутри. В общем, я пару раз порывался уйти из театра просто потому, что вот уйти и уйти. И даже бунтовал против какой-то пьесы и артистов подбивал, что вот это нехорошо, это не то, начал уже вмешиваться в репертуар. В общем, разворачивался в полную силу. Ну да… Ну а что? Это они делают не то, это не то, он, Николай Павлович, не умеет работать с артистом как надо, как вот Ефремов умеет, Эфрос умеет, а Акимов не умеет. Он не понимает в этом ничего. А я понимаю. Вот. Взбунтовался. Николай Павлович меня вызвал тогда, вызвал и очень спокойно, с тем же глазом доброжелательности сказал: «Знаете, Сережа, ведь дело в том, что искусство — это (я не буквально цитирую, но смысл был такой) искусство компромисса. То есть надо всегда найти наилучший компромисс. Да, пьеса не очень хорошая, мягко говоря. Но такая ситуация, ее надо сделать, понимаете? И сделать как можно лучше. Понимаете, — говорит, — когда я был молодым человеком, то мне нужны были деньги, а я умел только рисовать. И я рисовал рекламу. Знаете какую? Какую только мне не предлагали рекламу дурацкую, пошлую. А я думал, ведь есть же наилучший вариант, который я могу сделать». И хотя Николай Павлович мне это говорил, я понимал, что он меня склоняет к дурной пьесе, и все равно как бы отмахивался. В результате я не отмахнулся и сыграл, и неплохо сыграл свою роль.

Но вот это я запомнил. А сработал этот совет Николая Павловича гораздо позже, когда я дошел по возрасту, по жизненным ситуациям до этого.

А теперь сама вина. Я рванул из театра. Меня уговорили все-таки прийти к Николаю Павловичу и сказать, в чем дело. Я пришел и сказал, что я очень устал. Очень. Тогда Николай Павлович сделал исключительное дело. Он сказал: «Отдохните месяц». Меня освободили на месяц от работы в театре. Но через полгода я снова изобразил из себя что-то такое великое, что здесь не помещается. И меня унесла волна. Я ничего Николаю Павловичу не сказал. И уехал в город Москву, в «Современник».

Но там, в «Современнике», меня никто так не принял, как приняли в Комедии. И я на них обиделся, был удивлен, потому что такой великий приехал, а они его как-то ни за что ни про что… И я вернулся в Ленинград, какое-то время маялся. Телевидение мне помогало подработать. И вот общие друзья и знакомые соединяют меня с Еленой Владимировной Юнгер, которая каким-то образом уговаривает Николая Павловича, что он меня все-таки примет. И я прихожу в кабинет… На этот раз очень волнуюсь, чувствую, что-то должно произойти. Вхожу в кабинет Николая Павловича, сажусь рядом. Глаз его, ранее острый и доброжелательный, очень интересующийся, здесь был совершенно другой. Это был 67-й год, через год его уже не станет. И он мне сказал фразу… так прямо мне, пожалуй, никто этого не говорил. Он сказал: «Вы нехороший человек». Не поясняя. А потом сказал: «Вы хотите, чтобы я вас взял в театр? Да, я возьму вас, но жизнь ваша в нем будет такова: я не буду вам давать ничего играть». Ну как бы все. Он потерял ко мне всякий интерес, потому что он увидел что-то такое, что он в жизни не прощал…

Комментарии (0)