«Ворованный воздух».

Независимый проект на площадке Городского театра.

Режиссер Дмитрий Хохлов, художник Елена Левина, драматург Матвей Зарецкий.

Дмитрий Хохлов, недавний выпускник режиссерского курса Г. М. Козлова, на площадке Городского театра вместе с небольшой командой (Еленой Левиной, Артемом Николенко, Матвеем Зарецким и выпускниками мастерской С. Д. Бызгу Артемом Кисаковым и Валерией Ермошиной) создал спектакль про Мандельштама. Без здания, без названия проекта, без масштабного пиара, буквально подвально, самиздатно. И в этом, казалось бы, театре «на коленке» возникает яркое мандельштамовское, нежное и трагическое. актуальное высказывание.

А. Кисаков (Осип Эмильевич), В. Ермошина (Надежда Яковлевна).

Фото — архив театра.

Мандельштам театру не чужой. В Воронежском Камерном театре под руководством Михаила Бычкова долгое время проходил Мандельштамфест, в театре ЦЕХЪ Михаил Каргапольцев поставил «МНДЛШТМ» с яркой актерской работой Виктора Бугакова, еще в 2011-м Олег Дмитриев поставил на Малой сцене МДТ спектакль «Мандельштама нет» по воспоминаниям Надежды Яковлевны. Фигура Осипа Эмильевича в последние годы вдохновляет молодых и талантливых творцов. В 2015 году Роман Либеров (признан иностранным агентом на территории РФ) создал документально-художественный фильм «Сохрани мою речь навсегда». Под его же руководством в 2021-м вышел одноименный масштабный музыкальный проект, в котором принимают участие разножанровые крупные российские артисты: Noize MC, Oxxxymiron (признаны иноагентами на территории РФ), Zoloto, OQJAV, IOWA, Shortparis, Леонид Агутин и другие. Каждое обращение к творчеству поэта, будь то фильм, трибьют, спектакль или картина, доказывает невероятную вариативность прочтения и поэзии, и трагической судьбы Мандельштама.

Если до 2022 года художников интересовали в большей степени творчество поэта и его вариативность, то сейчас именно биография Мандельштамов оказывается «ко времени» (например, летом 2022 Руслан Кудашов в Воронеже поставил «Мандельштам. Воронежские тетради»). «Ворованный воздух» — то, что легко соотносится с нынешними переживаниями, хотя, казалось бы, еще недавно такая параллель представлялась невозможной, отжившей себя.

В 2024-м молодая безымянная команда, как и Олег Дмитриев со своим независимым проектом в 2011-м, обращается к воспоминаниям Мандельштамов. Дмитрий Хохлов создает исповедальный, нежно-трагический спектакль, деля действие на две вполне самостоятельные части: первая — история Надежды Яковлевны, вторая — Осипа Эмильевича. Обе — про время заключения Мандельштама, про переживания и постепенное умирание обоих. Матвей Зарецкий берет в основу драматургического текста воспоминания, часть текста стилизуя под них так, что разницы не замечаешь и принимаешь текст молодого драматурга за текст столетней давности.

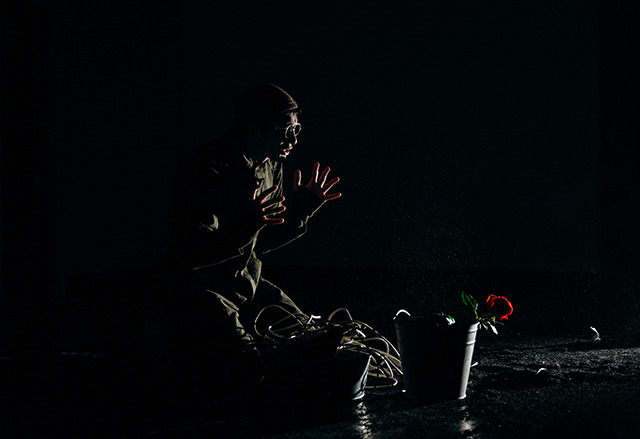

А. Кисаков (Осип Эмильевич).

Фото — архив театра.

Визуально Елена Левина и Дмитрий Хохлов насыщают пространство небольшими, но узнаваемыми театральными образами: несколько метрономов, стоящих у дверей сцены Городского, черная земля, телефоны с раскинутыми по всей сцене проводами, которые Артем Кисаков будет усердно обрывать при любой попытке героини Валерии Ермошиной позвонить. Теплый свет, тени, падающие в углы сцены, подвальное пространство Городского в сочетании с советскими атрибутами ссыльного и допросного быта создают атмосферу катакомб, расстрельного помещения. Рассуждения о непонимании будущего, прошлого и настоящего, трудности быта политзэка и желание смерти точно сочетаются с тем, какую обстановку создает команда спектакля.

В спектакле на Малой сцене МДТ 2011 года Галина Филимонова, судя по тексту Дмитрия Циликина в № 63 «ПТЖ», играла спектакль о растянувшемся на годы убийстве поэта, о друзьях-поэтах, художниках, о предателях и циничной власти, медленно травящей политического заключенного. Тогда не было «ни одного гвоздем забитого акцента — акценты возникали от перелива дыхания». И игра Валерии Ермошиной в образе Надежды Яковлевны в первой части «Ворованного воздуха» ощущается примерно так же. Случайная параллель со спектаклем 2011 года невольно заставляет думать, что время Мандельштама, или точнее Надежды Яковлевны Мандельштам, пришло вновь: как Филимонова (к тому времени уже два десятка лет как заслуженная артистка) отождествляет себя, вероятно, ощущая трагедию времени, с женой ссыльного поэта, так и Ермошина чувствует, что женская скорбь по любимому, постепенно умирающему в заключении, витает в воздухе и пропитывает атмосферу.

Текст спектакля представляет собой поток сознания, поток рассуждений, состоящий из воспоминаний Надежды Яковлевны, текста Мандельштама и отрывка из «Шерри-бренди» Шаламова. Основное время и место событий спектакля — осень и лето 1938 года, Владивосток и Москва соответственно. Все части связаны друг с другом условно, но драматург и режиссер чувствуют общее настроение текста: тотальное бессилие, которое необходимо преодолеть. Общие «тезисы» (время — это пытка; в чем смысл жизни в тюрьме; тоска от ожидания; смерть — это награда; смирение с тюремным бытом и т. д.) создают ощущение тихого меланхолично-исповедального, бесконечного страдальческого монолога.

А. Кисаков (Осип Эмильевич), В. Ермошина (Надежда Яковлевна).

Фото — архив театра.

Дмитрий Хохлов, постепенно формируя свой художественный язык, представляет текст через метафоры, выстраивает красивую картинку, помогая актерам найти необходимый тон, интонацию. В противоборство звенящему, бьющему метроному Валерия Ермошина достанет маленькую музыкальную шкатулку; во время рассуждений о гражданской войне Артем Кисаков, играя в первой половине героя-функцию (чаще всего надзирателя-энкавэдэшника), предложит деревянную лошадку на палочке с радостным вскриком «хе-хей!», разыграет комическую сценку про водолаза, повторенную пять раз, и соберет белого бумажного голубя как связующее Надежду Яковлевну и Осипа Эмильевича звено. Стихотворения Мандельштама будут звучать закадровым голосом — спектакль фокусируется не на творчестве поэта, а на его судьбе. И, в сущности, даже не на его судьбе, а на жизни Надежды Мандельштам во время ареста. Спектакль про Мандельштама без Мандельштама-творца.

В первой части — блоке про Надежду Яковлевну — Валерия Ермошина в центре внимания, а Артем Кисаков — как бы ей в подмогу. Ермошина играет без патетики и пафоса, интонированием и акцентами, точными размеренными паузами. Ее игра неспешна, основана на выверенном, отточенном темпе, каждая реплика, каждое рассуждение акцентировано именно на том тезисе, который как бы обозначает ключевую трагическую мысль Надежды Мандельштам.

Переход ко второй части прост: Артем Кисаков переодевается и ловко, моментально перевоплощается из энкавэдэшника, передавая эту роль на время партнерше по сцене, в Осипа Эмильевича, лишь штрихами обозначая его облик. Актер умело переходит из ироничной манеры игры роли-функции в мечтательного, меланхоличного, в чем-то наивного Мандельштама, променявшего пальто на сахар, читающего стихи за еду. Если героиня Ермошиной — суровая и обессиленная, не верящая в силу справедливости, то герой Кисакова становится противоположностью: в тюрьме он до сих пор как будто сохраняет надежду на возможное правосудие. И эти контрастирующие образы как раз и дополняют друг друга.

Последний монолог спектакля — монолог Надежды Яковлевны спустя тридцать лет после убийства Мандельштама. Эпилог задает главный тезис: ожидание смерти — мучительно, а когда тебя «бьют», необходимо выть, кричать, потому что «воем человек оставляет след на земле и сообщает людям, как он жил и умер; молчание — вот настоящее преступление!». Видимо, только так можно сохранить чью-то речь навсегда.

А. Кисаков (Осип Эмильевич), В. Ермошина (Надежда Яковлевна).

Фото — архив театра.

Ощущение потери почвы под ногами; трагические устрашающие рассуждения о смерти как наказании; рассказ о борьбе политзэка с бытом и борьбе его жены с ожиданием; мысли о том, что время — это пытка, — таков диалог молодого театрального коллектива с Мандельштамами сегодня. Мандельштамы — те, кто показывает, что в противостоянии молчаливой убивающей власти, страха и любви побеждает любовь, даже несмотря на смерть. Получается, любовь сильнее страха…

Комментарии (0)