Театр всегда жадно ищет материал, который мог бы дать сцене новых героев, новый взгляд на перемены, происходящие с человеком и миром, новую историю, способную увлечь зрительный зал. Впрочем, история может быть «старой», то есть — вечной, например, «отцы и дети», но с таким набором подробностей, чтобы в знакомом обнаружилось еще неведомое. Театр находит такой материал в современной драме, берясь за тексты, только-только вышедшие из-под пальцев, стучащих по клавиатуре, потому что в них важен свежий, непросохший отпечаток действительности, схваченной «в моменте». При этом по-прежнему внимательно и чутко театральные люди следят за прозой, за большими романами, в которых есть протяженность и объем судеб, сложность человеческих отношений, неоднозначность характеров. И так радостно бывает увидеть, что театр отыскал новый хороший текст, дающий содержательный импульс для постановочных поисков, что у оригинальной современной прозы началась сценическая история — кто знает, быть может, она окажется длинной и полной событий.

Роман Тимура Кибирова «Генерал и его семья» был опубликован в 2020 году и уже в сентябре 2021-го был инсценирован режиссером Алексеем Крикливым в новосибирском «Глобусе». Спектакль вошел в лонг-лист «Золотой маски», совершил гастрольный тур по нескольким городам региона, но до столиц не добрался. В конце 2022 года на Новой сцене Театра им. Евг. Вахтангова появился свой «Генерал…» в постановке Светланы Земляковой. Работа вахтанговцев, разумеется, сразу попала в поле зрения прессы. Однако первопроходцами были все-таки новосибирцы.

ПАРАДОКСЕЛЬ1

Т. Кибиров. «Генерал и его семья».

Новосибирский молодежный театр «Глобус».

Режиссер Алексей Крикливый, художник Каринэ Булгач

Для меня «первая любовь» с «Генералом…» случилась именно в «Глобусе». Признаюсь честно: я позволила себе явиться неподготовленной. Что за генерал, какая такая у него семья — ничего не знала, но, представляя в целом творчество поэта Кибирова (кстати, первый его прозаический опыт, «Лада, или Радость», тоже был успешно инсценирован), понимала, что речь в этом романе идет о жизни в Советском Союзе. Коллаж фотографий на программке — Мария Каллас, Борис Бабочкин в папахе Чапаева, Джон Леннон, Анна Ахматова и Юрий Толубеев в роли Собакевича (с подрисованными громадными синими усами), изображение проигрывателя с пластинкой фирмы «Мелодия» — намекал на время и место действия. На заднике сцены, задрапированном белыми «французскими шторами», виднелся нижний край герба СССР (большая его часть пряталась где-то выше, как бы отрезанная занавесом). Ироничное решение художника и объявленный жанр: «исторический анекдот в 3 частях» — дали ключ к спектаклю, в стилистике которого есть что-то от карикатуры, что-то от советского мультфильма — кукольного или пластилинового. Только вот почему-то зрители, до этого охотно смеявшиеся, в финале всхлипывали и смахивали слезы — редко такое увидишь в театре. Я и сама плакала, вот такой анекдот.

Роман не скрывает своей коллажной природы. На шести сотнях страниц Кибиров прихотливо склеивает разные фактуры: фикшн и нон-фикшн, историю семейства генерал-майора Бочажка и «большую историю» страны, страницы дневника своего отца в бытность его курсантом Днепропетровского артиллерийского училища и собственные ранние стихи, отдав их «закулисному» герою, поэту К. К., etc., etc. Текст прострочен аллюзиям и реминисценциями. Все идет в ход — анекдоты, присказки и пословицы, узнаваемые фразы из популярных фильмов, песен, стихотворные и прозаические цитаты, которыми начитанный советский человек и вправду уснащал свою речь, расцвечивая ее иногда до пестроты. (Ведь нельзя просто сказать, к примеру, «зима», надо обязательно добавить «крестьянин, торжествуя»…) Находится в романе место для многостраничных документов: переписки М. А. Шолохова с И. В. Сталиным о коллективизации и показаний писателя Ивана Шмелева о красном терроре в Крыму. «Кто уже читал, пропустите», — разрешает автор. Да, он постоянно ведет беседы —и с читателем, и с героями. Разговаривает на два голоса с вымышленным собеседником, отвечая на вопросы, которые сам же и задает, возражая предполагаемым оппонентам и комментируя собственные художественные решения, оправдываясь и отшучиваясь.

Ольга Балла-Гертман, анализируя роман Кибирова, характеризует его способ письма как «речь, призванную, кажется, самим существованием, самим своим настойчивым избытком указывать на условный характер происходящего». И продолжает: «Картонные, дескать, это всё декорации, ширмы, из-за которых, не маскируясь, — ну вы же видите! — торчат и руки повествователя, дергающего своих героев за все приличествующие веревочки, и сама голова его (и, кажется, даже без маски). Смотрящего на них сверху, свысока, извне, — а нам подмигивающего изо всех сил»2.

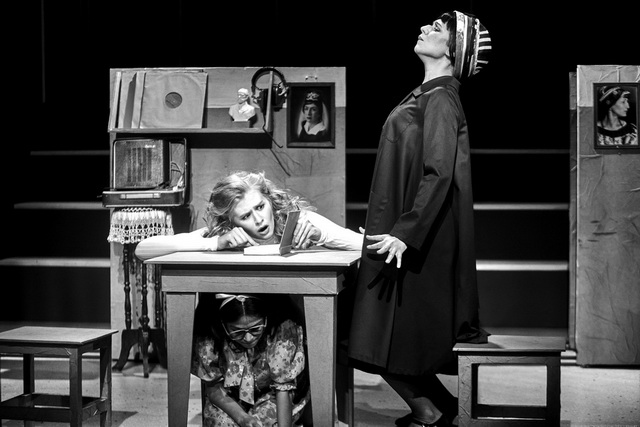

Игровой принцип романа претворен режиссером Крикливым и сценографом Каринэ Булгач в сценический стиль. Главным элементом оформления как раз и стали невысокие подвижные ширмы (см. цитату выше!), выставленные рядами и выгораживающие зоны в растянутом в ширину пространстве малой сцены. Передняя ширма, когда необходимо, служит экраном, на который проецируются эпиграфы, предваряющие у Кибирова каждую главу (авторы подобраны вызывающе разнообразные, от Гиппиус до Мюссе, от Шиллера до Мандельштама, широко представлен А. С. Пушкин, потому что «наше всё»). Прием выдает намерение режиссера не маскировать происходящее под жизнь, а, наоборот, подчеркивать условную природу спектакля. Театр не скрывает, что читает роман, причем в самом прямом смысле — пухлый фолиант Кибирова все время присутствует на сцене, персонажи зачитывают по нему стихи Ахматовой (о роли Анны Андреевны в жизни героев еще будет необходимость поговорить), а солдат-срочник Лева Блюменбаум, постоянный посетитель библиотеки, и вовсе с головой углубляется в чтение книги, сидя в углу площадки.

Настоящие предметы (вроде того же проигрывателя с пластинками, или бобинного магнитофона, или этажерки с непременной кружевной салфеткой, или пожелтевшей газетной вырезки с фотографией The Beatles, которых генерал обзывает «жуками») вызывают воспоминания о подобных или таких же точно вещах в реальных квартирах. Но в условном пространстве возникают и детали, лишь «играющие» в подлинность: скажем, явно увеличенная в размерах пачка папирос «Беломор» или, наоборот, слишком короткая и узкая тахта, на которой не только длинноногой Анечке (любимой дочке генерала), но и ее братишке Степке-балбесу не уместиться. Так же и стол, которому выпадает играть роль кухонного и всякого другого необходимого в действии, оказывается чересчур маленьким, и когда на нем пытается свернуться в позе эмбриона генерал Бочажок — Илья Паньков, хнычущий и подвывающий из-за предстоящей свадьбы дочери, приходит догадка: это не просто реквизит, это игровой снаряд для клоунады. А уж когда молодой Бочажок, еще не генерал, перелетает через тот же стол в залихватском прыжке…

Так, стоп. Надо, конечно, обо всем по порядку рассказывать, но это бывает непросто сделать: композиция спектакля, по-своему отражающая лоскутный принцип романа, включает отступления, флешбэки, действие движется не по прямой хронологии, а петляет. Режиссер Алексей Крикливый смело монтирует эпизоды, иногда соединяя сцены внахлест, иногда встык. И время, и пространство здесь проницаемы, не замкнуты сами в себе. Так, уже умершая к началу повествования жена Бочажка Травиата Захаровна (Светлана Галкина) присутствует не только в виде фотопортрета на стене (красивая осетинка в национальном головном уборе), но и свободно входит в квартиру, волнуясь за судьбу своих домашних: кормит с ложки заснувшего с надетыми наушниками сына-битломана, тихо охает, внезапно увидев беременный живот Анечки, ласково, но твердо наставляет мужа: «Займись девочкой!» Понятное дело: она не покидает пространства памяти генерала и его семьи, значит, может быть рядом с ними.

Еще одному персонажу, появляющемуся на сцене во плоти, но на самом деле — виртуальному, генерал, хихикая, указывает законное место: «А вы так делать не можете, вы — в моей голове!» И Анне Андреевне Ахматовой (Арина Литвиненко) приходится с этим согласиться. Не получится у нее предостеречь генерала, который решил проникнуть в тайну дочкиного живота и выяснить, кто же отец будущего ребенка, от опрометчивого поступка. Сунет он свой любопытный нос в чужую переписку и найдет стихи К. К., в которых ничегошеньки не поймет, зато все поймет Анечка, застукав папашу в своей комнате… Был бы очередной семейный скандал, но тут — схватки, Анин крик «Папочка!», заглушаемый божественным голосом Марии Каллас (ария «O, mio bambino caro»), и перед антрактом на свет рождается генералов внук Сашка.

Придуманный Кибировым главный герой, невзирая на биографию (парень из деревни, вся жизнь — скитания по военным городкам), — фанатично любит оперу. «Жуков», равно как и советскую эстраду, презирает, готов оценить лишь сестер Лисициан, когда они поют «Когда умчат тебя составы» (песню из фильма «Испытание верности» будущая чета Бочажок дуэтом насвистывает в вагоне поезда, где им впервые довелось встретиться). Забавные, нелепые, трагикомические события из жизни обитателей квартиры в многоэтажном «генеральском доме» поселка Шулешма-5 подзвучены красивейшими мелодиями Верди, Пуччини, Шуберта, Чайковского, и это, безусловно, сознательно выстроенный контрапункт. Маленький Бочажок (ср. бочаг — глубокое место в реке) — и великая музыка… Другие мелодии, допущенные в аудиопространство, маркируют основное время действия — 1970-е годы, и отвергаемые генералом «Червоны гитары» серебристым звуком струнных уносят в «лодке памяти» к тому, «что уже ушло» (песня «Wracac do tego»).

Автор романа, видимо, толкает меня под локоть, отчего я все время сбиваюсь, кружу и не могу схватиться за основную нить… Обозначу хотя бы фабулу. Василий Иванович Бочажок (опускаю многословные комментарии к знаменитому имени-отчеству героя и его смешной фамилии), бравый и молодцеватый, хоть ростом и не вышел, недавно получивший чин генерал-майора, вместе с сыном-школьником, робким и вечно шпыняемым, ждут на аэродроме самолет, который должен из Москвы доставить к ним Анечку, папину гордость, студентку, умницу и красавицу. Ждет генерал свою обожаемую дочь, волнуясь — как сложатся их отношения, потому что перед расставанием год назад они крепко поссорились. Столкнулись — Анечка, «сопливая антисоветчица» (ставшая такой под влиянием запрещенных стихов ее знаменитой тезки, Анны Ахматовой), и отец-молодец, всего этого диссидентства не понимающий и не разделяющий. И вот самолет доставляет… Анечку с огромным животом и без всякого мужа. И отношения приходится выстраивать уже в новых предлагаемых обстоятельствах!.. Траектория многократных сближений-отдалений Василия Ивановича и его дочки — главный нерв всей истории, а попутно происходит всякое: как уже было сказано, рождается мальчик, а потом новая любовь неожиданно приходит к Анечке в виде солдата с длиннющими, как будто накрашенными ресницами и фамилией Блюменбаум, и расписываются они в поселковом ЗАГСе, предварительно подвергшись «атаке» местных хулиганов, и уезжают в Москву, забирая с собой маленького Сашку, а еще через некоторое время присылает Анечка генералу длинное письмо с просьбой дать согласие на выезд в государство Израиль. Бочажок сначала резкой телеграммой отбивает отказ… Но завершается сюжет снова на взлетно-посадочной полосе, где в последний раз перед расставанием обнимает генерал дочь и внука, отпуская их в эмиграцию, что в конце 1970-х означало — на веки вечные. Если бы я была автором романа, я бы, наверное, в эту минуту задала вопрос: как такая, в общем-то, простая история с участием забавных членов семьи Бочажок, их не менее нелепых соседей и знакомых, да еще и затесавшейся сюда Анны Ахматовой оказалась способной вовлечь и увлечь, да еще и заставить слезами капать в конце?..

Персонажей режиссер Крикливый и команда прекрасно понимающих его актеров (среди которых — недавние студенты курса, на котором преподавал он сам вместе с Ильей Паньковым и Светланой Галкиной) сочинили крайне выразительных, на грани шаржа, снабдив их толщинками, гуммозными носами, потешными париками. Положим, восхитительно талантливой и обаятельной Анастасии Белинской ничего из этого и не понадобилось (кроме накладного живота в первом акте): на образ «работает» ее исключительно высокий рост и умение быть смешной при столь яркой красоте. Блондинка Анечка вдвое выше своей веселой, доброй, нескладной подружки Машки (Екатерина Боброва в огромных очках и пышно начесанном черном парике), и вместе они составляют, конечно, клоунскую парочку а-ля Пат и Паташон. Своя клоунада у Ивана Зрячева — его Степка, в лыжной шапочке, похожей на детский чепчик, и в клешах, постоянно в тревоге (за что еще прилетит от сурового отца?), оттого на всякий случай он навсегда втянул голову в плечи и мрачно смотрит исподлобья. Ахматовой и Травиате вылеплены носы с горбинкой, книгочею и жениху Леве — Владиславу Огневу приклеены загнутые вверх черные ресницы, а под генеральским гримом и вовсе не видно артиста Панькова, он практически неузнаваем! Его Бочажок неимоверно броваст и усат, ручки потешно складывает на толстом животе, говорит голосом волка из «Ну, погоди!» и с малороссийским акцентом и вызывает судороги смеха всем своим обликом и преувеличенно выразительными реакциями. В общем, сплошное «дельарте»… Сцены на грани фарса (и фола) сделаны с живейшим юмором и без всякой пошлости. Первое любовное соитие Ани и Левы на пустынном острове посреди озера решено как ловкий пластический этюд на автомобильной покрышке — на этом утлом «маленьком плоту», неустойчивом, тесном и неудобном для двоих, Белинская и Огнев исполняют прихотливые телодвижения, доводя зрителей до смехового экстаза. И еще более смешным оказывается до жути неловкий момент, когда случайность сводит в одной квартире изнывающих от страсти молодых героев и генерала с соседкой, славной и совершенно безотказной Ларисой Сергеевной (у Веры Прунич — прекрасная актерская работа). Кто кого застукал — уже не совсем понятно, потому что стыдно до визга только несчастной соседке, Анечка же сгибается пополам от смеха, а Лева стремительно бежит с поля битвы, преследуемый генералом в семейных трусах… Чистая театральная радость, артистический кураж становятся топливом, на котором движется действие.

Чудеса мгновенного преображения, перепрыгивания из роли в роль демонстрирует Артур Авдотченко — он играет Леньку Дронова, друга Васи Бочажка, бесшабашного ловеласа и шутника, Барановского — приставучего офицера со свистящим зубом, а заодно и разных других подчиненных генерала, а также соседа Корниенко и всех подряд, кого еще бывает нужно изобразить, включая молодого священника, которого отчаявшийся Бочажок привозит к умирающей от рака жене, и до невозможности обаятельную Найду, щенка-девочку, которую отец милостиво разрешает Степке завести, когда они остаются вдвоем без Анечки… Многоликий Авдотченко виртуозен в мгновенной смене масок! Апофеозом становится сцена, когда Прунич — Лариса Сергеевна вытаскивает из-за стола Авдотченко — милиционера, оформляющего протокол на Леву, Анечку и Машку (после драки с хулиганьем), ведет его на другой край сцены, попутно объясняя: ты мой муж, иди, тебе надо кур зарезать для свадебного застолья… И актер на ходу меняет осанку, выражение лица и превращается из милиционера во врача Корниенко.

Анекдотические ситуации, потешные персонажи… Но, кажется, чем смешнее эти люди, чем нелепее их поступки и реакции, тем симпатичнее, милее они становятся зрителям. Именно сгущение красок и обострение до шаржа выдает отношение авторов спектакля: они этих героев любят. Тут не насмешка, не злой сарказм, а настоящая любовь, которая все глупости и мелкие злодейства видит, но прощает.

Печальной нежностью проникнуты сцены, в которых участвуют Бочажок и его жена. Крикливый в своей инсценировке часто оставляет от текста того или иного эпизода считанные фразы — но все как будто звучит, переведенное в актерскую игру, в оценки и реакции. Особенно это касается Светланы Галкиной — столько сказано взглядами, робкими и одновременно гордыми поворотами головы, ласковым касанием, осторожностью заботливых движений. Знакомство решено в юмористическом и одновременно невероятно трогательном ключе (Галкина преображается в молодую Травушку с медно-рыжей косой, при этом

Паньков в гриме пожилого генерала так комично и трепетно по-мальчишечьи застенчив!), а момент крещения перед смертью — строго, возвышенно, чисто. И душераздирающе.

Сценически зарифмованы два разнесенных временем момента. В первом акте за столом в кафе «Мечта рыбака» сидят генерал, беременная Анечка и Степка, снявший со стены и прижавший к груди портрет мамы (в книге отец и дочь едут в город и заходят пообедать в кафе только вдвоем). И Травиата Захаровна вдруг, как официантка, подает им десерт, и все хохочут, вспоминая давний семейный выезд на «шашлыки». Так режиссер собирает вместе всю семью Бочажков. «Давайте маму помянем», — говорит Паньков, и герои поднимают креманки с мороженым… Дорогие сердцу воспоминания объединяют их, пусть на краткий миг. В финале за этим же столом Бочажки ждут отлета Ани и перед ними те же креманки, в которых они ложечками механически перемешивают мороженое, капая в него слезами. Только рядом с резко повзрослевшей дочерью сидит не клоунски-неуклюжий генерал, а молодой офицер Вася Бочажок, без толщинок, бровей и усов. Герой Ильи Панькова молодеет — парадоксально — в конце спектакля, после того, как разрешает дочке и внуку уехать, отпускает их. Зная, что его военной карьере пришел конец, сам подает рапорт об увольнении из армии, мужественно и молча (Анечка даже и не догадалась). Этот человеческий жест — его тихий, незаметный, сокровенный подвиг. Паньков говорит последние слова о расставании уже как будто не от имени генерала, а от себя, подводя печальный, горький итог той жизни, что прошла, но все еще длится. «Да и откуда же им было знать, сколько еще всего — невообразимо прекрасного, и немыслимо страшного, и невыносимо постыдного — предстоит нам всем испытать на своей советской шкуре в недалеком уже будущем». У спектакля сильная кода, артист собирает разные темы в один полнозвучный аккорд.

1 Любимое словцо генерала Бочажка, которое он позаимствовал у своего друга Леньки Дронова.

2 Балла-Гертман О. Тимур Кибиров: «Генерал и его семья» // Современная литература: [Электронный ресурс]. 2020. 20 июля. URL: https://sovlit. ru/articles/tpost/7pnoe2aedo-timur-kibirov-general-i-ego-semya? ysclid=lf5h2vlnke253091999 (дата обращения: 28.02.2023).

ВЕРСИЯ ЛИРИЧЕСКАЯ

Т. Кибиров. «Генерал и его семья».

Театр им. Евг. Вахтангова.

Режиссер Светлана Землякова, художник Максим Обрезков

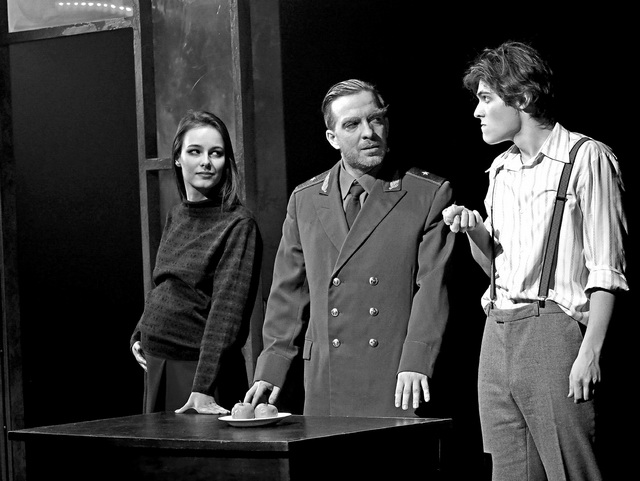

Светлана Землякова (как и Алексей Крикливый) любит и умеет инсценировать прозу, среди ее лучших спектаклей — «Сергеев и городок» по рассказам О. Зайончковского, пять лет назад поставленный в Вахтанговском. Заглавную роль драматично и объемно там играет Максим Севриновский. В новой работе Земляковой он снова в центре, и опять как будто больше чем герой, потому что зритель невольно начинает смотреть на все происходящее именно его глазами. Многоголосие романа сохраняется, все персонажи транслируют авторский текст, все и наблюдают, и комментируют, и участвуют в действии, даже младенец Сашка предстает в облике кокетливого кудрявого молодого человека (Данила Гнидо), который лукаво поглядывает на своих «предков» и разговаривает о них со зрителями. Но все же в этом многонаселенном спектакле (12 актеров играют более двух десятков персонажей) есть несомненный протагонист.

Здесь совсем иные краски. Оттенок карикатурности почти не заметен: Севриновский состарен так аккуратно и естественно, что те, кто не знает артиста, могут принять облик его солидного седоватого генерала за натуральный. Брови, конечно, кустистые, но все же не «лохматые», как сказано у Кибирова, и вообще — ничего нелепого и смешного нет в этом Василии Ивановиче. Разве что пыхтит иногда: «Пых-пых-пых», — говорит Севриновский… Этот невысокий человек с грустными глазами достоин лишь сочувствия и уважения. Бывает, правда, вспылит — но ведь по делу! Обнаруживая окурок в пепельнице, привычно бранит сына-подростка, а оказывается, это его беременная доченька балуется! И гнев генерала превращается в тревожную заботу и истовую просьбу к Анечке (Полина Рафеева) — не вредить себе: «Пожалуйста, пожалуйста…» — повторяет отец двадцать раз. Бочажок Севриновского в крутые моменты конфликтов с дочкой зацикливается на каком-то слове или фразе («Отца фашистом назвала?»), пока Аня не помирится с ним, по-детски — зацепившись мизинцами. В романе одной из «странностей» генерала была любовь к стихотворению Жуковского «Ночной смотр». Этими ритмичными, гулкими строками Бочажок когда-то укачивал грудную дочку, и новорожденному внуку тоже было прочитано: «В двенадцать часов по ночам из гроба встает барабанщик…». Генерал Ильи Панькова о Жуковском, кажется, не вспоминал, а вот герой Севриновского мерит сцену шагами именно с этой балладой… Сурово и строго смотрит он во тьму ночи.

Новая сцена Вахтанговского превращена художником Максимом Обрезковым в нечто вроде просторного холла в советском ДК (например, в Доме офицеров). Ряды малиновых кресел, как в зрительном зале. Слева застекленная стена, сквозь мутноватые, с разводами стекла бьет холодный свет. В глубине — трехмаршевая лестница куда-то вверх, над ней мозаика (некая группа счастливых строителей коммунизма, подробно не разглядеть). В одном углу — манекен с генеральской формой, в другом — скульптурная голова вождя пролетариата на постаменте (повернута к нам затылком). Планшет сцены покрыт выщербленной плиткой — то ли разбитый солдатскими сапогами плац, то ли протертый пол Дома культуры. Тема глухого захолустья, где время уже давно притормозило свой бег, отдаленного уголка страны — мало или вовсе не занимавшая авторов новосибирского спектакля — здесь, в центре Москвы, звучит явственно. «Шулешма. Тоска и скука», — рапортует сержант, подвозя к городку генерала и его дочь. В начале все персонажи, весело переговариваясь фразами из романа, сидят на креслах в ожидании прибытия самолета. В последней сцене они же, притихшие и скорбные, скрытые в полутьме, неподвижно застывают в тех же креслах, как будто в зале прощания с умершим. К ним присоединяется и генерал: «Время почило.

Светлана Землякова сохраняет в своей сценической композиции огромные периоды текста. Прозу любовно прочитывают вслух, кибировское слово актерами прочувствовано, но игровая стихия романа на сцену не переливается. Этот срез мало интересует постановщика, взят почти только серьезный план. Появление из книжного шкафа Анны Ахматовой в знаменитом облике с портрета Натана Альтмана (синее платье, желтый шарф) — забавно, но больше все-таки красиво и возвышенно. В поэта превращается библиотекарь Римма Геннадьевна — высокая женщина с прямой спиной, в вязаной шали на худых плечах (Лада Чуровская). Она бережно передает невидимую книгу восьмикласснице Анечке, и та читает «Реквием», держа раскрытые пустые ладони перед глазами. Запрещенная поэзия открывает ей глаза на то, о чем в семье не говорили, и так отличница-комсомолка начинает превращаться в диссидентку. И неслучайно, конечно, Аня, будучи московской студенткой, влюбляется именно в поэта-неформала: в спектакле ему уделено большое место. К. К., молодой человек в узнаваемом сером свитере крупной вязки, выйдя к микрофону, обрушивает на зрителей и недоумевающего Василия Ивановича потоки своих стихов (поэт — одна из многих в спектакле ролей Евгения Кравченко).

Слишком уж хочется жить.

Чересчур хочется жить. Стрекоза голубая,

четырехкрылая, снова дрожит

над отраженьем своим… Я не знаю…

И мы убеждаемся в том, что стихи-то — хорошие, а Бочажок их не понимает не по собственной тупости, а лишь потому, что он человек другого поколения и мировоззрения.

Новая любовь Анечки — ловкий, раскованный, спортивный Лев Блюменбаум (Эюб Фараджев). В нем полностью отсутствует униженность солдата-срочника, испытывающего ежедневные тяготы казарменного быта и гарнизонной муштры. Даже сцена на плацу, когда над Левой показательно измывается младший сержант Ганушкин (Павел Дронов), если и должна напугать, то лишь тревожной игрой света и музыкальными акцентами (здесь, скорее, торжествует юмор — внезапно появившийся из лесополосы грибник оказывается генералом в тренировочном костюме и панамке). У Рафеевой и Фараджева получилась эффектная пара героев — стройная, изящная Аня с тонкими чертами лица, мелодичным голосом и красавчик Лев. В любовной сцене на озере они, голые, как Адам и Ева, но все же скрытые за спинками кресел, по очереди откусывают от батона, потом (уже слегка одевшись) сползают спиной вниз, крутят поднятыми ногами воображаемые педали катамарана. Встык к этой милой и томной сцене поставлена следующая — идиллический пикник с участием семьи Бочажков и их соседей Корниенок. Звучит клавесин. Все прыгают с тарзанки в воду. Когда генерал с третьей попытки совершает свой идеальный прыжок, начинает звучать орган. Вся компания приседает в реверансе… «Сказка! — Именно что сказка».

После отъезда дочери с новым мужем из отчего дома генерал в своем печальном одиночестве мысленно возвращается в лейтенантскую юность, когда он и два его друга, Дронов (Павел Юдин) и Алиев (Александр Галочкин), как «три мушкетера», весело кутили, озорничали и мечтали о будущем. Светлане Земляковой важно рассказать эту грустную историю — о том, как взрослая жизнь оказалась тусклой, даже мутной, после светлой юности. Только Вася Бочажок остался, при всех своих несовершенствах, человеком чистым. А друзей не миновала чаша. Алиев пускается в темные дела, исчезает из поля зрения, не отвечает на письма. Ленька Дронов превращается в злобного завистника, погруженного в измышления о жидомасонских заговорах, погубивших страну… В разных углах неуютной площадки, залитой холодным светом, замерли три друга. Нет больше единения, радости, надежд. Пустота.

Приятное музицирование живого вокально-инструментального ансамбля, в котором играют сами артисты, в финале уже невозможно — жизнь иссякает. Скорбная музыка звучит в фонограмме. Краткий флешбэк в счастливую встречу в вагоне Васи и заливисто хохочущей Травиаты (Мария Волкова) — как последний луч перед закатом. Кресла выставляются в одну линию, по диагонали разделяющую сцену, — эта черта проходит между жизнью и смертью. Генерал вспоминает, как привел священника к умирающей жене. Не побоялся он ни пересудов, ни выговора от политрука, ни секунды не сомневался, когда показалось, будто его любимой Травушке нужно отпущение грехов. И в этом порыве Бочажок прекрасен…

Сценическая жизнь семьи Бочажков только начинается. Но уже сейчас понятно, что роман Кибирова — широкое поле для разных интерпретаций. Работа Земляковой двигается в сторону высветления героя, который как бы возвышается над уходящим во мглу советским прошлым, воплощая лучшие (идеальные?) черты человека, сформированного этим временем, строем, обществом. Спектакль Крикливого отказывается от прямого философствования в пользу театральной игры контрастными планами и благодаря сложносочиненному жанру и точному, многомерному существованию актерского ансамбля обретает силу драматизма.

Март 2023 г.

Комментарии (0)