А. П. Чехов. «Дядя Ваня».

МДТ — театр Европы.

Режиссер Лев Додин, художник Давид Боровский

На спектакль «Дядя Ваня» в МДТ спустя (о боже!) двадцать лет после премьеры автор текста попал случайно. Но по странному совпадению именно в этот день был юбилей у Сергея Курышева, который неизменно играет дядю Ваню со дня премьеры (более четырехсот раз выходить на сцену в этой роли и каждый раз — вот так умирать, как умирают внутри Войницкого в финале вся надежда, вся любовь, все будущее, — чье же сердце это выдержит?). Может быть, от этого вся земная нумерология: даты премьер, юбилеи, возраст героев и актеров — выстроилась в совершенно невозможный, непереносимый личный сюжет о конечности этой суетной смешной жизни и любимых людей. И оттого этот спектакль показался в сотни раз горше, чем остался в воспоминаниях. За эти годы он не устарел, не закостенел, не осыпался, прямо передо мной была изумительная «вариация на тему», написанная тем же художником — но с иными оттенками, интонациями, внутренними сюжетами, при формальном внешнем сходстве с «Дядей Ваней» образца 2003 года.

Бриллиант, о котором, вероятно, знают лишь старожилы — вряд ли критики лишний раз посетят спектакль, который идет двадцать лет. Но Л. А. Додин, как известно, владеет особым талантом: он, вводя нового актера или тасуя актеров внутри одного произведения (как это происходило в «Трех сестрах»), изменяет внутреннюю кристаллическую структуру спектакля, сохраняя общность тем, изначальное ядро смыслов, пронзительность финальных увертюр. Почему-то этот фокус более всего работает именно в чеховских постановках, в которых, кажется, со временем обновляется каждый атом. «Дядя Ваня» уникален тем, что изменился фактически весь основной костяк за исключением центра этого спектакля — дяди Вани Курышева. Вместо Петра Семака на роль Астрова вошел Игорь Черневич, Елизавета Боярская существует здесь в роли Елены Андреевны, деля ее с Ксенией Раппопорт, на роль профессора Серебрякова был приглашен Сергей Козырев. И оказалось, изменилось многое — другая сила удара по клавишам, другой регистр.

Спустя двадцать лет внезапно проясняется и становится очевидным смысл зачина спектакля. Вот перед нами залитое теплым летним светом пространство сцены с деревянной выгородкой слева, огромными стогами сена, повисшими под самыми колосниками, — условное, игровое пространство вне всякой приметы быта, и все участники спектакля выходят и рассаживаются перед зрителями. Актеры играючи примеряют на себя своих персонажей, чтобы вскоре уже погрузиться в драму жизни чеховских героев. И по мере того, как ты понимаешь, что перед нами разворачивается жизнь чеховских людей, как он их знал и чувствовал, как он в них писал себя, границы между условным миром и подлинностью существования размываются. Перед нами проходит драма жизни людей, которым не помочь, которых не спасти, не обнадежить, без надстройки интерпретаций и современных аллюзий. Оптика режиссера становится предельно ясной — мы, зрители, — это те, о которых грезит Астров: «Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно…». Презирать — нет. Умываться слезами — да.

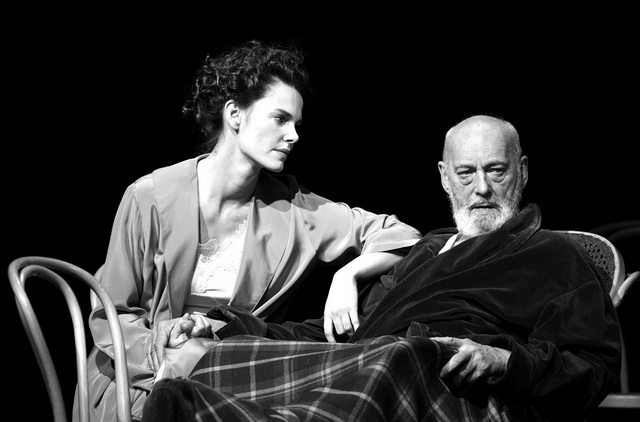

Возможно, выбор Игоря Черневича на роль Астрова был в каком-то смысле случаен после ухода Петра Семака, но как глобально, благодаря его актерской природе, этой изумительной способности соединять в каждом своем герое два полярных начала — невероятную мужскую витальность и отрицательный заряд циничного «негодяя», изменились настройки спектакля, отношения внутри любовного треугольника. Их любовный дуэт с Елизаветой Боярской — безусловен, несмотря на фарсовость и иронию сцен. Вообще, как в «Чайке», так и в этом спектакле понимаешь, что Елизавета Боярская на твоих глазах становится большой актрисой. Словно переход из ролей юных девушек к ролям женским, это слияние мужского и женского начала в дуэте с Игорем Черневичем совершено особенно раскрыло в ней ту женственность, ту красоту, тот огромный спектр переживаний и эмоций, которые она дарит своим взрослым героиням — Аркадиной и Елене Андреевне. Если в дуэте Ксении Раппопорт и Петра Семака на первый план выходило именно истончение мужского начала Астрова, его нелепость, пошлость, фарсовость, глупость любовных сцен — то, как он нелепо пытался завалить Елену Андреевну на стол или уговорить остаться, было прежде всего смешно, — то здесь химия между двумя героями очевидна. Она рождается постепенно — Астров при всей своей «скуке» в интонациях первой части, пошляческом и смешном алкоголизме в сцене с Войницким, цинизме при внезапном переходе на интимный, пошлый тон в сцене, когда он рассказывает про леса и, не меняя интонации, начинает ее обвинять в скуке и лени, ведя за собой, расставляя ловушки, постепенно забирает на себя внимание Елены Андреевны — и вот уже первый поцелуй — жадный, чувственный, и чем дальше, тем пронзительнее, тем трагичнее кажется финал этой внезапной связи. Впервые, кажется, ты так чувствуешь тяжесть строчки из стихотворения Бориса Рыжего: «В России расстаются навсегда» — тяжесть могильной плиты на молодости этой невероятно красивой, искренней, любящей женщины. Елизавета Боярская на протяжении всего спектакля играет нарастание внутренней тоски, предчувствие страшной участи — сгинуть со всей своей красотой, душой, желающей любить, в провинции рядом с нелюбимым старым мужем, невозможность ничего переменить. Этот трагизм пока еще оборачивается скукой в диалогах с дядей Ваней, который в сотый раз признается ей в любви, а она, с нежностью крутя у него барашки из седых волос, в сотый раз примеряя, проводя ладонью по его щеке, понимает — ну нет, не то, не то. Позже это выльется в ночной сцене, где мы увидим холодное равнодушие к мужу, презрение к той, юной своей влюбленности, которая оказалась так обманута, почти что отвращение. Если Игорь Иванов играл в своем Серебрякове драму старения сильного, мощного, красивого мужчины и в их дуэте с Ксенией Раппопорт можно было уловить эхо прошлых чувств, то здесь Серебряков — прежде всего дряхлеющий профессор, который мучается от осознания собственного старения и утраты своей славы. Даже когда Елена Андреевна приникнет к нему, кутая его ноги в плед, он потянется было рукой к ее груди, но даже не дотронется. Оттого ночная сцена в исполнении Елизаветы Боярской кажется гораздо более драматичной — там, где у Раппопорт был смех — когда она примеряет галоши и, смеясь, выбегает через двери в свежий после грозы сад, там Елена Андреевна Боярской рыдает, топая в сад в галошах.

В сцене отъезда она прозревает все свое будущее в Курске — иллюзий не остается никаких, она словно прощается в этой сцене со всей той жизнью, которая у нее могла бы быть и которая уже наверняка не случится. Оттого на разрыв их последний поцелуй с Астровым, который никак не может закончиться, их чуть ли не оттаскивают друг от друга, и мы понимаем — это последний глоток какой-никакой, но жизни.

Наверное, именно этот последний акт проживаешь как трагический исход жизни этих смешных чеховских людей. В спектакле есть еще один дуэт, который соткан из любовных, дружеских нитей, — дуэт Астрова и Войницкого. Их свела не скука, они внутренне очень близки друг другу. Они, как двое из ларца, — удивительно схожи, пара седых клоунов, чего стоит их ночная сцена пьянства с песнями и признаниями. После того, как Войницкий переживет момент обнуления всей своей жизни, когда будет корячиться в муках и вопить около ног матушки, у него зайдется сердце, Астров, как врач, как друг, быстро подбежит и будет массировать его мизинец и грудь, крича на Войницкого, как кричат только на детей и любимых, — здесь происходит «смерть» дяди Вани, когда он затихает, слушая про гробы и невозможность новой жизни. Расставание Астрова и Войницкого в финале не менее страшно и «навсегда», чем расставание Астрова и Елены Андреевны. Дядя Ваня, помертвевший, надевший нарукавники, не поднимая глаз, пишет в тетради. Астров медлит, пытаясь побыть подольше около своего друга, вытянуть из него хоть слово, поймать прежний, светлый взгляд напоследок, когда уже понятно, что его «не раньше зимы» — это «никогда». И вот этот разрыв человеческих связей, будущее, которое нельзя изменить, вынести невозможно. Здесь нет уже смирения и погружения в земную, простую повседневную жизнь. Уже не будет как «до» — осознание длящейся муки под название жизнь без любви и надежды — очевидно. Об этом плачет в финале дядя Ваня, об этом рыдаем и мы.

Кто бы двадцать лет назад сказал, что все, что тебе нужно будет зимой двадцать третьего года, — это смотреть на жизнь людей, оплакивая свою.

Март 2023 г.

Комментарии (0)