А. Вивальди. «В темных образах».

Хореограф Максим Севагин

В. Раннев. «Ultima Thule».

Хореограф Вячеслав Самодуров

А. Светличный. «Арктика».

Хореограф Антон Пимонов

Пермский театр оперы и балета.

Музыкальный руководитель и дирижер Владимир Ткаченко, художник-постановщик Альона Пикалова

Пермский театр оперы и балета ознаменовал новый сезон с его особыми условиями премьерой балетного вечера «Севагин/Самодуров/Пимонов». Три российских имени — не просто самые известные или самые титулованные. Основа этого равнобедренного треугольника — Антон Пимонов, худрук Пермского балета, за два сезона работы с труппой выпустивший несколько интересных спектаклей. Вячеслав Самодуров из соседнего Екатеринбурга тоже знаком и местным артистам, и зрителям — пять лет назад его пригласили в Пермь в статусе молодого таланта принять участие в постановке вечера балетов Стравинского. Теперь на этой позиции оказался Максим Севагин, недавно возглавивший балет Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Пимонов, собирая команду хореографов, хотел объединить коллег, возглавляющих ведущие российские балетные труппы. Но, осознанно или интуитивно, он выбрал еще и соратников, коллег и партнеров, с которыми имеет общую группу крови и существует в единой системе координат. Вячеслав Самодуров, несмотря на мизерные семь лет разницы в возрасте, представляет уже старшее поколение российских хореографов, давно утвердившееся в статусе. Максим Севагин, наоборот, новейшее (и очень яркое) открытие отечественной сцены. Сам же Антон Пимонов в том плодотворном моменте карьеры, когда его премьеры ждут с интересом, но еще не требуют от каждой быть шедевром.

Вместе же это па-де-труа хореографов — выходцы из Академии Русского балета имени Вагановой, представляющие ленинградско-петербургскую балетную традицию. Она бурно эволюционировала несколько десятилетий ХХ века, но в конце прошлого столетия была многократно оплакана как иссякшая. Пока один за другим не появились Самодуров, Пимонов, Севагин, вступившие в любовную, но отнюдь не трепетную полемику с классическим балетом.

«В темных образах» Севагина, «Ultima Thule» Самодурова и «Арктика» Пимонова, как в калейдоскопе, позволяют рассматривать, как многогранна может быть эта традиция: строга и академична, вызывающе раскрепощена, свободна в поиске источников для обновления, многословна и до самоотречения аскетична. При этом наиболее естественным образом она ощущает себя приподнятой на пуанты и точкой отсчета выбирающей V-позицию.

Это не случайность и не навязанные обстоятельства. Это магистраль, которую Пермский балет прокладывает уже почти 100 лет. Первая труппа появилась в городе в 1926 году, но ее осознанное существование началось с того времени, когда местный оперный театр дал на несколько военных лет приют ленинградцам — Кировскому/Мариинскому театру. В эвакуацию они приехали со «Спящей красавицей» и «Баядеркой», Дудинской, Вечесловой, Сергеевым, Шелест, Прокофьевым, писавшим по заказу театра «Золушку», и Хачатуряном, выпустившим в городе «Гаянэ», а также со всем хореографическим училищем. Их уровень мастерства и эстетические вкусы стали эталоном и для местных коллег, и для зрителей.

Вернувшись после Великой Отечественной домой, балетный Ленинград сохранил Пермь в своей сфере влияния. В городе он оставил часть кадров, среди них оказалась Екатерина Гейденрейх — танцовщица еще дореволюционной выучки, одна из виртуознейших солисток ленинградской сцены, имевшая и богатый педагогический опыт. Она не дала местным ученикам ленинградских педагогов вернуться к полупрофессиональному студийному обучению и всю свою энергию направила на создание Пермского хореографического училища. Когда ей в 1956 году наконец позволили вернуться в Ленинград, в Перми уже образовалась целая команда молодых педагогов из Вагановской школы. Они и начали выковывать профессиональную связь, которая пестуется до наших дней. Причем дорожит ею не только Пермь — Мариинский театр, а вслед за ним и Михайловский продолжают ежегодно подпитываться уральскими кадрами. Причем такие артисты пермской выучки, как Галина Рагозина, Любовь Кунакова, Ольга Ченчикова, Марат Даукаев, Виктор Баранов, Оксана Скорик, давно стали образцом петербургского стиля.

Но эта столичная ненасытность, стремление выкачать из Перми лучшие кадры обескровили труппу. В последние годы она фактически осталась без старшего поколения солистов. Поэтому в центре балетов трех хореографов оказались преимущественно вчерашние школьники. Булган Рэнцэндорж, Кирилл Макурин, Георгий Еналдиев, в активе которых несколько театральных сезонов и солидный репертуар, выглядят маститыми лидерами. Но Диана Куцбах, Виктория Снигур, Елена Хватова, Екатерина Лебедева, Лариса Москаленко, Екатерина Пятышева в ближайшем будущем составят им серьезную конкуренцию — если Пермь сможет сохранить их.

Для этого у театра есть главное — богатый репертуар и действующий худрук-хореограф с собственной программой развития труппы. Пермский балет один из немногих в России, сохранявших заинтересованность в создании собственного лица даже в те годы, когда остальные предпочитали жить по стандарту, копируя репертуар Большого и Мариинского театров и не озадачиваясь поисками хореографов. Большинство из них с послевоенного времени тоже имели ленинградско-петербургские корни. Первыми в этом ряду были Юрий Ковалев, практически забытый балетмейстер с дипломом Ленинградского хореографического училища, стахановски перенесший в Пермь основной массив классических балетов, Николай Макарьянц, Марат Газиев. Но вместе с педагогами хореографического училища пермский балетный феномен создали два хореографа — выпускник Ленинградской консерватории Николай Боярчиков и его ученик Владимир Салимбаев. В 1970–1980-х они плодотворно поставляли отечественному балету оригинальные идеи. Их спектакли, облагораживавшие любой сюжет философской многозначностью, театральные в разнообразии приемов, щедрые на необычные хореографические решения, до сих пор остаются образцом и предметом ностальгии для многих местных зрителей.

Алексей Мирошниченко, еще один пермский худрук с петербургской пропиской, в 2010-х привил городу вкус и к другому балету — черпающему вдохновение в собственных выразительных возможностях, без сюжетных подпорок, традиционному и радикально смелому, проверенному временем и рождающемуся прямо в режиме реального времени. Больше десяти лет Мирошниченко формировал новый образ труппы, аккуратно возрождая традиции и создавая новые. Ту же магистральную линию продолжает и Антон Пимонов, приехавший в Пермь два года назад. Для новой премьеры он предложил спарринг-партнерство коллегам с общей родословной, уходящей корнями к самому Мариусу Петипа.

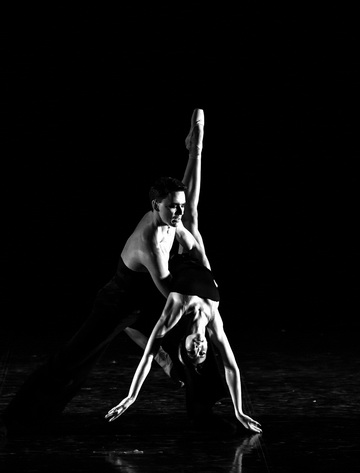

20-минутный балет Максима Севагина «В темных образах» вдохновлен музыкой Вивальди. Его струнные концерты (соло на виолончели — Роман Ефимов, Игорь Галкин) увлекают хореографа, пускающегося на поиски оптимальных композиционных сочетаний девяти танцовщиков. Кто-то из исполнителей намекает на счастливые встречи и сложные расставания, кто-то сосредоточенно погружен в ритмически-сложный танец. Строгое пространство, выстроенное сценографом Альоной Пикаловой, становится удачным «грунтом»: оно эффектно подчеркивает и свет Алексея Хорошева, заставляющий вспомнить полотна Рембрандта, и черные костюмы Анастасии Нефедовой, чьи изящные юбки намекают на кринолины, а наколки на волосах — на шляпки. Аллюзии, к счастью, не зависают в воздухе. Севагин устраивает настоящий бал — с представлениями, променадами, реверансами. Хотя бал этот, без всякого сомнения, современный — в этом не позволяют усомниться его стремительность, энергия, калейдоскопичность. И легкая ирония, которая объединяет Севагина с более титулованными участниками вечера.

«Ultima Thule» в переводе с латыни значит «край света», «предел», «цель устремлений». Любым из этих значений можно перевести название нового опуса Вячеслава Самодурова. Музыку для него он предложил написать Владимиру Ранневу. Один из ведущих российских композиторов, автор нескольких опер с балетом до этого никогда связан не был и ориентировался в работе, очевидно, на предыдущие спектакли Самодурова — безумно скоростные и брутальные. В «Ultima Thule» танцовщики тоже существуют на пределе и выглядят не столько людьми, сколько какими-то совершенными технологическими системами. Они не знают утомления, ограниченности физических возможностей, самих законов природы. Они умеют летать по траекториям, совершенно невозможным с точки зрения школьной физики, банальных представлений о весе, силе притяжения и других реалиях человеческой жизни. Хореограф не ограничивается своим любимым темпом allegro vivace, он внезапно сбрасывает скорость — чтобы заставить артистов набрать ее еще более эффектно. Екатерине Пятышевой, Елене Хватовой, Артему Мишакову, Кириллу Макурину это удается легко. Но все внимание, появляясь, концентрирует на себе Булган Рэнцэндорж. За ее леденящей невозмутимостью и отстраненностью чудится страстность. А горящая в глубине сцены рампа переводит абстрактный балет в сюжетный, в диалог прима-балерины со своим телом, своей волей, страхом и неопределенностью.

Названием «Арктика» Антон Пимонов явно обозначил предел не только географический. Никаких сюжетных примет его балет, самый длинный (23 минуты) и самый густонаселенный в вечере, не несет. Каждый может придумать их для себя самостоятельно. Намеки при желании можно искать в сценографии Альоны Пикаловой (ее абстрактная цветовая композиция на заднике напоминает о северном сиянии), черных с яркой окантовкой костюмах Татьяны Ногиновой, специально написанной для балета музыке Антона Светличного, упругой, задающей четкий ритм и динамику.

Можно и просто довериться хореографу. Пимонов, до приезда в Пермь специализировавшийся на «малофигурных композициях», сейчас находит особое удовольствие в работе с кордебалетом. Ею он впечатлил в «Концерте № 5» на музыку Прокофьева и закрепил успех в московском «Made in Bolshoi». Но ценность «Арктики», скорее, в том, что в ней сформулированы, пусть и в набросках, портреты нового поколения пермских танцовщиков. За восьмеркой не всегда идеально синхронных, но певучих и мягких корифеев четко прорисованы четверки солистов — смелые, координированные, хотя не всегда еще точные. Екатерина Пятышева, Лариса Москаленко, Елена Хватова в будущем сами могут стать примами, пока же являются эффектным фоном для премьеров. Диана Куцбах, напоминающая девочку на шаре, и ртутный Георгий Еналдиев составили парадоксальную, но врезающуюся в память пару, органичную в роли лидеров сложного ансамбля.

Другие составы лишь подтвердили, что балетная Пермь умеет правильно собирать пазлы. Сложные условия оборачиваются для коллектива с давно сформировавшимся лицом поводом найти новые ресурсы для свершений в собственных традициях, давних партнерах, выращенных кадрах. Новым смотром возможностей должна стать «Раймонда», петербургскую версию которой собираются показать под занавес сезона.

Ноябрь 2022 г.

Комментарии (0)