А. П. Чехов. «Чайка».

Малый драматический театр — Театр Европы.

Режиссер Лев Додин, художник Александр Боровский

Все дороги кончаются, все пути предначертаны. Самый короткий путь между двумя точками на плоскости (колыбель и могила) — отрезок, расположенный на прямой. Спектакль Льва Додина «Чайка» предельно геометричен и лаконичен — ни одного шага в сторону, ни одного беззаконного жеста, танца, пируэта. Для свободы от обреченности пути здесь нет ни земли, ни неба: вместо неба — металлический планшет во все зеркало сцены, в нем лишь отражения теней и воды, вместо тверди земной — лодки, о дно которых бьются уже не волны, но тихая рябь. Они уже никуда не поплывут, но для каждого из семи персонажей в поисках рая — своя лодка, свой утлый челн. Герои ходят из одной кулисы в другую, справа налево или слева направо. Прямо и по диагонали. Когда Нина (справа) стоит и смотрит на Тригорина, он из левой кулисы смотрит на нее всю, поедая глазами, уже понимая, что — моя, и между ними в воздухе — предельно натянутая струна, идеальный отрезок. Этот вектор между ними физически ощущают все, кто на сцене. Нина и Тригорин пойдут друг другу навстречу, слишком быстро преодолеют этот разрыв, расстояние между ними схлопнется, как схлопываются звезды под воздействием собственной гравитации, рождая черную дыру. Так, по законам вселенной, вместо любви и страсти — дыра. Эта черная дыра будто поглотит и плотское желание, и внезапную страсть, и жажду признания, чтобы выплюнуть на пустую сцену аккуратное белое чучелко чайки. На нее с брезгливостью и каким-то даже недоумением будет смотреть Тригорин (как тень мелькнут эти эмоции на лице Игоря Черневича), немой вопрос — и это меня возбуждало? Вот это мертвое, искусственное тело будило во мне что-то? Пустота поглотила (почти) этот мир. Сцена (и спектакль) освобождены от любой приметы быта. Здесь нет ни дома, ни озера, ни стола, ни стула, из предметов — лишь то, что может поместиться в руках, — блокнот в руках у Тригорина, шкатулка Аркадиной, чучело чайки, черная шаль Маши. Пусто, пусто, пусто, холодно, холодно…

Поставленный двадцать лет назад «Дядя Ваня» был самым теплым чеховским спектаклем Льва Додина — летний теплый свет застилал сцену, свежий ветер ночной грозы с каплями, стекающими по стеклу оконной рамы, ощущался как счастье, и герои в этом спектакле были живыми. Чудаки, смешные, нелепые, тонко настроенные друг на друга, в них была еще и любовь, была и тоска, и вера, и русское это беспредельное несчастье, которое заливалось водкой и пьяными песнями Астрова и дяди Вани. От той жизни в «Чайке» остался лишь осколок: Сергей Курышев, игравший дядю Ваню, здесь играет Сорина, и в нем, кажется, единственном еще хранится отсвет тех дней, воспоминание о той, прошлой, земной жизни, о желаниях, о радостях простых вещей. И когда Нина после своего монолога, переодеваясь у всех на виду, снимает белый балахон и на секунду показывает прелестное юное тело — в зале и на сцене повисает тишина, Сорин привстает и аплодирует — аплодирует этой юности, этой женской красоте. Он и смешон, и прост, и прекрасен в этом простом, естественном порыве, в своем последнем желании, в своем чувстве.

Остальные герои, кажется, рабы одного, до предела обостренного чувства, одного движения души, одной истовой страсти. Здесь Аркадина — цветущая, красивая. Елизавета Боярская будто слишком молода в первом акте для такого взрослого сына, и ее Аркадина с раздражением и брезгливостью смотрит на Костю. Здесь нет расщепленности, метания между Тригориным и сыном, но впервые так отчетливо, так резко сыграна тотальная нелюбовь матери к этому внезапно выросшему подростку, с худым телом, костлявыми коленями, тонкими, артистичными пальцами и тонкой шеей, которая выглядывает из ворота белой крутки, с искаженным в истерике ртом, завываниями и рыданиями от исступленного чувства к Нине. Он ей мешает, он отнимает у нее самое ценное — те минуты, которые она могла бы быть с Тригориным. Эта Аркадина хочет принадлежать лишь одному мужчине и не собирается дать сыну хоть щепоть любви. Лишь одно мгновение, одно, когда Костя, обнимая ее своими окровавленными руками, положит голову ей на колени и она, достав из шкатулки бинт, начнет перевязывать ему голову, как в детстве напевая вальс Штрауса, — тогда эта песня вернет их обоих на секунду в тот далекий рай — к тихой любви матери к своему малышу-первенцу. Но этот рай будет опрокинут немедленно истеричными криками Кости, который попытается удержать мать в своих объятьях, целуя ее всю, силой прижимая к себе, боясь лишиться той единственной женщины, которая его когда-то любила. (А Нина не любит и не полюбит никогда — и это «никогда» обрушивается на Треплева, расплющивая его всего.)

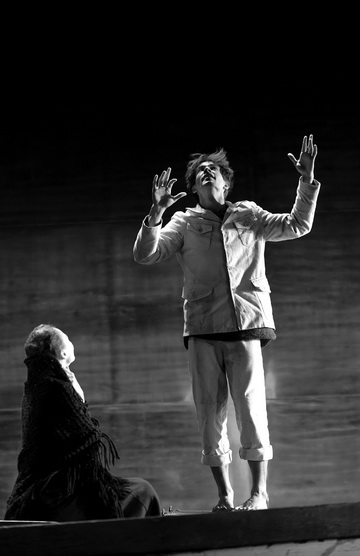

Здесь Костя Треплев — нелюбимый ребенок, красивый и еще нелепый в своей юности. В сцене у озера он отчаянно старается походить то на Мейерхольда, эстетски выворачивая свои руки и пальцы, то на Нижинского, запрокидывая голову, как в «Отдыхе фавна», — в этом модернистском портрете собраны, кажется, все образы Серебряного века сразу. Никита Каратаев играет очень сложную партитуру роли — в его предельно обостренном чувстве к Нине — и истерика ребенка, требующего любви, и юношеская одаренность, в которой мерцают и зависть к Тригорину, и подражание, и проблески таланта. И весь этот компот (как клюквенный сок на пальцах после попытки самоубийства) во втором акте оформится в тоскливую уже черноту, съедающую выросшего в красивого, стильного мужчину Константина Гавриловича, съездившего за границу, но вернувшегося к не разрезанным матерью страницам журнала с его рассказом, все к той же нелюбви и осознанию своей бесталанности.

Здесь Тригорин — «раб лампы», обреченный на свое письмо даже в предельный миг трагедии. Игорь Черневич грандиозно играет скучногочеловека Тригорина — мы угадываем в нем драматурга, который пишет «Чайку», и образ этот малосимпатичен, он предельно прост в своих желаниях и чувствителен лишь к одному — к драматургии жизни, что происходит вокруг, откуда он, как рыбак из озера, таскает фразочки, сюжеты и диалоги.

Здесь Медведенко Олега Рязанцева тосклив в своем чувстве к Маше, которая, как черная птица, с вечной черной шалью на гладкой красивой головке будет следить за Костей и ходить за ним, его тропами, по его следам, буквально за спиной, не видя и не слыша никого вокруг.

Если в первом акте художник по свету Дамир Исмагилов все же дает теплые полутона и лучи мягкого закатного солнца еще высвечивают какие-то сцены из летней деревенской жизни: вот Треплев объясняется в своих чувствах Нине, вот мать замирает над сыном, вот звучит вальс, который на губах наигрывают герои в лодках, то второй акт — холоден. Звуки метели, зимняя одежда героев — им всем холодно на этой остывшей земле. Аркадина кутается в роскошный воротник из меха — и зритель поражается внезапной перемене, ее мгновенному старению, отцветающей красоте, ее бесцветному, сухому лицу. В первом акте Елизавета Боярская — гранд-актриса, тигрица, чувственная, манерная, страстная. Красные губы, красный костюм, взгляд влюбленной, наполненной своей любовью счастливой женщины — как она ловит каждое слово, каждое движение губ, глаз Тригорина. Во втором акте цвет уходит, лицо и взгляд иссушены этим вечным чувством любви, ревности, беспокойства. Здесь талант Боярской как актрисы отдан актрисе Аркадиной сполна, и любовь, которая до сих пор мучает героиню, переплавляется в ее несомненный драматический актерский дар, и потому так пронзительно звучит монолог Маши из «Трех сестер» (в «Трех сестрах» Додина Боярская и Черневич играют Машу и Вершинина, и эта рифма, конечно, неслучайна).

В этом спектакле нет всеми любимой темы — жертвы ради искусства. Нина, пожертвовав всем — в том числе и жизнью Кости, не достигает ничего. Она по-прежнему — холодна и пуста. Талант здесь — тот путь, который предначертан, который герои не выбирают, но по которому идут до самого конца своей жизни. Жизнь эта постепенно истончается. Герои исчезают со сцены, и финальная мизансцена, в которой известие о смерти Треплева повторено дважды (второй раз — Тригориным, который, торопясь, записывает в свой блокнот реплику «Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. Занавес»), не производит оглушающего впечатления. В этом внезапном отстранении (вместо проживания трагического финала — разрушение четвертой стены) — словно напоминание режиссера о том, что самый великий драматург — жизнь, а театр — лишь слабое подражание ей. Кто-то собирает эти сюжеты, кто-то их разыгрывает, а мы — мы созерцаем и плачем. О них ли, о себе ли? О жизни, что оказалась длинной, о счастье и несчастье жить в чеховской России. О великом театре Додина. О любви.

Ноябрь 2022 г.

Комментарии (0)