XIII Международный фестиваль искусств «Дягилев. P. S.»,

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства.

Межмузейный выставочный проект «Любовь к трем апельсинам.

Венеция Казановы — Петербург Дягилева».

Кураторы Наталья Метелица и Аркадий Ипполитов.

Автор дизайна проекта Юрий Сучков.

Выставка называется «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева». Сопоставления в этой конструкции не могут восприниматься впрямую, они требуют очень свободной фантазии. И все же, изучив без предубеждения экспонаты в лабиринте переходов и пяти залов Шереметевского дворца, можно поразиться тому, как идея Италии на самом деле захватила артистический Петербург 1910-хгодов. Игра в старую Венецию, в итальянцев, в комедию масок для «Мира искусства», для эпохи модерна была формой отстранения от реальности, театрализации жизни и в то же время — философской рефлексией о современности через зеркало контрастной эпохи и культурной среды. Но не только это, не только карнавальность. Оставим в стороне историю живописи и ее поворотный этап, связанный с двумя поколениями мирискусников. Театральный традиционализм этого периода привел к огромному обогащению художественных сценических языков. Площадной импровизационный театр маски XVIII века понимался как эпоха «подлинно театральная», то есть не вторичная по отношению к литературе (как, в относительном сравнении, середина и вторая половина XIX века). В Студии Мейерхольда способы актерской игры в импровизационной комедии, усложненное понимание роли не как единичной фигуры, но как обобщенной вечной маски служили созданию авангардной техники режиссерского театра. Это была не стилизация, а школа высокого профессионализма. Ну, кстати, и вынесенный в название выставки журнал «Любовь к трем апельсинам», вопреки игривому названию, непосредственно готовил рождение научного театроведения.

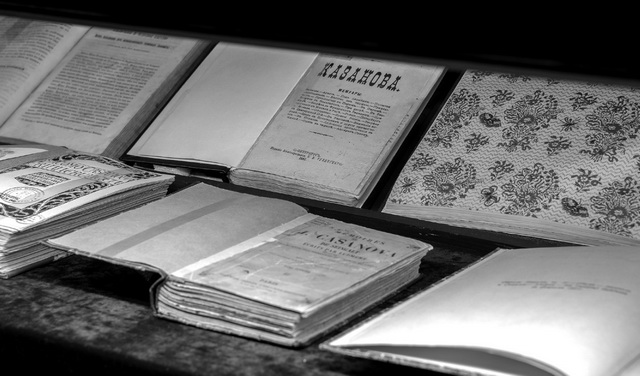

Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева».

Фото из архива СПбГМТиМИ

Все же создатели выставки не хотят быть слишком серьезными. Осмотр экспозиции они превратили в драму в четырех актах. И создали декорацию: в первом зале (scusi: в первом акте) над головами посетителей летит каркас гондолы, а еще выше видеопроекция не нашего неба с не нашими птицами. В наушниках вместо аудиогида — голос известного артиста петербургской (!) школы Джулиано Ди Капуа, с итальянским (!) акцентом он рассказывает о впечатлениях от Петербурга путешественника, потомка Казановы (а можно фантазировать, что его самого, посетившего этот город в 1764 году). Позднее к нему (как же иначе?) присоединяется голос петербурженки (в этой роли Илона Маркарова)… В глубине первого зала таинственная затемненная комнатка. В ней друг напротив друга портреты Дж. Казановы и С. Дягилева, документы, книги, связанные с ними. Научно-исторические параметры легко оспорить, но сама по себе идея поместить рядом эмблематические фигуры двух культур — Италии XVIII века и России начала ХХ века — имеет смысл: оба авантюристы и интеллектуалы, оба мифотворцы искусства своих эпох. Тут же подлинная старинная кожаная маска дзанни. Полагаю, она подошла бы в их деяниях им обоим.

Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева».

Фото из архива СПбГМТиМИ

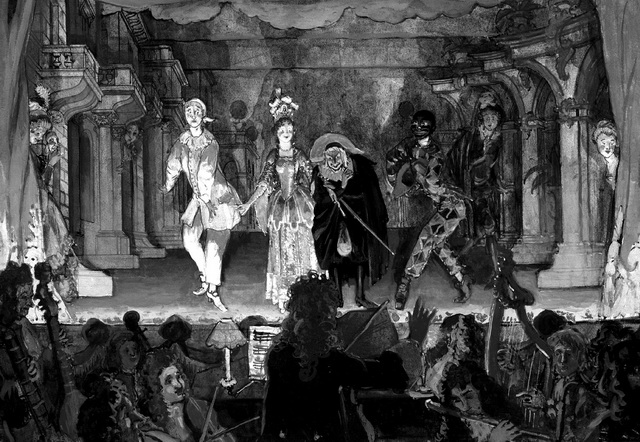

Сюжет первого зала — жизнь, превращающаяся в театр. Городские пейзажи Венеции Каналетто и «Венецианский праздник» А. Бенуа, портрет Мейерхольда работы Б. Григорьева, на котором режиссер представлен сразу в двух театральных образах, картина П. Лонги «Театральная сцена», изображающая домашнее представление, эскиз занавеса Свободного театра К. Сомова, на котором опять же мы видим артистов на сцене в декорации и с массовкой из персонажей комедии дель арте.

Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева».

Фото из архива СПбГМТиМИ

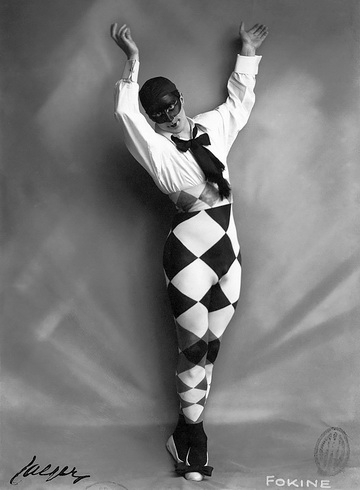

Второй зал, второй акт «Арлекины Серебряного века» — о комедии дель арте в русском искусстве одного десятилетия. Произведений столько, что становится ясно: это было повальное увлечение. В одном пространстве А. Бенуа, А. Гауш, А. Рыков, Н. Сапунов, К. Сомов, С. Судейкин. Живописные фантазии о спектаклях неких артистов неких времен и эскизы декораций и костюмов для современных постановок. Исследователи давно доказали, что все это русский миф о комедии масок, а не реконструкция ее в реальных формах.

Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева».

Фото из архива СПбГМТиМИ

Комедия масок казалась идеальной формой свободы искусства, преодоления его вторичности по отношению к действительности. Русские художники используют образы комедии дель арте, как хотят.

Экспозиция выставки «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева».

Фото из архива СПбГМТиМИ

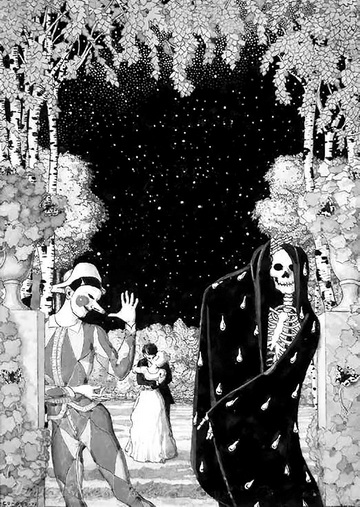

У А. Блока, начавшего эту театральную эпидемию в 1906 году, в «Балаганчике» три дискурса одной истории — материалистический реалистичный (Автор с пьесой о любви), символический (Мистики) и метатеатральный (всё в конце концов игра, все куклы, и театрик после представления унесется под колосники «настоящего» театра). Мистики не так уж ошиблись, Коломбина оказалась-таки смертью Пьеро, а не невестой, и сыграть это можно только в приемах условного театра… На выставке мы видим знаменитый сапуновский эскиз сцены мистиков с дырками для их голов и рук в панно торжественного бдения. Ясно, в спектакле Мейерхольда образы итальянской комедии использовались в его собственной оригинальной художественной конструкции действия. Позднее Сапунов и Мейерхольд в атмосфере «Шарфа Коломбины» смешали русскую свадьбу с итальянским представлением. У Сапунова в живописи карнавальная игра появлялась как философское представление о жизни (на полотне «Маскарад» в вечернем тумане, в тени деревьев среди других мелькает фигура Арлекина, скорее, как один из знаков «другой реальности»). На иронической жанровой картинке К. Сомова «Язычок Коломбины» (девушка показывает язычок, жестом приглашая в рощицу) костюм этой обольстительницы, героини любовной игры и изображение микроскопического Пьеро у ее ног усиливают эффект психологической ситуации, свойственной любому времени. Такой же саркастичный взгляд в двух вариантах «Арлекина и дамы» Сомова 1912 и 1921 годов, и непростой образ Арлекина нужен художнику в его архетипическом значении. «Беспокойство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг и — вдруг мрачные провалы в смерть, колдовство — череп, скрытый под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, мертвенность и жуткость любезных улыбок — вот пафос целого ряда произведений Сомова. О, как не весел этот галантный Сомов! Какое ужасное зеркало подносит он смеющемуся празднику!» — писал М. Кузмин1. Вероятно, к обобщенному видению страстей в любую эпоху, и XVIII, и XX века, можно отнести соседние экспонаты — «Оргия» А. Бенуа, «Весна» Н. Сапунова.

Регата у Дворца дожей в честь Фридриха-Августа, принца Польского и наследного электора саксонского.

Л. Карлеварис. 1717–1718. Фрагмент. Фото из буклета выставки

Выходят за пределы стилизации и эскизы костюмов для выступления студийцев Мейерхольда, созданные А. Рыковым. Внешне это подобия эффектных красочных одеяний персонажей-масок итальянской комедии. Но в некоторых костюмах есть ориентация на удобство для движения, для выразительности пластической игры, уже ставшей в занятиях на Бородинской улице первостепенно важной (Мейерхольд вел класс «Движение на сцене»).

Особенно привлекает внимание в этом «акте» витрина, посвященная Ольге Глебовой-Судейкиной. О ней именно в таком образе писала Ахматова:

Ты в Россию пришла ниоткуда,

О, мое белокурое чудо,

Коломбина десятых годов.

Что глядишь ты смутно и зорко,

Петербургская кукла-актерка,

Ты один из моих двойников.

Мы видим костюм Коломбины, нарисованный С. Судейкиным и сшитый, вышитый, декорированный самой артисткой, фотографии, реальные вещи и можем почувствовать, что итальянские маски в петербургском театре 1910-х годов были лишь внешним, лишь видимым атрибутом нового театра и драматичной жизни.

О жизни — следующий акт, следующий зал «Езда в остров любви» (по названию французского романа, чрезвычайно модного в России в переводе В. Тредиаковского в XVIII столетии). Пожалуй, «Оргии» Бенуа логичнее было бы висеть здесь. Зато есть, в частности, картина Судейкина «Моя жизнь. Привал комедиантов», на которой некоторые персонажи любовного многоугольника (из семи человек) изображены как персонажи комедии дель арте: Арлекин — С. Судейкин, Коломбина — О. Глебова-Судейкина, доктор Дапертутто — М. Кузмин, Пьеро — корнет В. Князев, и рядом с ними «комедианты» В. Де Боссе-Судейкина, художник С. Сорин, композитор А. Лурье. Рядом его же, Судейкина, эскизы костюмов к постановке пьесы Кузмина «Венецианские безумцы», разумеется, в игриво-театральном стиле, и можно только догадываться, есть ли прототипы этих безумцев. Символистская идея жизнестроительства никуда не исчезла, искусство вмешивалось в жизнь, двойственность маскарада и обыденности определяла существование петербургского артистического круга. Личные драмы отражались в стилизованных стихах и традиционалистских спектаклях. Мутноватое венецианское зеркало в этом затемненном залекак нельзя кстати.

Продолжалась счастливая эпоха артистических кабаре и театров миниатюр. Станиславский назвал «маленьким шедевром» «Шарф Коломбины» Мейерхольда, до нас дошли замечательные эскизы Сапунова, и можно спорить, какой из эскизов костюма Коломбины был реализован в спектакле (я считаю, что бело-оливковый, он единственный со свадебной фатой, главным действующим предметом драмы, но подписан чьей-то рукой — возможно, ошибочно — и выставлен сине-красный с каким-то индийским головным убором). Жизнь артистических кабаре представлена на выставке еще занимательным рисунком С. Полякова (владельца издательства «Скорпион») «Осип Мандельштам читает стихи в кафе „Привал комедиантов“». На нем около полусотни знаменитых людей эпохи — Н. Гумилев, А. Ахматова, А. Толстой, Ф. Шаляпин, К. Чуковский, В. Мейерхольд, М. Кузмин, К. Бальмонт, С. Дягилев, Н. Тэффи, Ф. Сологуб… (Какая, однако, эпоха! И в лабиринте выставки на щитах размещена информация о ее главных персонах и хронологическая линейка отраженных здесь событий.) А в наушники в это время «итальянский путешественник» нам объясняет правила, по которым в кабаре допускались простые смертные — «фармацевты».

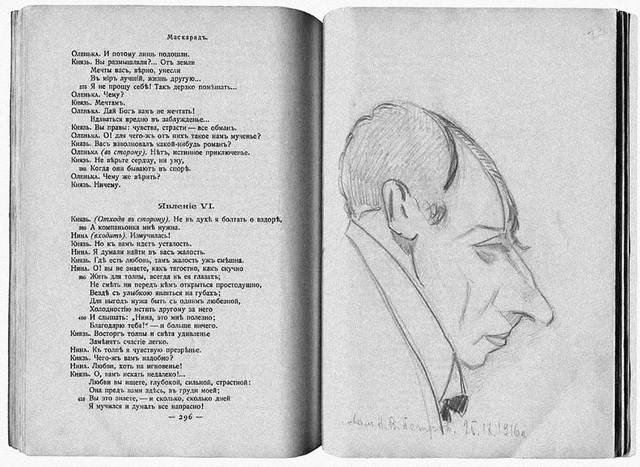

На последнем, четвертом отрезке пути через петербургско-венецианскую историю («Время закатов») представлен ее высший и последний момент — «Маскарад» в Александринском театре. Здесь играет музыка Глазунова к спектаклю. Перед зеркалом, в котором и сам ты отражаешься, получается, рядом с тобой — в полный рост костюм Неизвестного, персонажа, место которого было доведено режиссером до символического значения, он знал страшное будущее. Так и воспринимаются сейчас головинские эскизы нереально-парадных костюмов, карнавальных масок, декораций сцен в «страшной игральной», маскарадов, переходящих в панихиду, игральные и траурные занавесы.

Неожиданный и поразительный экспонат в этом зале — редко выставляемая, из частного собрания, картина В. Дмитриева «Мейерхольд, уходящий в ночь». Ссутулившаяся одинокая фигура идет через метель в ночной темноте по пустой ленинградской набережной, и нет никаких других признаков жизни вокруг. Дмитриев учился на мейерхольдовских курсах по обучению мастерству сценических постановок. Эта картина написана через 20 лет, в 1939 году, на ней зима. Летом этого года с набережной Карповки режиссера уже забрали в Бутырскую тюрьму. Ученик прощался с Мастером. Действие каждого из созданных режиссером карнавальных опусов — «Балаганчика», «Шарфа Коломбины», «Маскарада» — приходило к смерти.

Масочная эпоха петербургского Серебряного века открылась драматизмом, философскими глубинами и театральным новаторством.

Режиссерский экземпляр пьесы М. Лермонтова «Маскарад», принадлежавший Н. Петрову, с пометами Н. Петрова и В. Мейерхольда. 1916 г.

* * *

К открытию выставки было приурочено выступление Антона Адасинского. Это логично: его театр движения, соединяющий клоунаду и метафизику, можно считать наследником пантомимы Серебряного века. Можно было ожидать, что будет в каком-то виде возвращен (изменен, развит?) перформанс «Арлекин», впервые показанный театром DEREVO в 2009 году, затем ставший частью Эдинбургского фестиваля и игравшийся в Петербурге еще в 2015 году. «Один из сквозных сюжетов постановки — постепенное очеловечение, претворение в кожу, кости, мышцы, нервы схематичной балаганной куклы. <…> Перед нами Арлекин собственной персоной, со всем ворохом культурного багажа, который тащит за собой эта маска», — писал тогда «ПТЖ»2. Это полностью соответствует тому, про что в итоге выставка.

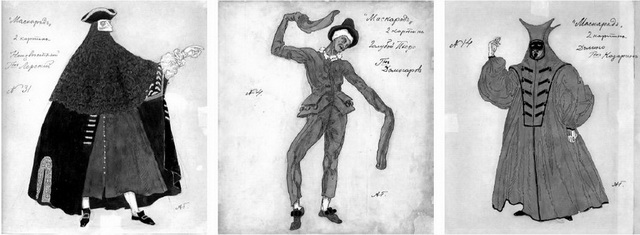

Эскизы маскарадного костюма Неизвестного, костюма Голубого Пьеро и костюма Домино к спектаклю «Маскарад».

А. Головин. 1917 г. Материалы буклета выставки

Но А. Адасинский подготовил другую работу, названную «Пристанище», со своим обновленным коллективом DEREVO Laboratorium. Сам capocomico появился в роли фотографа, немолодого, угловатого, в шляпе, в очках, в партикулярном платье, передвигающегося расхлябанной походкой, погруженного в свое ремесло. Вот он подносит к лицу человека лист фотобумаги, и она превращается в маску. Мы погружаемся в мир его образов. На окнах зала вокруг нас фотоколлажи с фантасмагорическими гофмановскими существами. Его «модели» передвигают в пространстве щиты со своими изображениями. На экране почти до конца спектакля в подрагивающей видеопроекции серая пустая плоскость засвеченной пленки…

Спектакль состоит из номеров, выполненных в разной технике и разного качества. Некоторые сценки напоминают буто, чем поражало DEREVO в 1990-е: движения сжимавшихся, распрямляющихся, поворачивавшихся, вибрирующих тел — не как реальная пластика человека, а как космическая идея движения. В этой технике играется медленное-медленное сближение мужской и женской фигур в начале и в конце представления. Адасинский играет на восточных барабанах и гонге, перформеры перекатывают камни. Метафизическое впечатление этих моментов преодолевается соседствующими с ними обычными актерскими этюдами, по-своему любопытными. Например, группа людей над заборчиком, в видимом для окружающих пространстве изображает радость и любовь друг к другу, но заборчик прозрачный, и мы наблюдаем, как, скрывшись за ним, они жестоко избивают друг друга. Парень с птичьей пластикой играет с детской коляской. В невесту на свадьбе стреляют, она как птица упорхнула… Память фотографа — сюжет универсальный, сюда может вмещаться любой материал. Это работает против спектакля, драматические последовательности не выстраиваются. Не помогает и отвлеченный философский «закадровый» текст, он также приложим к любому спектаклю-рассуждению. Все решает стиль исполнения, а он у учеников Адасинского пока еще очень далек от того, что может мастер.

В спектакле есть сильные моменты использования видео. Путешествие героя по городу с трогательным маленьким существом, какого в природе нет. Танцующую девушку снимают старым киноаппаратом — на экране появляются дискретные фазы ее движения. Работы фотографа в какой-то момент топчут, а его самого закидывают апельсинами (могли бы — яйцами, помидорами, но тут прямой намек на название выставки), он оказывается у стены-экрана, и на месте каждого попадающего в экран удара возникает нота.

Мотив музыки как «разговора с Богом» появляется еще несколько раз. В самом начале — в тексте и в звучании «Хорошо темперированного клавира» Баха. Позже упоминается, что Шёнберг боялся числа 13. И в финале снова под музыку Баха рассказывается о стадиях жизни человека в музыкальных терминах. В конце — fermata. Постепенно замирающие движения героя проецируются на экран, где анимированная фигура в «рваном» ритме уменьшается, удаляется и на ее месте появляется нотный значок.

«Пристанище» вызывает ностальгию по старому DEREVO. И… лучше бы привезли «Арлекина».

Ноябрь 2022 г.

1 Кузмин М. А. Условности: Статьи об искусстве. [Переиздание 1923 года.] Томск: Водолей, 1996. С. 154.

2 Павлович Б. Арлекин без господ // ПТЖ: Официальный сайт. 2010. 16 нояб. URL: https://ptj.spb.ru/blog/arlekin-bez-gospod/ (дата обращения: 17.11.2022); см. также: Дунаева А. Между «Арлекином» и «Мефисто» // ПТЖ. 2011. № 64. С. 89–91.

Комментарии (0)