«Гроза». По пьесе А. Н. Островского.

Театр «Драма номер три» (Каменск-Уральский).

Режиссер и автор сценической редакции Инга Матис, художник Ксения Бодрова, художник по свету Тарас Михалевский, видео Александра Пахалуева.

Эка невидаль — ставить Островского в год Островского, да еще и хрестоматийную «Грозу»! Да, ту самую, где «луч света» да «темное царство», затверженные на уроках литературы. В общем, не угадали. Поставившую спектакль Ингу Матис вся эта школьная блажь нимало не интересует. Лейтмотивом «Грозы» здесь становится изнуряющий морок тоски, который под бесстрастным взглядом режиссера оказывается ближе к знаменитой трилогии отчуждения Микеланджело Антониони, нежели к говорливой купеческой жизни позапрошлого века.

Сцена из спектакля.

Фото — Илья Жильцов.

Пьеса основательно переработана: из всех действующих лиц оставлены только первые восемь (в порядке, приведенном у автора), к ним добавлен девятый (у автора отсутствующий) — жена Дикого; произносимый текст сведен к минимуму, отчасти сохранен, отчасти переписан под наше время. Всех топонимов — одна лишь Москва; город, где разворачивается действие спектакля, — всего лишь какой-то город, безымянный, один из многих, и река, на которой этот город стоит, — тоже просто река, большая ли, маленькая — неважно. «Пойдем на речку!» — попросту говорят в городе.

Все действие замыкается на небольшом пространстве, поделенном надвое: слева — подъездная стена с электрическими счетчиками (дверца щитка привычно распахнута) и дверь в квартиру Дикого; справа — комната («зала», как иногда именуют их в просторечии) в квартире Кабановых, дверь в квартиру, окно, в глубине — ванна. Все в оттенках серого — стена в подъезде совсем свежая, будто после недавнего капремонта, цветных пятен — стулья с желтыми спинками, желтая люстра, синяя скатерть на столе да желтые же оконные рамы в квартире Кабановых. В остальном — стерильно.

Костюмы тоже под стать. Женские — почти сплошь темно-серые, длины приличествующей; мужские — у Тихона и Дикого — чуть разнообразнее в оттенках, но тоже из таких, как говорится, немарких, да рабочие робы у Кудряша и Кулигина. Только Борис и Варя, сестра Тихона, против общей гаммы: один фасоном (но тут еще Островский настаивал — одет, мол, Борис не по-русски), другая — контрастом светлого-темного, да бесстыдными напоказ коленками, да косами, уложенными с вызовом, не по-бабьи — не гладко и попросту, как у прочих.

Время здесь будто остановилось. Век-то наш, нынешний — вот и Варя (Наталья Епонешникова) без конца пялится в смартфон, но это у нее по молодости: замуж выйдет — долг и обяжет, все глупости детские как рукой снимет. Катерина ведь тоже, поди, из дома когда-то сбегала к речке, может быть, даже с Тихоном, вспомнит потом: замуж за него выходила — светилась вся. Куда все делось? «А ведь ты, Катя, его не любишь». — «Нет, как не любить! Жалко мне его очень!» Только и осталось, что бабий долг: свекрови угодить, давление измерить, таблетку дать (та еще и кобенится — воду ей, вишь ли, не в той кружке подали), мужа накормить (а тот еще нос воротит!), в квартире убрать, окна вымыть — мало ли бабе дел по хозяйству! И вырваться бы из этой постылой жизни — распахнет Катерина недомытое окно, глянет в него, выдохнет негромко: «Отчего люди не летают?» — и покачнется у распахнутого окна на стуле, так, что Варя в испуге ахнет. Ничего. Обошлось.

Т. Васильева (Катерина), Н. Бузинская (Кабанова).

Фото — Илья Жильцов.

Нет в этом доме ни любви, ни ненависти, ни ревности. Просто живут вместе четыре человека, связанные узами — родственными ли, брачными, — живут как должно, порядка не нарушают. Марфа Игнатьевна, та самая Кабаниха (Нина Бузинская) — баба в общем-то и не злая: сидит себе в инвалидном кресле, уронив на колени скрюченные артритные пальцы, и понимает все и про сына, и про невестку, и наставить пытается, чтоб порядок не забывали, да только тошно всем, и сыну — первее всех. Вот и бежит Тихон (Алексей Калистратов) из дома куда только можно — к Дикому пить по-соседски горькую, по делам в Москву (работает, наверное, при заводе металлургическом каким-нибудь менеджером средней руки — повезло, считай, в их захолустье-то! — вот и командировки). И про Москву Марфа Игнатьевна тоже все понимает — как выйдет на свет Катеринин грех, так сама же и пройдется по сыну: ты-то не грешен ли? Знает. Как с мужем жила — то нам неведомо, а только явится к ней в одних носках пьяный Дикой (з. а. РФ Валерий Смирнов), которому дома невмоготу — опять с племянником разругался, опять с расстройства избил жену, — и начнет было Марфа его совестить, а потом посмотрит на него так — аж засветится, и руку скрюченную свою положит ему тихонечко на седую голову. «Пойдем, — скажет ему, — ко мне в комнату». Да, теперь можно. Не молодые, чай.

Жена-то Дикого — мышка серая, кроткая, бессловесная (Анна Комарова) — не жена, прислуга, «подай-принеси», лишний раз и рта не раскроет — понимает долг-то. Отлежится после мужних побоев — и ну бежать, да не от мужа, а за ним следом — как бы не случилось чего. Столкнется на площадке возле электрощитка с Катериной: «Не у вас ли Савёл Прокофьич?» — «У нас». — «А коли у вас, так пускай сидит». Увидит подле Катерины Бориса, слова не вымолвит, только чуть головой кивнет — смотрите, мол, чтоб было все шито-крыто, — уйдет в квартиру и дверь затворит. Их дело-то, молодое. А Борис — что ей Борис? Намедни вот осмелела — увещевала его на пороге, чтобы с дядей без нужды не ругался, дядя-то, он отходчивый — покричит да сам все и отдаст. Глядишь, и уберется племянничек поскорей восвояси, глядишь, и ей, хотя и привычной, меньше сносить побоев.

Борис тут по делу: полгода как померла бабушка, пришла пора наследство делить. На похоронах-то не был, а за наследством и из Москвы недалече. Дядюшка вот только несговорчивый, чуть что — сразу дули кажет да из квартиры гонит. Впрочем, лощеному московскому хлыщу Борису (Артем Герц) те дули будто вода с гуся, пока суть да дело, можно и городок посмотреть, уж больно тут все диковинно. То Кудряш (Тимофей Патраков) — выискался тоже «пацан с раена»! — на ровном месте приревнует к Варваре, то Кулигин (Николай Усов) — городской сумасшедший — на новый бульвар станет звать: про часы, говорит, сконструированные самолично вам расскажу, стихи свои почитаю. Ну чем не диво? В общем-то, и Катерину он соблазнил мимоходом, от нечего делать. Подвернулась смазливая соседка, как его завидит — уж и робеет, и глаза долу, отчего не увлечься? А что мужняя жена (Тихон их с Катериной и познакомил), так то, может, и к лучшему, обойдется без всяких глупостей. Не обошлось. Мало того, что уезжать приходится не солоно хлебавши, так еще и Катерина нарисовалась откуда ни возьмись: «Забери меня с собой отсюда!» Куда забери? — недоуменно глянет Борис, — что началось-то, Катя? Нормально же все было! Было и было. Взрослые люди.

Н. Епонешникова (Варвара).

Фото — Илья Жильцов.

В том-то и беда, что Катерине надо не столько с Борисом, сколько отсюда. Ну не летают люди, как птицы, что теперь делать! Увидала соседского племянничка — такого ладного, такого нездешнего, — обмерла, сочинила себе из крашеного воробья ясна сокола. «Ты другого любишь, я вижу», — как бы между прочим обронит Варя, отложив в сторонку смартфон. Да только не любовь это — наваждение. Катерина и сама так чувствует, за мужа цепляется: отведи, мол. А тот затянет свое скучным голосом: что началось-то, Катя, сто раз уже говорили! Вернется пьяный, повалит жену на стол, попробует овладеть, схлопочет по роже. А вот с Борисом…

…А с Борисом они столкнутся у электрощитка — свет погас, пробки, наверное, вышибло, выскочила на площадку проверить, а тут он идет — будто током ударило, уж так она боится его, электричества! Борис страх развеет, починит, что там сломалось, к себе ее притянет: нет, не надо! — а он сильней.

Красиво у них с ним вышло. Стена подъездная была серой, а теперь на ней — память цветная, яркая: поцелуи, ласки (мастерская видеоработа Александра Пахалуева). Кто ж его разберет, вправду ль так было или просто ей, Катерине, запомнилось так, придумалось так? Одно слово — наваждение, морок. И даже страхи в том наваждении цветные: как теперь с мужем встретиться? Наваждение ведь тем сильней, чем предмет наваждения ближе. Нет его — и опять вокруг стены серые, свекровь в платье сером ждет, когда давление измерят, муж нежданный вернулся, привез гостинцы. Не выдержала, рассказала. Свекровь с золовкой бровью не повели, только глянули: изменила, бывает. Рассказывать-то зачем? А Тихон — Тихон молчит. Ну хоть избил бы, что ли? Наставляла же маменька про мужний долг. Серое все, бесконечно серое. Прочь отсюда, отсюда — прочь.

«Простишь? — как бы между прочим спросит Марфа у сына. — Если простишь, то смотри, чтобы после никогда уж не попрекнуть». Простит. Будет пить до полуночи в одиночку (не от ревности — от обиды), на коленях оглаживать сарафанчик, что жене в подарок привез. Серенький. Нормально ведь жили. Как долг велит жили. Так и дальше жить станем. Простит.

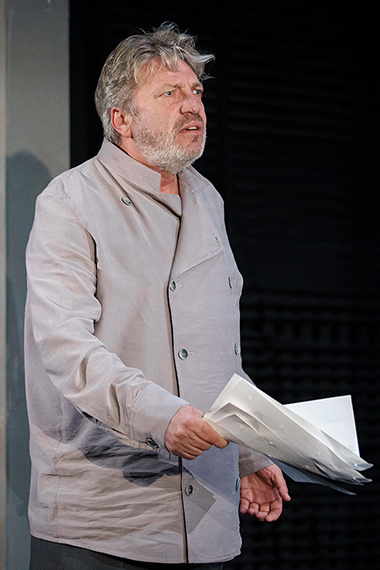

В. Смирнов (Дикой).

Фото — Илья Жильцов.

Катерина — нет. Ее хватятся, она вернется, поднимется на этаж, пройдет решительно мимо квартиры — к уезжающему Борису: забери меня отсюда. А потом, оставшись одна, откроет дверцу электрощитка и долго-долго станет смотреть на счетчики, избавляясь от наваждения. Ничего уже не будет, кроме этой серой тоски, этой серой пустыни бесчувствия, которая навсегда. Навсегда. Может быть, кто-то заплачет, когда наутро протрезвевший Тихон достанет из ванны тело жены? Нет. Никто.

Инга Матис выстраивает драму отчуждения — собственно, небольшой рассказ на полтора часа без антракта — уверенной железной рукой: ни одного лишнего жеста, почти ни одного лишнего слова, да и тех, как уже говорилось, минимум. В мире ненормальной нормальности, воплощенном на сцене, человек опутан почти исключительно связями социальными — брачными, родственными, соседскими, — но лишен связей чувственных, эмоциональных. Любви — индивидуального — здесь почти нет, есть долг — общественное. Когда в «Грозе» начинают говорить много, это звучит будто нравоучительный лозунг: надо — так! (Или же, как Кулигин, по чудаковатости натуры — другим на потеху.) Но чаще всего сказать им друг другу нечего — чувства загнаны так глубоко, что прорываются только спьяну, обычно же — скрыты до безэмоциональности, и лишь в редкие лирические мгновения вдруг засветятся тусклой лампадкой — вот и весь луч. Катерина здесь — будто сбой в матрице, человек, не до конца усвоивший правила выживания: надо — так, а я — не хочу! Отсюда и морок самообмана: как понять другого там, где люди друг с другом не разговаривают? Как понять самое себя там, где все друг другу чужды, а любовь подменяют жалостью? Нет, сами-то по себе люди там, кажется, неплохие, только вместе им зачастую тошно. Такая жизнь.

Татьяна Васильева очень точно передает состояние Катерины — то раздувая, то приглушая живой огонек эмоциональности, она позволяет ему наконец вспыхнуть на мгновение ярчайшим пламенем, когда понимает в сцене прощания с Борисом, что обманулась. «Я с вас оборвалась, как с горы», — писала когда-то в письме поэт; обрыв с Бориса в исполнении Васильевой оборачивается холодящим до мурашек. Катерина оцепенело стоит в одиночестве, прижимаясь лбом к электрощитку, — в сгорбленной спине читаются и опустошение, и тлеющий под серым пеплом огонек, который надо залить, как в лесу заливают костер, чтобы не разгорелся заново.

Васильевой поистине завораживаешься. Тем примечательней, что нисколько не меньше завораживаешься и всеми ее партнерами по сцене — в скупой, сдержанной стилистике «Грозы», в строго выверенном темпоритме складывается замечательный ансамбль, в котором всякая партия звучит внятно, верно. Здесь если и приходится вспомнить о диссонансах, то природа их окажется в тексте Островского, хотя и основательно переработанном, но частично сохраненном, — текст иной раз сопротивляется, не поддается изменившимся обстоятельствам. Какого рода наставления может здесь давать Кабанова Тихону? Уж никак не о том, как следует вести дела, — сама-то Марфа явно никаких дел не ведет, даже магазинчиком захудалым не владеет, и сомнительно, что владела. Оттого перешедшие от Островского почти неизменно речи богатой купчихи звучат инородно, что при общем минимуме текста нет-нет да и резанет слух, и этим первая сцена немного проигрывает остальным.

Т. Васильева (Катерина), А. Герц (Борис).

Фото — Илья Жильцов.

Оказываясь в целом интонационно созвучной трилогии Антониони, каменск-уральская «Гроза», подобно картинам итальянского мастера, не предлагает ни ответов, ни решений — режиссер бесстрастно вглядывается в частную жизнь, которую все глубже затягивает трясина эмоциональной усталости. В пространстве спектакля эта усталость присутствует как данность, и совсем не важно, какие именно катаклизмы к ней привели, — важно, как в этой данности, которой пропитан насквозь даже воздух, поведет себя человек. У Катерины не вышло.

…И все же в своей безжалостной, как гроза, «Грозе» режиссер оставляет надежду. Хрупкую, но — надежду. Сбудется, нет — жизнь покажет. Варя, не знавшая еще по девичеству темно-серых долгополых одежд, выйдет за дверь к Кудряшу (вот навязался тоже, но других-то нет!) и забудет вдруг про смартфон, в который пялилась с равнодушно-скучным лицом, взглянет на Кудряша потрясенно, застынет, будто не голос слышится ей — будто гром в небе ясном грянул. А Кудряш прочтет ей стихи. Сам сочинил. Плохие, наивные. Но — стихи.

Комментарии (0)