«Һаvа».

Театральная площадка MOÑ (Казань) в рамках конкурсной программы фестиваля и премии «Золотая Маска».

Режиссер-постановщик Туфан Имамутдинов, хореограф Марсель Нуриев, художник Лилия Имамутдинова.

О конкурсе «Золотой Маски» — 2022 можно скопом написать «полгода/год/полтора был другой спектакль». Для большинства это будет вопросом попадания в новый контекст. Казанский перформанс «Һаvа» — один из немногих гастролеров, который действительно — буквально — изменился. В том числе потому, что разность показов заложена в нем как основной принцип.

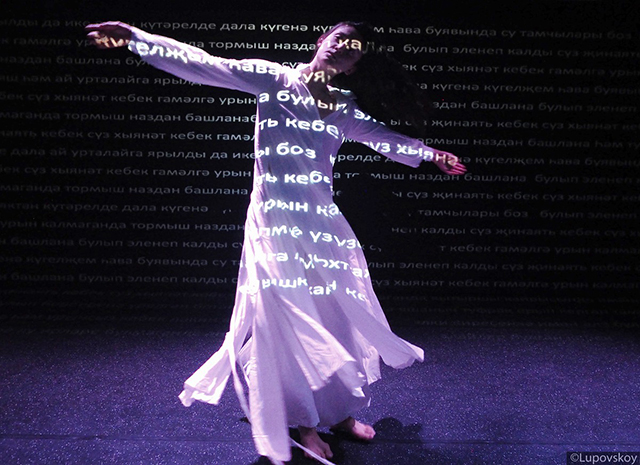

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Чтобы объяснить, как устроена «Һаvа», стоит напомнить, что такое MOÑ, где это появилось. Многие застали творческую лабораторию «Угол», где выходили лаконичные спектакли по текстам современных драматургов. Этакий татарский Театр. doc в версии 2010-х годов, говорящий о сегодняшнем дне злободневно и поэтически. MOÑ — в каком-то смысле правопреемница «Угла». Открытая осенью 2020 года, площадка собрала часть команды лаборатории и «подтянула» выпущенные спектакли. В то же время у MOÑ есть своя линия, которую, несмотря на пафос слова, можно назвать уникальной. Это место, где собрались люди, заинтересованные в активной рефлексии на тему татарской идентичности, культуры, разных их аспектов и, немаловажно, деколониального дискурса. На сегодня любой спектакль MOÑ вплетается в общую канву, раскрывает что-то важное о Казани, Татарстане, татарах и их соседях.

Туфан Имамутдинов, один из резидентов MOÑ, в прошлом сезоне занимался в том числе импровизацией, важной частью татарской культуры. В «Һаvа», где Туфан значится как режиссер, задан принцип, связанный с импровизацией: танцовщица Айсылу Мирхафизхан и поэтесса Йолдыз Миннуллина на глазах зрителей «собирают» сценическое действо на основе случайного слова. В зале есть микрофоны, в них можно прошептать что угодно. Через пару мгновений на стене-экране заданное слово «разрастется» до строчки. А Айсылу станцует то, как она чувствует сказанное.

МЕХАНИЗМ

Чтобы понять, как устроена «Һаvа», ее надо смотреть не меньше двух раз. Желательно с небольшим промежутком, чтобы помнить ключевые компоненты.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

В начале показа объявляется, что движения танцовщицы будут зависеть от слов, выбранных зрителями, — что и правда, и лукавство разом. Золотомасочный блок показал, что у пластического компонента перформанса все же есть отдельная заданная структура, более или менее зафиксированные точки, пройдя которые, Айсылу Мирхафизхан выполняет определенную задачу. Ее «поле» делится на три равные части: начало, которое действительно серьезно меняется и, вероятно, зависит от текста, возникающего на каждом показе, середина, в которой начинают появляться отрепетированные блоки движений, и болезненный финал, в котором заключены важные для команды идеи.

Начнем с того, как «Һаvа» устроена на уровне движения. В программке есть хореограф — Марсель Нуриев. Казалось бы, откуда взяться постановщику в импровизации? Однако многократные просмотры дают представление о его работе. Судя по всему, Нуриев занимался разработкой отдельных групп движений, которые появляются в разных показах. «Һаvа» похожа на язык. Есть «алфавит», придуманные комбинации, которые каждый раз компонуются в зависимости от предложений зрителей. Пожалуй, это самая невычислимая часть устройства перформанса: Айсылу Мирхафизхан двигается так отлаженно в русле возникающих слов, что меньше всего ждешь увидеть точно такую комбинацию, что в другой день. Несколько смягчает эффект то, что «язык», придуманный Нуриевым, достаточно велик. Вероятно, часть движений повторяется так редко, что обнаружить это можно, только смотря каждый показ. Однако, думая про импровизацию в «Һаvа», стоит помнить, что устроена она как генератор случайных чисел.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

Драматургическая и пластическая части «Һаvа» не связаны напрямую — по крайней мере, на примере нескольких показов сложно выявить точное закрепление каких-либо движений за той или иной частью. Также рисунок не связан с «переключением» разных языков. Если на одном сеансе может возникать разница между татарским и русским, тем, как Айсылу «обтанцовывает» строки, то на другом языки уравниваются. Точно сохраняется лишь финал. Примерно за 15 минут до конца танец «темнеет», становится интенсивнее. Возникает важная для «Һаvа» фигура: текст, буквально впивающийся в тело танцовщицы, и ее попытки вырваться, убежать за пределы и комнаты, и заполняющих пространство букв. Все, что печатает Йолдыз Миннуллина (мы даже слышим преувеличенно громкий стук клавиш), проецируется в виде бесконечного неструктурированного потока на сцену блэкбокса. Если танцовщица подходит близко к заднику, строки начинают сливаться с ней. Текст визуально затягивает тело, начинает его стирать. Чем ближе Айсылу стоит к стене, тем меньше видны ее движения и даже очертания. Как бы ни шла «Һаvа», наступает эта точка: тело, движение, задавленное словом. В этом есть плохо формулируемый, но отчетливый символизм. Если в начале движение «честнее» слова, дает больше свободы, то к концу исполнительница оказывается практически поглощена, обездвижена идущими через нее строками — и прекращает перформанс.

ЕДИНИЧНЫЙ ОПЫТ

Объяснить, как меняется «Һаvа», проще всего, взяв за основу конкретный показ. В Москве спектакль играли трижды, и первый сеанс — 15 марта — резко отличался и от других в блоке, и от исполнения на месте.

В Казани Айсылу Мирхафизхан двигалась легко, широко, летяще. Хрупкая, с распущенными длинными волосами, в белом свободном одеянии, полубрюках-полуплатье, она напоминала птицу — порхала по сцене, показывала что-то. В Москве она даже готовилась чуть иначе. Каждый раз «Һаvа» начинается с «вхождения в поток» — и в описываемый день оно было тревожно-напряженным, с беззвучным нашептыванием под нос, с мерными покачиваниями. Слишком сосредоточенный вход — чтобы провести жесткий, в чем-то страшный показ.

Сцена из спектакля.

Фото — Владимир Луповской.

С «Һаvа» сошел любой налет эксперимента ради эксперимента, чистой формы. Движения Мирхафизхан были особенно болезненны: проваленный назад живот, тело, будто сломанное пополам, сведенные судорогой руки, напряженные, когтевидные кисти, сжатые в кулак пальцы на ногах и выкрученные стопы. Никаких мягких «парений», поиска баланса, кружений — вместо них замирания в конвульсиях, метания, падения. Если в другие дни можно было заметить, что движения заимствованы, например, из йоги (так, 17 марта Айсылу активно варьировала позу воина), то 15 марта большая их часть отсылала к буто — японскому стилю танца, связанному с искаженной пластикой, телом, которое будто распадается на глазах. «Словарь», придуманный Марселем Нуриевым, сжался до поз, которые преимущественно отражают боль. Даже повторяющиеся элементы — например, стопа, запутавшаяся в длинных волосах, образуемый всем телом «треугольник» с задранными, скорченными ногами, поперечные шпагаты, в которые Айсылу входит, резко раскинувшись вперед, как советская пластмассовая кукла, и подтягивая себя пятками, — были скомбинированы так, чтобы между ними не оставалось «воздуха». Почти часовой перформанс — и час телесных испытаний.

Текст Йолдыз Миннуллиной казался нейтральным: поэтические формы, отвлеченные рассуждения. Лишь иногда в потоке мелькало что-то про 1914 год да разрозненные слоги запрещенных слов. Именно это и создавало драматический конфликт между двумя компонентами: что нельзя или не получается выразить в тексте, чувствует и передает тело. Танцовщица пропускает слово через себя — и в плане механики перформанса, и буквально, периодически подходя к стене с проекцией букв, — и через движение выдает то, что лежит на дне слов, что думается, а не произносится и тем более не печатается. Страх, боль, немота, физическая немощь, скованность, невозможность двигаться.

Чудо показ. Это было исключительно шедевр новизна формы. Вхождение в образ Хавы и поглощение в образе в свой телесный мирэмоций и переживаний и зрителей. Сидела и танцевала мышцами вместе с исполнительницей… Спасибо Айсылу что она дала новые импульцы в моем внутренном эмоциональном состоянии как зрителя. Такого наполненного красок женской души я не видела на сцене. Это было воплощение в воздух…. колосального потенциала и призыва…крика души…женщины по имени Хава, природы с воздухом в потоке с теложвижениями изнереального потока энергии в хрупкой девушке Айсылу