«Самара. Шостакович. Балет I».

В рамках конкурсной программы фестиваля и премии «Золотая маска».

Театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича, Самара.

Вечер одноактных балетов на музыку Д. Шостаковича:

«Дивертисмент»: «Трагическое скерцо», хореограф Игорь Бельский (1999); «Старая фотография», хореограф Дмитрий Брянский (1982); «Спортивный танец Западной комсомолки и четырех спортсменов», хореограф Леонид Якобсон (1930); «Праздничный вальс», хореограф Федор Лопухов (1952); «Танец с зонтиками», хореограф Максим Мартиросян (1973); сюита из балета «Барышня и хулиган», хореограф Константин Боярский (1962); «Фокстрот», хореограф Александр Сергеев (2022).

«Фортепианный концерт», хореограф Максим Петров, художник по костюмам Татьяна Ногинова, художник по свету Константин Бинкин.

«Ленинградская симфония», хореограф Игорь Бельский (1961).

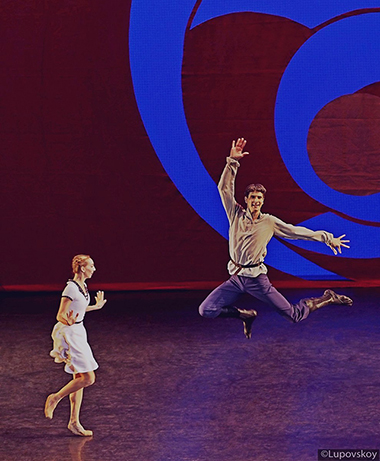

Сцена из балета «Дивертисмент».

Фото — Владимир Луповской.

Скорость, с которой региональные спектакли приезжают в Москву на «Золотую маску», в целом вещь примечательная. Как думать о спектакле, выпущенном год-полтора назад, если он влетает в текущий сезон внезапным приветом из прошлого? А если за это время все вокруг радикально изменилось?

Премьера вечера «Самара. Шостакович. Балет I» состоялась в ноябре 2020 года — и никто, конечно, не мог предусмотреть, о чем будут говорить и думать зрители московского конкурсного показа. Или что «Ленинградская симфония» и «Трагическое скерцо» окажутся вещами, которые обдумываешь, исходя уже из внезапно свалившегося на тебя опыта.

Сейчас сложно сказать, повезло ли Самаре с датой гастролей. Возможно, парадоксальным образом, да. Программа к годовщине парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года на месте смотрелась как несколько странный сборник. Невинный «Дивертисмент», номера которого лучше или хуже подходят труппе, пыльноватая «датская» «Ленинградская соната» Бельского — и между ними, как сквозняк в форточку, мировая премьера «Фортепианного концерта» Максима Петрова. Спустя почти полтора года постбаланчинский «Концерт» так же выбивается из программы, однако «крайние» части неожиданно зазвучали.

Выставка достижений народного балета

Пожалуй, сильнее всего изменилось ощущение от «Дивертисмента». В первые показы он был необязателен — советская «сборная солянка». В марте 2022 года, на фоне отмененных премьер, непонимания, сможет ли кто-то (и захочет ли) приезжать ставить ставшие привычными для больших театров лицензии и заказные спектакли, маленькие опусы советско-российских хореографов могут выглядеть как предсказание: что у нас есть, кроме очевидных названий. С чем, возможно, предстоит остаться на какое-то время — и какую картину это может создавать.

Сцена из балета «Дивертисмент».

Фото — Владимир Луповской.

Есть, стоит отметить, не так уж мало: Юрий Бурлака выбрал вещи, возможно, наивные, но танцевальные и вполне смотрибельные. Отдельно примечателен их тон. Балеты, вышедшие в период с 1930 по 1999 (опустим последнюю часть, «Фокстрот» Александра Сергеева, которая присоединилась к программе недавно), удивительно едины. Кажется, что они поставлены в одном безвременном и беспроблемном пространстве. Герои почти одинаково чисты, трогательны и будто сошли с открыток. Тоненькая, тянущая стрелочкой шею и затылок Комсомолка Виктории Черкасовой и стерильные мальчики из балета Якобсона вроде бы строят новое, здоровое советское общество и заодно упражняются в танце, больше похожем на гимнастику, — но есть в них и что-то слишком хорошее, смутно-пугающее. Комичная пара Вероники Земляковой и Дмитрия Пономарева из «Старой фотографии» разыгрывает сцену из нового быта, ухаживания и раскрепощенные, и товарищеские. Даже Хулиган в этом мире положительный — личное обаяние Сергея Гагена превращает маргинала в слегка запылившегося принца.

«Дивертисмент» собирает разные советские образы — и вместе они работают как нежная, обволакивающая, убаюкивающая сказка о прекрасной, прекрасной стране. Получается балетный эквивалент «Свинарки и пастуха»: обаятельный, но такой искусственный мир.

Маска скорби

«Ленинградская симфония» Игоря Бельского по-прежнему тяжеловесна (на субъективный авторский взгляд), но может служить ключом к вопросам, танца не касающихся. После премьеры она смотрелась пафосно и простовато — Великая Отечественная в инфокарточках-агитках. Сегодня же про «Ленинградку» можно думать, как про балет-индикатор: в какой момент четыре тяжелейших года в жизни страны начали терять живость, связь с человеческими судьбами, сложность, и постепенно приобрели устоявшиеся, едва ли допускающие двойные интерпретации черты.

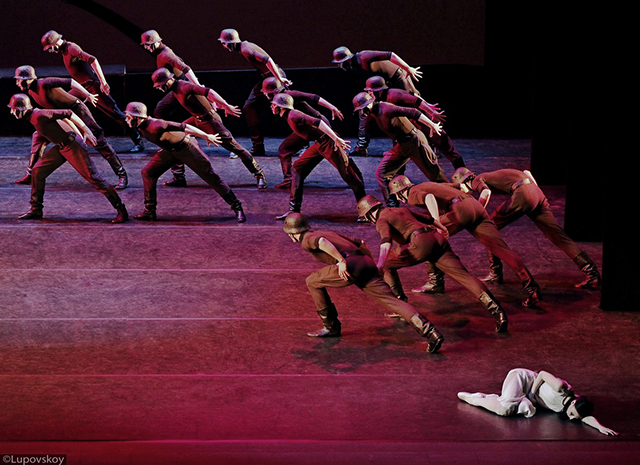

Сцена из балета «Ленинградская симфония».

Фото — Владимир Луповской.

Балет Игоря Бельского появился в 1961, в «оттепель», когда память о Великой Отечественной немного, но расширилась — и устроен он как спектакль-плакат. Здесь нет полутонов, разных обстоятельств, спорных моментов. Только ясная, объясняемая на пальцах картина мира: наши, враги, тут добро, там зло. Показательнее всего смотрится сцена «Нашествие». В ней задействованы три большие группы — фашисты, названные варварами, плакальщицы, попавшие в плен солдаты. Каждая «работает» исключительно как метафора. Причем настолько крепко сбитая и выведенная на максимум, что самарская труппа, склонная актерски расцвечивать любой материал, превращается в почти недвижные «народные массы». «Варвары» только страшны (на их лицах буквально нарисована смерть, грим имитирует оголенный череп) и стремятся все поглотить, двигаются как стая крабов. Пленники — исключительно героичны и стойки, держат картинные позы. Плакальщицы — только трагичны, каждое женское тело застывает как живой символ горя. Сложно представить, как «Ленинградскую» воспринимали современники — возможно, когда-то монументальность, высеченная в граните правда этого балета смотрелась величественно. Сегодня же это ощущается как ступенька к омертвению памяти о ВОВ, превращении в доступную и оттого однозначную картину.

Балет без занавеса

«Фортепианный концерт» Максима Петрова, размещенный между «Дивертисментом» и «Симфонией», можно увидеть как «альтернативную историю» российского танца. Что было бы, если бы не Первая мировая, революция, «Русский балет», ни разу не выступивший в России, если бы Баланчин развивал неоклассику в Петербурге и его наследие было бы местным мейнстримом — в общем, конструкция совершенно завиральная и оттого манкая.

Сцена из балета «Фортепианный концерт».

Фото — Владимир Луповской.

Петров, с одной стороны, достаточно явно кивает в сторону Баланчина и Cо. Структура постановки отсылает к «Violin Concerto», иногда вспоминается «Concerto Barocco», а в цепочке девушек, возникающих в первой части, можно рассмотреть оммаж «Свадебке» Брониславы Нижинской — всего на секунду, но какие узнаваемые наклоненные головы, плосковатые фигуры, контрастирующие с пуантами. С другой, это явно пост- и даже постпостбаланчинская вещь: Петров работает внутри традиции, но ищет свое место в ней и говорит на «современном неоклассическом». Его «Концерт» — и попытка «причесать», структурировать гораздо более «расхристанного», чем композиторы Баланчина, Шостаковича, и интеграция в строгую, выверенную композицию «человеческой» истории. Наконец, здесь есть все более отчетливо проявляющийся личный почерк: Максим — хореограф «диагональный», усиливающий движение выстраиванием косых от пальца до пальца, от головы до носка. Даже застывшие танцовщики у него динамичны: за счет наклонных линий создается иллюзия непрекращающегося движения. Это удачно подчеркивают костюмы Татьяны Ногиновой, в которых тела артистов похожи на резкие, будто нанесенные коротким ударом штрихи.

«Концерт» вещь скорее балетоманская. Рассказывать о ней можно бесконечно, но специальные вещи. Как хореограф слышит музыку, как из бурного потока Шостаковича выделяет голоса, «параллелит» их со стройными группами на сцене и будто разбирает пьесу на винтики. Какие здесь есть маленькие, симпатичные изобретения — длинная линия пар, из которой на каждый аккорд-капельку «выпадает» рука, как будто видишь нажатия клавиши, или медленно поднимающаяся нога солистки (Ксения Овчинникова) во время длинного фортепианного пассажа. Как свет Константина Бинкина превращает абстрактный балет в серию лирических зарисовок и одновременно устанавливает внутренний хронометраж «мира», смену дня и ночи, обозначает «настроение» каждой солирующей пары. Как, благодаря синеватому «вечернему» освещению, па-де-де Ксении Овчинниковой и Диего Кальдерона становится камерным — и как при помощи «дневных» фонарей интимность разрушается. Наконец, как это все можно соотнести с историей балета и с другими вещами самого Максима.

Сцена из балета «Фортепианный концерт».

Фото — Владимир Луповской.

Таких деталей много — в каждой из них есть внутренний смысл, и удовольствие, возможность подумать, «поговорить» с этим балетом, вспомнить что-то свое. В то же время «Концерт» кажется сиротливым, особенно в этом вечере: осколок того, что могло существовать, но не возникло, прилетевшая из альтернативной реальности страница книги. Балет реальный и балет воображаемый.

Отличный текст, и думаешь сегодня вот о чём. В нашем деле, по-видимому, настоящий профессионализм исключает цинизм. Статья о балете убедительно профессиональна, сопрягает наши исторические времена и никак не безразлична к реальности.