Севастопольский академический русский драматический театр им. А. В. Луначарского

Приехать в Севастополь и не пойти в Театр имени Луначарского — для меня моветон с конца 90-х. Уж больно крепок здесь всегда актерский ансамбль и отчаянны попытки жить, а не казаться. Но за пару моих пропущенных крымских отпусков в театре накопилось энное количество премьер, обзор которых был предпринят за пару недель истекшего июля. Увы, по тем же причинам, что вынужденно отменяют нынче спектакли петербургских театров, не удалось увидеть, например, «Белую гвардию». Но и без учета этой апрельской премьеры 2021 года общая картина текущей жизни театра, которым уже семь лет руководит Григорий Лифанов (вот время-то бежит!), абсолютно ясна: репертуарный баланс держать удается. Здесь дорожат каждым зрителем — и прогрессивным, и консервативным, а потому в афише есть спектакли для тех и для других…

«Бесы». Ф. М. Достоевский.

Сценическая версия и постановка Григория Лифанова, художник-постановщик Наталья Лось, художник по свету Владимир Коваленко,

хореографы Александр Петражицкий и Елена Ольховская, видео Сергея Мищенко.

Премьера 19 апреля 2019 года.

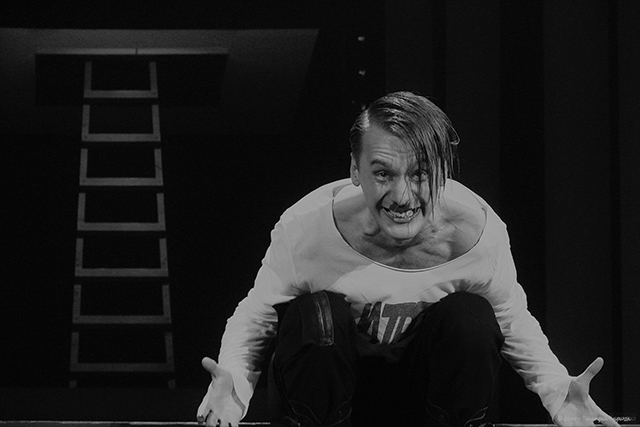

Сцена из спектакля «Бесы».

Фото — архив театра.

Пророческий роман Достоевского в сценической трактовке Лифанова (жанр ее определен как «осколки фальшивых идей») становится предупредительным комментарием к древним как мир революционным схемам, что во все времена привлекают молодых. К ним, уверенным в своей способности мгновенно изменить мир по первому зову опытного лидера, и обращен спектакль. Это особенно ценно потому, что постигнуть роман Достоевского путем чтения поколению Z непросто. Эпоха пересказа кратких содержаний для сдачи разнообразных тестов сделала свое дело: чужое мнение будет принято на веру, если оно облечено в яркую, понятную, визуально узнавамую форму, моментально выносящую факт или истину на поверхность. И в «Бесах» Лифанов не банально подвергает критике наши вечные разговоры о том, что «в России невозможно жить» и «надо все совершенно переделать», а современным сценическим языком, учитывающим возрастной градиент зала, обобщает на подиуме отечественные историко-психологические закономерности. Так, если для зрителей среднего возраста стигмой является историческая телетрансляция «Лебединого озера» на небольшом экране, децентрализованно расположенном в правой части сцены, то молодые скорее считывают циничные черно-белые мультмонологи MR. FREEMAN, вынесенные «широким экраном» на середину сценической площадки. И это не единственное понятное «юному зрителю» образное слово в языке постановки.

«Попадание» спектакля в молодых определяет как исключительно молодежный актерский ансамбль, так и четкое вычленение из многонаселенного героями и сюжетами романа Достоевского болевых точек медленно взрослеющего поколения. Это особо обострившийся в цифровую эпоху конфликт «отцы и дети» (нарочито подчеркнутый конфликт отца и сына Верховенских), мучительный поиск молодыми самости путем стремления к лидерству, грозный факт существования человеческой аномальности, моральные императивы, часто кажущиеся ныне лишним хламом, религиозные и атеистические сомнения, приводящие к вере в ложные идеалы, и многое другое, что не дает покоя человеку в пору его становления и без понимания границ добра и зла заводит в неразрешимый нравственный тупик.

Е. Овсянников (Петр Верховенский). Сцена из спектакля «Бесы».

Фото — архив театра.

Черный цвет в спектакле закономерно доминирует. На заднике — уходящая в никуда перспектива из квадратов — условный портал в небытие, в котором будет грозить небесам (не Ставрогину!) кулаком и кончать счеты с жизнью поруганная девочка Матреша (Алена Щепачева). Перед порталом фоном проходит вся внешняя, узнаваемая всеми поколениями, «фасадная» картинка российского бытия. Тут и хороводом проплывающие матрешки, и макет церкви, которую в буквальном смысле то задвигают в глубины сцены, то при необходимости выдвигают на первый план, и классический балет — от работы у станка до «показательных выступлений» (балериной предстанет перед зрителями и Хромоножка — Екатерина Семенова-Неврузова). Будут тут и яростные столкновения отца и сына Верховенских, и танцы до упаду в ночном клубе, и горячие разговоры молодых либералов, сплошь обутых в берцы и одетых во вневременные черные одежды. Юный красавец Ставрогин (Петр Котров) среди них — фигура второстепенная, подходящая пешка, должная выйти в «прекрасные принцы» в игре молодого Верховенского (Евгений Овсянников в этой роли — сгусток негативной энергии, сметающей все на своем пути). На первый план Николай Ставрогин будет вынесен лишь повзрослевшим (Николай Нечаев) — в прологе к спектаклю, где, лицом к лицу оказавшись с Тихоном (Илья Синькевич), станет каяться в своем главном грехе, повлекшем за собой цепь событий, описанных спектаклем.

И. Синькевич (Тихон), Н. Нечаев (Николай Ставрогин). Сцена из спектакля «Бесы».

Фото — архив театра.

Музыкальный ряд лифановских «Бесов» — разговор особый. На зрителя обрушивается поток, варьирующий от симфонической классики до Оксимироновского рэпа при явном лидировании надрывающего душу виолончельного соло, звучащего как в записи, так и в живом исполнении (педагог по виолончели Марина Зацепина). Музыка здесь не фон и не иллюстрация — она носитель дополнительных смыслов. Так, пресловутая телетрансляция балета «Лебединое озеро», давно ставшая притчей во языцех современного театра, появляется отнюдь не под истертые режиссерами адажио или «Танец маленьких лебедей», а под взятый из того же балета «Русский танец». И, ломая аудиовизуальный стереотип, моментально становится не только обобщением, но и «якорем», зацепкой для последующего размышления…

«Пиковая дама. Картины». А. С. Пушкин.

Автор инсценировки и режиссер-постановщик Роман Мархолиа, художник по костюмам Фагиля Сельская, балетмейстер Антон Косов.

Премьера 10 июля 2020 года.

В конце 80-х Роман Мархолиа был в Театре им. А. В. Луначарского главным режиссером, и, по его словам, именно севастопольский период позволил ему состояться как профессионалу. За тридцать с лишним лет отстутствия Мархолии состав труппы значительно изменился, и тем понятнее выбор режиссером на заглавную роль — графини Анны Федотовны — Юлии Нестранской, актрисы, чья творческая судьба связана с севастопольским театром более четырех десятилетий.

Сцена из спектакля «Пиковая дама. Картины».

Фото — архив театра.

Оформление спектакля минимально и мобильно. Предметы, необходимые для обозначения географии происходящего, вывозятся и выносятся молниеносно. Казарма отмечена кружением металлических коек, игорный дом — операционным столом с нависающей над ним хирургической лампой, заключение Германна в Обуховскую больницу — явлением на авансцене детской лошадки, сделанной из дерева, холстины и пеньки (на ней аутистически раскачивается исполнитель роли пропащего игрока Глеб Козляев). Стационарны, пожалуй, лишь огромное арочное окно на заднике светлого павильона, струна, натянутая поперек сценической площадки (закрепленная на ней черная легкая занавеска будет перемещаться несколько раз за спектакль и даже поможет сымитировать несение гроба пиковой дамы), деревянная стремянка, стоящая у левого проема сквозного входа в павильон, да лекторский мольберт на авансцене справа. На его перекидных листах Рассказчик (мистического вида Александр Порываев, одетый в бирюзовую пару и алые ботинки) будет старательно выписывать кистью номера каждой из двенадцати картин, в которых изложена не столько драма незадачливого Германна, сколько история освобождения от груза земной жизни старой и становления новой пиковой дамы — Лизаветы Ивановны.

Старая графиня, белый призрак которой, словно иллюстрация к рассказу Томского (Петр Котров), проплывает в начале спектакля вдоль задника и вдоль рампы, в ключевой сцене № 6 («Тайна») является домой с бала в инвалидном кресле. Горничные разоблачают ее, и под черным пышным нарядом обнаруживается перебинтованная мумия, способная соблазнить ночного гостя Германна (фоновое «Je sens mon coeur qui bat, qui bat…» оправдано здесь полностью). Нестранская играет старческую немощь своей героини, женское оживление при виде мужчины, «сдачу на милость победителя», гнет скрываемой ею тайны и возрождение после физической смерти как единую цепь трансформаций. Вот она только что двигалась через силу, словно на шарнирах, а вот она уже танцует победоносное танго с загубленным ею Германном, которому отныне суждено нести невыносимую муку карточного заклятия. И от прощального изящного воздушного поцелуя освободившейся навеки графини злосчастный любовник содрогнется, словно от укуса змеи…

Г. Козляев (Германн), Ю. Нестранская (Графиня). Сцена из спектакля «Пиковая дама. Картины».

Фото — архив театра.

Непрерывное движение, свойственное спектаклям Мархолии, скорая смена сцен, музыка, которой наполнена постановка (тут и Чайковский, и Гласс, и Пярт, и Монти), постоянно удерживают все виды внимания зрителей. Актерский вокал — один из фирменных знаков севастопольской труппы: все участники спектакля блестяще исполняют порученные им оперные отрывки (репетитор по вокалу Екатерина Троценко, хормейстер Владимир Марковский). Офицеры тут безукоризненно держат в танце выправку, госпитально-казарменные сестры милосердия моментально преображаются в горничных, а холодная красавица Лиза (Татьяна Сытова), побыв и исполнительной приживалкой в униформе, и замужней Татьяной в малиновом берете на балу, в финале явится в траурной вуали, настолько схожей с вуалью графини, что сомнений не остается: у этой «Пиковой дамы» еще будет продолжение.

«Служебный роман». Э. Брагинский, Э. Рязанов.

Режиссер-постановщик Владимир Крючков, художник-постановщик Наталья Лось, художник по свету Михаил Прокофьев, постановщик пластики и танцев Ольга Зотова.

Премьера 4 февраля 2021 года.

«Служебный роман». Э. Брагинский, Э. Рязанов.

Режиссер-постановщик Наталья Слепченко, художник-постановщик Ирина Сайковская, постановщик пластики и танцев Ольга Зотова.

Премьера 5 февраля 2021 года.

Театр им. А. В. Луначарского впервые в своей истории доверил судьбу одной пьесы двум разным постановщикам — Владимиру Крючкову и Наталье Слепченко. Да еще и смело избрал для эксперимента комедию «Сослуживцы» Брагинского и Рязанова, известность которой принесли отнюдь не многочисленные сценические постановки, а знаменитая киноверсия 1977 года…

Сцена из спектакля «Служебный роман» В. Крючкова.

Фото — архив театра.

О равной любви севастопольцев к обеим недавним премьерам можно судить по заполняемости зала, но более цельным мне показался спектакль Владимира Крючкова, справедливо претендующий на жанр мюзикла. В нем еще до открытия занавеса (изображение зимнего пейзажа на нем объединяет оба варианта спектакля) на авансцене появляется ВИА «Вымпел», состоящий из клавишника, трех струнников и вокалистки (в дальнейшем они оказываются членами коллектива известного статистического учреждения). Брюки клеш, темные очки, пестрые галстуки, клетчатые пиджаки и платье мини прилагаются — стиль 70-х выдержан художником Натальей Лось безукоризненно. В исполнении этих модников и главных героев звучат вставные музыкальные номера — эстрадные песни советского репертуара, подходящие по смыслу разным сценам спектакля. Уместны здесь «По всей земле пройти мне в кедах хочется», «Их поет сама русская зима, девица-красавица», «Огни золотистые гасит столица», «Все до поры», «Только я решила — назло», «А в тебе я сомневаться не хочу», «Опозданием мы наказаны». Органично звучит даже «Поезд в огне», под которую манерная Верочка (Виктория Ершова-Феоктистова) учит модному уму-разуму Мымру (Ирина Демидкина), а коллектив с адовыми усилиями тащит через зал и сцену гигантскую лошадь — Бубликову в подарок. «У природы нет плохой погоды» становится лейт-мотивом похода Новосельцева (Андрей Бронников) в гости к Калугиной. Они вместе смотрят по телевизору ленту Рязанова, и Людмила Прокофьевна с сентиментальной нотой комментирует: «Это мой любимый фильм»…

Сцена из спектакля «Служебный роман» В. Крючкова.

Фото — архив театра.

Над сценой, где на трех разноуровневых фурках живут своей жизнью кабинеты-клетушки статучреждения, с самого начала зависают многочисленные разноцветные неоновые вывески: СЛУЖБА, БУХГАЛТЕРИЯ, РАБОТА, КАРЬЕРА, ДИРЕКЦИЯ, УЧРЕЖДЕНИЕ, СТАТИСТИКА. В момент, когда герои начинают обретать свое человеческое счастье, суровый неоновый лексикон будет разбавлен надписями ЖИЗНЬ, КРАСОТА, РАДОСТЬ, а позднее к ним прибавятся ЛЮБОВЬ и СЧАСТЬЕ.

Как и в знаменитом кино, в обеих авторских версиях «Служебного романа» активистка Шура (Нателла Абелева/Татьяна Скуридина) хамовата, карьерист Самохвалов (Евгений Журавкин/Алексей Красноженюк) действует только в своих интересах, добродушная Оля Рыжова (Алла Салиева/Ольга Лукашевич) влюбчива, Новосельцев (Андрей Бронников/Сергей Колокольцов) неуклюж и мнителен, а поначалу мужеподобная и необаятельная Мымра — Людмила Прокофьевна (Ирина Демидкина/Татьяна Бурнакина) превращается в красавицу. Много общего и в оформлении спектаклей, художники которых бережно отнеслись к моде и стилю костюмов, сделав при этом их визуально выигрышными за счет цветовых сочетаний и деталей кроя. Но единство оформления, определенность жанра, четкий подбор музыкального ряда, ироничность выделяют работу Владимира Крючкова, кстати, исполняющего в своем спектакле роль Бубликова. Постановка Слепченко, несмотря на подчеркнуто новогоднюю атмосферу, множество комических ситуаций, нарочито сказочную сцену ужина героев на крыше, поистине королевское платье из синей тафты, в котором является преображенная Людмила Прокофьевна, кажется более приземленной и менее сыгранной. От этого, думается, и не хватает ей ощущения легкости, которое так ценится в хорошей комедии. Но именно благодаря «молодости» постановки Слепченко у нее явно есть ресурс для роста.

Сцена из спектакля «Служебный роман» Н. Слепченко.

Фото — архив театра.

«Восемь любящих женщин». Р. Тома.

Постановка Николая Нечаева, художник Дмитрий Разумов, хореограф Ольга Зотова.

Премьера 25 июня 2021 года.

«Восемь любящих женщин» по пьесе Робера Тома в постановке Николая Нечаева (востребованного театром артиста, играющего в прологе «Бесов» возрастного Ставрогина) — одна из последних премьер театра, жанрово определенная как «мощный детектив». Однако спектаклю, порой тяготеющему к семейной комедии, не хватает именно детективной напряженности.

Отметить надо работу художника Дмитрия Разумова (выпускник Школы-студии МХАТ, мастерская Олега Шейнциса), многое решающую в постановке Нечаева. П-образная галерея, ограничивающая сценическое пространство по периметру, подсвечена лампами в белых абажурах и выстроена из тонких металлических рам, через одну затянутых белым непрозрачным материалом. От авансцены галерея в начале спектакля отсечена рамами без наполнения, имитирующими фасадную оконную витрину. В сочетании с намеренным занижением высоты сцены за счет полуопущенного черного занавеса-ширмы решение Разумова формирует ощущение «подглядывания» за чужой жизнью. Влияет эта «четвертая стена» и на образ существования героинь. Их первые явления подобны выходу моделей на подиум — они «живут напоказ», рисуются, словно знают, что на них смотрят со стороны сотни глаз. Да и одеты они, парадно вышагивающие по галерее мимо расположенного почти посередине сцены семейного очага-камина, вперед — к зрителю, под стать участницам модного показа: у каждой героини есть свой «фирменный» цвет/сочетание цветов.

Сцена из спектакля «Восемь любящих женщин».

Фото — архив театра.

Добродушная возрастная нянюшка Шанель (Татьяна Скуридина) — в зеленом. Высокомерная молодая горничная Луиза (Галина Пятигорец) — в синем форменном платье. Показательно милая Сюзон (Анастасия Жаднова) сочетает в одежде белый и голубой. Ее вечно раздраженная мать Габи (Нателла Абелева-Таганова) — в красном. Претенциозно-нервная, создающая себе и всем проблемы тетка Огюстина (Лариса Земляникина) одета в серых тонах. Рассудочно-забывчивая бабушка (Светлана Дорохина) — в фиолетовом костюме. А волевой характер и ум сестры внезапно почившего в бозе отца Сюзон — Пьеретты (Виктория Ершова-Феоктистова) отмечены оттенками цвета «фуксия».

Отсутствие в родственниках искренности с лихвой восполняет подросток Катрин (Виктория Мулюкина), согласно возрасту идущая наперекор всем и вся, живо высказывающая свое мнение и провокационно реагирующая на вскрывающиеся подробности семейного закулисья. Эмоции Катрин, как и ее костюмы, неподвластны семейным правилам. Так, при первом явлении она выходит в черно-белом комбинезоне с изображением скелета, а после появится в светло-коричневом плюше и нарочито порванных колготках, что явно не вяжется с подиумным лоском прочих дам. Конфликт Катрин с родственницами, каждая из которых занята лишь собой и своими интересами, отчетливо прослеживается и развивается в игре исполнительницы, блестяще справляющейся с ролью тинейджера.

Сцена из спектакля «Восемь любящих женщин».

Фото — архив театра.

Конфликт взрослых становится очевидным лишь во втором действии, когда героини обнажают друг против друга оружие. Визуализируется он и яркой сценой, в которой Габи, Сюзон и Пьеретта в чисто женском поединке, завершающемся танцем (хореограф Ольга Зотова), поочередно… выставляют на обеденном столе свою обувь. В финальных сценах героини сначала замирают возле семейного очага, освещенные словно на полотне Караваджо, и вслед за этим на последнем выходе буквально являют собой диковинный пестрый зоопарк, которому даже не суждено было ужиться под одной крышей.

Комментарии (0)